市政だよりに掲載されていた

レキシ・フォト・トクシマ「蔵珠院を(ぞうしゅいん)を撮る」に触発されて

野次馬machanの本領発揮

国の登録有形文化財(建造物)やまい込み泉や茶室のある

国府町芝原の蔵珠院を目指してサイクリング

地図とナビで辻の地蔵さんへ到着

真っ直ぐ伸びる道は

八幡さんの馬場らしい

はるか彼方に鳥居が見えます

真っ直ぐ進むと鳥居があり

遠くに神社が見えます

参道の桜の返り咲きの向こうに神社が見えます

立派な造りの八幡神社です

八幡神社と小路を挟んで並び建つ蔵珠院の白壁の塀は見事です

葷酒山門に入るを許さず

塀と比べると質素な門です

門の両側の白壁には

亀の彫り物と

鳳凰?の彫り物が埋め込まれています

門をくぐると目の前に「まい込み泉」が見えます

写真の奥に見えるのは蔵珠院の山門です

東京であちこちで見た「まいまい井戸」と似ているようで少し違いますが

青石で水場まででんでん虫のようにまい込んでいます

直径4-5m、深さ3m スロープは左巻きだそうです

このまい込泉は 日本に1つしかない?

初めてこの看板で知りました

宣伝が下手やねえ!

本堂 薬師堂 地蔵堂が並んでいます

薬師堂と地蔵堂の間の奥に

茶室がありますが

閉まっていて外から見るだけです

蹲も可愛いです

千両の赤い実とつわぶきの元気印の黄色が素敵

片道13kmの今日のサイクリングの疲れも吹っ飛びます

塀に沿って立っている3本の柱には「痕跡」と書かれています

江戸時代末期1866年に

第十堰の堤防が全壊して大洪水が発生し

この高さまで来たそうです 3mは有るかな?

wikipediaより

「まいまい井戸」「まいまいず井戸」

wikipediaより記事の一部をコピーペーストしました

蔵珠院の歴史

平安時代初期、聖宝によって開基された。

隣接する芝原八幡神社の別当寺として定められたと思われる。

戦国時代、阿波国の武将・久米義広の居城であった芝原城跡と伝えられる庭園があり、

「心水の泉」と呼ばれる井戸がある(通称は「まいまい井戸」、「まいこみ泉」、「栄螺の泉」等)。

また書院造りの本堂、数奇屋、茶室といった

徳島藩政時代の建築様式がいまも残っている。

寺の入り口横には木でできた標柱が立っており、

これは1866年(慶応2年)に起きた吉野川の大洪水である「寅の大水」を記録したものである。

東京で見た「まいまいず井戸」など

府中の森郷土博物館の

復元された「まいまいず井戸」

秦野市の

「まいまいの泉」

国立昭和記念公園の

「地底の泉」

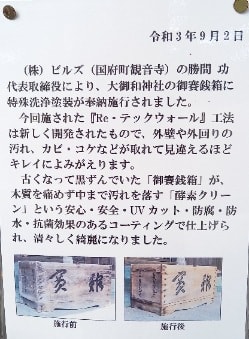

「まい込み泉」国登録文化財に答申

徳島新聞記事のブログ

追記

2021年11月6日 NHK「ブラタモリ」で玉川上水のことで

羽村の「まいまいず井戸」が放映されました

昨日 蔵珠院へ行って 「まいまいず井戸」を見ていて

よく解りました