いよいよ!

明日は壬生の花田植です。

遠くに住む親族がやってきたり、

たくさんの人達が設営作業に専念していたり、

町中がそわそわワクワクしていて、それだけで楽しいです。

ところで、今年始めてのことなのですが

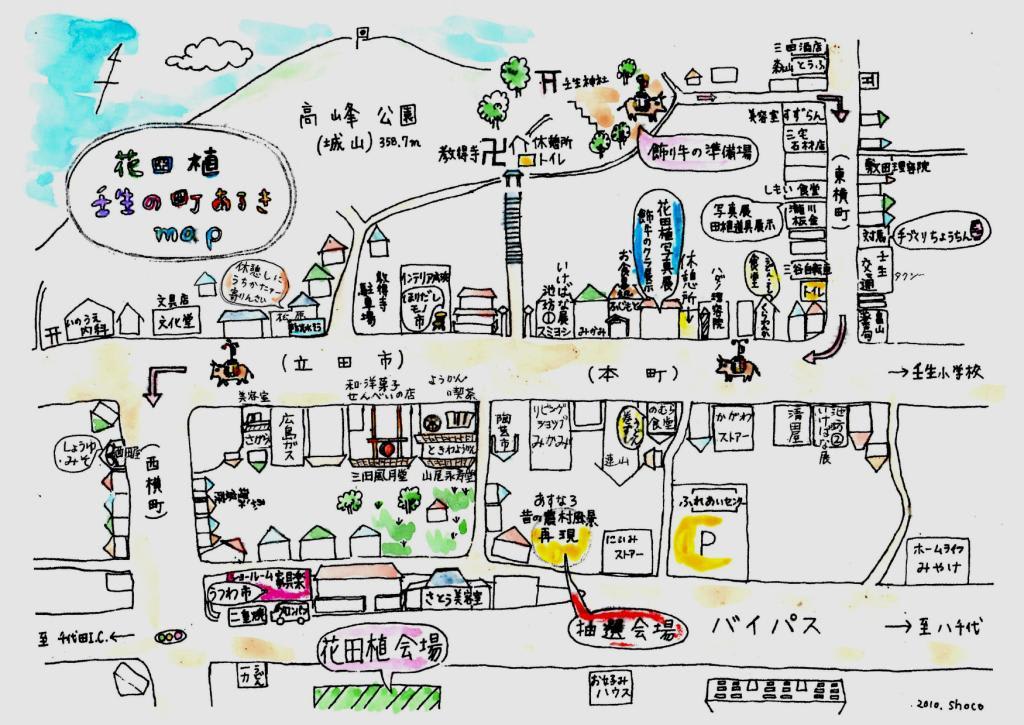

明日は“見習いの飾り牛”が三田風月堂前、

教得寺の駐車場で研修?の予定。

この見習い牛は来年“道ゆきデビュー”とのことです。

神社に行かなくても牛と戯れることができるかも?!

ちなみにその見習い牛、よく鳴く子ということです。

やんちゃな子なのかしら?と、想像を膨らませるのも嗚吁愉快。

教得寺駐車場では、もはやいつでも牛をウェルカムできるよう

ほし草とレッドカーペットでお待ちしてます。

明日が今日くらい晴れますように~!

明日は壬生の花田植です。

遠くに住む親族がやってきたり、

たくさんの人達が設営作業に専念していたり、

町中がそわそわワクワクしていて、それだけで楽しいです。

ところで、今年始めてのことなのですが

明日は“見習いの飾り牛”が三田風月堂前、

教得寺の駐車場で研修?の予定。

この見習い牛は来年“道ゆきデビュー”とのことです。

神社に行かなくても牛と戯れることができるかも?!

ちなみにその見習い牛、よく鳴く子ということです。

やんちゃな子なのかしら?と、想像を膨らませるのも嗚吁愉快。

教得寺駐車場では、もはやいつでも牛をウェルカムできるよう

ほし草とレッドカーペットでお待ちしてます。

明日が今日くらい晴れますように~!

花田植大公開

花田植大公開

)

)

近年少しずつ規模が縮小傾向にある壬生の花田植ですが、

近年少しずつ規模が縮小傾向にある壬生の花田植ですが、