お久しぶりです。

いろいろと野暮用が続き、ブログの更新ができませんでした。

10月13日、小谷城に登りましたが、そこから記事を少しずつ掲載していきたいと思います。

北陸自動車道、滋賀県を走っていますと、「小谷城スマート」というインターチェンジが最近できて、気になっていました。インターチェンジができるほど小谷城は人気なんだ、どんなお城だろうと。

小谷城のあらまし

小谷城は戦国3姉妹(茶々、初、江)で有名なお城です。この3姉妹は、小谷城の主浅井長政の子どもですが、浅井長政のおじいさんである浅井亮政という人が小谷城を築城したそうです。浅井亮政は、守護京極家の家臣でした。しかし、次の久政、長政の代になるにつれて力を増していったそうです。

浅井長政は、織田信長の妹お市を娶ることで、同盟関係を結びましたが、織田信長の越前(朝倉氏)攻めの時に反旗を翻し、反信長になりました。その後、朝倉氏と共に信長と戦いましたが、天正元年(1573)、信長に攻め滅ぼされました、

小谷山 正面の山が小谷山で頂上に大嶽(おおづく)城があります。右の山は小谷城の主要部分です。

登城コース

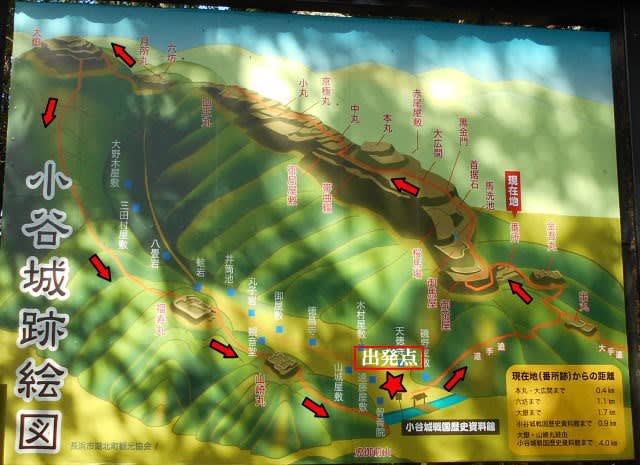

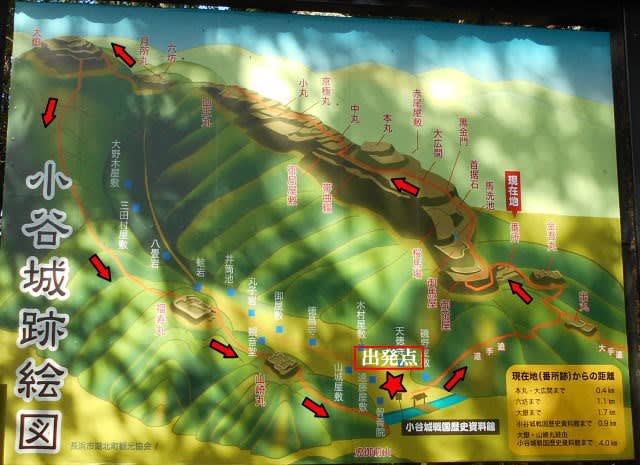

小谷城登城コース 「番所跡」にあった案内板を使いました。

小谷城の周辺には、虎御前(とらごぜん)山、丁野(ようの)山城、山本山城などたくさんの史跡がありますが、今回は上記のように小谷城に絞って登ることにしました。

小谷城戦国歴史資料館に車を停め、さっそく登り始めました。

追手道

すぐに「追手道」という表示がありました。案内板によれば、地元で「オッテミチ」と呼ばれているそうです。ここが所謂小谷城の「大手道」だったようです。

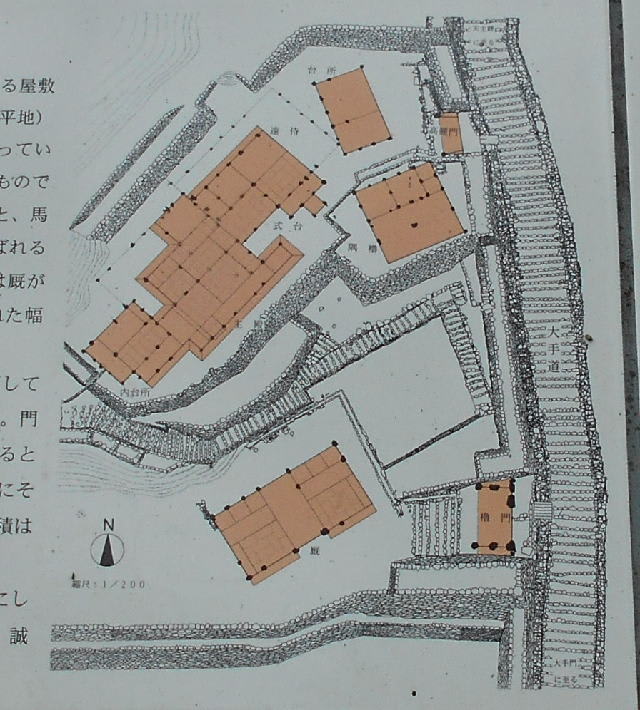

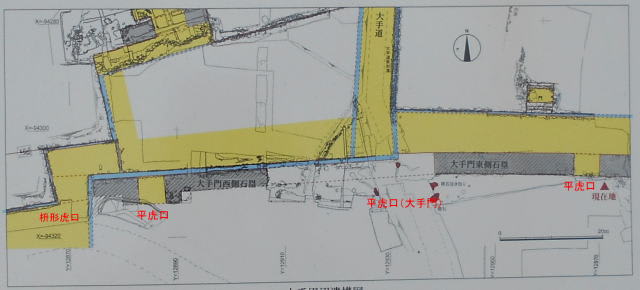

追手道案内

追手道を進んで行きますと、今度は屋敷跡がありました。「磯野屋敷跡」です。

磯野屋敷跡

屋敷跡は、ただの空き地でした。しかし、ここから出丸の北を通って小谷城の本丸へと続く一番最初の屋敷なので、重要な場所だったのだと思います。

磯野屋敷跡を通り、いよいよ山の中に入っていきました。出丸跡を見るつもりでいましたが、「出丸跡」を示す道案内を見つけることができず、結局出丸跡を見ることなく登っていくことになりました。

続く

いろいろと野暮用が続き、ブログの更新ができませんでした。

10月13日、小谷城に登りましたが、そこから記事を少しずつ掲載していきたいと思います。

北陸自動車道、滋賀県を走っていますと、「小谷城スマート」というインターチェンジが最近できて、気になっていました。インターチェンジができるほど小谷城は人気なんだ、どんなお城だろうと。

小谷城のあらまし

小谷城は戦国3姉妹(茶々、初、江)で有名なお城です。この3姉妹は、小谷城の主浅井長政の子どもですが、浅井長政のおじいさんである浅井亮政という人が小谷城を築城したそうです。浅井亮政は、守護京極家の家臣でした。しかし、次の久政、長政の代になるにつれて力を増していったそうです。

浅井長政は、織田信長の妹お市を娶ることで、同盟関係を結びましたが、織田信長の越前(朝倉氏)攻めの時に反旗を翻し、反信長になりました。その後、朝倉氏と共に信長と戦いましたが、天正元年(1573)、信長に攻め滅ぼされました、

小谷山 正面の山が小谷山で頂上に大嶽(おおづく)城があります。右の山は小谷城の主要部分です。

登城コース

小谷城登城コース 「番所跡」にあった案内板を使いました。

小谷城の周辺には、虎御前(とらごぜん)山、丁野(ようの)山城、山本山城などたくさんの史跡がありますが、今回は上記のように小谷城に絞って登ることにしました。

小谷城戦国歴史資料館に車を停め、さっそく登り始めました。

追手道

すぐに「追手道」という表示がありました。案内板によれば、地元で「オッテミチ」と呼ばれているそうです。ここが所謂小谷城の「大手道」だったようです。

追手道案内

追手道を進んで行きますと、今度は屋敷跡がありました。「磯野屋敷跡」です。

磯野屋敷跡

屋敷跡は、ただの空き地でした。しかし、ここから出丸の北を通って小谷城の本丸へと続く一番最初の屋敷なので、重要な場所だったのだと思います。

磯野屋敷跡を通り、いよいよ山の中に入っていきました。出丸跡を見るつもりでいましたが、「出丸跡」を示す道案内を見つけることができず、結局出丸跡を見ることなく登っていくことになりました。

続く