“僕としては、スガシカオという人は、世間の知名度はそんなに高くないけれど、僕は個人的にけっこう好きだな……みたいな親密なシチュエーションを勝手に設定していたんだけど、それはかなり大きな間違いだったようだ。”

これは村上春樹の『意味がなければスイングはない』からの引用。彼が周りの人間に尋ねたところ、「スガシカオを知らない人って、世間にまずいませんよ。有名なんですから」

スガシカオの不思議さはどこかこういう風に、実は世間的にはけっこうメジャーなのにもかかわらず、自分にしかその良さ・凄さを分からないだろうな、と思わせるマイナー感。

いや、“自分にしか分からない”なんて書くと、ちょっと不遜にも響くな。言い直すと、せっかく良いものが世間には認められないかも、残念。でも、その裏返しで、自分は密かにこんな良いものを知っている、しめしめ、といった満足感。

メロディーにしろ、詩にしろ、他とは一線を画す気持ち良い違和感がそう思わせるのかも。

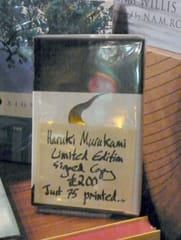

考えてみたら、その意味で僕にとっては当の村上春樹自身が『ノルウェイの森』(5作目だっけ?)で超有名になるまでは、けっこうそんな存在だったけれど、それこそ彼は今や知らない人のいないほどの巨匠となってしまった。

そんな中、まだまだ密かに自分の中でマイナー感覚を持って愛読している作家が……実は佐藤正午。

1984年のデビュー作『永遠の1/2』以来ファンだから、もう長い間読んでいるんだけれど、このところの作品の辛辣でちょっとねじ曲がった(?)迫力には圧倒されっぱなし。2〜3年前の『鳩の撃退法』なんて、もう小説の概念を根底から変えてしまった、とうならされた。

そして今年新刊が出たのだけれど、日本帰国とタイミングが合わず、先月高い送料覚悟で取り寄せてしまった。

『月の満ち欠け』……詳しく書くのは憚られるけれど、輪廻がテーマゆえ、それこそ時間軸も登場人物も幾層にも重なる複雑なストーリーが、思いがけない方向に展開し、そして見事に収斂している。

これをファンタジーと呼ぶか、ラブストーリーと感じるか、はたまたシリアスな人生模様小説と捉えるか……そう単純にジャンル分けできず、佐藤正午ワールドと呼ぶしかないところに凄さがある。

読後はまたまた「しめしめ」の感覚を味わっていたのに、昨日この作品が直木賞候補になっていることを知った。あぁ、これでメジャーに向けて一直線か。

良かった……残念……複雑な心境。

これは村上春樹の『意味がなければスイングはない』からの引用。彼が周りの人間に尋ねたところ、「スガシカオを知らない人って、世間にまずいませんよ。有名なんですから」

スガシカオの不思議さはどこかこういう風に、実は世間的にはけっこうメジャーなのにもかかわらず、自分にしかその良さ・凄さを分からないだろうな、と思わせるマイナー感。

いや、“自分にしか分からない”なんて書くと、ちょっと不遜にも響くな。言い直すと、せっかく良いものが世間には認められないかも、残念。でも、その裏返しで、自分は密かにこんな良いものを知っている、しめしめ、といった満足感。

メロディーにしろ、詩にしろ、他とは一線を画す気持ち良い違和感がそう思わせるのかも。

考えてみたら、その意味で僕にとっては当の村上春樹自身が『ノルウェイの森』(5作目だっけ?)で超有名になるまでは、けっこうそんな存在だったけれど、それこそ彼は今や知らない人のいないほどの巨匠となってしまった。

そんな中、まだまだ密かに自分の中でマイナー感覚を持って愛読している作家が……実は佐藤正午。

1984年のデビュー作『永遠の1/2』以来ファンだから、もう長い間読んでいるんだけれど、このところの作品の辛辣でちょっとねじ曲がった(?)迫力には圧倒されっぱなし。2〜3年前の『鳩の撃退法』なんて、もう小説の概念を根底から変えてしまった、とうならされた。

そして今年新刊が出たのだけれど、日本帰国とタイミングが合わず、先月高い送料覚悟で取り寄せてしまった。

『月の満ち欠け』……詳しく書くのは憚られるけれど、輪廻がテーマゆえ、それこそ時間軸も登場人物も幾層にも重なる複雑なストーリーが、思いがけない方向に展開し、そして見事に収斂している。

これをファンタジーと呼ぶか、ラブストーリーと感じるか、はたまたシリアスな人生模様小説と捉えるか……そう単純にジャンル分けできず、佐藤正午ワールドと呼ぶしかないところに凄さがある。

読後はまたまた「しめしめ」の感覚を味わっていたのに、昨日この作品が直木賞候補になっていることを知った。あぁ、これでメジャーに向けて一直線か。

良かった……残念……複雑な心境。