海辺へ

2021-12-25 | 旅

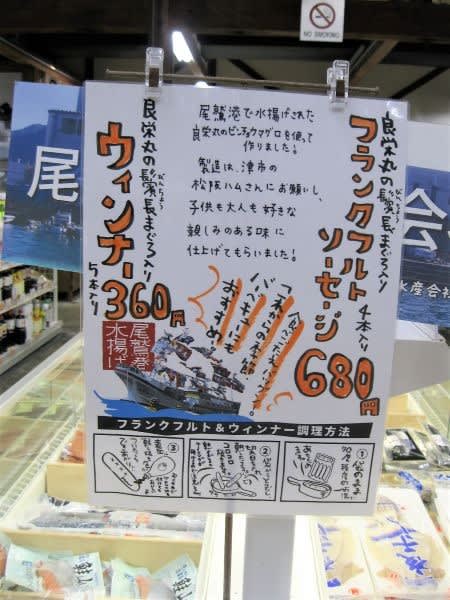

先日買った「イワシせんべい」が美味しかったので、

その、袋の裏のシールに表記されている場所に、行って見ようということになって、

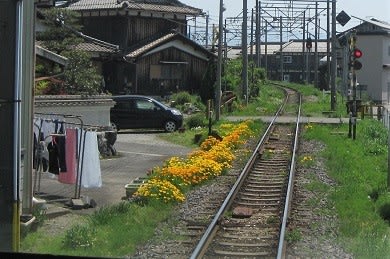

宮川の河口、同時に五十鈴川の河口でもある、伊勢湾に面する町まで、行ってきました。

「大湊」という地名のそこは、小さな島で、1本の小さな橋でつながっています。

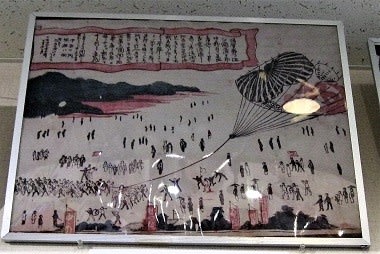

「大湊」はかつては、伊勢と東国とを結ぶ重要な港で、

海運、商業の拠点だったそうです。

九鬼水軍の造船所があったところでもあり、鉄工所では釘や錠なども作られていたそうです。

1498年(明応7年)に明応地震による津波で1000軒の家屋が破壊されて5000人もの人がなくなったそうですが、

復活して、江戸時代には「堺」に比する港町だったそうです。

けれど、河口の土砂の堆積により、少しずつ港湾機能が衰えていったそうです。

知らなかったなー。

そして、今は寂れて、ではなくて!

古い家と、新しい家がくっついて建ち、狭い道を軽自動車が走り、

造船所?のクレーンがそびえ、鉄工所も、現役で稼働しているようです。

もちろん往時の様子とは比べるべくもないと思いますが。

また、別の日にゆっくり探索したいと思います。

小さな1本の橋の朝晩はどんな様子なのでしょう?

(地図で確かめたら、2本橋がありました。)

防波堤が高いので、

周りはすべて海なのに、

防波堤の上にのぼらなければ海を観ることが出来ません。

早くも夕暮れが迫る海は、

何とも言えない色で、粘りがあるような柔らかいような感じがしました。

海は見る度に違うなー

この辺りは海苔がいっぱい打ち上げられています。

手前の白いのはすべて貝殻です。

スーパーに寄って、鶏の骨付きモモと安いワインを買って帰りました。

鶏肉に塩コショウを擦りこみ、オリーブオイルをたっぷり塗って、

ニンニクのスライスを載せて、天火に入れて、約1時間後、

クリスマスイブの食事です。

考えてみれば、信心の無い私ですが、

食べ物だけは、年越しそばとか、雑煮とか、七草粥とか、お雛様のお寿司とか・・・

食いしん坊ということかな。

その、袋の裏のシールに表記されている場所に、行って見ようということになって、

宮川の河口、同時に五十鈴川の河口でもある、伊勢湾に面する町まで、行ってきました。

「大湊」という地名のそこは、小さな島で、1本の小さな橋でつながっています。

「大湊」はかつては、伊勢と東国とを結ぶ重要な港で、

海運、商業の拠点だったそうです。

九鬼水軍の造船所があったところでもあり、鉄工所では釘や錠なども作られていたそうです。

1498年(明応7年)に明応地震による津波で1000軒の家屋が破壊されて5000人もの人がなくなったそうですが、

復活して、江戸時代には「堺」に比する港町だったそうです。

けれど、河口の土砂の堆積により、少しずつ港湾機能が衰えていったそうです。

知らなかったなー。

そして、今は寂れて、ではなくて!

古い家と、新しい家がくっついて建ち、狭い道を軽自動車が走り、

造船所?のクレーンがそびえ、鉄工所も、現役で稼働しているようです。

もちろん往時の様子とは比べるべくもないと思いますが。

また、別の日にゆっくり探索したいと思います。

小さな1本の橋の朝晩はどんな様子なのでしょう?

(地図で確かめたら、2本橋がありました。)

防波堤が高いので、

周りはすべて海なのに、

防波堤の上にのぼらなければ海を観ることが出来ません。

早くも夕暮れが迫る海は、

何とも言えない色で、粘りがあるような柔らかいような感じがしました。

海は見る度に違うなー

この辺りは海苔がいっぱい打ち上げられています。

手前の白いのはすべて貝殻です。

スーパーに寄って、鶏の骨付きモモと安いワインを買って帰りました。

鶏肉に塩コショウを擦りこみ、オリーブオイルをたっぷり塗って、

ニンニクのスライスを載せて、天火に入れて、約1時間後、

クリスマスイブの食事です。

考えてみれば、信心の無い私ですが、

食べ物だけは、年越しそばとか、雑煮とか、七草粥とか、お雛様のお寿司とか・・・

食いしん坊ということかな。