ミシンは楽しい機械です。

machineの「マ」が「ミ」になったのも面白い。

昔の「鉄の匂いがする足踏みミシン」ほどではありませんが、

今も「ミシンは機械」という感じがします。

電動になり、ジグザグ機能やバック機能が出来、

自動糸通し機能もついて、感動です。

ミシンは慣れて使いこなすことが大事、また内部を掃除したり、

油を指すなどのメンテナンスも必要です。

そこのところが機械という感じがしていいのです。

ダダダダ・・・と動かすのが楽しくて、

今月の初めにハンカチでカーテンを作って以来、

時間があればミシンを動かしています。

先日アップしたミシンパッチワークの「袋」に続いて、

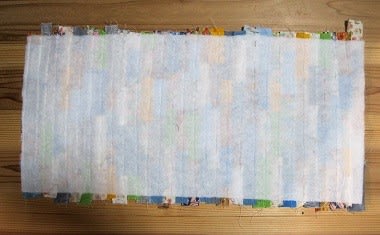

同じくミシンパッチワークの「クッションカバー」を2個、

中心は無地の正方形を9つつくり、

つなぎ合わせました。

スーパーの籠対応の、大きな「エコバッグ」も作りました。

裏付き、口部分は巾着仕様です。

使用しないときは、くるくる丸めてこの袋に入れて。

でも、ため込んだ布を見ているうちにやはり服が作りたい。

いつ、何を作ろうと思って買ったのか分からないけれど、

ローンのプリント生地を引っ張り出してみれば、

夏のブラウスならなんとか足りそう。

糸も各色いっぱいある。芯地もある。ボタンも大量に溜め込んでいる。

ミシン針は11号しかないけど、この布なら大丈夫そうです。

型紙を切るところから作るのは何年ぶりかな?

平面を体にフィットする立体に仕上げるために、

生地を各部品に分けて裁断します。

きちんと裁断できれば、半分以上出来たようなもの。

後はミシンで組み立てればいいのです。

久しぶりのボタンホールステッチにドキドキ、

絵画っぽいプリント生地(ローン)なので、

少々縫い目が歪んでいても、ムラがあっても目立たないのでよかった!

そんなわけで、洋裁の段取りなどを忘れてなくてよかった!

次は、ほとんど着ることがなかった夏のワンピースをブラウスに仕立て直そうかな。

machineの「マ」が「ミ」になったのも面白い。

昔の「鉄の匂いがする足踏みミシン」ほどではありませんが、

今も「ミシンは機械」という感じがします。

電動になり、ジグザグ機能やバック機能が出来、

自動糸通し機能もついて、感動です。

ミシンは慣れて使いこなすことが大事、また内部を掃除したり、

油を指すなどのメンテナンスも必要です。

そこのところが機械という感じがしていいのです。

ダダダダ・・・と動かすのが楽しくて、

今月の初めにハンカチでカーテンを作って以来、

時間があればミシンを動かしています。

先日アップしたミシンパッチワークの「袋」に続いて、

同じくミシンパッチワークの「クッションカバー」を2個、

中心は無地の正方形を9つつくり、

つなぎ合わせました。

スーパーの籠対応の、大きな「エコバッグ」も作りました。

裏付き、口部分は巾着仕様です。

使用しないときは、くるくる丸めてこの袋に入れて。

でも、ため込んだ布を見ているうちにやはり服が作りたい。

いつ、何を作ろうと思って買ったのか分からないけれど、

ローンのプリント生地を引っ張り出してみれば、

夏のブラウスならなんとか足りそう。

糸も各色いっぱいある。芯地もある。ボタンも大量に溜め込んでいる。

ミシン針は11号しかないけど、この布なら大丈夫そうです。

型紙を切るところから作るのは何年ぶりかな?

平面を体にフィットする立体に仕上げるために、

生地を各部品に分けて裁断します。

きちんと裁断できれば、半分以上出来たようなもの。

後はミシンで組み立てればいいのです。

久しぶりのボタンホールステッチにドキドキ、

絵画っぽいプリント生地(ローン)なので、

少々縫い目が歪んでいても、ムラがあっても目立たないのでよかった!

そんなわけで、洋裁の段取りなどを忘れてなくてよかった!

次は、ほとんど着ることがなかった夏のワンピースをブラウスに仕立て直そうかな。

。

。