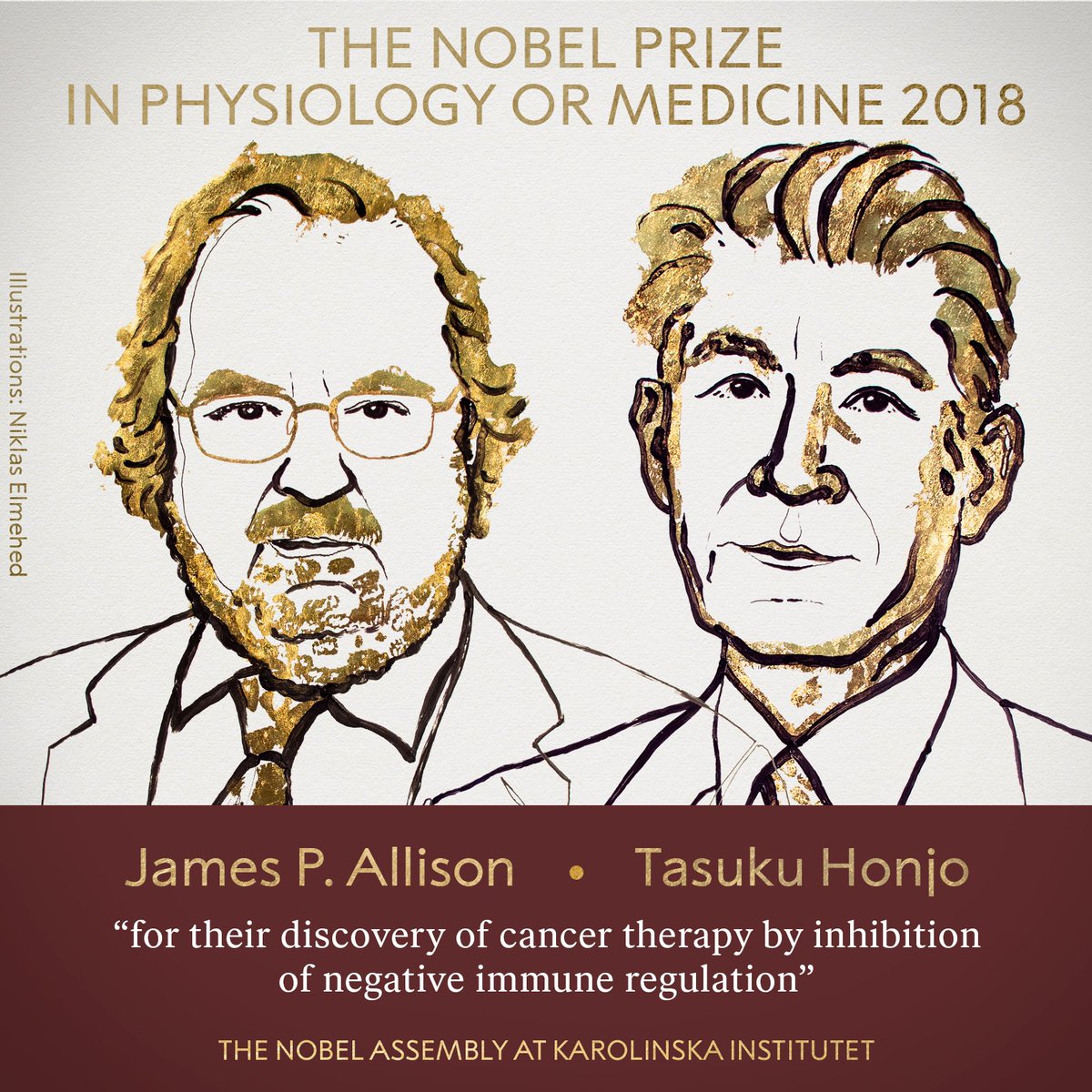

10月1日、スウェーデンのカロリンスカ研究所は、今年のノーベル医学・生理学賞を、免疫システムを用いたがん療法で画期的手法を開発した米国のジェームズ・アリソン博士と京都大学の本庶佑・特別教授に授与すると発表した。

BREAKING NEWS

The 2018 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded jointly to James P. Allison and Tasuku Honjo “for their discovery of cancer therapy by inhibition of negative immune regulation.”pic.twitter.com/gk69W1ZLNI

https://twitter.com/NobelPrize

Message from Dr. Tasuku Honjo - The 2016 Kyoto Prize Laureate in Basic Sciences

**********

Jim Allison, Ph.D., on his groundbreaking immunotherapy research

2016 脚光を浴びる新たな「がん免疫療法」:

小野薬品のオプジーボ-. 京都大学本庶佑研究室が開発をけん引

日本生まれの新しい抗がん剤

人類に四千年戦争を仕掛け、“病の皇帝”とも称される「がん」。いくつも武器を備えても、我々はまだ完全に勝利を収めてはいない。2014年だけで約37万人もの日本人の命が、がんによって奪われている。

がん細胞は正常細胞から発した異形細胞であり、ヒトを生物として繁栄させた仕組みを利用していることが、治療の難しさの一端にある。がん細胞は、生体防御のために備わっている免疫系の攻撃をかわしながら徐々に成長して生命を脅かす一方、免疫細胞はがんとの長期の戦いにより疲弊していく。

2014年、新しいコンセプトの抗がん剤、小野薬品工業(本社・大阪市中央区)のニボルマブ(商品名オプジーボ点滴静注)が登場、画期的な「がん免疫療法」として大きな期待を集めている。この創薬をけん引したのは、世界の免疫学研究を長年リードしてきた京都大学の本庶佑(ほんじょ・たすく)氏(現・客員教授、静岡県公立大学法人理事長)だ。

偶然の発見、“免疫のブレーキ役”をがん治療に応用

最初の発見は偶然だった。1990年代初頭、本庶研究室の大学院生だった石田靖雅氏(現・奈良先端科学技術大学院大学准教授)が、免疫細胞があらかじめプログラムされた細胞死(アポトーシス)を起こす分子の探索を進めていた。92年に最初に見つかった分子がPD-1(Programmed cell death-1)と命名された。

マウスで働きの解明を進めていくうち、意外なことが分かった。PD-1は活性化した免疫細胞(T細胞やB細胞)に広く発現し、“免疫のブレーキ役”(免疫チェックポイント分子)として、免疫応答を抑制する機能を持つことが証明されたのである。本庶氏は99年に成果を報告するとともに、これが感染症やがんの治療に応用できるはずだと直感した。

発想から半世紀、十分な成果なかった「免疫療法」

がんの免疫療法は、その発想から半世紀を経ている。1960年にノーベル賞を受賞したオーストラリアの免疫学者マックファーレン・バーネットは、50年代に「がん免疫監視説」を提唱した。ヒトの体内では毎日3000個ものがん細胞が生じているが、免疫系がこれを排除してがん発症を防いでいるという説だ。しかし、その現象は、長らく証明されなかった。

この説を支持する研究者たちは、がんを免疫で抑え込む治療法の開発に取り組んだ。だが、十分な成果が得られたとは言えない。本庶氏には、それは当然の成り行きと見えた。免疫応答は、まず抗原を認識することが火付け役(イグニッション)となる。ただ、そこに正の共刺激 (アクセル)がないと十分に活性化しない。

従来のがん免疫療法は、がん特異抗原を見つけ、それを体内に入れることでアクセルを踏み込もうというものだ。 しかし、体内にがんがあって抗原も膨大にある場合、わずか数ミリグラムの抗原を加えても効果は薄い。その上に負の共刺激 (ブレーキ)がかかっていれば、いくらアクセルを入れても免疫応答は起こらない。ブレーキを解除して免疫を再活性化することが治療につながる。ここにポイントがあることを、本庶氏は免疫の第一人者として見抜いていた。

一方、米国テキサス大学のジェームズ・アリソンも、CTLA-4(cytotoxic T-lymphocyte-associated protein 4)という別の分子が、やはり免疫細胞のブレーキ役として働くことを発見。96年、CTLA-4 の機能を阻害する抗体によりマウスの腫揚が消えたことを報告している。

日米の共同研究で「治療薬になる」と確信

2000年には、京大と米国Genetics Instituteなどとの共同研究で、PD-1に特異的に結合する物質(リガンド)として、PD-L1とPD-L2が相次いで発見された。がん細胞表面にPD-L1が存在し、免疫細胞のPD-1受容体と結合した場合、免疫細胞の反応が抑制されてがん細胞を攻撃する力を失ってしまう。抗PD-1抗体によってこの結合を阻害すればブレーキが外れ、免疫細胞は再びがんを攻撃する可能性がある。

本庶研では動物実験を進め、期待された通り、抗PD-1抗体投与によりマウスの抗がん能力が著しく高まることを示し、02年に論文を発表した。さらに、移植したがんの転移の抑制などについても、様々な実験でデータを補強した。

並行して実用化の道を模索したが、当時の京大では特許出願のノウハウが不足しており、本庶氏は、恩師の時代から付き合いがあった小野薬品に共同出願を依頼。02年、PD-1による免疫治療の用途特許を仮出願した。

本庶氏は、抗PD-1抗体ががん治療薬になると確信し、多くの製薬企業に開発を提案した。だが、当初は小野薬品を含め、がん免疫療法には懐疑的で、良い返事は得られなかった。国内に見切りを付け、米国のベンチャー企業に持ちかけると大いに乗り気だった。本庶氏が小野薬品にそれを告げると、同社は土壇場で自社開発に合意した。実は、米国のバイオテクノロジー企業、メダレックス社は、ヒト型の抗体を作る特許と技術を持っており、PD-1抗体を臨床応用したいと小野薬品に接触していたことが、翻意の理由とされる。

06年にヒト型PD-1抗体として、ニボルマブが米国食品医薬品局(FDA)により研究用新薬として認可され、同年から臨床試験が米国でスタート。09年、米製薬大手、ブリストル・マイヤーズスクイブ社が、24億ドルでメダレックス杜を買収すると、薬の開発は加速された。

2014年に治療薬「オプジーボ」が誕生

米国での治験では、非小細胞肺がん、前立腺がん、大腸がん、腎細胞がんなどの固形がん、および悪性黒色腫(メラノーマ)を対象に投与する試験が実施され、いずれも有効例が認められた。メラノーマや腎細胞がんでは30%近い奏効率(がんが消失または一定割合以上縮小した人の割合)を示した。試験の結果は、2012年、最高峰の臨床医学雑誌「New England Journal of Medicine」誌に報告され、論説では、「過去30年で試みられた多くのがん免疫療法で、最も高い奏効率」と評された。1年以上の長期にわたって再発がない患者もいた。

日本では、小野薬品が非小細胞肺がん、腎細胞がんなどの患者を対象に安全性を調べるフェーズⅠ試験を行い、著効を示す例が出た。中で最も予後の悪いメラノーマを対象とした開発を先行させた。メラノーマを対象にしたフェーズⅡ試験は国内では実に20年ぶりだ。

抗体を用いた「がん免疫療法」は、米国科学雑誌「Science」が選ぶ13年の「Breakthrough of the Year」に選ばれた。ニボルマブは14年7月、「オプジーボ」として、メラノーマを対象に世界に先駆けて日本で承認され、9月には米国でも承認された。肺がん(治療歴を有する進行期肺扁平上皮がん)については、米国では既に試験を終えて優先審査がなされている。

小野薬品工業の「オプジーボ」(同社のプレスリリースより)

現在も、多くのがん種について臨床試験が実施されており、順次、適応拡大が見込まれている。また、世界の製薬企業が、 免疫チェックポイントを標的として多くの薬剤を開発中である。

ブリストル社では、11年、抗CTLA-4 抗体、Ipilimumabが、米国FDAの承認を得ている(日本は承認申請中)。 CTLA-4 とPD-1は、同じく免疫チェックポイント分子でありながら、免疫の違った局面を阻害するため、2つの薬を併用すると奏功率は大幅に改善する。本庶とアリソンは、14年“東洋のノーベル賞”として台湾で創設された「唐奨」(Tang Prize)のバイオ医薬部門の第 1回受賞者に選ばれた(賞金は、5千万台湾元=約1億7000万円)。

「副作用が少ない」など多くの長所、だが治療費は高額

ニボルマブには従来の抗がん剤と比べ、①がん種を問わない、②副作用が少ない、③末期でも効き始めたらずっと効き、再投与もできる、という大きな特徴がある。特定のがん種の増殖にかかわる分子をピンポイントで狙う分子標的薬とは逆で、免疫チェックポイント阻害薬は幅広いがんの治療薬となる。本庶氏は、「今の抗がん剤は、やがてほとんど使われなくなり、すべて PD-1抗体で治療することになるだろう」と予測する。

最大の欠点は、値が張ることだ。患者1人当たりの年間治療費は、平均で約1500万円にも達するとされる。しかしながら、他の分子標的薬もそれなりに値が張るうえ、がん細胞が変異するのに対応しきれずに無効になるまでの時聞が短い。ただニボルマブには、がん細胞が全部あるいは部分的に消失する効果を示す患者が多くおり、必ずしも破格とは言えない。日本では保険適用されれば、高額療養費制度の対象になるので患者の自己負担額は抑えられるが、逼迫する保険財政にとっては荷重となるだろう。

残された大きな課題は、薬が不要になるほどの著効を示す患者がいる一方で、効かない人もいることだ。対応策として、より早期から使うことや、あらかじめ治療効果の有無を判定するマーカーの開発が検討されている。

基礎と臨床、大学と企業の「好循環」図る仕組み必要

ニボルマブは、そのシーズのみならず、製品コンセプトの妥当性を確認する初期臨床試験(ブルーフ・オブ・コンセプ卜試験)のアイデアも、大学から出された、基礎から臨床への“橋渡し研究”がうまく進んだことで結実した。

4月1日、アベノミクスの第3の矢(民間投資を喚起する成長戦略)の目玉の一つとして、日本医療研究開発機構(AMED)が立ち上がった。iPS細胞を始めとして、日本の基礎研究の水準はけっして海外に引けを取るものではないが、その成果を臨床に向けて実用化させる体制が脆弱だった。AMEDは、医療分野の研究開発予算を一元的に掌握し、研究の進捗度合いに応じて実用化を促進する組織で、その範は、米国の国立衛生研究所(NIH)だとされる。

NIHで研究生活を送った経験もある本庶氏は、「日本の医療イノベーションは“片道切符”で、不十分な政策」と指摘する。「製薬企業が上げた利益を、大学に還元する仕組みが必要で、それでこそ人が育ち、新しいシーズを生み出すポジティブなサークルが描ける」。世界と伍する力を持つ製薬企業との真のWin-Win関係が、がんで失われていく命を1日も早く救うことを期待したい。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます