先ほど虹が出た。あらまあ、見るときは見るのね。

もうすでに消えている。

ちんたら綴ってきた旅行といえば旅行、でも大仕事もあったからそうともいえないか。

これで終わりね。

会津若松に着いて宿に入るまで3、4時間ある。ヨーコチャンとそれぞれ第一希望を

出し合ってそこを訪ねることにした。ヨーコチャンは武家屋敷、私は御薬園。

ってその前に。東京駅に行く電車車内のこと。

最寄駅から車両に乗り込んだら若者が座席二つ分を占めて寝込んでいるの。

白いパーカーを着た高校生くらいの若者よ。

足は膝を折り曲げて、腕は片腕をだらんと床に落として。もうぐっすり寝込んでいるの。

スマホ一つが床に落ちていて。荷物らしきものは何もなし。

時々腕をを胸に引き寄せるも一度も目を開けない。ぐっすり。

あとから乗り込んでくる乗客は、ちらっと見るも誰も何もしない。私も見ているだけ。

日曜の空いている車内だからいいかなと。(ほんとはいけないかもしれないけれど)

東京駅についてもまだ目を覚まさないから1時間以上その姿勢だ。スマホもそのままだ。

そんなに眠りこけてしまう若者事情っていったい何だろう。そんなこんながあって。

会津若松駅前。日曜のお昼というのに閑散としている、あれま。

私たちは30分に1本というバスに乗る。

車内はグループ8人の方たちとで満員。

由緒ある建物を車内から見て

御薬園前で下車

御薬園の説明(HPをお借りする)

1670年(寛文10年)二代藩主正経(まさつね)は、貧しい領民を疫病から救い、病気の

予防や治療などを施したいとの願いから、園内に薬草園を設け、各種の薬草栽培を試みました。

三代正容(まさかた)の貞享年間(1684~1687年)から次第に薬園が整備拡充され、

朝鮮人参(オタネニンジン)を試植し、これを広く民間に奨励したことから、領民からお殿様の薬園、

御薬園(おやくえん)と呼ばれるようになりました。

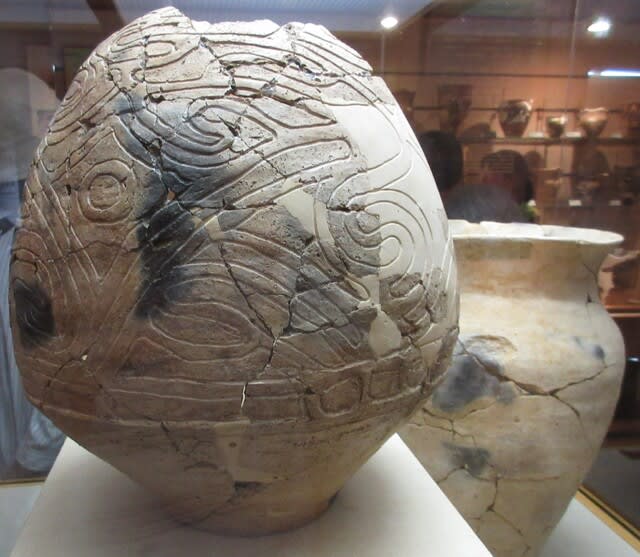

薬草標本園に

綿

綿

イヌサフラン

イヌサフラン

ズミ

ズミ

私、歴史はちんぷんかんぷんだから、庭園の由来もHPをお借りする。

現在の庭園は三代正容(まさかた)の時代、1696年(元禄9年)小堀遠州(こぼりえんしゅう)の流れを

汲む園匠目黒浄定(めぐろじょうてい)と普請奉行辰野源左衛門(たつのげんざえもん)の手に

成るもので、規模を拡大し借景を取り入れた池泉回遊式の大名庭に大補修を加えたものです。

周囲約540メートルの長方形で面積は1.7ヘクタール(約5100坪)あり、

北に千古の雪を頂く飯豊の霊峰や、東には磐梯の秀峰と背あぶり山・東山の連山が望まれた

借景のすばらしい庭園として造られました。

じゃあ、なんで「薬草園」に行きたかったのかって、ただただ日本庭園を見て歩きたかったの。

写真を見て「アッここだ」と思い、小ぶりなのがまたよくて「さざえ堂」からこちらに乗り換え。

その庭園。

松の見事なこと

心字の池

曇り空は曇り空で しっとりと趣があってよかったわ

ブロガーさんの中に ここを我がお庭のように遊んだ方がいらしたけれど なんと贅沢な

案内図を貼り付けます。

次にヨーコチャン希望の武家屋敷に行ったら「私ここに来たことあるからいいわ」だって。あちゃ~。

さざえ堂、行きたかったな。ま、でもせっかくだから見学したけれど。心ここにあらずの態。

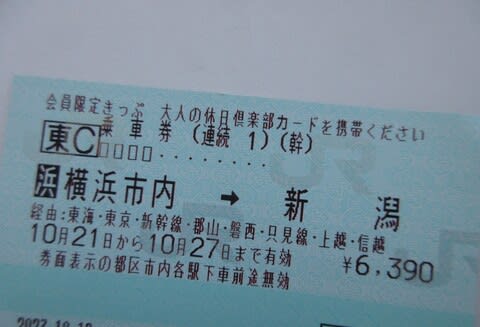

自由席車両は1両だけ

自由席車両は1両だけ