あれ、うぐいすはもうお終いかと思っていたら、今朝も元気よく

ホーホケキョと鳴いていた。がんばってるな。

昨日は結局家でグダグダして1日が終わり。まあ、そういう日もあるわな、なんて。

12日から10日間のしゃかりきの働きの疲れがまだ残っていたのね。日頃しつけない

ことをすると身体は正直、すぐに結果が出る。やっぱり半日お出かけが性に合ってるわ。

いつぞや、こまわりくん車内で座っていた私のすぐ横に抱っこ紐のママが。

抱っこ紐からのぞく赤ちゃんのあんよがむっちむっちでかわいいのなんの。

今どきの赤ちゃんでめずらしいなとじっと見つめた。かわいい柔らかそう。

ついに耐え切れずママに「触っていい?」と聞いてしまった。いいですよって。

太ももつんつんしたらふわふわっ、もうたまらん。小さな小さな指をなでなでしたら

指をぎゅっと縮めて。それがまたたまらん。

でもこれ以上触ったらいくら婆さんでもいけないわよね、怪しい行動もお終い。

ありがとうね、慰めてもらったわ。

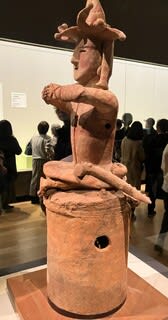

舌ヒデ子さんの河童さん、こちらは触れないけどなんとも可愛い。

離れた丸い目大きく開けた口、表情もぶっとい身体も不器用そうで親しみがわくというもの。

展示はひとり、ふたり、さんにん、と並べてあってそれが絶妙なの。

これは4か どう?このおっきな口が体の曲げ具合がおかしくてわらっちゃうのよ

5 アイウエオだから5よね

3かな4かなと思うでしょ 背中側にまわってみたら

はい 5でした

今年もまた河童さんたちに楽しませていただきました。ありがとうございます。

はてなブログ投稿の練習をしています。

やはり慣れない、一苦労です。

もうおかしくて楽しくてかわいくて

もうおかしくて楽しくてかわいくて

《船形埴輪》

《船形埴輪》 《円筒埴輪》いやあ大きい 2mもあるんですって

《円筒埴輪》いやあ大きい 2mもあるんですって 《椅子形埴輪》

《椅子形埴輪》 《馬形埴輪》

《馬形埴輪》 《旗を立てた馬形埴輪》

《旗を立てた馬形埴輪》 《子馬形埴輪》

《子馬形埴輪》 《馬形埴輪》

《馬形埴輪》 《馬形埴輪》

《馬形埴輪》

《猿形埴輪》

《猿形埴輪》

海にとどく手 2016年

海にとどく手 2016年 夜の森の塔 2015年

夜の森の塔 2015年

遠い手のスフィンクス 2006

遠い手のスフィンクス 2006

樹の⽔の⾳ 2019年

樹の⽔の⾳ 2019年

光源氏

光源氏 藤壺

藤壺 薫 (誰かに似ていません?)

薫 (誰かに似ていません?)

黒蜥蜴 女賊・黒蜥蜴

黒蜥蜴 女賊・黒蜥蜴 鰯売恋曳綱 蛍火

鰯売恋曳綱 蛍火