≪囲碁の死活~小島高穂氏の場合≫

(2025年5月25日投稿)

今回のブログも、囲碁の実戦死活について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

本のタイトルにあるように、実戦死活がテーマとなっている。

例えば、「第1章 ひと目で解く基本死活」や「第2章 力をつける実戦死活」では、問題形式で実戦死活問題を出されている。

「第3章 死活と戦いのアヤ」では、全局的な場面での実戦死活を、そして「第4章 アマ超おもしろ激闘譜」では、アマの実戦譜から、攻め、シノギ、死活絡みのところを重点的に解説している。

囲碁の実戦の中で死活を勉強するには適切な著作であろう。

【小島高穂『実戦死活がおもしろい!』(フローラル出版)はこちらから】

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・詰碁を勉強すると力がつく。

プロでも修行中は「発陽論」など詰碁に取り組む。

詰碁の問題としてならかなり難しい問題でも解ける。それが実戦でちょっと形が変わって出てくるともう分からない。

それは詰碁と実戦は別物だと思っているからである。

実戦でややこしい死活が出てくると「詰碁みたい」と言う。

みたい、じゃなくて詰碁なんである。

ただ違うのは、詰碁は死活のみを目的とし、損得、形勢に関係ない。

実戦では、殺しても周りで損をしては何もならない。

また実戦ではいろいろな形で出てくる。しかし、整理、分析して行くと基本形に戻ることが多い。その詰碁の力を実戦でも役立てるのである。

・第1章は従来の基本死活であるが、第2章、力をつける実戦死活、第3章、死活と戦いのアヤ、は皆さんの実戦の中から取材したという。

第4章の実戦解説は、おもしろい戦いの碁を選び、死活絡みのところを中心に解説したそうだ。

(勉強と思わず、楽しく読んで下さい。そうすれば力もつくはず)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、3頁)

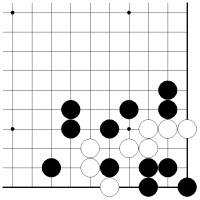

第2章第7問 利きを残す

【第7問 利きを残す(白番)】

【問題図】

・生きるのは簡単。

【参考図】

・白1と打てば簡単に生きる。

・しかし生きる前に…。

【1図】(正解)

・白1とフクラんで様子をきくのが小粋な手。

・黒2ならもう手を入れる必要がなく、このままで生きている。

【2図】(生き)

・黒1とやってきても大丈夫。

・白6まで、aとbが見合い。

【3図】(利きを残す)

・黒2なら白3と生きている。

※これは白後手。しかし右の方、白aとかbが利いている。

大したことないようであるが、情況によっては大変な利きになるかもしれない。

このように、ちょっとしたことにも気を使うようになると、碁の深みが増す。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、73頁~74頁)

第2章第18問 基本詰碁

【第18問 基本詰碁(白番)】

・この程度ならひと目だろう。

【1図(コウ)】

・しかし実戦となると、白1のオキから黒8までコウになった。

☆実戦はどこが間違っているかを調べてみよう。

・まず白1が間違い。(後述)

・最後の黒8もおかしい。

【2図(万年コウ)】

・上図の黒8では、黒1とフトコロを広げて、サガるべき。

・白2に黒3とツイで、これは何か。これがいわゆる万年コウ。

※万年コウという言葉は知っていても、その処置は知らない人が多い。

【3図(セキ)】

・手を出した方が損をするので、終局までお互いに放っておき、白1とツイでセキになることが多い。

【4図(コウだが)】

・ダメが全部詰まって、白1とやって行けば、コウになる。

※しかし、これは損な手。それにこうなる前に、黒はコウ材を消しておくことも出来る。

ということで、このコウは滅多に出現しない。

万年コウはセキになるケースが多いと考えてよいだろう。

【5図(正解)】

・何も難しいことはしないで、単純に白1、3とハネツげばよい。

これで簡単に死んでいる。

【6図(黒死)】

・つづいて、白1とオケば、黒即死。

これは第1章の基本死活でも勉強した。

この形まで導けば簡単。ところが実戦では、なかなか見えない。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、100頁~102頁)

第2章第20問 失敗図がおもしろい

【第20問 失敗図がおもしろい(黒番)】

・第一手は皆さんの第一勘で正解。しかしその後が難しい。

【参考図】

・黒1のオキから5までは正解。

この問題は、ここから考えて頂こう。

【第20問 解答】

【1図(セキ)】

・白は1とフトコロを広げる。

・黒は2と打ちたくなる。

・が、これは白3と打たれてセキにしかならない。

【2図(正解)】

・黒2とブツかるのがうまい手。

もう黒の狙いが分かってきただろうか。

・白3は仕方ない。

・そこで黒4と眼を持つ。

※「眼あり眼なし」で白死に。これが正解。

※柳澤理志氏もYou Tubeでこのセキの形について言及している。

「【囲碁】生き死にがからんだセキのパターン 囲碁初級講座編」(2018年12月7日付)

【3図(白死)】

・白1のコスミはセキ狙い。

しかし、この場合はうまくいかない。

・黒4まで白死に。

※黒4ではaと打ってもよい。

白はaに石がないとセキにならない。

【4図(失敗)】

※これからは失敗だが、おもしろい変化なので、紹介する。

・黒1から、3、5の切りサガリ。

※失敗とはいえ、この変化が真っ先に浮かぶ方はかなり強いという。

【5図(白死に)】

・つづいて黒1のハネから、3とホウリ込んで、白死に。

※これで「やった!」と思われる方も多いだろう。

実際、正解にして差し上げたいくらい鮮やかな筋である。しかし、

【6図(生き)】

・落とし穴があった。

・白には1とフトコロを広げてサガる手がある。

・黒2とホウリ込んで、4まで死にかに見える。

・ところが、白5と打つうまい手がある。

・黒2ととっても、白に取り返されて生き。

【7図(マジック)】

・ちょっとしたマジックで、黒3と先にハネてみる。

・これに対し、うっかり白4とオサえようものなら大変。

・それこそ黒5、7と切りサガる例の筋で、白は死んでしまう。

・黒9まで。

【8図(生き)】

・黒3のハネには、白4と打つ。

・黒5、7も、ちょっとした筋であるが、これには白8とフトコロを広げる。

・白10まで生き。

※以上、いろいろな変化を見てきた。

失敗とはいえ、このような変化をヨンだ方はかなりの打ち手と言える。

【9図(生き)】

・「死はハネにあり」で黒1とハネるのは失敗。

・白2と打たれ、フトコロが広い。

どうやっても、これは生き。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、105頁~108頁)

第2章第21問 詰碁の宝庫

【21問 詰碁の宝庫(黒番)】

【問題図】

・隅に手があるかどうか。

【参考図】

・まずは黒1とノビ、白2。

さあこれからである。

【1図】(間違いだらけ)

・実戦はこうなった。コウである。

・しかしこれは双方、最初から間違いだらけ。

それでは間違いを調べて行こう。

・まずは黒1と最初から間違っている。

・それは後で述べるとして、黒5、白6も間違っている。

・白6では、

【2図】(黒死に)

・白6と黙ってサガっていれば、このまま黒は死んでいる。

【3図】(コウ)

・黒はここで5とハネなければいけない。

・これなら白6と切ってコウになる。

※しかし、これが正解ではない。

【4図】(黒死に)

・そもそも白はここで1とトンでおけば、黒は死んでいた。

・黒2と抵抗しても、白7まで黒死に。

※これは黒どうやっても生きられない。

【5図】(ここから)

・参考図で示したように、最初黒は黒▲のノビで利かさなければいけない。

※問題はここからである。

・そして黒1のスベリが正解への序章。

・白2とツケ、次の黒の一手が生死への別れ道。

※もう分かっただろうか。

【6図】(死に)

・大概の人が黒1と突き当たってしまいそう。

※これでは、せっかくここまで来たのにどうやっても生きられない。

・白6まで死に。

※他にどうやっても死に。

【7図】(やはり黒死に)

・例えば、黒1とオサえてフトコロを広げてみる。

・しかし、これも白2とハネて簡単に死んでしまう。

・白6まで。

※他にも殺し方はあるが、これが一番スマートだろう。

【8図】(これも死に)

・黒1とヒク人も多いだろう。

・しかし、これも白2とオカれて黒即死。

※せっかくの隅を以上のように打って死んでしまうケースが実に多い。

【9図】(正解)

・いよいよ正解。

・黒1とフトコロを広げて打つのがよい手。

※ところが、なぜかこの手はなかなか打てない。

上図の黒1の方が座りがいいと感じるだろうか。不思議なところである。

【10図】(生き)

・白1と殺しにくれば、黒2と割り込む。

※もう分かるはず。黒生きである。

【11図】(やはり生き)

・という訳で、白1とここに何か備えなければならない。

・そこで黒2とコスんで生き。

※黒2のコスミは洒落た筋で、他にも生き方はあるが、これが一番簡明だろう。

【12図】(セキ)

・白1とアテ込んでくれば、黒2のカケツギ。

・白3のツギは仕方ない。

・ここで黒は4とオサえても生き。

・白5に黒6とオサえ、以下白15までセキになる。

※黒4で5とコスめば生き。しかし後手。

本図はセキとはいえ黒先手。もっとも白がすぐやってくるとは限らないが。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、109頁~113頁)

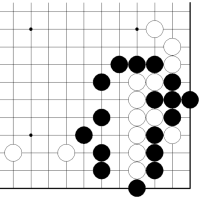

【テーマ図】黒番

・右下の白の大石。

・この白は果たして生きているのだろうか。

結論を言えば、この白は死んでいる。しかし、きちっと殺すのは大変。

・実戦は二転三転。生きたかと思った瞬間、頓死してしまい、碁も終わってしまった。

【1図】(実戦)

・まずは実戦を見てもらおう。

・黒1、3とここの眼を取り、黒5が好手。

・ところが黒7、9と受けたのが悪く生きたかと思った瞬間、白12が大悪手で、黒13で頓死してしまった。

【2図】(生き)

・上図、白12では、白1とカケツげば生きていた。

・黒2と切っても白5まで。

※まさに魔の一瞬だった。死活絡みのところでは、一手で碁が決まってしまうので恐い。

【3図】(コウ)

・途中経過にもいろいろ問題があるので、調べてみよう。

・まずここで黒1とアテたくならないだろうか。

・これは白2と受けてコウ。

※大概はこうなりそう。

【4図】(黒1好手)

・上図のコウを避けて、黒1と打ったのは大変いい手。

※これで白は死んでいたのである。

・白2のハネに黒3とトンでいれば。

※これで白はどうやっても生きられない。

【5図】(死に)

・今度は白1から3とカケツいでも、黒4の切りから6とサシ込み、8とオイて白死に。

※実戦はここでaに白のツギがあったのである。

このように分解すれば分かりやすい。

【6図】(やはり死に)

・白1のカケツギには黒2のサガリが筋。

・白3には黒4とサシ込んでやはり死に。

※黒aとbが見合いになっている。

実戦でこんな大きな石を仕留めたら痛快である。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、157頁~160頁)

・これから皆さんの実戦を見て頂く。

・細かいところはともかく、大きなポイントを1譜、1点に絞って解説して行きたい。

特に、攻め、シノギ、死活絡みのところに力を入れてみたい。

【総譜】(1-149)黒 中押し勝ち

【第1譜】(1-10)堂々のスタート

・さて白10まで、立派な進行でこれといって言うことはない。

・強いて言えば、黒5は近寄り過ぎ。

※黒A(7, 十六)、白6、黒7なら普通。

【第2譜】(11-20)無用の凹み

・白6(16)は紛れを招きかねない打ち方。

※白8(18)と入る方が普通だし、すんなり治まれただろう。

・さて問題は白10(20)。なぜ凹むのか。

※白(17, 十六)に打つべき。

【第3譜】(21-24)隅の死活

・右下の白が薄い理由。

【2図】

・黒1から3のツケが筋。

・以下黒9まで、白は死んでしまう。

※また白6で7のコスミを利かしても、黒aとオサえられ、そのままでは生きていない。

※だから白2のコスミが必要。

しかし、黒3がきて上の白に障ってくるし、下も黒は図の利きで厚い。

【第4譜】(25-28)囲いに回る

・前譜2図の補足。

【3図】

・この白はこのままでは死んでいる。

・形はややこしいが、黒1のオキから3のハネまで、比較的簡単。

※だから白は手抜きは出来ず、3とサガらなければならない。

※黒1(25)は囲う手でぬるい。

A(15, 七)と攻めて上辺を固めたい。

※また白2(26)はA(15, 七)と守っているのが本手。

【第5譜】(29-39)ゆるむ

・黒1(29)ではA(12, 五)と攻めたい。

※黒3(31)ではB(16, 三)と突き当たるのも形。

※黒5(33)では6(14, 二)とオサえるのが厳しい。

・それよりも一番の問題は黒11(39)

取っても隅に利いている訳でもないし、黒が危ない訳でもない。

何ともつまらない一手。

【第6譜】(40-47)生きている石を封鎖

・白7(46)まで生きを確かめた。

・問題は黒8(47)

この手は、まだ白が生きていないのならいい手。

しかし、生きていればつまらない手。

その見極めが大切。

この場合は生きているのでつまらない。

【第7譜】(48-55)情況を見る

・白3(50)、やってきた。

※模様は完成寸前に手をつけるのがコツ。

いまがタイミング。

・しかし白5(52)が誤った。

通常は筋であるが、情況による。

・黒8(55)まで、白は見るからに苦しい。

【第8譜】(56-60)白苦しい

・白1(56)の切りから5(60)のノビまで、これも通常は形。

しかし、黒の重囲の中で果たして生きられるのか?

結論は次譜に回すとして、いかにも白は苦しい。

【第9譜】(61-63)巨大死活

・巨大な詰碁である。

この白の生死はどうなるのか。

結論から言えば、とても生きられない。

黒3(63)までは普通の進行。

・しかし最善は、

【8図】

・まず黒1から5まで利かす。

※前にも述べたが、これが利いているので、厚い。

・そして黒7、この白はとても生きられない。

【第10譜】(64-69)白の運命は

・黒は、4(67)、6(69)と取りたくなるだろう。

※これでここには、はっきり眼がないのであるから。

※しかし、黒(14, 十六)のコスミ。ここが急所。

これで下に眼がなく、とても白はシノげない。

・さて黒6(69)までとなり、白は生きた訳ではないが、もやもやしてきた。

【第11譜】(70-73)失着

・白1(70)は大きな手。

・白3(72)に黒4(73)とツケたのが悪手。

【第12譜】(74-76)大錯覚

・白(74)のコスミツケがいい手。

※もうこの白を取ることは出来ない。

錯覚だから仕方ないとはいえ、黒2(75)、白3(76)とはひどい。

【第13譜】(77-88)蠢動

・下辺で黒が大錯覚。

※碁は終わったと思った。これ位のことでは終わらないところがおもしろいところ。

まだドラマが待っている。

優勢な白は事を好むことはない。

後はさらさらと打てばいいのである。

・コウが始まった。

【第14譜】(89-97)ドラマの序章

・黒1(89)に白2(90)と抜いてしまった。

ここをきいていたのではきりがないので、止むを得ないだろう。

【第15譜】(98-108)隅が痛む

・黒2(99)、4(101)がきて隅の白が痛んできた。

・白11(108)でどうやらこの白は生きた。

【第16譜】(109-118)白失速

・白4(112)まで生きた。

・しかし黒5(113)と隅は大きな代償を払った。

まだ白優勢とはいえ、かなり追い込まれている。

・白6(114)にも動揺が見られる。

放心の一手としか思えない。

【第17譜】(119-129)勝負

・黒1(119)から3(121)と勝負、勝負とやってくる。

※黒としては、ここでかなりの成果をあげないとだめ。

白としては無難にまとめればよい。

その気持ちが着手に表れる。

こういう時は守りに入らないで、積極的になった方がかえっていい。

【第18譜】(130-149)大逆転

・白5(134)が最後の敗着。

・黒20(149)まで、無残に取られてしまった。

※まさに大逆転。さしもの好局を失ってしまった。

右下の死活など、見どころの多いおもしろい碁であった。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、174頁~191頁)

【総譜】(1-144)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、192頁~205頁)

【総譜】(1-162)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、206頁~220頁)

(2025年5月25日投稿)

【はじめに】

今回のブログも、囲碁の実戦死活について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

本のタイトルにあるように、実戦死活がテーマとなっている。

例えば、「第1章 ひと目で解く基本死活」や「第2章 力をつける実戦死活」では、問題形式で実戦死活問題を出されている。

「第3章 死活と戦いのアヤ」では、全局的な場面での実戦死活を、そして「第4章 アマ超おもしろ激闘譜」では、アマの実戦譜から、攻め、シノギ、死活絡みのところを重点的に解説している。

囲碁の実戦の中で死活を勉強するには適切な著作であろう。

【小島高穂『実戦死活がおもしろい!』(フローラル出版)はこちらから】

〇小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年

【目次】

はしがき

第1章 ひと目で解く基本死活42

第1問~第42問

第2章 力をつける実戦死活23

詰碁と実戦は違う

第1問 急所を探す

第2問 後手生きではダメ

第3問 打ちたくなる手は

第4問 出る前に考える

第5問 ハネたくなるが

第6問 双方、間違いだらけ

第7問 利きを残す

第8問 手拍子に注意

第9問 実戦の盲点?

第10問 見慣れた形に還元

第11問 広いフトコロ

第12問 違いが分かれば

第13問 ねばりを封じる

第14問 定石形の常識

第15問 条件反射

第16問 手順が大切

第17問 図体は大きいが

第18問 基本詰碁

第19問 何かある

第20問 失敗図がおもしろい

第21問 詰碁の宝庫

第22問 意外に難問

第23問 参考図に似ている?

第3章 死活と戦いのアヤ

死活のミスは命取り

①根拠の急場

②攻撃は最大の防御

③眼のない石を攻める

④目を奪う

⑤利きを残す

⑥急所のオキ

⑦構想

⑧急所

⑨処理

⑩コウの仕方

⑪生きか死にか

⑫超大石の運命

⑬運命の一瞬

⑭とどめ

⑮小技

⑯生きを確保

⑰手のつけ方

第4章 アマ超おもしろ激闘譜

第1局~第3局

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・小島高穂『実戦死活がおもしろい!』のはしがき

・第2章第7問 利きを残す

・第2章第18問 基本詰碁

・第2章第20問 失敗図がおもしろい

・第2章第21問 詰碁の宝庫

・第3章 ⑬運命の一瞬

・第4章 第1局

小島高穂『実戦死活がおもしろい!』のはしがき

・詰碁を勉強すると力がつく。

プロでも修行中は「発陽論」など詰碁に取り組む。

詰碁の問題としてならかなり難しい問題でも解ける。それが実戦でちょっと形が変わって出てくるともう分からない。

それは詰碁と実戦は別物だと思っているからである。

実戦でややこしい死活が出てくると「詰碁みたい」と言う。

みたい、じゃなくて詰碁なんである。

ただ違うのは、詰碁は死活のみを目的とし、損得、形勢に関係ない。

実戦では、殺しても周りで損をしては何もならない。

また実戦ではいろいろな形で出てくる。しかし、整理、分析して行くと基本形に戻ることが多い。その詰碁の力を実戦でも役立てるのである。

・第1章は従来の基本死活であるが、第2章、力をつける実戦死活、第3章、死活と戦いのアヤ、は皆さんの実戦の中から取材したという。

第4章の実戦解説は、おもしろい戦いの碁を選び、死活絡みのところを中心に解説したそうだ。

(勉強と思わず、楽しく読んで下さい。そうすれば力もつくはず)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、3頁)

第2章第7問 利きを残す

第2章第7問 利きを残す

【第7問 利きを残す(白番)】

【問題図】

・生きるのは簡単。

【参考図】

・白1と打てば簡単に生きる。

・しかし生きる前に…。

【1図】(正解)

・白1とフクラんで様子をきくのが小粋な手。

・黒2ならもう手を入れる必要がなく、このままで生きている。

【2図】(生き)

・黒1とやってきても大丈夫。

・白6まで、aとbが見合い。

【3図】(利きを残す)

・黒2なら白3と生きている。

※これは白後手。しかし右の方、白aとかbが利いている。

大したことないようであるが、情況によっては大変な利きになるかもしれない。

このように、ちょっとしたことにも気を使うようになると、碁の深みが増す。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、73頁~74頁)

第2章第18問 基本詰碁

第2章第18問 基本詰碁

【第18問 基本詰碁(白番)】

・この程度ならひと目だろう。

【1図(コウ)】

・しかし実戦となると、白1のオキから黒8までコウになった。

☆実戦はどこが間違っているかを調べてみよう。

・まず白1が間違い。(後述)

・最後の黒8もおかしい。

【2図(万年コウ)】

・上図の黒8では、黒1とフトコロを広げて、サガるべき。

・白2に黒3とツイで、これは何か。これがいわゆる万年コウ。

※万年コウという言葉は知っていても、その処置は知らない人が多い。

【3図(セキ)】

・手を出した方が損をするので、終局までお互いに放っておき、白1とツイでセキになることが多い。

【4図(コウだが)】

・ダメが全部詰まって、白1とやって行けば、コウになる。

※しかし、これは損な手。それにこうなる前に、黒はコウ材を消しておくことも出来る。

ということで、このコウは滅多に出現しない。

万年コウはセキになるケースが多いと考えてよいだろう。

【5図(正解)】

・何も難しいことはしないで、単純に白1、3とハネツげばよい。

これで簡単に死んでいる。

【6図(黒死)】

・つづいて、白1とオケば、黒即死。

これは第1章の基本死活でも勉強した。

この形まで導けば簡単。ところが実戦では、なかなか見えない。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、100頁~102頁)

第2章第20問 失敗図がおもしろい

第2章第20問 失敗図がおもしろい

【第20問 失敗図がおもしろい(黒番)】

・第一手は皆さんの第一勘で正解。しかしその後が難しい。

【参考図】

・黒1のオキから5までは正解。

この問題は、ここから考えて頂こう。

【第20問 解答】

【1図(セキ)】

・白は1とフトコロを広げる。

・黒は2と打ちたくなる。

・が、これは白3と打たれてセキにしかならない。

【2図(正解)】

・黒2とブツかるのがうまい手。

もう黒の狙いが分かってきただろうか。

・白3は仕方ない。

・そこで黒4と眼を持つ。

※「眼あり眼なし」で白死に。これが正解。

※柳澤理志氏もYou Tubeでこのセキの形について言及している。

「【囲碁】生き死にがからんだセキのパターン 囲碁初級講座編」(2018年12月7日付)

【3図(白死)】

・白1のコスミはセキ狙い。

しかし、この場合はうまくいかない。

・黒4まで白死に。

※黒4ではaと打ってもよい。

白はaに石がないとセキにならない。

【4図(失敗)】

※これからは失敗だが、おもしろい変化なので、紹介する。

・黒1から、3、5の切りサガリ。

※失敗とはいえ、この変化が真っ先に浮かぶ方はかなり強いという。

【5図(白死に)】

・つづいて黒1のハネから、3とホウリ込んで、白死に。

※これで「やった!」と思われる方も多いだろう。

実際、正解にして差し上げたいくらい鮮やかな筋である。しかし、

【6図(生き)】

・落とし穴があった。

・白には1とフトコロを広げてサガる手がある。

・黒2とホウリ込んで、4まで死にかに見える。

・ところが、白5と打つうまい手がある。

・黒2ととっても、白に取り返されて生き。

【7図(マジック)】

・ちょっとしたマジックで、黒3と先にハネてみる。

・これに対し、うっかり白4とオサえようものなら大変。

・それこそ黒5、7と切りサガる例の筋で、白は死んでしまう。

・黒9まで。

【8図(生き)】

・黒3のハネには、白4と打つ。

・黒5、7も、ちょっとした筋であるが、これには白8とフトコロを広げる。

・白10まで生き。

※以上、いろいろな変化を見てきた。

失敗とはいえ、このような変化をヨンだ方はかなりの打ち手と言える。

【9図(生き)】

・「死はハネにあり」で黒1とハネるのは失敗。

・白2と打たれ、フトコロが広い。

どうやっても、これは生き。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、105頁~108頁)

第2章第21問 詰碁の宝庫

第2章第21問 詰碁の宝庫

【21問 詰碁の宝庫(黒番)】

【問題図】

・隅に手があるかどうか。

【参考図】

・まずは黒1とノビ、白2。

さあこれからである。

【1図】(間違いだらけ)

・実戦はこうなった。コウである。

・しかしこれは双方、最初から間違いだらけ。

それでは間違いを調べて行こう。

・まずは黒1と最初から間違っている。

・それは後で述べるとして、黒5、白6も間違っている。

・白6では、

【2図】(黒死に)

・白6と黙ってサガっていれば、このまま黒は死んでいる。

【3図】(コウ)

・黒はここで5とハネなければいけない。

・これなら白6と切ってコウになる。

※しかし、これが正解ではない。

【4図】(黒死に)

・そもそも白はここで1とトンでおけば、黒は死んでいた。

・黒2と抵抗しても、白7まで黒死に。

※これは黒どうやっても生きられない。

【5図】(ここから)

・参考図で示したように、最初黒は黒▲のノビで利かさなければいけない。

※問題はここからである。

・そして黒1のスベリが正解への序章。

・白2とツケ、次の黒の一手が生死への別れ道。

※もう分かっただろうか。

【6図】(死に)

・大概の人が黒1と突き当たってしまいそう。

※これでは、せっかくここまで来たのにどうやっても生きられない。

・白6まで死に。

※他にどうやっても死に。

【7図】(やはり黒死に)

・例えば、黒1とオサえてフトコロを広げてみる。

・しかし、これも白2とハネて簡単に死んでしまう。

・白6まで。

※他にも殺し方はあるが、これが一番スマートだろう。

【8図】(これも死に)

・黒1とヒク人も多いだろう。

・しかし、これも白2とオカれて黒即死。

※せっかくの隅を以上のように打って死んでしまうケースが実に多い。

【9図】(正解)

・いよいよ正解。

・黒1とフトコロを広げて打つのがよい手。

※ところが、なぜかこの手はなかなか打てない。

上図の黒1の方が座りがいいと感じるだろうか。不思議なところである。

【10図】(生き)

・白1と殺しにくれば、黒2と割り込む。

※もう分かるはず。黒生きである。

【11図】(やはり生き)

・という訳で、白1とここに何か備えなければならない。

・そこで黒2とコスんで生き。

※黒2のコスミは洒落た筋で、他にも生き方はあるが、これが一番簡明だろう。

【12図】(セキ)

・白1とアテ込んでくれば、黒2のカケツギ。

・白3のツギは仕方ない。

・ここで黒は4とオサえても生き。

・白5に黒6とオサえ、以下白15までセキになる。

※黒4で5とコスめば生き。しかし後手。

本図はセキとはいえ黒先手。もっとも白がすぐやってくるとは限らないが。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、109頁~113頁)

第3章 ⑬運命の一瞬

【テーマ図】黒番

・右下の白の大石。

・この白は果たして生きているのだろうか。

結論を言えば、この白は死んでいる。しかし、きちっと殺すのは大変。

・実戦は二転三転。生きたかと思った瞬間、頓死してしまい、碁も終わってしまった。

【1図】(実戦)

・まずは実戦を見てもらおう。

・黒1、3とここの眼を取り、黒5が好手。

・ところが黒7、9と受けたのが悪く生きたかと思った瞬間、白12が大悪手で、黒13で頓死してしまった。

【2図】(生き)

・上図、白12では、白1とカケツげば生きていた。

・黒2と切っても白5まで。

※まさに魔の一瞬だった。死活絡みのところでは、一手で碁が決まってしまうので恐い。

【3図】(コウ)

・途中経過にもいろいろ問題があるので、調べてみよう。

・まずここで黒1とアテたくならないだろうか。

・これは白2と受けてコウ。

※大概はこうなりそう。

【4図】(黒1好手)

・上図のコウを避けて、黒1と打ったのは大変いい手。

※これで白は死んでいたのである。

・白2のハネに黒3とトンでいれば。

※これで白はどうやっても生きられない。

【5図】(死に)

・今度は白1から3とカケツいでも、黒4の切りから6とサシ込み、8とオイて白死に。

※実戦はここでaに白のツギがあったのである。

このように分解すれば分かりやすい。

【6図】(やはり死に)

・白1のカケツギには黒2のサガリが筋。

・白3には黒4とサシ込んでやはり死に。

※黒aとbが見合いになっている。

実戦でこんな大きな石を仕留めたら痛快である。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、157頁~160頁)

第4章 第1局

・これから皆さんの実戦を見て頂く。

・細かいところはともかく、大きなポイントを1譜、1点に絞って解説して行きたい。

特に、攻め、シノギ、死活絡みのところに力を入れてみたい。

【総譜】(1-149)黒 中押し勝ち

【第1譜】(1-10)堂々のスタート

・さて白10まで、立派な進行でこれといって言うことはない。

・強いて言えば、黒5は近寄り過ぎ。

※黒A(7, 十六)、白6、黒7なら普通。

【第2譜】(11-20)無用の凹み

・白6(16)は紛れを招きかねない打ち方。

※白8(18)と入る方が普通だし、すんなり治まれただろう。

・さて問題は白10(20)。なぜ凹むのか。

※白(17, 十六)に打つべき。

【第3譜】(21-24)隅の死活

・右下の白が薄い理由。

【2図】

・黒1から3のツケが筋。

・以下黒9まで、白は死んでしまう。

※また白6で7のコスミを利かしても、黒aとオサえられ、そのままでは生きていない。

※だから白2のコスミが必要。

しかし、黒3がきて上の白に障ってくるし、下も黒は図の利きで厚い。

【第4譜】(25-28)囲いに回る

・前譜2図の補足。

【3図】

・この白はこのままでは死んでいる。

・形はややこしいが、黒1のオキから3のハネまで、比較的簡単。

※だから白は手抜きは出来ず、3とサガらなければならない。

※黒1(25)は囲う手でぬるい。

A(15, 七)と攻めて上辺を固めたい。

※また白2(26)はA(15, 七)と守っているのが本手。

【第5譜】(29-39)ゆるむ

・黒1(29)ではA(12, 五)と攻めたい。

※黒3(31)ではB(16, 三)と突き当たるのも形。

※黒5(33)では6(14, 二)とオサえるのが厳しい。

・それよりも一番の問題は黒11(39)

取っても隅に利いている訳でもないし、黒が危ない訳でもない。

何ともつまらない一手。

【第6譜】(40-47)生きている石を封鎖

・白7(46)まで生きを確かめた。

・問題は黒8(47)

この手は、まだ白が生きていないのならいい手。

しかし、生きていればつまらない手。

その見極めが大切。

この場合は生きているのでつまらない。

【第7譜】(48-55)情況を見る

・白3(50)、やってきた。

※模様は完成寸前に手をつけるのがコツ。

いまがタイミング。

・しかし白5(52)が誤った。

通常は筋であるが、情況による。

・黒8(55)まで、白は見るからに苦しい。

【第8譜】(56-60)白苦しい

・白1(56)の切りから5(60)のノビまで、これも通常は形。

しかし、黒の重囲の中で果たして生きられるのか?

結論は次譜に回すとして、いかにも白は苦しい。

【第9譜】(61-63)巨大死活

・巨大な詰碁である。

この白の生死はどうなるのか。

結論から言えば、とても生きられない。

黒3(63)までは普通の進行。

・しかし最善は、

【8図】

・まず黒1から5まで利かす。

※前にも述べたが、これが利いているので、厚い。

・そして黒7、この白はとても生きられない。

【第10譜】(64-69)白の運命は

・黒は、4(67)、6(69)と取りたくなるだろう。

※これでここには、はっきり眼がないのであるから。

※しかし、黒(14, 十六)のコスミ。ここが急所。

これで下に眼がなく、とても白はシノげない。

・さて黒6(69)までとなり、白は生きた訳ではないが、もやもやしてきた。

【第11譜】(70-73)失着

・白1(70)は大きな手。

・白3(72)に黒4(73)とツケたのが悪手。

【第12譜】(74-76)大錯覚

・白(74)のコスミツケがいい手。

※もうこの白を取ることは出来ない。

錯覚だから仕方ないとはいえ、黒2(75)、白3(76)とはひどい。

【第13譜】(77-88)蠢動

・下辺で黒が大錯覚。

※碁は終わったと思った。これ位のことでは終わらないところがおもしろいところ。

まだドラマが待っている。

優勢な白は事を好むことはない。

後はさらさらと打てばいいのである。

・コウが始まった。

【第14譜】(89-97)ドラマの序章

・黒1(89)に白2(90)と抜いてしまった。

ここをきいていたのではきりがないので、止むを得ないだろう。

【第15譜】(98-108)隅が痛む

・黒2(99)、4(101)がきて隅の白が痛んできた。

・白11(108)でどうやらこの白は生きた。

【第16譜】(109-118)白失速

・白4(112)まで生きた。

・しかし黒5(113)と隅は大きな代償を払った。

まだ白優勢とはいえ、かなり追い込まれている。

・白6(114)にも動揺が見られる。

放心の一手としか思えない。

【第17譜】(119-129)勝負

・黒1(119)から3(121)と勝負、勝負とやってくる。

※黒としては、ここでかなりの成果をあげないとだめ。

白としては無難にまとめればよい。

その気持ちが着手に表れる。

こういう時は守りに入らないで、積極的になった方がかえっていい。

【第18譜】(130-149)大逆転

・白5(134)が最後の敗着。

・黒20(149)まで、無残に取られてしまった。

※まさに大逆転。さしもの好局を失ってしまった。

右下の死活など、見どころの多いおもしろい碁であった。

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、174頁~191頁)

第4章 第2局

【総譜】(1-144)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、192頁~205頁)

第4章 第3局

【総譜】(1-162)

(小島高穂『実戦死活がおもしろい!』フローラル出版、2001年、206頁~220頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます