(2023年3月12日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

今回は、本論の次の各章の内容である。

●第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

●第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

●第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

●第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の750年――王羲之の時代、「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘稿」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

・刻蝕と筆触の争闘史

・智永の「真草千字文」

・二折と三折の振幅

〇第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

・中国の文字の歴史

・初唐代の三大家

・石と紙の止揚

・虞世南の「孔子廟堂碑」

・虞世南の書と欧陽詢の書の差

〇第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

・「楷法の極則」としての欧陽詢の「九成宮醴泉銘」

〇第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

・「九成宮醴泉銘」と「雁塔聖教序」

・「大唐三蔵聖教之序」と「大唐三蔵聖教序記」の落差

・慎みを欠く「大唐三蔵聖教序記」

・二王の典型と褚遂良

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

刻蝕と筆触の争闘史

書の歴史は、その究極のところでは、石と紙との、また鑿と筆との、また刻蝕と筆触の争闘史として描くことができる。それはまた筆文字の二折法と、石文字の三折法の争闘史でもあった。

毛筆に備わっているのは我々がふだん硬筆で字を書く時のような「トン・スー」と「スー・グー」の二折法である。三折法とは石の刻り跡の字画の辺縁に生まれる、「起筆・終筆・転折・撥ね・はらい」の三角形の形状を毛筆書字法が吸収したものである。

ここでの三折法というのは単に「トン・スー・トン」のリズムや、あるいは「起筆・終筆・転折・撥ね・はらい」の形状の有無を言うだけではなく、それらを生み出す、筆=鑿との全的比喩関係の成り立つ構造の総体を指すという。

「起筆・終筆・転折・撥ね・はらい」の中で、三折法のメルクマールは転折にある。

(石川、1996年、155頁)

智永の「真草千字文」

<二折法と三折法>

王羲之の七世の子孫で、隋代の僧・智永は800本の千字文を筆写し、その中の一本が、中国から日本に渡り、「東大寺献物帳」に、王羲之の「真草千字文」と記され、やがて正倉院から流転し、明治に入って小川家蔵に帰し、内藤湖南が智永真筆と比定したと言われるのが、「小川本真草千字文」である。

左の行に書かれた草書はともかく、右行の真書(正書=楷書の意味)は、秀麗な一書である。とりわけ、書の歴史的展開を考える時には、なかなか興味深い書である。

三折法が初唐代に成立するが、智永の「真草千字文」はそれが成立する少し前の、いわば二・七五折法(四捨五入すれば三折法ということになる)とでも呼ぶべき書である、と石川氏は捉えている。

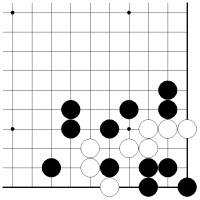

その姿は、右の行の「真」体(真=正=楷と言うが、実は行楷体)の、たとえば「周」字が象徴しているという。この「周」の字を分析して次のように記す。

「周」字の第一画は起筆が明らかではなく、いわば「スイ」という二折法である。この部分だけを取り出せば、王羲之筆と言ってもよい。続く第二画はその明確な転折から三折法であると言える。横筆部を「トン」と入り送筆を「スー」と引き、転折部でいったん切って、新たに転折部で強く起筆され、縦筆部は「トン・スー・トン」で書かれている。この「冂」の部の背勢(相対する縦画の中ほどがへこむ構成法)と第二画の骨格を伴う強さと緊張感は三折法が可能にした表現である。これに対して、第一画は二折法=王羲之書法であるために、骨格と肉と皮膚が一体化し、むしろ皮膚が露出し、当然、三折法から見る目には深さを感じさせずに、薄っぺらな印象が残るのである。

続く第二画はその横筆部や縦筆の反りのゆえにというよりも転折部を明瞭にもつために、筆触が筆触に終わらず刻蝕を含み込むことによって骨格を露出し強さを醸し出す。

(石川、1996年、155頁~157頁)

二折と三折の振幅

もしも、「小川本真草千字文」の全文字が智永の真跡に間違いなく、智永に他の二折法書家の書を超える何かがあったとすれば、それは「撥ね」の問題にある、と石川氏はみる。いわゆる真書の「羽」「翔」「龍」の旁、「乃」「陶」「問」の撥ねが、左斜め上に三角形の形状を伴って撥ねられるべきところが、いったん水平(「龍」字では垂直)に押し出された後に次画に向かうという二段階の筆路を辿って、いささか苦しい表情で描かれている。

「帝」字や「制」字の旁や「推」字の「扌(てへん)」、「國」字の第二画終筆部は筆路は同様に二段階だが、ほぼ三角形状を示している。この二段階の撥ねの形状は、一般的な三角の形状を裏切る臨場性の形状であるという点で、少なくとも双鉤塡墨本ではないことのひとつの理由となるという。

一般的に言って、いったん圧し出した後撥ねる二段階の撥ねの描出法は、宋代の米芾あたりで顕著になる。

この撥ねの形状はすでに三折法成立以降の筆蝕史を予兆的に孕んでいる。それが宋代の米芾のように自覚的・安定的なものでなかったことは、他に二段階描出法ではない撥ねが見られることから明らかであろう。

智永は二折法と三折法、あるいは三折法以降との間をまだ激しい振幅で揺れていたのであり、その意味では三折法に達しているとは言えず、二・七五折法とでも言うのがよい、と石川氏は捉えている。

ところで、草書の中で二箇所注目すべき書法がある。

第一に「火」「人」「文」のはらいから延びた雨垂状の点である。

第二には、「位」字第三、四画に相当する筆の何やらくなくなした歯切れの悪い、そして鳩か鳥の形のように描き出されている表現である。

ところで、日本の空海や嵯峨天皇、橘逸勢のいわゆる三筆の代表的な作に、たとえば空海の「灌頂記」「真言七祖像行状文」、「孫過庭書譜」「崔子玉座右銘」「益田池碑銘」(伝)、嵯峨天皇の「光定戒牒」、また伝嵯峨天皇「李嶠百詠断簡」「哭澄上人詩」「金光明最勝王経註釈」、伝橘逸勢「伊都内親王願文」などに似たような「雑体書」表現が現れる。日本の三筆は、この種のいわば遊戯的な表現に目をとめ、そこを拡大して、再現してみせた。

(石川、1996年、158頁~160頁)

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

中国の文字の歴史

中国の文字の歴史を図式的に示せば、「神の文字」→「政治の文字」(もしくは「文明の文字」)→「言葉=人間の文字」となる、と石川氏は理解している。

殷代に生まれた甲骨文は、神との対話と契約の文字、換言すれば「神の文字」であった。基本的に金文までは神の文字であった。その後に生まれた篆書体は、字画の成立によって文字の脱神話化を実現して政治文字に転じ、また隷書は、秦の始皇帝時代に獄吏の程邈が作ったと言われ(もとよりそのようなことはありえぬが)、また徒隷(史官)に与えた文字と言われるように、甲骨文、金文、篆書とは次元を異にした文明文字である。それは書史的に言えば、竹簡や木簡上に誕生した筆触文字である。その隷書の筆触を紙の上で凌いで草書体という完全な筆触=筆=紙文字が生まれ、その象徴が王羲之である。その筆触=筆=紙文字が、聖=正なる場である石に貼りつき、貼りつくことによって、石を表現上の実体としては紙に変えてしまった。それが楷書体成立という出来事である。

つまり、「神の文字」として生まれた文字が、「政治の文字」へとその中核をシフトし、新たに正書体である「文明の文字」、さらには「言葉=人間の文字」へと生まれ変わったのである。それゆえ、楷・行・草書体は、草書体から生まれたにもかかわらず、その歴史過程を逆転して、草書体や行書体が楷書体の殺字(くずし)体としてセットで位置づけられるという二重性が生まれ、また現在もなお、その楷・行・草書体が生きつづけ、その中核に楷書体が聳え立っている。

「神の文字」や「政治の文字」「文明の文字」の時代は終わり、「言葉=人間の文字」の時代が楷書体=三折法によって始まり、現在につながっているのである、と石川氏は述べている。(石川、1996年、168頁)

初唐代の三大家

楷書とは何か。「孔子廟堂碑」「九成宮醴泉銘」「雁塔聖教序」の楷書と三折法の誕生は何を意味するのだろうか。

初唐代の三筆、三大家と言えば、欧陽詢、虞世南、褚遂良である。その三大名品と言えば、各々の「九成宮醴泉銘」、「孔子廟堂碑」、「雁塔聖教序」である。

「九成宮醴泉銘」は抽象化して言えば、どこまでも真っすぐといった趣の字画、とりわけ縦画の揺るぎのない垂直性が、険しい厳粛な表情を醸し出している。

「雁塔聖教序」は、力や速度が生き生きと再現される、たおやかで、しなやかな反りをもつ字画がきわめて秀麗な逸品である。

この二つの名品と較べると、「孔子廟堂碑」は、張懐瓘の言う「剛柔」であるということは理解できる。ただ、その輪はいささか不明瞭で、うまい評語が見つからない。

「孔子廟堂碑」は、「九成宮醴泉銘」より少し早く、貞観2年(628)から4年頃建てられた。しかし、すぐに火災に遭い、重刻され、すでに唐代には亡佚するといったように、ごく短命であった。原石から採拓されたと言われる拓本や宋代に覆刻されたと言われる拓本が現在に残るばかりである。

(原石拓本と言われる三井聴冰閣本においても、その4分の1は、覆刻本から補塡している)

輪郭の不明瞭さは、「九成宮醴泉銘」や「雁塔聖教序」と読み較べた場合に、前二者ほどの他を圧する抜きん出た質を「孔子廟堂碑」はもっていない。

唐の張懐瓘はそのあたりを、『書断』の中で、次のように書いている。

「然欧之與虞、可謂智均力敵。亦猶韓盧之追、東郭(夋+免)也。論其衆體、則虞所不逮。欧若猛将深入、時或不利、虞若行人妙選、罕有失辭。虞則内含剛柔、欧則外露筋骨。君子蔵器、以虞為優」

要約は次のようになる。

「欧陽詢と虞世南の力量は似たようなものだが、すべてを見渡すと虞世南は欧陽詢に及ばない。欧陽詢の場合は、敵陣深く進入したものの、時に利あらずという憾みがあり、虞世南の場合は敵に遣わした使者が失言して外交をぶち壊したようなところがある。欧陽詢が外に筋骨を露わにし、虞世南の場合には内に剛柔を含んでいる。『君子は器を蔵す』という観点からすれば、虞世南の方が優れているということになるのだが」

この張懐瓘の評語に、石川氏は次のようなコメントを付している。

「君子は器を蔵す」という言葉も理解できぬわけではなく、その魅力も確かにある。

しかし、「孔子廟堂碑」「九成宮醴泉銘」「雁塔聖教序」を見較べてみると、やはり、それまでの書史を抜きん出ているという点で、後続する二書(「九成宮醴泉銘」(632年)、「雁塔聖教序」(653年))に及ばないとする。

それは、「孔子廟堂碑」が旧時代の桎梏を払拭できずに新法成立の1ミリ手前におり、後二書がその桎梏を振り払って、1ミリ後に、一皮剝けた姿で現れている、と石川氏はみている。

(石川、1996年、162頁)

石と紙の止揚

初唐の楷書成立の問題を、運筆上の三折法の成立や楷書と言われる外形的なスタイルの問題に矮小化するならば、隋代に、すでに北魏風から脱した「龍蔵寺碑」(586年)や「龍華寺碑」(602年)の例があり、それ以前にも三折法の誕生も見られなくもない。しかし、構造的な三折法と初唐代楷書成立という出来事は、石と紙との争闘史を思い浮かべることによって、その意味と必然は明らかになる、と石川氏は主張している。

つまり、書史には、2つの歴史的展開があるという。

① 石刻文字の歴史的展開

② 紙書文字の歴史的展開

① の石刻文字の歴史的展開の方は、「起筆、終筆、転折、撥ね、はらい」の刻蝕と形状を露わにした横画主律型の北魏の「龍門造像記」や墓誌銘、さらに「張猛龍碑」や「高貞碑」のような正体=聖体の場を隷書に代わって奪取しようとする。

一方、②の紙書文字の歴史的展開の方は、それとの相関の中での、王羲之に仮託される草書体が、石刻文字とは異なって、縦横の力ベクトルを均衡し、四方八方に求心、遠心する行書体へ姿を変え、それがさらに行書の閾を抜けようとする。

石刻文字が紙書文字化し、紙書文字が石刻文字化するという、石刻文字と紙書文字の合流と止揚こそが初唐代の楷書と三折法成立の真の意味であると解説している。すなわち、刻蝕と筆触との、筆蝕による合流と止揚である。

具体的な書をみてみよう。

欧陽詢に起筆を露(あから)さまにし、石刻の跡のなまなましい「皇甫誕碑」や「温彦博碑」(637年)がある。子息の欧陽通の「道因法師碑」(663年)は、一面で北魏の書(実際は石刻文字)の再来とも見えかねないほどである。

また、褚遂良にも「伊闕仏龕碑」や「孟法師碑」「房玄齢碑」という、いわば石刻系の文字がある。さらに、同時代に、北魏の碑と見まごうばかりの顔師古の「等慈寺碑」もある。

これらの書に対して、石川氏は次のように捉えている。

石・鑿・刻蝕は石碑という聖なる、正なる座にふみとどまり、少し油断すれば、実際の書丹(碑文のための肉筆原字)がどうあろうと、石刻文字の姿を出現させてしまう。

その境界をわずかに抜けることによって、「九成宮醴泉銘」は「九成宮醴泉銘」として、「雁塔聖教序」は「雁塔聖教序」として聳え立つという。

整理すれば、正書体の場たる石刻文字は、北魏の碑や刻石に代表的である「起筆、終筆、転折、撥ね、はらい」の武骨な三角形状を「九成宮醴泉銘」や「孔子廟堂碑」が起筆形を潜めているように減じ、また送筆については、横画主律から、縦・横画均衡の四方八方への求心・遠心型へと転じなければならなかった。

他方、紙書文字の方は逆に、「起筆、終筆、転折、撥ね、はらい」を自覚的なものとし、送筆部については、垂直、水平化する必要があった。

その石と紙との争闘の歴史的止揚の瞬間に生まれたのが、「九成宮醴泉銘」「雁塔聖教序」であり、楷書体、三折法である。

紙書文字については、前述の各部を自覚的ということは、二折法=王羲之(アルカイック)書法=古法から、三折法=新法への止揚を意味することになる、と解説している。

(石川、1996年、162頁~163頁)

虞世南の「孔子廟堂碑」

虞世南の「孔子廟堂碑」が、「九成宮醴泉銘」や「雁塔聖教序」に較べて、いささか不明瞭である理由は、いくぶんか紙書文字にとどまった点にあるとみる。

比喩的に次のように表現している。

「孔子廟堂碑」は筆蝕(紙文字)をもって刻られた「九成宮醴泉銘」である。一方、「九成宮醴泉銘」は刻蝕(石文字)をもって刻られた「孔子廟堂碑」であると。

具象を削り取り、歴史的抽象の果てで言うなら、「孔子廟堂碑」と「九成宮醴泉銘」は、紙と石との接点の向こう側であるか、こちら側であるかの差しかない。(そして、その差は、石につくか、紙につくかの差である。)

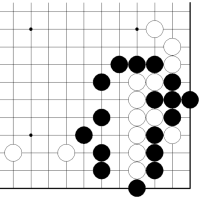

「孔子廟堂碑」が向勢であり、「九成宮醴泉銘」が背勢で構成されているということは、よく語られる。

ちなみに向勢とは、向き合い、対をなす画(多くは縦画)が、中膨らみで対応することを指す。その逆に中へこみに対応することを背勢と呼ぶ。

通常は、この二分法で書を平板に分類し対比するのみである。その両者が、どのような構造でつながれているかに言及しないで終わっているが、その差は、まさに石につくか、紙につくかの紙一重の差に負っている、と石川氏は捉えている。

その分岐は転折部をどう書くかにあるという。

「孔子廟堂碑」のように、転折部での加圧力が弱い場合、対象から反撥する力も微少であるから、向勢の構成となると説明している。背勢と向勢の差は、転折部での力の強弱の問題に還元しうるという。

それはまた、転折の強勢をさらに次元を高めて、転折を起筆と見なす三折法を生む。三折法というのは、単にひとつの画が「トン・スー・トン」で描き出される問題ではなく、転折部が起筆と見なされるまでの次元に高まる否かの問題であるとする。

背勢という言葉をステレオタイプ化しないで、その構造の問題からとらえるならば、三折法の成立はまた、背勢の成立と軌を同じくする。

(三折法が完全に成立した後の向勢は、三折法段階での修辞化[レトリック]した相対的なそれである。たとえば、顔真卿の「大字麻姑仙壇記」がそれである)

そして、この転折を強め、転折部を起筆ととらえる次元への移行を実現するのは、対象を石ととらえ、これに切り込みを入れようとする姿に他ならない。我々が日常的に書く文字においては転折が省略されるように、対象を単なる紙きれととらえる場合には、転折は偶然を除いては出現しない。

それゆえ、王羲之を象徴とする古法には転折が存在しない。たとえ存在しても、露骨(骨格が露わ)ではなく、向勢型の構成へ収斂すると説明している。

「孔子廟堂碑」の文字構成の基底は向勢に彩られている。転折がないわけではないが、弱い。三折法も、いささか抑制されている。それゆえ、比喩的に言えば、「孔子廟堂碑」は、2.9999……折法によって書かれていると表現している。

三折化しなかったところに、書史の必然と虞世南という存在の意味があるらしい。もし虞世南が欧陽詢のように転折に力を込め、転折を起筆と意識して書くならば、縦画は勢いを強めて、書字のリズムは明瞭化し、向勢は背勢に転じ、「孔子廟堂碑」は「九成宮醴泉銘」の姿を曝すだろうと想像している。

(石川、1996年、163頁~167頁)

虞世南の書と欧陽詢の書の差

石川氏によれば、虞世南の書と欧陽詢の書の差は、転折にどう力を附加するかという、わずかの違いである。つまり「孔子廟堂碑」と「九成宮醴泉銘」の間の差は僅少である。

その僅少の中に、王羲之=古法を振っ切る(ママ)か否かの岐路がある。虞世南は王羲之にとどまり、逆に欧陽詢はその呪縛を振り切って、晴々とした顔を曝している。

その意味で、二折法=古法時代の書の筆蝕は表現力が限定され、筆蝕はまだ表現を盛るような段階には至っていない。

書道史の教科書をひらいてみても、初唐代に至るまで、王羲之や王献之、また北魏の鄭道昭、隋の智永を除けば、ほとんど書者名が伝わらない。歴史にまぎれたことも一因であろうが、その真の理由は、二折法=古法=王羲之書法時代とは、筆蝕が表現を盛りきれない匿名の書の時代に属するところにある、と石川氏はみている。言い換えれば、「表現的個性」というようなものが成熟していなかった時代であったことによる。

それゆえ、王羲之書の実像はほとんど闇の中にある。また孫過庭の「書譜」や、宋代の米芾においても、二折法を主体に草書体を書けば、王羲之と見まごうばかりのものとなるという。むろん、王羲之とは二折法の象徴であるから、当然と言えば当然なのだが。

事実、初唐代以降の三折法時代と化してからは、筆者の知れぬ書は極端に減少する。初唐の三大家はもとより、孫過庭、薛稷、薛曜、張旭、懐素、顔真卿、そして宋代以降は筆者の知れぬ書など、ほとんど存在しなくなっていく。

(ただし、この転折に力を込めるか否かという一点に突入した欧陽詢と、それを躊躇した虞世南の差というのは、書を書史の中に抽象化した果てにも、また、「九成宮醴泉銘」と「孔子廟堂碑」という書の具象的な姿の中にも、書き込まれている。それが「虞はすなわち内に剛柔を含み、欧はすなわち外に筋骨を露わにす」(張懐瓘)という言葉の内実である、と石川氏は解釈している)

(石川、1996年、167頁~168頁)

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

「楷法の極則」としての欧陽詢の「九成宮醴泉銘」

欧陽詢の「九成宮醴泉銘」(632年)は、「楷法の極則」と呼ばれる。

「楷法」とは、楷書とその書法をさす。書法とは、書く戦略と戦術のことである。意訳すれば、「九成宮醴泉銘は、究極の楷書であり、究極の書字戦略と戦術から成る」と石川氏は説明している。

同じ唐代に、虞世南の「孔子廟堂碑」(630年?)、褚遂良の「雁塔聖教序」(653年)がある。

少し時代が下れば、顔真卿の「多宝塔碑」(752年)もある。また、欧陽詢の作だけを取り出してみても、「皇甫誕碑」「化度寺碑」(631年)、「温彦博碑」(637年)など、すぐれた楷書の碑がある。しかし、「九成宮醴泉銘」は、それらより一頭抜きん出て、楷書の究極=極みに達しているといわれる。

ここで石川氏は、2つの問題を提起している。

〇この時、「極まった」と見られたものの正体はいったい何なのだろうか。

〇そして、本当に、そう言い切ってよいものだろうか。

まず、「九成宮醴泉銘」と、その1年前に刻られた「化度寺碑」、5年後に刻られた「温彦博碑」の間には、書として明らかな差があるとみている。

「化度寺碑」は、「九成宮醴泉銘」と比較した場合、抑制されているとはいえ、字画相互のつながり、連続が露出している。ひとつの字画の形状が、当該画の姿のみならず、前画からくる姿と次画へ移る姿を映し込んでいるという。

他方、「温彦博碑」の方は「九成宮醴泉銘」に比較すると、起筆、終筆、転折部に力が入り、それらの部分が誇張されている。「化度寺碑」を虞世南の「孔子廟堂碑」に近いと見、「温彦博碑」を欧陽詢の子・欧陽通の「道因法師碑」に近いと見ると、両者と「九成宮醴泉銘」との差はくっきりと明らかになるとする。

前画と後画の姿をひとつの字画の中に二重に露出した姿は、毛筆筆蝕の露出を妨げないところに生じる。

ここでいう「毛筆筆蝕」とは、紙に触れた毛筆の先端の姿、筆毫に加えられた力、あるいは弾力によってはじかれる筆毫の姿を筆蝕の中にとどめていることを指すらしい。

六朝時代を経て、隋・唐代になると、毛筆筆蝕は、私的領域での書のみならず、公的書字領域にまで顔をきかせてくる。刻られた書に対する書かれた書の優位、鑿に対する毛筆の優位、石に対する紙の優位という流れは、押しとどめられぬ勢いをもっていた。

しかし、書字史上、正統で真に正式な構成をもつ書は、刻られてある書である。字画の両端に、起筆や終筆の三角の形状を附着させて露出する字画の姿は、たとえ毛筆で書かれようとも、石などに刻られた字画としての美、「刻蝕」をとどめようとする姿である。

「化度寺碑」「九成宮醴泉銘」「温彦博碑」いずれも石に刻られた書である。しかし、その三碑の美の性格を決めるものは、その正統性を貫こうとする刻蝕と、刻蝕をおびやかすまでに力を蓄えた毛筆筆蝕との争闘と力関係である、という石川氏の持論が持ち出される。

「化度寺碑」は、正書体の中にいくぶんか毛筆筆蝕を抑えることなく、さらけ出してしまった書である。その点で、ごくわずかながら早すぎた書である、と石川氏は理解している。

「温彦博碑」は少し刻蝕を恢復しようとしている書である。その点で、ごくわずか遅れてきた書であるとする。

両者ともに、その姿がいくらか見えるぶんだけ、究極に至りえていないとみなしている。

そして、「九成宮醴泉銘」だけは、刻蝕と毛筆筆蝕の両者をきわどく統合し、いずれの姿をも抑制してそびえ立ち、その点で「極則」と言われると推察している。

「九成宮醴泉銘」は、部分的に押しとどめることができなくて、毛筆筆蝕が顔を出してしまうことはあっても、毛筆筆蝕の露出を極限まで抑制し、基本的には刻蝕からなる書であるとする。

ただ、北魏の書のように、刻蝕を露骨に曝すことはない。ここで言う刻蝕とは、単に即物的に刻られた跡を指して言うのではなく、毛筆で書かれた書であっても、刻るように書かれている場合も含んでいるという。

全体の基調(トーン)から比喩的に言えば、欧陽詢の持つ毛筆は、毛筆ではなく、刻具であると表現している。しかも、北魏の書のように、武骨な鑿や鋭い刃物ではなく、細工師の使う微妙な刃の形状の鑿を総合したような刻具である。

これは比喩である。むろん、欧陽詢は毛筆で書いており、この時代に至ると、毛筆筆蝕は正書体の中へも顔を出すまでに成長している。

「九成宮醴泉銘」は、その毛筆筆蝕の露出を極限まで抑制して、刻蝕に統御され、刻蝕に転じた毛筆筆蝕の姿を描き出そうとしている。

刻蝕と毛筆筆蝕のきわどいせめぎあい、微妙な統合という点で、「九成宮醴泉銘」が「孔子廟堂碑」とも「雁塔聖教序」とも異なった「極則」(究極の姿)を見せる理由がある、と石川氏は考えている。

(石川、1996年、169頁~171頁)

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

「九成宮醴泉銘」と「雁塔聖教序」

褚遂良の「雁塔聖教序」(653年)は、欧陽詢によって書かれ、「楷法の極則」と言われる「九成宮醴泉銘」(632年)から、20年ほど後に建てられた。両書は、中国初唐代の書ながら、相当に異なった雰囲気をもっている。

「九成宮醴泉銘」は、全体がきりりとひき緊った印象で覆われている。縦画、横画はともにまっすぐに引かれるという基調は外れず、起筆、終筆もまた定まった形状を基調としている。「九成宮醴泉銘」は、ひとつひとつの字画を全力で「書き切る」ところに、緊張感がみなぎり、あふれている。個々の字画の緊張の集合が、「九成宮醴泉銘」の緊張の源泉となっているといわれる。

一方、「雁塔聖教序」の方も、緊張感に満たされている。だが、その緊張感は「九成宮醴泉銘」のように、硬質で堅苦しいものではないようだ。個々の字画が緊張しているというよりも、個々の字画の相互関係が生きて緊張しているという。

そして、書史の前半史と後半史を分ける分水嶺は、おそらくこの両書の間にあったはずであると、石川氏は独自の見方をしている。

「雁塔聖教序」は、「九成宮醴泉銘」等とは異なった書字原理が持ち込まれることによって、必然的に多彩な変化に富んだ書が生まれたと石川氏は考えている。

「雁塔聖教序」においては、起筆以前―起筆―送筆―終筆―終筆以後が単純には分離できないほど相互に溶かし込まれて、その強弱のウエイトが逐一変化し、さまざまの美しい絶妙の連続的階調でつながれているとする。それは、決して三折法以前の二折法や一折法の露出ではなく、三折法以降の二折法的一折法的描出、つまり三折法以後の高度な表現なのだそうだ。

この「雁塔聖教序」の絶妙な連続階調への讃辞として、次のような評語がある。

たとえば、「蒼潤軒帖跋」の「褚書は孤蚕の糸を吐くが如く、文章具在す」という言である。

また、清代・郭尚先は「芳堅館題跋」の「運筆、空中に花を散するが如く、また滞相なし」、あるいは清代・王文治は「聖教は空明飛動」という。

北魏の石刻楷書に較べれば、「九成宮醴泉銘」の字画は、起筆や終筆を退化させているが、それでも送筆の前後に三角形の起筆、終筆を接着させたような定性的字画反復のにおいから自由ではない。いわば書記官・役人の書であるとみる。

しかし、「雁塔聖教序」は、定性的字画を反復し、反復された字画の集合が文字をなし、文をもたらすというようには書かれていない。

比喩的に言えば、「九成宮醴泉銘」は伝統的、正統に無機物たる石を「掻き斬」っている。対象に切り込み、対象を掻き落としている。

それに対して、「雁塔聖教序」の方は、対象に切り込むこともなく、中空を舞っているという。「雁塔聖教序」は中空の舞い姿をとどめる、あえて言えば、なくてもよいような薄い紙でできた紙碑である、と石川氏は表現している。

(石川、1996年、176頁~180頁)

「大唐三蔵聖教之序」と「大唐三蔵聖教序記」の落差

「雁塔聖教序」は、剪装本といって、実際の石碑の拓本(全套本)を切り貼りしたものの印刷物である。

このためわかりにくいが、「雁塔聖教序」は、唐の太宗皇帝が文をつくった(撰文)「大唐三蔵聖教之序」と、撰文時には皇太子であった高宗の「大唐三蔵聖教序記」の二碑を合本したものである。

一口に「雁塔聖教序」といっても、「大唐三蔵聖教之序」と「大唐三蔵聖教序記」との間には、浄書と下書きほどの差があるとされる。

「大唐三蔵聖教之序」の方には、心地よい緊張が持続されているのに、後者ではその慎みの糸がぷつりと切れたように書かれている。真の快作は「大唐三蔵聖教之序」の方であるとみなされている。

幸い、両者の書き出しには同一文字が多く、それを見較べるだけでも差異ははっきりと見えてくる。

たとえば、「大」字の第二画がそうである。「大唐三蔵聖教之序」の方は、緊張をもって起筆されているが、後者の方は第二画起筆での大が弱く、滞留時間が短いため、中ほどでふくらむような字画形状を残している。

第三画のはらいも、前者では従来の書字規範に沿おうとして、尖端の尖った三角形の形状で描き出されている。それに対して、後者では運筆のはずみにのって、はらわれているため、尖端の形状がぬるくなっている、と石川氏は分析している。

このように、両者の間には、書記水準の落差が読みとれる。後者の「大唐三蔵聖教序記」の運筆速度は急がれ、速度変化は乏しく、起筆、送筆、終筆、転折、撥ね、はらいなどへの神経がすみずみまで届かず、緊張を欠き、結字・結構が生じて少々ふやけている。

(石川、1996年、180頁~182頁)

慎みを欠く「大唐三蔵聖教序記」

太宗の撰文である「大唐三蔵聖教之序」の方は、書は文に攻めたてられ、文を書が攻めるという、ほどよい緊張を保ち、美事な姿態を曝している。

一方、高宗の撰文である「大唐三蔵聖教序記」の方は、文に攻められるというところがなくて、書は文を呑み、暢々と一部野放図に書き跡の姿態を晒している。

両者の落差は、太宗と高宗の文に対する、また太宗と高宗に対する褚遂良の位置どりによっている、と石川氏は推察している。そして、褚遂良は高宗を軽んじていたのではないかと想像している。高宗治下に揮毫した「雁塔聖教序」全編のいっさいの外圧を感じることのない書きぶりを併せて考えると、そう思えてくるらしい。

この揮毫は653年(永徽4)の10月と12月と記されている。そうだとすれば、揮毫の3年前、褚遂良は高宗即位の初年に一度高宗によって左遷されている。2年後には、武昭儀(後の則天武后)の立后に反対して、長沙、桂林、ベトナムに左遷されている。そして5年後に、ベトナムで63歳で亡くなっていることになる。

「雁塔聖教序」から、高宗との関係やその後の褚遂良の命運がかすかに感じとれるような気がする、と石川氏は記している。むろん十分な用意もなく、作者と書を結びつけることは避けねばならないと断わりつつも、書の筆蝕には、「大唐三蔵聖教之序」において慎み深くあり、「大唐三蔵聖教序記」においては慎みと緊張を欠いているという。

石碑をいわば紙と化してしまった「雁塔聖教序」からは、まざまざとその微細な筆蝕が甦る。このことは、筆蝕の刻蝕に対する、また紙の石に対する完全勝利を意味すると同時に、書の筆蝕の成熟、つまり書体(スタイル)の成立を物語っているといい、石川氏の持論を述べている。

最後に、石川氏は、この「大唐三蔵聖教序記」の慎みのない書きぶりについて、書史上の問題に関して、触れている。

それは、次にくる顔真卿や懐素の書の成立にもつながる書字の場たる「臨場」の書の成立を指摘できるとする。「大唐三蔵聖教之序」の連続階調の美学は、今まさに書き進んでいる場にのり、その場に生じる力が書を造形することを可能にしたという。「九成宮醴泉銘」のように、一字を見れば他の字の書きぶりがおおよそ想像されるのではなく、「大唐三蔵聖教之序」によってひとつの文字が今まさに書かれている現場――臨場からくる力によって、さまざまに姿を変える可能性を獲得した。

そして「大唐三蔵聖教序記」によってそれを実践し、やがて来る狂草と宋代の「意」の書の嚆矢としての位置を占めている、と石川氏は捉えている。つまり「大唐三蔵聖教序記」において、書史上はじめて真の意味の書き手とスタイルが誕生したというのである。

(石川、1996年、182頁)

二王の典型と褚遂良

欧・虞・褚・薛の四人の書を年代的にならべてみると、そこには明らかに歴史的な変化の跡が窺われる。それを端的にいうと、結局二王の典型の動揺という現象にほかならない。

古人はこの完成せられた褚遂良の書を評して、王羲之の媚趣を得たものといっているが、智永や虞世南の書に較べるとよほど変化している。その変化している点は、褚遂良の書には著しく隷法の加わっていることである。だいたい王羲之は篆隷の法を拒否して、新しく芸術的な書を創造することに成功したが、褚遂良の書にはその王羲之の拒否した隷法が多分に取り入れられているのである。

もっとも、この隷法を取り入れることは、すでに欧陽詢の試みたところで、褚遂良はそれを学んだに過ぎないものであるが、その意味においては、実は欧陽詢は王羲之の厳格な正統ではなく、王羲之の七世の孫である隋の智永に学んだ虞世南こそ、王羲之の嫡伝であったといいうるのである。褚遂良の書の完成はいわば二王の典型の動揺であったという。

二王の典型の次第に動揺してゆく相(すがた)は、また初唐諸帝の書によっても窺われる。二王の典型はその本山ともいうべき唐王朝の宮廷においても、次第に崩れつつあったことがわかるのであるが、しかし何といっても数百年来つづいてきた強靭な貴族社会を基盤として栄えた二王の典型がそう簡単に亡びゆくことはなかった。

以上、二王の典型の次第に崩れゆく推移の概略を述べたが、しかしそれが玄宗の開元時代になると、革新派が抬頭してきた。

中国の書道史が、二王の典型と、それに反抗する書と、その両派の消長起伏によって形成せられてゆくことは、この書道史において、しばしば説き及んだところである。この事情を知るのに、この時代の書は一つの大きな関鍵を提供してくれる。その意味において、この時代の書は中国書道史上重要な意義をもっている。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます