(2023年3月18日投稿)

【はじめに】

今回も、引き続き、石川九楊氏の次の著作を紹介してみたい。

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

今回は、本論の次の各章の内容である。

●第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

●第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

●第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

●第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

ただし、執筆項目は、私の関心のあるテーマについて記してある。

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

〇石川九楊『中国書史』京都大学出版会、1996年

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

総論

序章 書的表出の美的構造――筆蝕の美学

一、書は逆数なり――書とはどういう芸術か

二、筆蝕を読み解く――書史とは何か

第1章 書史の前提――文字の時代(書的表出の史的構造(一))

一、甲骨文――天からの文字

二、殷周金文――言葉への回路

三、列国正書体金文――天への文字

四、篆書――初代政治文字

五、隷書――地の文字、文明の文字

第2章 書史の原像――筆触から筆蝕へ(書的表出の史的構造(二))

一、草書――地の果ての文字

二、六朝石刻楷書――草書体の正体化戦術

三、初唐代楷書――筆蝕という典型の確立

四、雑体書――閉塞下での畸型

五、狂草――筆蝕は発狂する

六、顔真卿――楷書という名の草書

七、蘇軾――隠れ古法主義者

八、黄庭堅――三折法草書の成立

第3章 書史の展開――筆蝕の新地平(書的表出の史的構造(三))

一、祝允明・徐渭――角度の深化

二、明末連綿体――立ち上がる角度世界

三、朱耷・金農――無限折法の成立

四、鄧石如・趙之謙――党派の成立

五、まとめ――擬古的結語

本論

第1章 天がもたらす造形――甲骨文の世界

第2章 列国の国家正書体創出運動――正書体金文論

第3章 象徴性の喪失と字画の誕生――金文・篆書論

第4章 波磔、内なる筆触の発見――隷書論

第5章 石への挑戦――「簡隷」と「八分」

第6章 紙の出現で、書はどう変わったのか――<刻蝕>と<筆蝕>

第7章 書の750年――王羲之の時代、「喪乱帖」から「李白憶旧遊詩巻」まで

第8章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(前編)

第9章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(中編)

第10章 双頭の怪獣――王羲之の「蘭亭叙」(後編)

第11章 アルカイックであるということ――王羲之「十七帖」考

第12章 刻字の虚像――「龍門造像記」

第13章 碑碣拓本の美学――鄭道昭の魅力について

第14章 やはり、風蝕の美――鄭道昭「鄭羲下碑」

第15章 紙文字の麗姿――智永「真草千字文」

第16章 二折法と三折法の皮膜――虞世南「孔子廟堂碑」

第17章 尖塔をそびえ立たせて――欧陽詢「九成宮醴泉銘」

第18章 <紙碑>――褚遂良「雁塔聖教序」

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

第23章 口語体楷書の誕生――顔真卿「多宝塔碑」

第24章 <無力>と<強力>の間――蘇軾「黄州寒食詩巻」

第25章 書の革命――黄庭堅「松風閣詩巻」

第26章 粘土のような世界を掘り進む――黄庭堅「李白憶旧遊詩巻」

第27章 過剰なる「角度」――米芾「蜀素帖」

第28章 紙・筆・墨の自立という野望――宋徽宗「夏日詩」

第29章 仮面の書――趙孟頫「仇鍔墓碑銘稿」

第30章 「角度筆蝕」の成立――祝允明「大字赤壁賦」

第31章 夢追いの書――文徴明「行書詩巻」

第32章 書という戦場――徐渭「美人解詞」

第33章 レトリックが露岩――董其昌「行草書巻」

第34章 自己求心の書――張瑞図「飲中八仙歌」

第35章 媚態の書――王鐸「行書五律五首巻」

第36章 無限折法の兆候―朱耷「臨河叙」

第37章 刀を呑み込んだ筆――金農「横披題昔邪之廬壁上」

第38章 身構える書――鄭燮「懐素自叙帖」

第39章 貴族の毬つき歌――劉墉「裴行検佚事」

第40章 方寸の紙――鄧石如「篆書白氏草堂記六屏」

第41章 のびやかな碑学派の秘密――何紹基「行草山谷題跋語四屏」

第42章 碑学の終焉――趙之謙「氾勝之書」

第43章 現代篆刻の表出

第44章 境界の越境――呉昌碩の表現

第45章 斬り裂く鮮やかさ――斉白石の表現

結論

第1章 中国史の時代区分への一考察

第2章 日本書史小論――傾度(かたむき)の美学

第3章 二重言語国家・日本――日本語の精神構造への一考察

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

・唐太宗の「晋祠銘」

〇第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

・孫過庭の「書譜」

・「海鼠書譜」

〇第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

・王羲之と張旭の草書の相違

・何が狂草を必然化したか

〇第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

・石川九楊氏の「自叙帖」の理解の仕方

第19章 毛筆頌歌――唐太宗「晋祠銘」「温泉銘」

唐太宗の「晋祠銘」

唐太宗皇帝は、欧陽詢、虞世南、褚遂良を従え、王羲之の書を熱愛し、「蘭亭叙」を自らの墓に殉葬させたと伝えられる。

その唐太宗の代表作が、書史上初の行草書の碑と言われる「晋祠銘」(646)である。

(この「晋祠銘」の書史上の最大の意味は、この書が行草体による、はじめての碑であるという点にあるとされる)

石碑に文を残すとなれば、現在でも楷書体でと多くの人が考えるであろう。中国漢代に石碑というのは、正書体としての隷書が貼りつくべきであるとされた。そして唐代では、その正書体の場を、草書体が姿を変えて楷書体と化して完璧に奪い取った象徴が、欧陽詢の「九成宮醴泉銘」(632年)である。

その後14年、646年に書史上初の行草体が楷書体に姿を変えることなく、行草体という、当時の共通感覚から言えば、目を疑うような、あられのない姿が、正なる場に貼りついたと石川氏は捉えている。

このことは、肉筆行草体が、隷書体を貶しめ、肉筆行草体が正書体に他ならないことを宣言する必要があったことを意味するという。

「九成宮醴泉銘」は確かに「楷法の極則」であるが、その直線的な字画の中に、ごくわずかの刻蝕つまり石への自己規制と遠慮が忍び込んでいるようだ。その自己規制と遠慮とを払拭するためには、一度は、石碑=石は紙にすぎない、何ら遠慮はいらないという一大宣言が必要だった。つまり、石と鑿と刻蝕と隷書を一度は虚仮(こけ)にする必要があった。

この正なる場の意味の転換は、欧陽詢や虞世南、褚遂良という高級官僚の手によっては不可能であり、ひとり太宗皇帝自らが、手を下すしかなかったという。

唐太宗は「晋祠銘」によって「石は紙にすぎぬ」「楷・行・草」の紙体こそが正書体であると、自ら断を下した。そして、「晋祠銘」(646年)の7年後に褚遂良の「雁塔聖教序」という趣の、たおやかな反りをもつ筆蝕の碑が生まれた理由が解けるとする。

「晋祠銘」の14年前の「九成宮醴泉銘」は、石・鑿・刻蝕に対していくぶんか遠慮と気づかいがあり、「晋祠銘」の7年後の「雁塔聖教序」からは、それらへの遠慮と気づかいがすっかり失せ、伸び伸びと筆蝕を曝している。おそらく、その場面転換を太宗の「晋祠銘」(646年)と「温泉銘」(648年)が演出したと位置づけている。

紙・筆・墨文字の象徴は王羲之である。

唐太宗がたいそう王羲之の書に執心して、その書の収集に努め、座右に置き、習い、双鉤塡墨による複製をつくらせ、周囲に配ったと言われる。

ただ、その王羲之偏愛は、太宗皇帝の単なる個人的趣味の問題であるようには、石川氏は思えないという。むしろ紙の象徴としての王羲之の神格化が、石と紙との争闘史の最終局面で必然的に出現したと考えている。

(より正確に言えば、そのような背景の中での太宗の王羲之の書の整理という作業が、「紙碑」の時代を鮮明にしたという)

いずれにしても、唐太宗の書が王羲之の書を基盤に成立していることは間違いがない。

黄庭堅や米芾ら王羲之書法から完全に脱した宋代の行草書と較べてみると、「晋祠銘」や唐太宗筆と伝えられる「温泉銘」は、いずれも王羲之筆と伝えられる書に似たたたずまいをもっている。

一方で王羲之を抱え込みながら、他方では新法・三折法が下敷きに転じているという意味で、唐太宗の「温泉銘」は最後の王羲之の書であると言う。

むろんこの後、孫過庭の「書譜」や米芾の王羲之風の草書など、書の歴史はしばしば王羲之に仮托(ママ)される二折法・古法の姿を見せてくれる。

それは米芾が他方で、黄庭堅とともに、王羲之をまったく想像させない行書の型を生み出したように、あくまで時代に根拠のない古法憧憬や、あるいは孫過庭のように古法夢追いの反動の書として歴史上の悪戯(たわむれ)のごとく現れるという。一方で、王羲之を思慕しつつも、もうどう書いても王羲之にはなりえないという、唐太宗の最後の王羲之的な書とは異なっている。

唐太宗の姿=言葉とのつながりを解くのは、筆蝕ではなく、その構成に認められ、それは「垂線の優位」ということになるとする。

「晋祠銘」に共通する最大の特徴のある箇所は、「巖」「濱」「序」「屢」字の左はらい画が斜めに描かれず、垂直気味に垂れる箇所である、と石川氏はみる。

そして「温泉銘」の文字で長体文字がしばしば現れ、それが基調をなしているのは、垂直の動きのアクセントが水平の動きを上回る。つまり、太宗の書の背景には、垂線=重力線が描かれていることが見えてくる。

基本的に王羲之を典型(モデル)とし、王羲之風の造形を300年近く超えられなかったのは、水平と垂直運動の力が均衡を保っていたからである、と石川氏は理解している。

それを唐太宗は、垂直力を優位に書字することによって、「上密下疎体」あるいは「序」字のような「垂直体」を生み、その呪縛を解き、文字形を開き、この後の文字形が垂線をめぐる争闘として多様に展開されていくきっかけをつくったと考えている。

つまり唐太宗の「晋祠銘」「温泉銘」をもって、王羲之的呪縛は解き放たれた。

「温泉銘」の背後に、欧陽詢や褚遂良との共闘の姿があり、王羲之(アルカイック)書法=古法が完全に終焉した姿があると捉えている。

王羲之の呪縛から解き放たれて、書が一段と面白くなるような予兆があり、孫過庭の「書譜」のようにその「新法」に対して挑戦を挑むであろう「古法」の姿も垣間見えると解説している。

(石川、1996年、183頁~189頁)

第20章 巨大なる反動――孫過庭「書譜」

孫過庭の「書譜」

いわば王羲之書法の集大成とも言うべき「書譜」が687年に生まれるのは、場(時空)違いに思われる、と石川氏はいう。

すでに欧陽詢の「九成宮醴泉銘」(632年)、虞世南の「孔子廟堂碑」(630年?)、褚遂良の「雁塔聖教序」(653年)などによって、三折法が完璧に体系的に成立した後である。のみならず、王羲之の書を溺愛した唐の太宗の「晋祠銘」(646年)、「温泉銘」(648年)よりもさらに後の時代に生まれている(草書とは呼べぬかもしれないが、太宗のこれらの書の中の草書の文字に三折法を確認できる)。

それなのに、なぜ二折法「書譜」がこの時代に生まれたのか。それを解くために「書譜」本文に目を止めてみよう、と石川氏はいう。

「書譜」本文に目を止めてみると、初唐代の書論の常であるとは言うものの、それにしても、「書譜」の本文は王羲之の書に対し、あまりに篤い信仰告白の書である。鐘繇、張芝、王羲之、王献之の個人の書を品評しているが、実のところは王羲之の書がいかにすぐれているかを讃美しているばかりである。

「書譜」文中にあるように、「但右軍之書、代多称習、良可據爲宗匠、取立指帰、豈唯会古通今、亦乃情深調合、致使摹搨日広、研習歳滋、先後著名、多従散落、歴代孤殆、非其効歟」(ただ王羲之の書だけが世の多くの人にたたえられ学習されている。王羲之ならこれを宗匠とし、目標としてよい。それは、単に現在にも通じる古法であるからということだけではなくて、書の情は深く、書の調べは見事なものであるからである。それゆえ、日々広く摹搨され、年々研鑽し習う人が増えている。書の歴史には有名な人もあったが、その多くは散(つい)えてしまった、ただひとり王羲之だけが残っているのはそのためだ)」と考え、また「察之者尚精、擬之者貴似(書を学ぶには精緻であるべきであり、その書になぞらえるには、とにかく似ていなければならない)」という学習を文字通り実践したのである。その研鑽を通じて、孫過庭ははっきりと王羲之書に潜む二折法の構造を卓抜した水準で抽出し、再現した、と石川氏は理解している。

王羲之の書を考える時、「書譜」を通した彼方に王羲之の書を見ていると言っていいほど、我々は「書譜」の恩恵を受けている。おかしな言い方だが、「書譜」は王羲之以上に王羲之的であるとも言える、と石川氏は表現している。さしたる官位もなかったと言われる孫過庭が、政治の国・中国において、また東アジア漢字文化圏全域にその名が残るのは、一帖の「書譜」つまり二折法の書を残したがゆえのことである。

しかし、なぜ三折法が確立し、あと数十年で三折法をさらに前に進めようとする張旭、顔真卿、懐素等の三折法の寵児達の新しい試みが始まろうという時代に、二折法の「書譜」が出現したのかという問題については考え込まねばならない。

孫過庭は「古不乖時、今不同弊(古にして時にそむかず、今にして弊を同じうせず)とは書くものの、「去之滋永、斯道逾微(これを去ることますます永く、この道いよいよ微[おとろ]う)という状況確認のもと、その時代克服の道を王羲之の古法復古にかけた、と石川氏は捉える。

孫過庭は今の弊を言う。その弊と見なされたものの中に、おそらく張旭や顔真卿や懐素の書を出現させる芽はひそかに育ちつつあったはずだ。孫過庭は結果的にそこに目を閉ざすことになり、歴史の上ではいわば反動の役を演じざるをえなかった。それはなぜか。

孫過庭の王羲之評価は徹底したものではあったが、それは中田勇次郎氏が明らかにしているように、六朝時代以来の書論(さらには古くからの伝誦)をはみ出てはおらず、新しい視点から書論をうち立てることによって歴史を組み替え、新しい歴史を出現させようとしたものではなかったからである、と石川氏は説明している。

おそらく、王羲之を溺愛した太宗皇帝すら三折法の行草書を残しているように、歴史は王羲之をまつりあげつつ、その内実を掘り崩し、形骸化し、新しい書の時代を招来する過程にあった。そこを見抜けず、唐代の詩人・陳子昻の表現を借りれば、いわば反動の「忠信」「仁義」を生きた。孫過庭がもし数十年前に生まれていれば、おそらくは智永以上の仕事ができたかもしれない、と石川氏は惜しくさえ思っている。「周回遅れ」の感があるという。

いわば孫過庭の必死の抵抗にもかかわらず、新法・三折法は草書の中にも逆流していく。歴史の流れはすでに古法時代を終え、間もなく張旭、顔真卿、懐素等の狂草の時代が始まる。しかし逆に言えば、孫過庭が王羲之の書を卓抜した水準で抽象し、総括し、輪郭を明瞭にしたがゆえに、新法・三折法に基づく狂草体が明瞭な姿で出現したともいえるとする。

それにしても、二折法・王羲之書法の書史上の意味は重い。書史はまた毛筆書法たる二折法と、鑿に発する三折法の争闘史の一面をもち、前者の象徴として王羲之、後者の象徴として顔真卿が存在する。それゆえ、二人の名だけは記憶されているのである。

その意味において、孫過庭の「書譜」は単なる「老人の歎き」ではなかった。「古老」による書史の、反動的ではあるがまた巨大な総括であった。「巨大なる反動」――それが孫過庭の「書譜」のもつ意味のすべてであろう、と石川氏は捉えている。

「書譜」(687年)は二折法的書字戦略に従って書かれたもので、王羲之の書に似ている。さらには約90年後の三折法に従った懐素の「自叙帖」(777年)と全く異なった姿を見せる。

そして張旭や懐素のいわゆる「狂草」は「書譜」とは異なり三折法に従って書かれたがゆえに、次々と連続する連綿も可能になったと説く。つまり王羲之書法とは古法である二折法を基盤とする書法であり、新法とはもともと二折法で誕生した草書を、初唐代楷書で完璧に獲得した三折法に従って書く書法である。王羲之の書法とは「二折法」の比喩であり、新法とは「三折法」の別名である。この点を認識しないで、「古法」とか「新法」とか言い、それを執筆法や用筆法、運筆法で説明し、また情緒的な修辞を与えてみても、いつまでも書の歴史の秘密の中には分け入っていくことはできない、と石川氏は主張している。

(石川、1996年、195頁~196頁)

「海鼠書譜」

孫過庭の「書譜」というものは、なかなかよいものである、と石川氏は評している。ふくよかな筆蝕が見ていて、なかなか気持ちがよい。台湾の故宮博物館の土産で、「書譜」の冒頭部を刷り込んだ絹のハンカチを、自宅の茶の間の壁にピンで止めてあるという。

書を見馴れた人には、「書譜」はごく自然である。しかし、現在の一般的な書字の水準から見れば、「書譜」はきわめて異様な書であると感じるようだ。

たとえば、「亦」字(第35行)の第二筆は、「スー」と横に引いただけのような凸レンズのような、あるいは蛭のような書きぶりが、そうである。石川氏のいう「一折法」(正確には、一・五折法らしい)である。一般には、「トン・スー・トン」の三折法を基盤に書字を読み取るには、少々理解不能のところである。

書をする者は、三折法の下層に「トン・スー」や「スー・トン」の二折法、さらにその原点としての「スー」の一折法の存在を知り、その深みから、書(筆蝕)を読み取っている。

ところが、一般には、三折法の深みに眠る二折法や一折法の存在には目を届かせることがないため、この「海鼠(なまこ)」か「蛭」のような字画の多出する「書」を奇異に感じる。ここで比喩として使った「海鼠」「蛭」の言葉の中に、よく言えば、実にのんびり、おっとり、ゆったりとした、未分化な、悪く言えば、見馴れぬゆえにいささか気味悪くもある、単純で淡白だがいささか含みのある筆蝕の特徴が盛り込まれているそうだ。

ただ、この「亦」字の草書体の第二筆の見どころは、その「海鼠」や「蛭」状の形状自体にあるのではなく、筆蝕上の「ひねり」=「跛行」にこそある、と石川氏は主張している。

押さえることによって、深度と速度の中間としての「ひねり」を造形してみせるところにある。

「書譜」の特徴は、その隠された筆蝕上の「ひねり」の豊穣にあるとみる。

その「海鼠状」「蛭状」の字画には、書き出しの10行以内にも、「之」の最終筆(第3行)、「観」の最終画(第5行)、「或」の「戈」の第二画部(第7行)、「熟」の最終筆(第8行)、「假」字の第一筆(第9行)、「人」の第二筆(第9行)、「謝」字の第一筆(第10行)などが挙げられる。

このいわば、一折法、ないし一・五折法において、ひねりの部分がさらに強く入り起筆が生じると、「二折法」になる。起筆を「トン」と押さえて、ひねりながら、「スー」と抜く。この「トン・スー」式二折法の姿は、「者」字の第一筆(第1行)など多数見つかる。

この「トン・スー」は単体だけでなく、繰り返しでも現れる。「者」字の第三、四筆間(第1行)はその代表例である。

このように、「書譜」の書の筆蝕の基調が、二折法戦略で書かれている、と石川氏は解説している。

一折法をもとより交ぜながら二折法戦略で書かれているところに、「書譜」ののんびりとしたよさがあるという。そこに、文字相互があまりつながらずに、ほぼ単体で書き進められる理由があり、またその姿にこそ、いわゆる「王羲之書法」つまり「古法」に言われるものにほかならないとする。そして二折法のもとでは、我々が考えるような字画連続や連綿は基本的に発生しないということになる。

(石川、1996年、190頁~193頁)

第21章 文体=書体の嚆矢――張旭「古詩四帖」

王羲之と張旭の草書の相違

張旭や懐素の草書は「狂草」と呼ばれる。狂草と言っても、現在の我々からすれば、いささか「狂」という言葉が似合わないほどだが、たとえば唐太宗の「温泉銘」や孫過庭の「書譜」と較べてみれば、その「狂」の意味は解けると石川氏はいう。

張旭は生卒年不明で、その書の全体像は明らかでないが、今、仮に伝えられる「肚痛帖」「戯鴻堂帖」「古詩四帖」「自言帖」(714年)を張旭筆という前提に立った時、「肚痛帖」「戯鴻堂帖」から考えれば、王羲之=古法性を温存した書と見なされ、「古詩四帖」「自言帖」寄りで考えれば、明らかに王羲之を脱した新法派の書ということになる、と石川氏はみている。

たとえば、王羲之の草書と張旭の「古詩四帖」とを分ける見かけ上の最大の点(ポイント)は文字の連続であるという。大まかに言って、王羲之の草書においては、たいていが二字、多くて三字、しかも三字連続の例はごく少ない(ただし、王羲之の子王献之の「中秋帖」には四字連続が認められるが、この場合は「不復不得」という語的につながりやすい場所でもある)。王派とも言うべき孫過庭が「書譜」で単体の草書を並べたように、草書と言っても字画がつながる方が稀である。これは単音節孤立語たる中国語書字が基本的に一字を単位とする「分かち書き」を基本とし、草書体といえども、その「分かち書き」を破ることは困難であるという、書字上の基本原理があり、それを裏切ることはできないからである、と石川氏は説明している。

他方、日本語表記は、「漢字+仮名」表記であり、仮名文字はいくつかの文字が連合することによって、はじめて語を形成するから、連綿による連続は不可避の書字法であり、日常的に馴染んでいるため、中国語における連綿連続体がきわめて異常な書字法であることには気づかないことが多いという。このように石川氏は中国語と日本語の特質に由来する書字法の相違点について指摘している。

それでは何ゆえ「分かち書き」の鉄則を破って文字は連続したのだろうかという疑問がわく。王羲之の書の中での連続箇所を石川氏は抽出している。

・「姨母帖」では「奈何(いかんせん)」

・「喪乱帖」では「痛貫、奈何、奈何、深奈何、奈何、不知(知らず)、何言(何をか言わん)、頓首、頓首」

・「二謝帖」では「羲之女、再拝、想邵、患者」

・「得示帖」では「知足下、吾亦劣、日出、乃行(すなわち行かん)、不欲(欲せず)、羲之頓首」

・「哀禍帖」では「不能自(自ら……あたわず)、奈何奈、省慰」

・「憂懸帖」では「不能(あたわず)」

・「寒切帖」では「羲之報」

・「遠宦帖」では「省別、数問、救命」

・「奉橘帖」では「諸人」

・「初月帖」では「初月、之報、近欲(近ごろ……欲す)、遣此、無人、遣信(信を遣わす)、去月、雖遠(遠しといえども)、為慰(慰となす)、過囑、不吾、殊劣(ことに劣)、(羲)之報」

そして、王羲之書から抽出した次のような連綿連続例を図版として掲げ、助辞を伴う場などに限られているという。

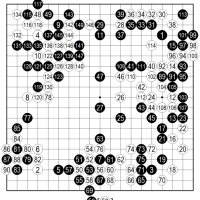

1奈何(「姨母帖」)、2痛貫(「喪乱帖」)、3奈何(「喪乱帖」)、4奈何(「喪乱帖」)、5深奈何(「喪乱帖」)、6奈何(「喪乱帖」)、7不知(「喪乱帖」)、8何言(「喪乱帖」)、9頓首(「喪乱帖」)、10頓首(「喪乱帖」)、11羲之女(「二謝帖」)、12再拝(「二謝帖」)、13想邵(「二謝帖」、14患者(「二謝帖」)、15知足下(「得示帖」)、16吾亦劣(「得示帖」)、17日出(「得示帖」)、18乃行(「得示帖」)、19不欲(「得示帖」)、20羲之頓首(「得示帖」)、

21不能自(「哀禍帖」)、22奈何奈(「哀禍帖」)、23省慰(「哀禍帖」)、24不能(「憂懸帖」)、25羲之報(「寒切帖」)、26省別(「遠宦帖」)、27数問(「遠宦帖」)、28救命(「遠宦帖」)、29諸人(「奉橘帖」)、30初月(「初月帖」)、31之報(「初月帖」)、32近欲(「初月帖」)、33遣此(「初月帖」)、34無人(「初月帖」)、35遣信(「初月帖」)、36去月(「初月帖」)、37雖遠(「初月帖」)、38為慰(「初月帖」)、39過囑(「初月帖」)、40不吾(「初月帖」)、41殊劣(「初月帖」)、42之報(「初月帖」)

このように「奈何(いかんせん)」とか「不知(知らず)」など、いわゆる実字を伴わねば語を形成しない助辞を伴う場合や、「頓首」や「羲之」そのほか文字相互の結合性が格段に強い場合にのみ連綿する。

その意味では王羲之の時代には文字はつながっているけれども、実際的にはいわば言葉の独立性に襲いかかるような形での連綿連続はなく、言葉が書きつけられていたにすぎず、連綿連続は存在しなかったと言っていいとする。

一方、張旭の「古詩四帖」では一行の全文字がつながったり、あるいはつながろうとしている例は多い。むしろ王羲之とは逆に、書き出しから書き終わりまでほんとうはつながるように書かれ、言葉上どうしても切れざるをえないところだけが切れている。すなわち、つながらざるをえないところだけがつながった王羲之の書と、いわば最初から最後までつながることを基調とした張旭の「古詩四帖」は、すでに前提が転倒しており、もはや両者は書史上の次元を違えている、と石川氏は捉えている。たとえば、五言古詩で、張旭は「北闕臨丹水」を一行につなげて書いているが、王羲之なら「北・闕・臨・丹・水」か、せいぜい「北・闕・臨丹・水」と書くはずであるという。

(石川、1996年、197頁~200頁)

何が狂草を必然化したか

第21章を終えるにあたり、「何が文字をつながらせる必然を生んだか」という問題について、石川氏は言及している。

それは、書史的には、褚遂良の「紙碑」の誕生によって、書が全き意味において、紙の時代に入ったからであると考えている。

王羲之から初唐代まで、正書体が石=鑿文字である間は、紙=筆文字たる草書体はいくぶんか、石文字的断絶体(刻蝕的)によって、その飛躍を抑制されてきた。

その紙文字が「紙碑」の誕生によって、正書体の位置を獲得するや、紙文字の本性たる連続体(筆蝕的)へ向けてと解放されたと説明している。

そして、その一気の連続を可能にしたのは、唐玄宗治下あるいは則天武后時代に始まり、安史の乱に象徴される唐朝の滅亡に向かっての時代相、すなわち張旭、懐素、顔真卿等の時代の一大動揺である。

時代=対象の動揺は、否応なく、自己と対象との距離と、対象に働きかける角度とを発生させたようだ。動揺する対象である時代を逃すまいとして、垂直に打ち込み(起筆し)、逃すまいとして、不断の筆蝕的圧を要求して、いわば棒状の「折釵股」を誕生させる。また、加圧する力以上の対象=時代の激動は、距離と角度をさまざまに動揺させ、字画の肥痩、文字の大小という振幅の大きな書を誕生させた、と石川氏は考えている。

ところで、張旭や顔真卿は、唐代を代表する詩人の杜甫と李白と同世代である。ということは、杜甫や李白の詩は書に喩えれば、狂草体であったということを意味する。それらは「古詩四帖」のような、いわば発狂した、狂気の新法詩であったとみる。

(李白や杜甫の詩を初唐代楷書のように典型的なものと解するのは、その詩の読み解き方を間違えているようだ。狂気の新法詩という観点からいわゆる唐詩を読み変えれば、従来とは異なった唐詩解釈が成立するだろうという)

唐玄宗時代は、「開元の治」と呼称され、安定を見たかのごとくである。しかし、この「古詩四帖」が開元治下の作であることを思う時、それは唐太宗の死後、一気に下り坂、新しい時代へ突き進む中での治政にすぎず、唐太宗時代の「貞観の治」とは様相を一変している。

李白や杜甫の詩は狂草と同じく、対象への距離と角度、つまりスタイルの成立を意味すると石川氏は捉える。

その実姿は狂草のように、表現上の肥痩と大小と連続とを歴史上はじめて示し、かつ極点を示している。そしてその理由は、太宗皇帝の死を分水嶺とする歴史的大転換に起因すると考えている。

(もっとも、時代の動揺の大きさとは、戦乱の長さ、規模の問題ではなく、歴史的、時代的な、精神的、文化的な動揺の問題なのであると断っている)

(石川、1996年、204頁)

第22章 歓喜の大合唱・大合奏――懐素「自叙帖」

石川九楊氏の「自叙帖」の理解の仕方

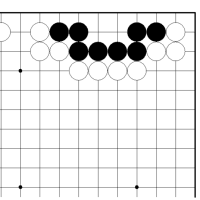

中国唐代・懐素の「自叙帖」(777年)は劇的性格を秘めた畏るべき書であると石川氏は理解している。「自叙帖」の筆蝕を丁寧に辿っていくと、ひとつの交響曲が鳴り響いてくるという。懐素の「自叙帖」が何よりすごいのは、冒頭の書き出しから最後の一行まで、交響曲のような、昻揚、抑制、そしてまた昻揚を繰り返しながら進行し、ついには局面の大転換に至るという畏るべき構成をもっているとする。いわば西洋古典(クラシック)音楽のような規模で現れる書は、懐素の「自叙帖」を嚆矢とする。

「自叙帖」は第一楽章<暗示>、第二楽章<昻揚>、第三楽章<雌伏>、第四楽章<予兆>、第五楽章<開始>、第六楽章<狂乱>に終わる一大交響曲を形づくっているという。各楽章は、「自叙帖」の次の行数に対応するものとされる。すなわち、第一楽章は第1行から第25行まで、第二楽章は第26行から第43行まで、第三楽章は第44行から第60行まで、第四楽章は第行61から第95行まで、第五楽章は第96行から第104行まで、第六楽章は第105行から第126行までである。

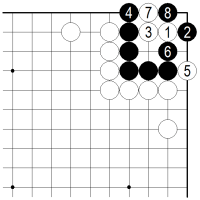

例えば、第61行から第95行までの第四楽章<予兆>では、次第にせり上げていき、第86行「顚」、そして驚くべき大きな転調を伴う第90行「來」字の出現に至り、第92行「戴」と第95行「飜」はその余韻である、と石川氏は説明している。そして第96行から第104行までの第五楽章<開始>では、文字は来るべき終章のエネルギーを蓄積するかのように折り畳まれ、圧縮されて、それほど拡大されないが、筆蝕は終章と共通に蛇行的狂乱連続を見せる。そして第105行から最終第126行までの第六楽章破壊的<狂乱>では、第五楽章で圧縮したエネルギーを一気に解放して、第105行の巨大な「戴公」が生まれる。以下、第108行「及」、第109行「目愚劣」、第115行「來」、第117行「辭」、第118行「激切」、第119行「奥」の第一筆の極限の筆蝕を経て、第120行「固非」、第121行「蕩(薄?)」、第122行「敢當」を経て、収束に向かうという。

そしてこの第六楽章について、西洋の交響曲に喩えて、次のように表現している。第六楽章、第105行の「戴公」から、弦楽器も管楽器も打楽器も男声も女声もすべてが合流して一大フォルテシモの<狂乱>へと段階(ステージ)が転換する。そして「奥」字第一筆で、大シンバル音が打ち鳴らされ、絶頂に達する。そして最終の小さくねじ込まれるような筆蝕の「日」字ですべての大合唱と大合奏の音は一瞬に消え(その丸い姿通り「句点」である)、あとは余韻だけが残ると、懐素の「自叙帖」を喩えている。そして、「自叙帖」から甦る劇的性格を示すために、一文字ずつ縦・横の寸法を測り、一字ずつの落差と展開を石川氏はグラフ化・作図している。

「自叙帖」のこの交響曲は、書(筆蝕と構成)を読む手続きさえふめば誰にでも読むことができるという。ただ「書を読む」とは文章を読むのとは違って、書字、筆蝕、構成の全過程をていねいに読むことが必要である。

「自叙帖」というのは、懐素が自らの書に対する誉め言葉を集めて書いたもの、いわば讃辞詞華集であるともいえる。書というのは、漠然と考えられているように、文字を書く美術ではなく、言葉を書く(筆蝕する)ところに生まれる言葉の物語、文学である。その事実を懐素の「自叙帖」ははっきりと証している。書という文学的出来事は確実に存在し、懐素の書は書史上その前人未踏の位置に到達している。「自叙帖」が真に意味するのは、単なる懐素の書への評語の集積ではなく、古法(二折法)を全面的に克服し、新法(三折法)に突入したことへの歓喜に満ちた、勝利宣言である、と石川氏はみている。筆蝕と構成に込められた終盤へ向けての驚異的な盛り上がりと、位相の転換が「自叙帖」という文学の真のありかを証しており、その姿は外部から文字の大きさの変化をながめるだけでも確認できるという。

ところで、懐素の「自叙帖」の全体を貫く展開は、冒頭第7行と第8行、すなわち「笈杖錫西遊上/國謁見當代名公」の中に描かれているとみて、その起筆の筆蝕状態を対位的な二種類の筆蝕①尖筆=角度筆蝕、②突筆=垂直筆蝕に分類されるとする。「尖」と「突」との筆蝕の対位法を、順接と増幅と逆接の構図が接続し、そしてこれらを臨場と拡張意志という「角度」が射影し、現実化することが、「自叙帖」から読みとれる書の世界であるという。

さて、懐素の草書は狂草とよばれ、古法とか王羲之書法と呼ばれる書からはみ出した新しい草書であるということは、たいていの書史に記されているが、従来の論では、古法とか王羲之書法とか呼ばれるものの実際の姿は明らかではない、と石川氏は批判している。書跡を見馴れた人なら、王羲之の手紙(尺牘)や孫過庭の「書譜」、智永の「千字文」などと懐素の「自叙帖」との間に同じ草書であっても、大きな落差が感じ取れるが、その違いにひそむ表現の意味はいったい何なのか、と石川氏は問題を提起している。

書字においては、書字の臨場が変革の原動力であり、「臨場の勝利」が書字変革の第二のつまり十分条件である。懐素の「自叙帖」には、書かれることがなければ、懐素自身思いもつかなかったであろう「臨場の勝利」とでも呼ぶべき表現が生まれている、と石川氏は理解している。垂直書法と角度書法の対位法を手に入れた「自叙帖」には、書字の臨場での筆蝕上の韻を踏む構成という形での歴史的書字法(古法・王羲之書法)からの脱却の姿が書かれている。

例えば、それは冒頭いきなり「懐素」の文字に現れると石川氏はみている。「素」字の第二筆終筆部から第四筆へ至る、円のように描かれる第三筆の運筆筆蝕は、本来、下から発して上方へ第三筆(横筆)を描くはずである。少なくとも王羲之や孫過庭や智永においては、表面的には円のような回転形に見えようとも、あくまで第三筆たる横画を書く意識が字画から読みとれる。

ところが「自叙帖」においては、横画を描こうとする意識が形状に定着することなく、回転している臨場の「筆蝕のさわり」の中に溶けてしまっているという(回転する筆蝕の中に書字の歴史的規範は溶解してしまっている)。規範に従うことよりも、書字の現場=臨場へのノリが優位性をもって立ち現れる例であると石川氏はみなしている。臨場の優位と勝利は「自叙帖」全篇を貫く。

「自叙帖」は伝統的な書字法にもたれかかるよりも、臨場がもたらす、蛇行、右回転、左回転、ジグザグ、左右反復、上下反復などさまざまな書字筆蝕にのり、また離反する過程を組み合わせ、統合して、新しい草書を創り上げた。例えば、書字の臨場の代表は蛇行ないし回転運筆であるといい、蛇行の代表的箇所として、第21行「詩故叙之曰」、第24行「霊豁」、第116行「界酔裏得真如」を挙げ、また回転の代表例として、第94行「師勢轉奇」、第118行「激切」を挙げている。

ただ、「自叙帖」は伝統的な書字法を全く無視して、わがままで無謀なものではない。例えば、第10行の「簡往々遇之」や第49行「筆法資質劣」のとりわけ「法資」の箇所はほとんど王羲之の法帖を見るような伝統的な二折法的書法の色彩が濃い、と石川氏は断っている。そして「簡」字の第三筆(横筆)や「遇」字は、その場に微粒子的に忍び込んだ三折法段階の強さと速度感を除けば、まったく「書譜」であり、「王羲之尺牘」であり、「楼蘭残紙」であるという。

ともあれ、古法や王羲之書法からはみ出した「自叙帖」の新しい書法とは、古法、王羲之書法=二折法への慎みをもった、しかし断乎たる臨場書法の戦略をもった新法=三折法であり、「自叙帖」はその文、その書ともに、新法・三折法の勝利宣言書である、と石川氏は主張している。

「臨場の勝利」は書字の伝統的規範性に対する運動韻律=筆蝕の勝利だけではなく、紙面に対する新しい認識をも獲得した。言葉というものは、発語の時間性の喩として、まっすぐにそろえて書かれることを鉄則とし、特に単音節、孤立語たる中国語は等間隔、同寸法で書かれることを原則とする。文字に大小があり、まれに文字と文字とが連続する連綿で結ばれていることはあっても、王羲之の一連の手紙(尺牘)も、孫過庭の「書譜」も、智永の「千字文」もその原則から大きく外れてはいかない。

ところが、懐素の「自叙帖」は行が曲がる。行の曲がりは、左上から右下へ、つまり手の位置へ向かう例が圧倒的に多いように、書字臨場における手=身体=作者の優位宣言、いわば書字における全身体性の発見でもある、と石川氏は表現している。天と地とみなされる上下を垂直に結ぶべき行を、書字しつつある手の方(左上から右下)へと乱している。

それだけでなく、懐素の「自叙帖」においては、行末で文字を拡大する例や文字を折り畳むように書く例、また小さく書く例が多い。紙面には限界があるが、懐素はその限界近くまでは、臨場の成り行きにゆだね、限界近くなった時に文字を平たくつぶしたり、小さくしたり、右へずらしたりしている。つまり懐素は紙面の限界と格闘することによって、紙面を新しい書的表現世界誕生の場へと改造している。

「自叙帖」の表現世界は臨場への「ノリ」のほかに、もうひとつの「転調への意志」が隠され、かつそれが累乗して「逆転」を造形している、と石川氏はみている。

(石川、1996年、205頁~215頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます