ブログ原稿≪書道の歴史概観 その7≫

(2021年2月14日投稿)

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

中国史において、唐代と宋代の間は、変革期であるといわれ、「唐宋変革論」などの議論がある。書においても、その特徴は対照的であるとされる。

今回のブログでは、唐代の書の特徴、唐代から宋代への書の変遷などについて、解説しておきたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

青山杉雨「行書の歴史」(西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社、1971年[1980年版]所収)は、唐代における書の特徴として、

①書の造型上の均整が、完成された状態の漢隷の極致にも比肩し得るほど高められたこと、

②運筆上の合理性、すなわち三折の法を完成したこと、

この2点を青山杉雨は指摘している。

とりわけ、三折の法により、起、運、終の筆法が明確に規定されたことは、王羲之を中心とする晋の書と相異なる重要なポイントである。この点は、石川九楊も強調し、壮大な構想のもとに、中国書史を叙述している。

一般に一口に晋唐というのが、書法上より見るとき、この二つの時代の書の内容はへだたりがあると青山はいう。この二者を区分するためにこの三折の問題は重要な手掛りとなる。初唐は楷書の頂点を形成する時代ではあったが、この時点では行書は王羲之によって既に解決されていたのではないかと青山は考えている。楷書に卓抜な手腕をみせた欧陽詢・虞世南・褚遂良の三家でも、行書では、楷書ほどのものを示していない。欧陽詢の「史事帖(しじじょう)」、褚遂良の「哀冊文(あいさくぶん)」、「枯樹賦(こじゅのふ)」、太宗の「温泉銘(おんせんのめい)」、「晋祠銘(しんしのめい)」などでも、行書の頂点としては難がある。むしろ王羲之によって完成された行書の技術に、楷書の三折的要素を加味したにすぎないと青山は捉えている。その点、李邕には、王羲之の法を唐人的に押し進めて、一つの記録を出しているとみてよいとする。

(青山、1971年[1980年版]、116頁)

【西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社はこちらから】

書道講座 第2巻 行書

唐の太宗期には、王羲之の書が普及したが、唐の中ごろからは、かえって俗書とみなされるほどになった。やがて、宋代になって江南に伝えられた伝統文化が主流をなすようになると、もはや士大夫の間では顧みられなくなってしまう(しかし、元代にいたり、趙子昴がでて王羲之の書の復興をとなえるにおよんで、再び「集字聖教序」(唐の僧懐仁がでて、王羲之の書を集めてつくったもの、碑は西安の孔子廟に現存している)の碑が光彩を発揮することになる)。

(上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館、1970年[1971年版]、14頁~15頁)

【上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館はこちらから】

現代書道全書 第2巻 改訂新版 行書・草書

唐代から宋代への書の特徴は、唐の法則的、形式的な書から、宋の飛動的、個性的な書へといった具合に移っていったものと、捉えられている。換言すれば、唐人が書法や型に束縛されて、生気を失ったのを知って、宋人は唐人の形成した殻を破って、自由に自己を表現しようと考えた。そのために、奔放粗野になり、気品において劣るものの、その意気と努力は壮とすべきであるとされる。そのような革新の巨頭が、蘇東坡(1036-1101)、黄庭堅(こうていけん、1045-1105)、蔡襄(1012-1067)、米芾(1051-1107)のいわゆる宋の四大家である。

北宋の末から禅僧の間に蘇東坡、黄庭堅の書風が流行し、自由奔放な書が多く現れ、日本の鎌倉時代の禅林の間に流行し、やがて茶道と結ばれて、広く愛翫された。

(鈴木・伊東、1996年[2010年版]、67頁~69頁)

【鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会はこちらから】

新説和漢書道史

中国の書の歴史を振り返った際に、「書はすべからく晋唐を宗とすべきだ」とよく言われる。一般に中国の書に対する関心は、晋唐時代が中心であり、宋元代以降は従来あまり顧みられなかった。

ところで絵画の世界と比べてみると、西洋画の関心は歴史的にはルネサンス以降の時代である。中世の宗教的な画に発想の手がかりを求める人はほとんどいないであろう。ところが、書道の場合には、中世とでもいうべき晋唐時代(学説によっては古代という捉え方もある)が、強い影響力をもっていた。書をやっている人は、一般に晋代の王羲之や王献之、あるいは唐初の欧陽詢、虞世南、褚遂良、そして顔真卿といった中世の書家に関心を抱いてきた。晋唐の書を神経質なまでに分析して、とことん習得しようと努めてきた。つまり中国の書の歴史的視野というものは、晋唐に始まり晋唐で終ると見られてきた。そして近世にあたる宋元代以降の書には従来、あまり関心がなかったのが実情であった。

歴史的な書を研究する場合に大切なのは、その時代の資料(史料)であるが、晋唐時代の書の作品は不明瞭な拓本がほとんどである。それに対して、宋元代以降のものは直接肉筆で見ることのできるものである。書法に対する鮮明という点では、拓本の場合のように彫られた上摩滅した解釈のしにくいものよりは、肉筆の方が明白で、筆の動き方などが一目瞭然でよくわかるという利点がある。

今日では晋唐時代の書を異常に高くする偏向した考え方もだいぶ修正され、近世以降の書も、中世の書と同様に重要であると考えられるようになったという。

北宋で書の名家として、蔡襄、蘇軾、黄庭堅、米芾という四大家がいる。それぞれに異なった持味の書をつくっているが、蔡襄は廉清、蘇軾は重厚、黄庭堅は俊敏、米芾は繊美と表現される。名人の書がその人格にもつながる質のものであるとみなされている。そこには卒意な運筆が随所にみられ、いわゆる唯美的な表現を極力避けようとしていることが看取できるといわれる。唐代の書家とは違い、技術を至上のものとせず、また他人の模倣を厳しく忌みきらう宋人の誇り高き生活態度を感じとることができるという。

ただ、これらの宋代の四大家は晋唐時代の書の伝統と断絶したところから出たのではなく、宋代は唐代以上に王羲之が尊重された時代であるらしく、四人は四人とも揃って王羲之をよく習ったのみならず、顔真卿をも併せて習っていた。つまり、王法・顔法を一度自分のものとして吸引して、自分の書として再表現される時には、主体的な自己主張の方が表に出て、王法・顔法は技術として形の裏にかくされてしまったのだと青山杉雨は理解している

(青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社、1982年、49頁~51頁、65頁~70頁)

そして宋元代の個性的な書として、禅林墨蹟がある。これは宋元代の禅宗の僧侶(とりわけ禅宗でも臨済宗)が書きのこした書のことである。この墨蹟は、本家の中国では一点も残されていないにもかかわらず、日本には残っているという奇現象がみられる。それのみならず、日本の文化史の中では、墨蹟は異常ともいえるほど、重視されている書である。ここに日本人と中国人の美意識のちがいの一例が見られると青山は捉えている。日本の墨蹟は禅と茶道との関わりが深い。日本に禅宗の渡来とともに飲茶の風習も渡って来たことは周知のことである。最初、それは鎌倉武家の間でたしなまれ、やがて茶道としての体裁をととのえ、室町時代では、上流社会に重要な教養としての地歩を占めた。そして茶席の床の間に、最上の掛物としてこの墨蹟類が扱われるにいたり、その貴重感が一段と高まった。このように日本の文化史で、墨蹟は禅と茶道と密接な関連があったのである。ただ、墨蹟は本来茶道の床の間に掛けることを目的として書かれたものではないし、これを中国から招来した日本の渡航僧もそういう目的で持って帰ったものではない。それらの多くは、自分が修道のため師事した高僧との出会いを大切にする記念として、書いてもらったものであるようだ。

それはあくまで宗教的シンボルとして、篋底深くしまわれて置くべきものだったはずのものであったが、茶席の床の間に掲げられる“ところ”を得て、当初とは別な使命が負わされたということになる。日本人はこの墨蹟に新しい価値を発見した。自己顕示欲のほとんど見られない個性的な書である墨蹟を、掛物として日本人は鑑賞した。そこに日本人の審美眼・美意識があると青山は捉えている。

元代の書の名手として趙子昻(ちょうすごう)が名高いが、この人が尊敬して交わっていた中峰明本(ちゅうほうみんぽん)という高僧も、その書は日本にこそあれ中国には全くないという。しかも趙子昻がこの中峰明本に送った手紙は、今日では日本にも残っているそうだ。不思議である。

その中峰明本の「勧縁疏」(五島美術館蔵)という書は、まるで柳の葉をバラ撒いたような線で書かれた特殊なものである。それは古い書の名品に擬そうとするのではなく、誰に似ているなどとはとてもいいようのない変わった書風である。この現象は、日本人と中国人の美意識のちがいがわかる一例である。その理由として、青山は、中国人の書における合理主義により、書法的にそれほどでもない墨蹟類は、中国の歴史の中で残存しなかったのではないかと推測している

(青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社、1982年、55頁~61頁)

【青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社はこちらから】

書の実相―中国書道史話

中国において楷書がもっとも隆盛するのは北魏と唐である。

唐の四大家は、欧陽詢、虞世南、褚遂良、顔真卿とされる。欧陽詢は清澄な、虞世南は穏健な、また褚遂良は艶麗な、顔真卿は重厚な味わいを有しているといわれる。

こうした個性を越えて、この唐の四大家には、唐代の共通した特徴があると魚住は指摘している。

たとえば、「有」という字を例にとると、

①左払いが短く、しかも払い出すに従って、線が細くなっていること。

②横画が短くなり、それもむしろ右方に長く伸びている。

③「月」部の二つの横画が短く、右側に少し余白がとられていること。

北魏の場合に比べて、唐代の楷書は、字形の重心がかなり左側に位置しているという。

(魚住和晃『「書」と漢字 和様生成の道程』講談社、1996年、68頁~70頁)

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

(2021年2月14日投稿)

【石川九楊『中国書史』はこちらから】

中国書史

【はじめに】

中国史において、唐代と宋代の間は、変革期であるといわれ、「唐宋変革論」などの議論がある。書においても、その特徴は対照的であるとされる。

今回のブログでは、唐代の書の特徴、唐代から宋代への書の変遷などについて、解説しておきたい。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・唐代の書の特徴について

・唐代から宋代へ

・中国の書の歴史の見方について

・唐の四大家の楷書について

唐代の書の特徴について

青山杉雨「行書の歴史」(西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社、1971年[1980年版]所収)は、唐代における書の特徴として、

①書の造型上の均整が、完成された状態の漢隷の極致にも比肩し得るほど高められたこと、

②運筆上の合理性、すなわち三折の法を完成したこと、

この2点を青山杉雨は指摘している。

とりわけ、三折の法により、起、運、終の筆法が明確に規定されたことは、王羲之を中心とする晋の書と相異なる重要なポイントである。この点は、石川九楊も強調し、壮大な構想のもとに、中国書史を叙述している。

一般に一口に晋唐というのが、書法上より見るとき、この二つの時代の書の内容はへだたりがあると青山はいう。この二者を区分するためにこの三折の問題は重要な手掛りとなる。初唐は楷書の頂点を形成する時代ではあったが、この時点では行書は王羲之によって既に解決されていたのではないかと青山は考えている。楷書に卓抜な手腕をみせた欧陽詢・虞世南・褚遂良の三家でも、行書では、楷書ほどのものを示していない。欧陽詢の「史事帖(しじじょう)」、褚遂良の「哀冊文(あいさくぶん)」、「枯樹賦(こじゅのふ)」、太宗の「温泉銘(おんせんのめい)」、「晋祠銘(しんしのめい)」などでも、行書の頂点としては難がある。むしろ王羲之によって完成された行書の技術に、楷書の三折的要素を加味したにすぎないと青山は捉えている。その点、李邕には、王羲之の法を唐人的に押し進めて、一つの記録を出しているとみてよいとする。

(青山、1971年[1980年版]、116頁)

【西川寧編『書道講座 第二巻 行書』二玄社はこちらから】

書道講座 第2巻 行書

唐代から宋代へ

唐の太宗期には、王羲之の書が普及したが、唐の中ごろからは、かえって俗書とみなされるほどになった。やがて、宋代になって江南に伝えられた伝統文化が主流をなすようになると、もはや士大夫の間では顧みられなくなってしまう(しかし、元代にいたり、趙子昴がでて王羲之の書の復興をとなえるにおよんで、再び「集字聖教序」(唐の僧懐仁がでて、王羲之の書を集めてつくったもの、碑は西安の孔子廟に現存している)の碑が光彩を発揮することになる)。

(上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館、1970年[1971年版]、14頁~15頁)

【上條信山『現代書道全書 第二巻 行書・草書』小学館はこちらから】

現代書道全書 第2巻 改訂新版 行書・草書

唐代から宋代への書の特徴は、唐の法則的、形式的な書から、宋の飛動的、個性的な書へといった具合に移っていったものと、捉えられている。換言すれば、唐人が書法や型に束縛されて、生気を失ったのを知って、宋人は唐人の形成した殻を破って、自由に自己を表現しようと考えた。そのために、奔放粗野になり、気品において劣るものの、その意気と努力は壮とすべきであるとされる。そのような革新の巨頭が、蘇東坡(1036-1101)、黄庭堅(こうていけん、1045-1105)、蔡襄(1012-1067)、米芾(1051-1107)のいわゆる宋の四大家である。

北宋の末から禅僧の間に蘇東坡、黄庭堅の書風が流行し、自由奔放な書が多く現れ、日本の鎌倉時代の禅林の間に流行し、やがて茶道と結ばれて、広く愛翫された。

(鈴木・伊東、1996年[2010年版]、67頁~69頁)

【鈴木翠軒・伊東参州『新説和漢書道史』日本習字普及協会はこちらから】

新説和漢書道史

中国の書の歴史の見方について

中国の書の歴史を振り返った際に、「書はすべからく晋唐を宗とすべきだ」とよく言われる。一般に中国の書に対する関心は、晋唐時代が中心であり、宋元代以降は従来あまり顧みられなかった。

ところで絵画の世界と比べてみると、西洋画の関心は歴史的にはルネサンス以降の時代である。中世の宗教的な画に発想の手がかりを求める人はほとんどいないであろう。ところが、書道の場合には、中世とでもいうべき晋唐時代(学説によっては古代という捉え方もある)が、強い影響力をもっていた。書をやっている人は、一般に晋代の王羲之や王献之、あるいは唐初の欧陽詢、虞世南、褚遂良、そして顔真卿といった中世の書家に関心を抱いてきた。晋唐の書を神経質なまでに分析して、とことん習得しようと努めてきた。つまり中国の書の歴史的視野というものは、晋唐に始まり晋唐で終ると見られてきた。そして近世にあたる宋元代以降の書には従来、あまり関心がなかったのが実情であった。

歴史的な書を研究する場合に大切なのは、その時代の資料(史料)であるが、晋唐時代の書の作品は不明瞭な拓本がほとんどである。それに対して、宋元代以降のものは直接肉筆で見ることのできるものである。書法に対する鮮明という点では、拓本の場合のように彫られた上摩滅した解釈のしにくいものよりは、肉筆の方が明白で、筆の動き方などが一目瞭然でよくわかるという利点がある。

今日では晋唐時代の書を異常に高くする偏向した考え方もだいぶ修正され、近世以降の書も、中世の書と同様に重要であると考えられるようになったという。

北宋で書の名家として、蔡襄、蘇軾、黄庭堅、米芾という四大家がいる。それぞれに異なった持味の書をつくっているが、蔡襄は廉清、蘇軾は重厚、黄庭堅は俊敏、米芾は繊美と表現される。名人の書がその人格にもつながる質のものであるとみなされている。そこには卒意な運筆が随所にみられ、いわゆる唯美的な表現を極力避けようとしていることが看取できるといわれる。唐代の書家とは違い、技術を至上のものとせず、また他人の模倣を厳しく忌みきらう宋人の誇り高き生活態度を感じとることができるという。

ただ、これらの宋代の四大家は晋唐時代の書の伝統と断絶したところから出たのではなく、宋代は唐代以上に王羲之が尊重された時代であるらしく、四人は四人とも揃って王羲之をよく習ったのみならず、顔真卿をも併せて習っていた。つまり、王法・顔法を一度自分のものとして吸引して、自分の書として再表現される時には、主体的な自己主張の方が表に出て、王法・顔法は技術として形の裏にかくされてしまったのだと青山杉雨は理解している

(青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社、1982年、49頁~51頁、65頁~70頁)

そして宋元代の個性的な書として、禅林墨蹟がある。これは宋元代の禅宗の僧侶(とりわけ禅宗でも臨済宗)が書きのこした書のことである。この墨蹟は、本家の中国では一点も残されていないにもかかわらず、日本には残っているという奇現象がみられる。それのみならず、日本の文化史の中では、墨蹟は異常ともいえるほど、重視されている書である。ここに日本人と中国人の美意識のちがいの一例が見られると青山は捉えている。日本の墨蹟は禅と茶道との関わりが深い。日本に禅宗の渡来とともに飲茶の風習も渡って来たことは周知のことである。最初、それは鎌倉武家の間でたしなまれ、やがて茶道としての体裁をととのえ、室町時代では、上流社会に重要な教養としての地歩を占めた。そして茶席の床の間に、最上の掛物としてこの墨蹟類が扱われるにいたり、その貴重感が一段と高まった。このように日本の文化史で、墨蹟は禅と茶道と密接な関連があったのである。ただ、墨蹟は本来茶道の床の間に掛けることを目的として書かれたものではないし、これを中国から招来した日本の渡航僧もそういう目的で持って帰ったものではない。それらの多くは、自分が修道のため師事した高僧との出会いを大切にする記念として、書いてもらったものであるようだ。

それはあくまで宗教的シンボルとして、篋底深くしまわれて置くべきものだったはずのものであったが、茶席の床の間に掲げられる“ところ”を得て、当初とは別な使命が負わされたということになる。日本人はこの墨蹟に新しい価値を発見した。自己顕示欲のほとんど見られない個性的な書である墨蹟を、掛物として日本人は鑑賞した。そこに日本人の審美眼・美意識があると青山は捉えている。

元代の書の名手として趙子昻(ちょうすごう)が名高いが、この人が尊敬して交わっていた中峰明本(ちゅうほうみんぽん)という高僧も、その書は日本にこそあれ中国には全くないという。しかも趙子昻がこの中峰明本に送った手紙は、今日では日本にも残っているそうだ。不思議である。

その中峰明本の「勧縁疏」(五島美術館蔵)という書は、まるで柳の葉をバラ撒いたような線で書かれた特殊なものである。それは古い書の名品に擬そうとするのではなく、誰に似ているなどとはとてもいいようのない変わった書風である。この現象は、日本人と中国人の美意識のちがいがわかる一例である。その理由として、青山は、中国人の書における合理主義により、書法的にそれほどでもない墨蹟類は、中国の歴史の中で残存しなかったのではないかと推測している

(青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社、1982年、55頁~61頁)

【青山杉雨『書の実相―中国書道史話』二玄社はこちらから】

書の実相―中国書道史話

唐の四大家の楷書について

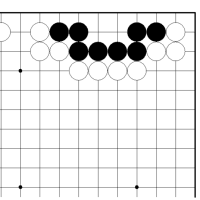

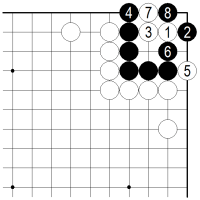

中国において楷書がもっとも隆盛するのは北魏と唐である。

唐の四大家は、欧陽詢、虞世南、褚遂良、顔真卿とされる。欧陽詢は清澄な、虞世南は穏健な、また褚遂良は艶麗な、顔真卿は重厚な味わいを有しているといわれる。

こうした個性を越えて、この唐の四大家には、唐代の共通した特徴があると魚住は指摘している。

たとえば、「有」という字を例にとると、

①左払いが短く、しかも払い出すに従って、線が細くなっていること。

②横画が短くなり、それもむしろ右方に長く伸びている。

③「月」部の二つの横画が短く、右側に少し余白がとられていること。

北魏の場合に比べて、唐代の楷書は、字形の重心がかなり左側に位置しているという。

(魚住和晃『「書」と漢字 和様生成の道程』講談社、1996年、68頁~70頁)

【魚住和晃『「書」と漢字―和様生成の道程』講談社はこちらから】

「書」と漢字 (講談社学術文庫)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます