≪囲碁の死活~趙治勲『ひと目の詰碁』より≫

(2025年5月4日)

今回のブログも、囲碁の死活について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]

この著作は以前に簡単に紹介したことがあった。プロ棋士鶴山淳志(2019年八段)氏も推奨しておられる詰碁集である。鶴山淳志氏は、2020年には林漢傑氏とともに、You Tube「つるりんチャンネル」を開設し、囲碁普及に努めておられる。

【趙治勲氏のプロフィール】

・1956年生まれ。韓国釜山市出身。

・1962年来日、故木谷実九段に入門。

・1968年、11歳で入段。1971年、五段。1981年、九段。

・1975年、第12期プロ十傑戦で初のビッグタイトルを獲得、その後、各種棋戦で活躍し、1980年名人位に就く。以後1984年まで5連覇。名誉名人の資格を得る。

・1981年、本因坊と併せ持ち、タイトル戦史上4人目の名人・本因坊となる。

・1982年、名人、本因坊、十段、鶴聖の4冠制す。

・1983年、棋聖位を獲得、3大タイトルを独占。棋聖戦3連覇。

・1987年、天元位を獲得し、史上初のグランド・スラム(7大タイトル制覇)達成。

・1989年、本因坊奪取、以降10連覇で二十五世本因坊の称号を受ける。

・1996年、11年ぶりに名人奪取、2度目の大3冠を達成。

・1998年、3巡目の大3冠。

・2002年、タイトル獲得65となり、二十三世本因坊坂田栄男の記録を抜く。

・2014年、第4回マスターズカップ優勝。

※2014年9月現在、タイトル獲得数73。平成24年、通算1400勝達成。

【趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズはこちらから】

ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習 (MYCOM囲碁文庫)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・「あとがき」によれば、本書は、入門してまもない初級者から入段をめざす中級者まで、幅広い囲碁愛好者を対象とした詰碁集である。

棋力の向上には詰碁の勉強が一番であるから、「ひと目の詰碁」としてまとめてみた。

・この本は、表題のとおり、一手で決まる詰碁を集めている。

(文字どおり一手で解決するものもあれば、一手のあと、少しヨミを要求するものもある。

しかしどちらにしても、普通の詰碁よりズッとやさしいものばかりである)

・むずかしい詰碁を一つ解くよりも、やさしい詰碁を10か20解く方が上達のためになると著者は考えている。

やさしい詰碁を100個、200個と征服していけば、ヨミの力が養われるという。

(そのさい、7、8割がたは自力で解ける詰碁集が適切である)

※本書を一度通読したら、また日をおいて、忘れたころに二度、三度と繰り返し通読してほしい。棋力向上は請け合いである。)

(趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、375頁)

【詰碁とはどういうものか】

・これまで、詰碁(つめご)にあまりお目にかかったことのない人のために、詰碁のイロハを簡単に説明しておく。

・問題に挑戦するまえに、ぜひとも読んでほしい。

【活き、死に、コウ(劫)】

・石には活きと死にとコウと三種類ある。

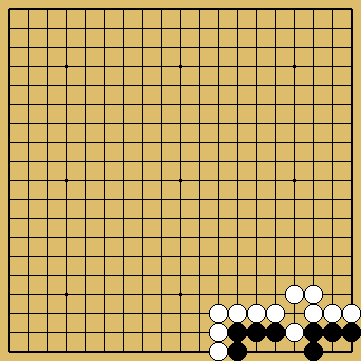

・1図は活き、2図は死に、3図はコウ。

【1図】

【2図】

【3図】

・詰碁は石の活き死にが目標であり、テーマになる。

詰碁の結果図は活きか死にかコウのどれかである。

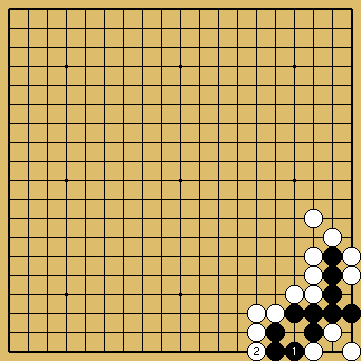

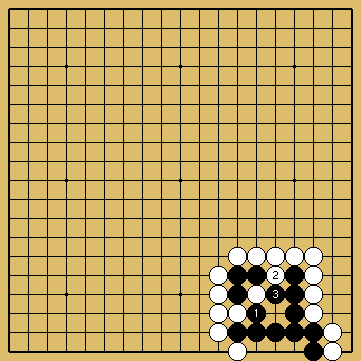

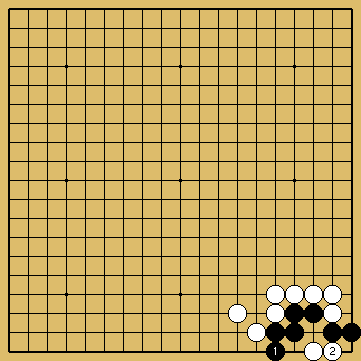

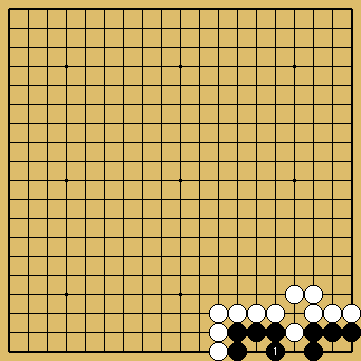

【黒先コウ】

【10図】

・黒先で白はどうなるか。

【11図】

・1とキリ、白2と打ってコウになる。

黒先コウが正解

【12図】

・ほかの手ではすべて活きられるから、失敗。

【まとめ】

①黒先活き(自分の石が活きる)

②黒先白死(相手の石を殺す)

③黒先コウ(自分の石がコウになるか、相手の石をコウにする)

※この三つが詰碁の最終結果。

本書では問題のところに、活きか死にかコウかを明示しない。

【セキは活き】

・「セキ」は活きやコウとはまた別のものと思っている人もいるが、そうではない。

詰碁では、セキは活きと同格。

セキの石は文字どおり活きているのであるから。

【13図】

・黒石はセキなので活き。

【14図】

・この形では、黒1と打てばセキ。

・黒先活き、というわけである。

【15図】

・欲ばって1とハネると、白2に打ち欠かれて、死んでしまう。

※黒aと取っても、2の所は欠け眼。

隅は一眼しかない。

【両コウ】

・実戦にも詰碁にも、あまりあらわれない珍しい形に、「両コウ」がある。

コウが二つくっついたややこしい形であるが、これもおぼえておいてほしい。

【16図】

・白がaとコウを取れば、黒はbと取る。

・さらに―

【17図】

・白コウ立てしてaと取れば、黒b。

・cの眼はどうしても奪えないから、この黒石は活き。

※「両コウ活き」となる。

※白bのツギなら黒aツギ。

【「隅の曲り四目」は死に】

【22図】

・22図はセキのように見えるが、セキではない。

※これは「隅の曲り四目」といわれる、特別の形。

・まず、黒からは手出しできない。

・黒aに打っても、黒bに打っても、白にとられる。

【23図】

・一方白からは、好きなときに1と打ち、黒2と取らせて―

【24図】

・白3と打つ。

・黒4でコウになる。

※黒からは手出しができない。

白からはいつでもコウに行ける。

したがって、あきらかに白が有利な立場にあるわけで、この形は規約により、

「無条件死に」と決められている。

※隅の曲り四目は死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、4頁~12頁)

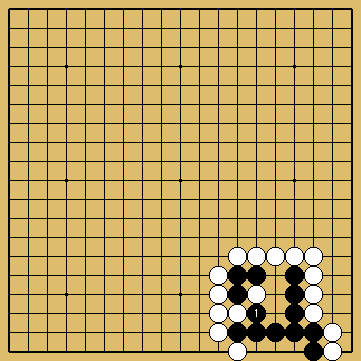

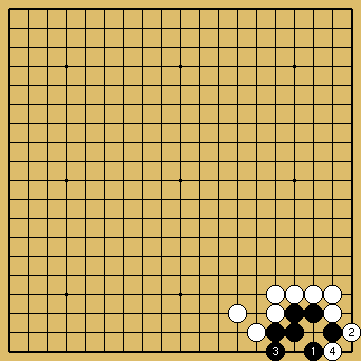

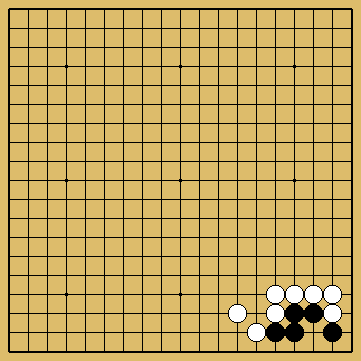

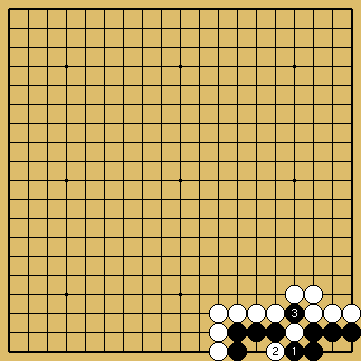

【第1部A 第27問】

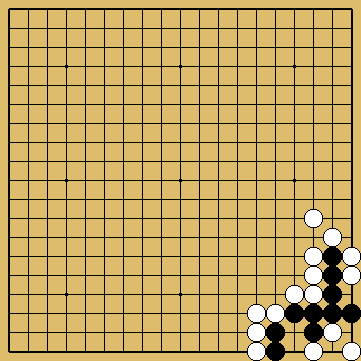

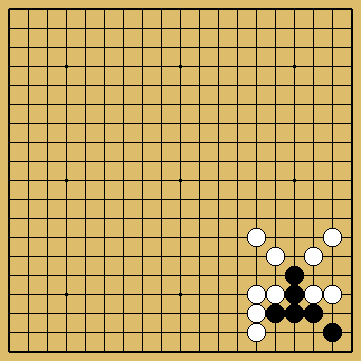

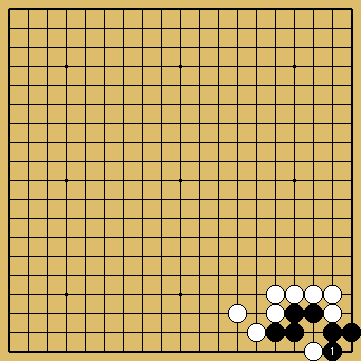

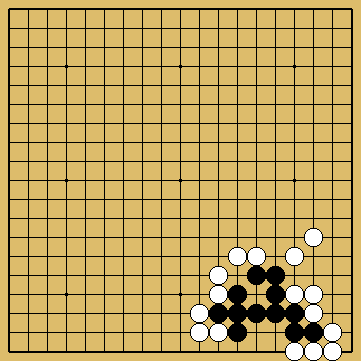

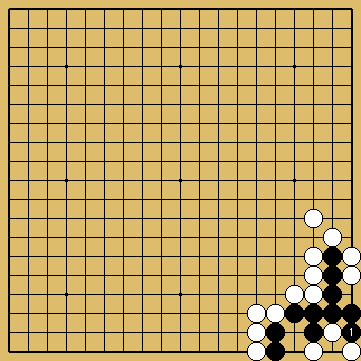

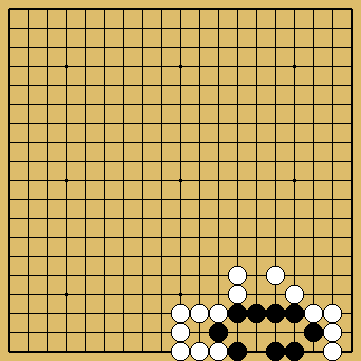

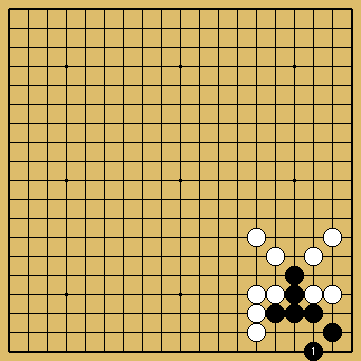

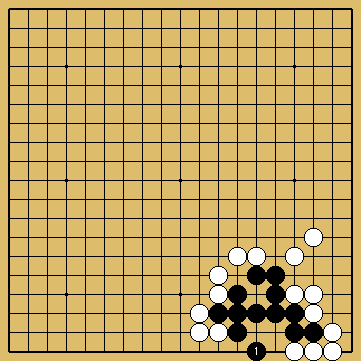

【問題図】(黒先)

・ややこしい形をしているから、しばらく眺めてほしい。

・どこの眼を攻めるか……。

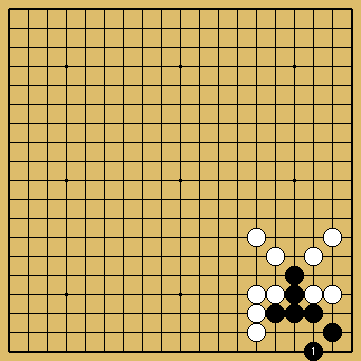

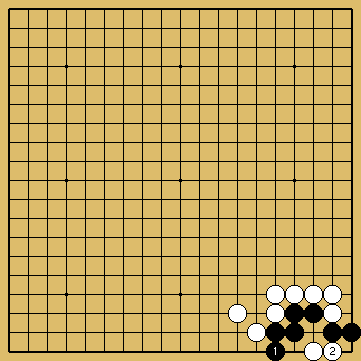

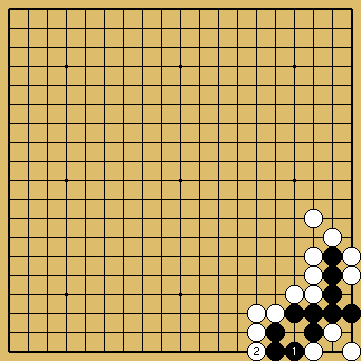

【正解1】死に

・「一手の詰碁」というより、「三手の詰碁」といったほうがいいかもしれない。

・1の打ち欠きがいい手。

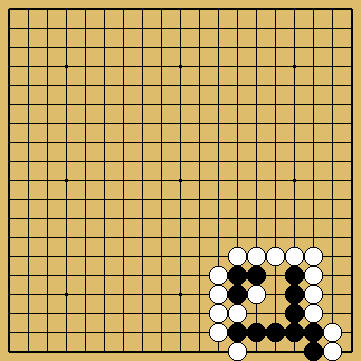

【正解2】欠け眼

・白2と取るほかないから、黒3とヌイて白は眼ができない。

・白2でaヌキなら、黒3で欠け眼。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、65頁~66頁)

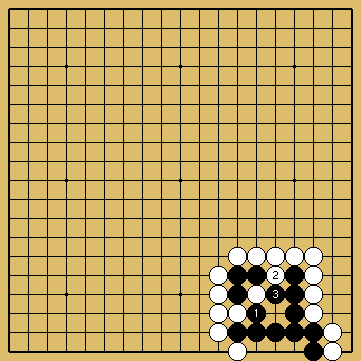

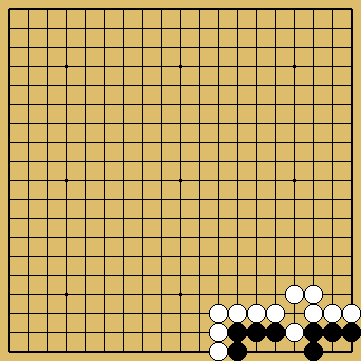

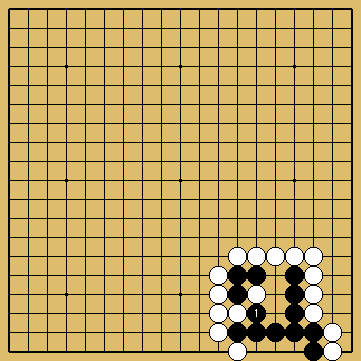

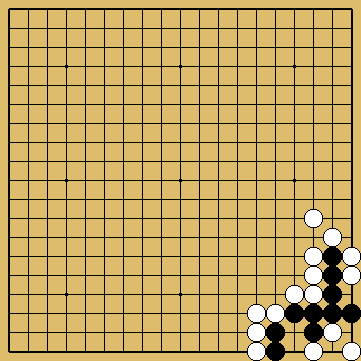

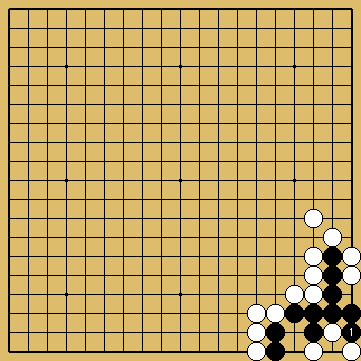

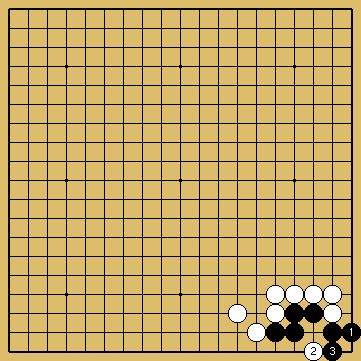

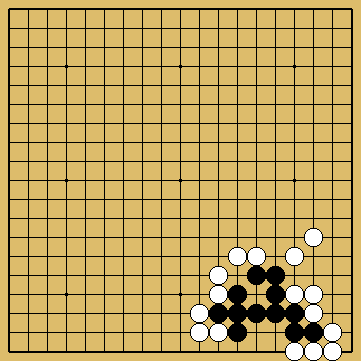

【第1部A 第35問】

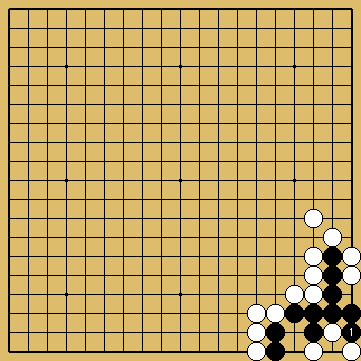

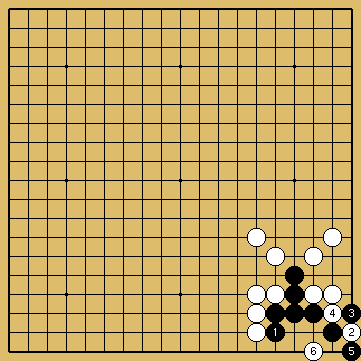

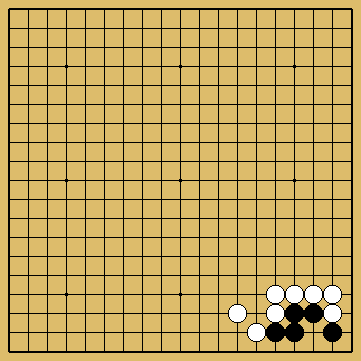

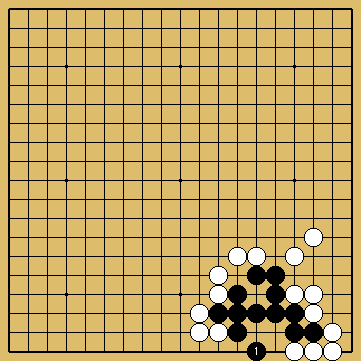

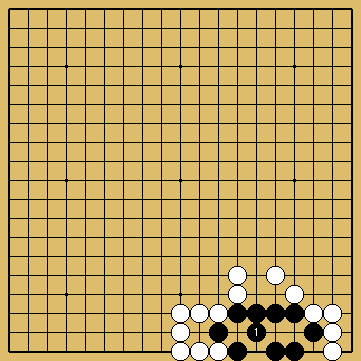

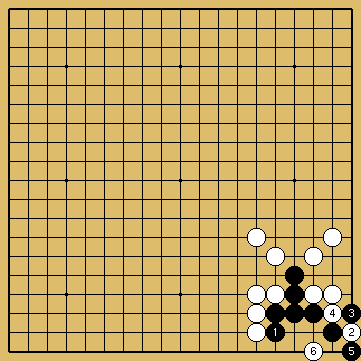

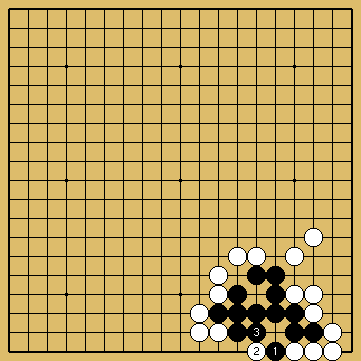

【問題図】(黒先)

・とにかく、下の方の眼を奪わねばならない。

・それには……。

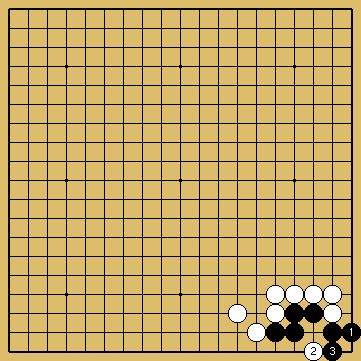

【正解1】死に

・眼を取るには、とにかく黒1に打つよりないが、この形は1が成功するようにできている。

【正解2】欠け眼

・白は黒▲の石を取れない。

・白2に黒3と打ち、白aに入れないから。

※左方、一線サガリが効果的。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、81頁~82頁)

【詰碁の基本】

・詰碁の基礎にある「中手」「欠け眼」「急所」についてふれておく。

このほかにも大事なことはいっぱいあるが、とりあえずこの三つがとてもたいせつ。

【中手】

・第一部Aにも、中手(なかて)がふんだんに出てきた。

中手の基本形をふり返ってみよう。

【1図】

・1図は三目中手。

・黒1と打てば死に。

※逆に白が1に打てば活き。

【2図】

・曲った形の三目中手。

・黒1なら死に。

※白が1に打てば、活き。

【3図】

・四目中手。このままで、白は死んでいる。

【4図】

・山の形をした四目中手。

・1で死んでいるが、白が1なら活き。

【5図】

・隅での四目中手。

・このように曲った形なら、黒1でコウになる。

※外側のダメが二つあいていれば(たとえば黒▲がなければ)、白a以下オシツブシの活きになることを確かめてほしい。

【6図】

・辺での曲った四目中手

・黒1で死に。

【7図】

・前図の類似形。

・白は丈夫な形をしているので、黒aは意味がない(白bでよい)。

つまり、完全な活き形。

【8図】

・だんだんむずかしくなる。五目中手の格好。

・黒1と打てば死んでいる。

・白からは1の所に打てば生きている。

※三目中手、四目中手、五目中手は実戦でもふんだんに登場してくるし、したがって、詰碁にもしばしば利用されるから、よく銘記しておいてほしい。

【9図】

・十字の形をした五目中手。

・むろん黒1で死んでいる。

・白からは当然1に打って活きる。

【10図】

・六目中手となると、実戦にもあまりあらわれない。

※目が6目もありながら、1に打てば死んでいる。

この形を「花六」というが、ちょっとむずかしいので、初級のうちはおぼえる必要はないようだ。

【11図】

・たとえばこの形。

・中手のことがよくわかっていれば、黒1を発見できる。

・これで五目中手。白は死んでいるというわけ。

【12図】

・やはり1と打てば五目中手。

・白から1の所に打てば、セキの活きとなる。確かめてほしい。

【欠け眼】

・中手は慣れればそれほどむずかしいものではない。

欠け眼のテクニックも、決してむずかしくない。

【13図】

・1とオイて、白を仕留めることができるか。

・白aと2子取られても、aの右にウチ欠けば欠け眼。

※このことがわかっていれば、自信を持って1に打てるだろう。

図にすれば14図である。

【14図】

【15図】

・形が変わった。

・この白を取るには、1とウチ欠けばいい。

・白2と取れば3の中手まで。

【16図】

・1に白2と眼を持てばどうするか。

・何も悩むことはない。黒3と出、2子にして捨てる。

※2子取られても、欠け眼にできるから。

【17図】

・最初、黒1と眼形の急所にオクこともできる。これでも死んでいる。

・白2なら3とウチ欠いていいし、白2を3に打てば、黒2とハッて、中手で死ぬ。

※いろいろ変化があってややこしいようだが、根本は決してむずかしくない。

【18図】

・この形は、1とウチ欠き、また3にウチ欠けば、眼はできない。欠け眼。

【19図】

・1のとき、白2とこちらをツイだらどうするか?

・もうおわかりだろう。3と2子にして捨てればいい。

※わざわざ2子にして捨て、欠け眼にするテクニックは詰碁の基本といっていいだろう。

【20図】

・また形が変わった。

・1と突っ込み、わざわざ2子にして捨てる。

※黒aとアテ、白1とツガせるのはもったいない話。

【21図】

・続いて白2と2子取ったとき、3とウチ欠けばこの白石は死にが決まる。

【22図】

・黒先でどうなるかという詰碁。

・aの所は、白に取られてもすぐ欠け眼にできるから、本筋とは関係ない。

・bにはっきり一眼あるから、cに眼ができるかどうかが勝負。

【23図】

・黒1、白2としてしまったのでは、詰碁にも何にもならない。

【24図】

・1まで踏み込む。この手をヨンでみるべきである。

・白2の一手であるから、黒3とし、カケ眼にできた。

※これは「三手の詰碁」であるが、「一手の詰碁」に慣れてきたら、こうしたヨミも必要になってくる。

【眼形の急所】

・眼形の急所もまた、詰碁では大事な分野だといえる。

中手で殺す手はすべて眼形の急所であるし、第一部Aでも急所がたくさん出てきた。

【25図】

・黒先でどうなるか。

【26図】

・1とハネる手はいちおうの攻めではあるが、白2と打たれて活き。

※aとbが見合いになっている。

【27図】

・ズバリ、1とオケば一発で死んでいる。

・白aは黒b。

※活きる広さはとてもないし、セキにもならない。

【28図】

・黒先で、この白石をどうにかしたいのだが……。

※いろいろヨンでみて、なかなか殺せないかもしれない。

しかし、いろいろヨンでいるうちに、パッと眼形の急所が発見できる。

【29図】

・1とハネれば、白2で活きている。

・1をにaにオイてみても、やはり白2で活き。

【30図】

・となれば、1のオキはどうか。

※これが眼形の急所。ちょっと五目中手の格好に似ている。

このあと、白に活きがないことを研究してほしい。

【31図】

・これは一手から三手のヨミを必要とする詰碁。

黒先で、うまく白を仕留めることができるだろうか。

【32図】

・1とオイてみる。

※一見、急所らしく見えるが、白2のあと、うまくいかない。

aとbが見合いになり、白活き。

【33図】

・1と上にツケるのが急所。

・2の一手に黒3とすれば、白はaと打てないから、死にとなった。

※これは、「三手の詰碁」であるが、これから研究する第一部Bでは「三手の詰碁」も少し登場する。「一手の詰碁」からだんだん「三手の詰碁」に進む。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、94頁~104頁)

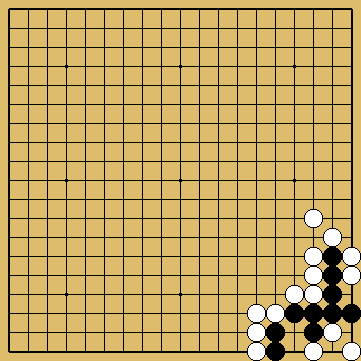

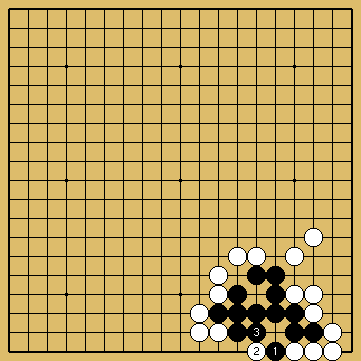

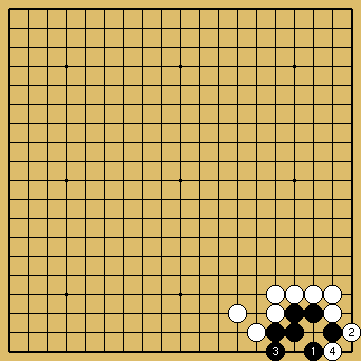

【第1部B 第2問】

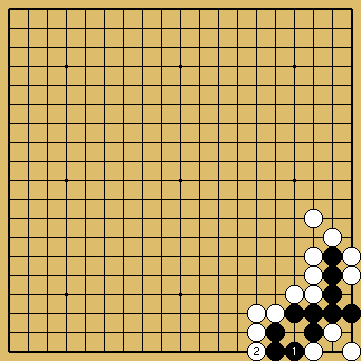

【問題図】(黒先)

・隅での六目の形。

・とにかくAの断点を守らねばならないが……。

【正解】活き

・眼形の急所は1。

これで味よく活きている。

※白aには黒bでいいのだから。

【失敗】コウ

・1は白2にツケる手ががあった。

・黒3でコウにするよりない。

※2の点がこの詰碁の急所。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、107頁~108頁)

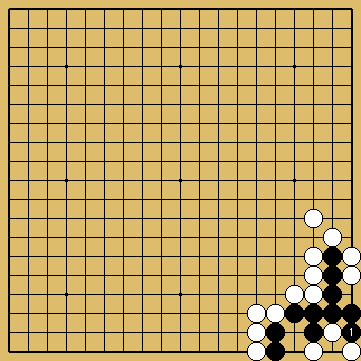

【第1部B 第3問】

【問題図】(黒先)

・よくよくヨンでかからねばならない。

・「一手の詰碁」にしては難問だろう。

【正解】活き

・ちょっと意外かもしれないが、1とへこんで眼を持つ。

※これしか活きる道はない形。

【失敗】死に

・1と打ちたくなるが、白2がアタリになるのが黒の泣きどころ。

※中手の格好で、死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、109頁~110頁)

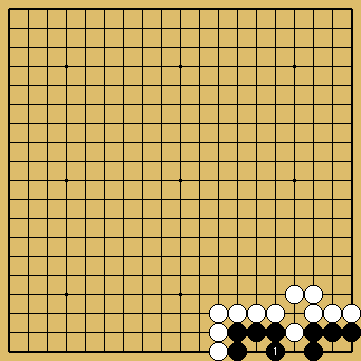

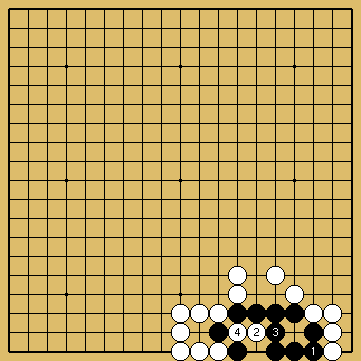

【第1部B 第33問】

【問題図】(黒先)

・コウにしてはいけない。

・無条件で取ってほしい。

【正解】死に

・1のオキがこの詰碁の急所。

・白2に3とキリ、白aのウッテガエシが打てない。ダメヅマリだから。

【失敗】コウ

・1のキリは最初に思い浮かぶが、白2と受けられてコウ。

※追及不足だった。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、169頁~170頁)

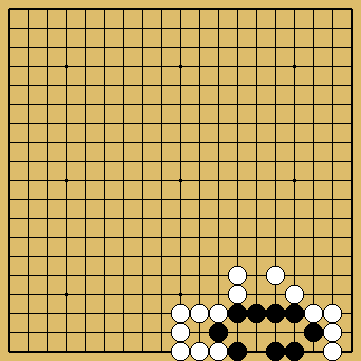

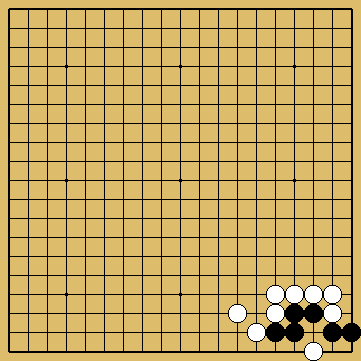

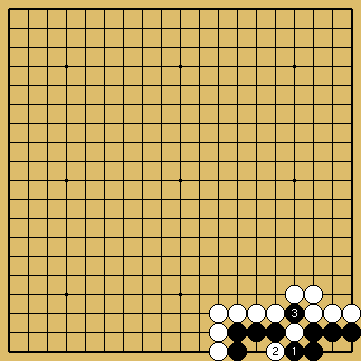

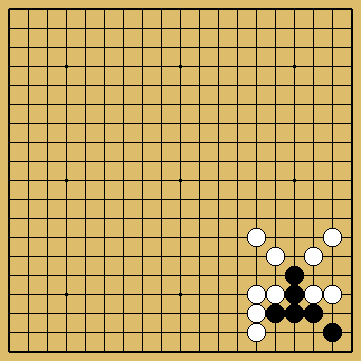

【第1部B 第38問】

【問題図】(黒先)

・白のフトコロが広くて、つかみ所がない。

・外から攻めるか、内から攻めるか。

【正解】死に

・外から1とハネれば、白死に。

・白aは黒bでも黒cでもかまわない。

※1はcでもよく、「ハネ殺し」。

【失敗】活き

・中から攻めるのは、たとえば1のオキ。

・白2から4と眼を持たれ、活きとなった。

※1を2でも同じ。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、179頁~180頁)

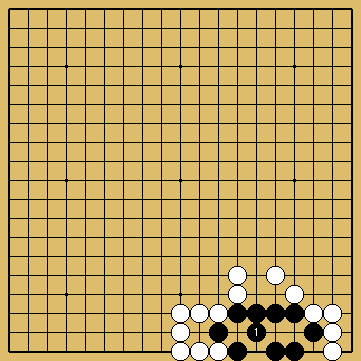

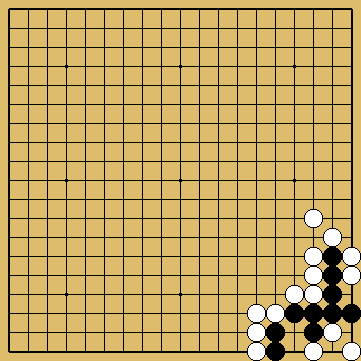

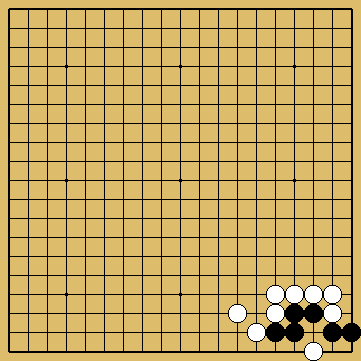

【第1部B 第39問】

【問題図】(黒先)

・2子が取られている。

・白の活路を奪うには、かなり踏み込まないといけないようだ。

【正解1】死に

・1まで大ザルにスベれば、眼形の余地がない。

※1でaの小ザルは、白1で止められ活き。

【正解2】死にの証明

・上図に続いて、白2、4としても、5で三目中手。

※白はくやしいながら、大ザルをとがめることができない。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、181頁~182頁)

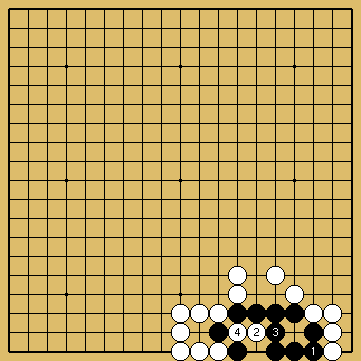

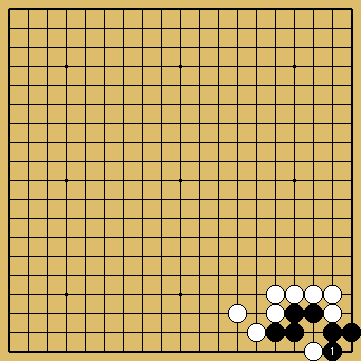

【第1部B 第41問】

【問題図】(黒先)

・詰碁はつくづく冷静さが大事だと思う。

・実戦だと、つい3子取りで満足するのではないだろうか。

【正解】死に

・1とツケて、全体を殺すことができる。

・白aなら黒b、白bなら黒aなので、はっきりしている。

【失敗】活き

・1とキッて3子取る。

・2、4と活きられ、不十分だろう。

※1で4にオクのは、白1にツガれて活き。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、185頁~186頁)

第二部A 一発で決める一手の詰碁

【活き形と地を区別】

・碁を覚え始めたひとから初級者ぐらいまでは、活きることと地を囲うことを同じと考えていることが多いようだ。

【1図】

・黒先。活きと地を囲うことの区別がはっきりわかるようになれば、次図のような失敗はしないもの。

【2図】

・黒1と白の進路を止めるのは失敗。

・白2と中手(なかて)にされて、黒トン死になる。

・黒aや黒bは欠け眼であるから、黒は一眼しかないのと同じ状態。

【3図】

・ただし、本図のような場合は、黒の生死は問題にしないから、黒1とオサエなくてはいけない。

・黒1をaとユルめるのは、黒地が損である。

※この区別がつかないでいると、チリも積って、気がついたときには大差になっていたということにもなりかねない。

【4図】

・黒1が正解で、黒活き。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、190頁~191頁)

【死はハネにあり】

・死活の基本を覚えるのに、便利な囲碁格言がある。

【5図】

・黒先。「死はハネにあり」から。

・フトコロをせばめるのが着眼点。

【6図】

・黒1のハネで、白死に。

【7図】

・続いて、白1なら、黒2の中手でトドメを刺す。

・このあと、白aの取りには、黒bとユルめることをお忘れなく。

※黒cは、白bでコウにされる。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、191頁~192頁)

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【“2の一”の急所】

※ハネ殺し、左右同型中央に手あり、そして、“2の一”の急所。

この三つの囲碁格言を知っているだけでも、かなりの戦力になる。

・“2の一”は、角度を変えれば、“1の二”と同じこと。

【22図】

・黒先で活きる問題。

そのさいの眼形の急所は?

【23図】

・黒1であるが、この黒1の位置が辺から2線と一線上にあり、一般に“2の一”の急所と呼ばれる。

【24図】

・黒1は、白2でトン死。

【25図】

・前問がわかれば、連鎖反応で、

・黒先白死、ということが見えてくるだろう。そうである。

【26図】

・黒1のオキが正着。

※この黒1の位置は、“1の二”であるが、角度を変えれば、“2の一”と同じ。

【27図】

・ついで、白1なら、黒2と眼をつぶすというヨミがあって、白を殺すことになる。

※スミの基本死活を考える場合、この“2の一”とか“1の二”は、頻度の高い形の急所になっている事が多いといえる。

本章でも数題、この問題を取りあげてみたという。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、197頁~198頁)

【第2部B 第3問】

【問題図】(黒先)

・隅の白の形がぎくしゃくしていることに気づけば、もう答えはわかったようなもの。

【正解1】活き

・黒1のツギが、aの眼持ち活きと、bのオイオトシの筋を見合いにしている。

【正解2】活き

・白1と抵抗してきても、黒は2と取って心配ない。

※いぜんとして、黒はaと白△の眼持ちが見合い。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、293頁~294頁)

【第2部B 第9問】

【問題図】(黒先)

・五目中手に気をつければ、できたも同じこと。

【正解】活き

・黒1と眼形の急所へ打つのが正しい。

※黒▲4子を捨て石にするという感覚が大切。

【失敗】死に

・黒1とツぐのは、白の注文にはまる。

・白2と中手されて、黒はトン死。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、305頁~306頁)

「第2部B 次の狙いを待つ一手の詰碁」

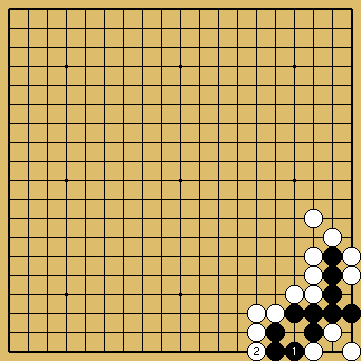

【第10問】[黒先]

≪棋譜≫(307頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆“小を捨てて大につけ” この一手しかない。

【正解:活き】

≪棋譜≫(308頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とダメをつめる一手。

※このあと、白a(16, 十八)には、黒b(18, 十九)で本隊が活きる。

※黒1でa(16, 十八)は、白b(18, 十九)で黒死に。

【参考:コウ】

≪棋譜≫(308頁の参考図)

棋譜再生

棋譜再生

・白2のダメがなくても、黒1はまずい。

・白2でコウにされる。

※この場合も、黒a(19, 十八)が正着。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、307頁~308頁)

【第2部B 第11問】

【問題図】(黒先)

・シノギの筋。白もちょっと不自由な形をしているので、強いことはいえない。

【正解】活き

・黒はウッテガエシの筋が見えているかどうか。

・黒1のサガリが正着。

・白a、黒bで黒は活き。

【参考】ウッテガエシ

・白1に対して、黒は2。

・白3のあと、黒▲でウッテガエシ。

(これは黒がうますぎ)

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、309頁~310頁)

【第2部B 第12問】

【問題図】(黒先)

・実戦的なシノギの問題。

【正解】活き

・黒1のツケが手筋。

・このあと白aに、黒はbで活き。

※黒1でbは、白1が急所。欠け眼にされる。

【変化】活き

・上図黒1のあと、白1のハネダシから3には、黒2以下10までと応じて、心配ない。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、311頁~312頁)

【第2部B 第13問】

【問題図】(黒先)

・白Aのワタリを防ぐ筋が見えていれば、危険はない。

【正解】活き

・黒1のキリが落ちついた好手。

・このあと、白aは、黒bとウッテガエシの筋に引っかかる。

【失敗】死に

・黒1とハネるのは大事件。

・白2から4と、黒は逆にウッテガエシの筋にはまる。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、313頁~314頁)

【第2部B 第14問】

【問題図】(黒先)

・基本的なシノギのテクニック。

黒はおたおたしないように。

【正解1】活き

・黒1とアテカエすのが好手。

※黒▲1子を助けようなどと考えているうちは、初級の壁を破れない。

【正解2】オイオトシ

・続いて、白1と黒1子を抜いたとき、黒は2とアテて、オイオトシの筋。

※捨て石の感覚が必要。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、313頁~314頁)

【第2部B 第15問】

【問題図】(黒先)

・黒は無キズで生きなくてはいけない。

【正解1】活き

・黒1とハうのが巧手。

※黒1でaは、白1でコウ。

※黒は無条件で活き形が正解。

【正解2】セキ

・続いて、白1に黒2と打ってセキ。

※黒2でaは身ダメがつまるから要注意。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、317頁~318頁)

【第2部B 第25問】

【問題図】(黒先)

・欠け眼にする筋がわかっていれば思いきりよくいける。

【正解1】活き

・黒1とケイマにスベるのが正着。

※この一手で、白は二眼作ることができない。

【正解2】欠け眼

・しかし、続く、白1に、黒2と眼を取る手段がわかっていればこそ。

・白3には、黒4まで。白死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、337頁~338頁)

【第2部B 第27問】

【問題図】(黒先)

・黒▲2子には意外とねばりがある。

もうおわかりだろう。

【正解1】死に

・黒aとツぐようでは見込みない。

・白1と活かしてしまう。

・黒1のハネ殺し。

【正解2】取り返す

・続いて、白1と取られても、黒2と取り返す手段がある。

・白3には、黒4とウチ欠く。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、341頁~342頁)

【第2部B 第34問】

【問題図】(黒先)

・白のダメがつまっていることに着目してほしい。

【正解1】死に

・黒1のオキが急所。

※この一手で、白はおだぶつ。

※白はダメヅマリがひびいている。

【正解2】バタバタ

・続いて、白1なら黒2。

※白1で2なら、黒a。

※また白1でaなら黒2、または1で白死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、355頁~356頁)

【第2部B 第39問】

【問題図】(黒先)

・白の泣き所。

そこをつけば、一発で白はあの世いき。

【正解】死に

・黒1のハネで、白は、ハイそれまで。

※白からa、bどちらへも打てないのが泣き所。

【失敗】活き

・黒1と白3子を取るのは、白2で活きられる。

※黒1でaも、白2で同じこと。黒は失敗。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、365頁~366頁)

【第2部B 第40問】

【問題図】(黒先)

・実戦でも、こううまくいくと楽しいもの。そういう一手。

・冷静さが大切。

【正解1】死に

・黒1の単ツギが好手。

※これで白は二眼できない。

・このあと、白aなら黒b。

【正解2】欠け眼

・つまり、続いて、白1でも、黒2。

※上図黒1は、この欠け眼の筋をニラんでいる。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、367頁~368頁)

【第2部B 第41問】

【問題図】(黒先)

・白の唯一の弱点は?

・セキにしないように注意してほしい。

【正解】死に

・黒は1とダメをつめる。

・白aの弱点ができ、白がツげば、五目中手の形になり、白即死。

【失敗】活き

・黒1は、白2が形の急所。これはセキ。

※黒はaと打っても、白bで活き。

※第37問とはちがう。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、369頁~370頁)

「あとがき」によれば、本書は、入門してまもない初級者から入段をめざす中級者まで、幅広い囲碁愛好者を対象とした詰碁集である。

棋力の向上には詰碁の勉強が一番だといわれる。

この本は、表題のとおり、一手で決まる詰碁を集めている。

(文字どおり一手で解決するものもあれば、一手のあと、少しヨミを要求するものもある)

趙治勲氏は、むずかしい詰碁を一つ解くよりも、やさしい詰碁を10か20解く方が上達のためになると考えている。

やさしい詰碁を100~200個、征服していけば、ヨミの力が養われるという。

(そのさい、7、8割がたは自力で解ける詰碁集が適切)

本書を一度通読したら、忘れたころに二度、三度と繰り返し通読してほしいという。

(趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、375頁)

「囲碁十訣」の一つ「小を捨てて大に就け」に関連した問題も出されている。

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【第14問】[黒先]

≪棋譜≫(225頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆“小を捨てて大につけ” 全部活きようとして、元も子も無くしては何もならない。

【正解1:捨て石】

≪棋譜≫(226頁の正解1図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1のキリが好手。

※黒a(15, 十五)と黒3子を助けるのは、白1で全体の黒が死ぬ。

【正解2:活き】

≪棋譜≫(226頁の正解2図)

棋譜再生

棋譜再生

・白2と黒3子を捨てて、黒3と本隊を助けるのが眼目。

・小を捨てて大につけ、は囲碁の極意。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、225頁~226頁)

「第2部B 次の狙いを待つ一手の詰碁」

【第10問】[黒先]

≪棋譜≫(307頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆“小を捨てて大につけ” この一手しかない。

【正解:活き】

≪棋譜≫(308頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とダメをつめる一手。

※このあと、白a(16, 十八)には、黒b(18, 十九)で本隊が活きる。

※黒1でa(16, 十八)は、白b(18, 十九)で黒死に。

【参考:コウ】

≪棋譜≫(308頁の参考図)

棋譜再生

棋譜再生

・白2のダメがなくても、黒1はまずい。

・白2でコウにされる。

※この場合も、黒a(19, 十八)が正着。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、307頁~308頁)

貪欲を戒めた詰碁として、次のものを紹介しておこう。

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【第13問】[黒先]

≪棋譜≫(223頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆欲ばると、ドンデン返しがある。

【正解:眼持ちが正着で活き】

≪棋譜≫(224頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1と眼持ちするのが正着。

※うんと弱いうちは、この黒1がすぐ打てるが、少し強くなると、そうでもなくなるようだ。

【失敗:死に】

≪棋譜≫(224頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生

・少し強くなると、黒1と働いて活きようとすることが多い。

⇒しかし、ちょっと待て。

・白2、4で黒トン死。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、223頁~224頁)

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【第15問】[黒先]

≪棋譜≫(227頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆見た目よりも簡単。黒は難しく考えないこと。

欲ばりは禁物。

【正解:コスミが沈着で活き】

≪棋譜≫(228頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1とコスむのが沈着。黒活き。

※しかし、実戦になると、つい欲ばってしまうもの。

【失敗:オサエが失敗のもとで死に】

≪棋譜≫(228頁の失敗図) 白2(黒3の下)

棋譜再生

棋譜再生

・黒1のオサエが失敗のもと。

・白2から6という一連の殺しの筋が待ち受けている。

⇒黒は要注意。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、227頁~228頁)

囲碁十訣とは無関係の練習問題(2021年12月4日)

「第1部A ひと目でわかる一手の詰碁」

【第6問】[黒先]

≪棋譜≫(23頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆白がいやな所にオイてきた。

冷静に処理して、活きをはかること。

【正解:隅から受けて活き】

≪棋譜≫(24頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・1と隅から受けるのがいい手。

・このあと、白a(15, 十九)なら、黒b(17, 十八)。

※白の1子が取れているので、二眼。

【失敗:フトコロを広げるのは失敗】

≪棋譜≫(24頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生

・1と広げるのは、ここでも失敗。

・白2とハワれて死に。

※1でa(17, 十八)にツグのも、白2で死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、23頁~24頁)

【第7問】[黒先]

≪棋譜≫(25頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆前問と関係がある。

ちょっと難問であるが、よく考えて活きよ。

【正解:サガリで活き】

≪棋譜≫(26頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・1とサガれば活きられる形。

・白2のオキなら、前問のように、黒3で活き。

※2でa(15, 十九)のハネなら黒2。

【失敗:オキはコウ】

≪棋譜≫(26頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生

※1の所が急所のように見えるが、少し欠陥がある。

・白4までコウになるから、注意せよ。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、25頁~26頁)

「第1部A ひと目でわかる一手の詰碁」

【第13問】[黒先]

≪棋譜≫(37頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆左右の黒をどうつながるか。

打つ手は二つしか考えられない。

【正解:サガリで活き】

≪棋譜≫(38頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・1とサガるのが、ここではうまい活き方。

・白はa(16, 十九、つまり黒1の右)に突っ込めないから、左右に二眼の活き。

【失敗:アテるとコウに】

≪棋譜≫(38頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生

・うっかり1とアテたくなる。

・しかし、白2とウチ欠かれ、コウに持ち込まれるので、注意、注意!

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、37頁~38頁)

「第1部A ひと目でわかる一手の詰碁」

【第16問】[黒先]

≪棋譜≫(43頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生

☆中央の一眼ははっきりしているから、辺でもう一眼作る。

コウは正解ではない。

【正解:コスミで活き】

≪棋譜≫(44頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生

・うまい手があった。1とこんな所にコスむのが、活きの唯一の手段。

・白はa(14, 十八)の眼を奪えない。

【失敗:オサえるとコウに】

≪棋譜≫(44頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生

・ついうっかり、1とオサえてしまうかもしれない。

・白2に黒3とアテるしかなく、コウになった。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、43頁~44頁)

(2025年5月4日)

【はじめに】

今回のブログも、囲碁の死活について、次の著作を参考にして考えてみたい。

〇趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]

この著作は以前に簡単に紹介したことがあった。プロ棋士鶴山淳志(2019年八段)氏も推奨しておられる詰碁集である。鶴山淳志氏は、2020年には林漢傑氏とともに、You Tube「つるりんチャンネル」を開設し、囲碁普及に努めておられる。

【趙治勲氏のプロフィール】

・1956年生まれ。韓国釜山市出身。

・1962年来日、故木谷実九段に入門。

・1968年、11歳で入段。1971年、五段。1981年、九段。

・1975年、第12期プロ十傑戦で初のビッグタイトルを獲得、その後、各種棋戦で活躍し、1980年名人位に就く。以後1984年まで5連覇。名誉名人の資格を得る。

・1981年、本因坊と併せ持ち、タイトル戦史上4人目の名人・本因坊となる。

・1982年、名人、本因坊、十段、鶴聖の4冠制す。

・1983年、棋聖位を獲得、3大タイトルを独占。棋聖戦3連覇。

・1987年、天元位を獲得し、史上初のグランド・スラム(7大タイトル制覇)達成。

・1989年、本因坊奪取、以降10連覇で二十五世本因坊の称号を受ける。

・1996年、11年ぶりに名人奪取、2度目の大3冠を達成。

・1998年、3巡目の大3冠。

・2002年、タイトル獲得65となり、二十三世本因坊坂田栄男の記録を抜く。

・2014年、第4回マスターズカップ優勝。

※2014年9月現在、タイトル獲得数73。平成24年、通算1400勝達成。

【趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズはこちらから】

ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習 (MYCOM囲碁文庫)

本書の目次は次のようになっている。

【目次】

第一部

A ひと目でわかる一手の詰碁

詰碁とはどういうものか

第1問~第40問

B 少しむずかしい一手の詰碁

詰碁の基本

第1問~第42問

第二部

A 一発で決める一手の詰碁

活き形と地を区別

第1問~第40問

B 次の狙いを持つ一手の詰碁

ヨミの力養成講座

第1問~第43問

※本書は1997年に成美堂出版から刊行された「一手の詰碁大集合」を一部割愛して再版したもの。

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・氏のプロフィール

・趙治勲『ひと目の詰碁』のあとがき

・第一部A ひと目でわかる一手の詰碁 詰碁とはどういうものか

・第1部A 第27問

・第1部A 第35問

・第1部B 少しむずかしい一手の詰碁

・第1部B 第2問

・第1部B 第3問

・第1部B 第33問

・第1部B 第38問

・第1部B 第39問

・第2部B 第9問

・第2部B 第10問

・第2部B 第11問

・第2部B 第12問

・第2部B 第13問

・第2部B 第14問

・第2部B 第15問

・第2部B 第25問

・第2部B 第27問

・第2部B 第34問

・第2部B 第39問

・第2部B 第40問

・第2部B 第41問

・趙治勲『ひと目の詰碁』と囲碁十訣

趙治勲『ひと目の詰碁』のあとがき

・「あとがき」によれば、本書は、入門してまもない初級者から入段をめざす中級者まで、幅広い囲碁愛好者を対象とした詰碁集である。

棋力の向上には詰碁の勉強が一番であるから、「ひと目の詰碁」としてまとめてみた。

・この本は、表題のとおり、一手で決まる詰碁を集めている。

(文字どおり一手で解決するものもあれば、一手のあと、少しヨミを要求するものもある。

しかしどちらにしても、普通の詰碁よりズッとやさしいものばかりである)

・むずかしい詰碁を一つ解くよりも、やさしい詰碁を10か20解く方が上達のためになると著者は考えている。

やさしい詰碁を100個、200個と征服していけば、ヨミの力が養われるという。

(そのさい、7、8割がたは自力で解ける詰碁集が適切である)

※本書を一度通読したら、また日をおいて、忘れたころに二度、三度と繰り返し通読してほしい。棋力向上は請け合いである。)

(趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、375頁)

第一部A ひと目でわかる一手の詰碁 詰碁とはどういうものか

【詰碁とはどういうものか】

・これまで、詰碁(つめご)にあまりお目にかかったことのない人のために、詰碁のイロハを簡単に説明しておく。

・問題に挑戦するまえに、ぜひとも読んでほしい。

【活き、死に、コウ(劫)】

・石には活きと死にとコウと三種類ある。

・1図は活き、2図は死に、3図はコウ。

【1図】

【2図】

【3図】

・詰碁は石の活き死にが目標であり、テーマになる。

詰碁の結果図は活きか死にかコウのどれかである。

【黒先コウ】

【10図】

・黒先で白はどうなるか。

【11図】

・1とキリ、白2と打ってコウになる。

黒先コウが正解

【12図】

・ほかの手ではすべて活きられるから、失敗。

【まとめ】

①黒先活き(自分の石が活きる)

②黒先白死(相手の石を殺す)

③黒先コウ(自分の石がコウになるか、相手の石をコウにする)

※この三つが詰碁の最終結果。

本書では問題のところに、活きか死にかコウかを明示しない。

【セキは活き】

・「セキ」は活きやコウとはまた別のものと思っている人もいるが、そうではない。

詰碁では、セキは活きと同格。

セキの石は文字どおり活きているのであるから。

【13図】

・黒石はセキなので活き。

【14図】

・この形では、黒1と打てばセキ。

・黒先活き、というわけである。

【15図】

・欲ばって1とハネると、白2に打ち欠かれて、死んでしまう。

※黒aと取っても、2の所は欠け眼。

隅は一眼しかない。

【両コウ】

・実戦にも詰碁にも、あまりあらわれない珍しい形に、「両コウ」がある。

コウが二つくっついたややこしい形であるが、これもおぼえておいてほしい。

【16図】

・白がaとコウを取れば、黒はbと取る。

・さらに―

【17図】

・白コウ立てしてaと取れば、黒b。

・cの眼はどうしても奪えないから、この黒石は活き。

※「両コウ活き」となる。

※白bのツギなら黒aツギ。

【「隅の曲り四目」は死に】

【22図】

・22図はセキのように見えるが、セキではない。

※これは「隅の曲り四目」といわれる、特別の形。

・まず、黒からは手出しできない。

・黒aに打っても、黒bに打っても、白にとられる。

【23図】

・一方白からは、好きなときに1と打ち、黒2と取らせて―

【24図】

・白3と打つ。

・黒4でコウになる。

※黒からは手出しができない。

白からはいつでもコウに行ける。

したがって、あきらかに白が有利な立場にあるわけで、この形は規約により、

「無条件死に」と決められている。

※隅の曲り四目は死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、4頁~12頁)

第1部A 第27問

【第1部A 第27問】

【問題図】(黒先)

・ややこしい形をしているから、しばらく眺めてほしい。

・どこの眼を攻めるか……。

【正解1】死に

・「一手の詰碁」というより、「三手の詰碁」といったほうがいいかもしれない。

・1の打ち欠きがいい手。

【正解2】欠け眼

・白2と取るほかないから、黒3とヌイて白は眼ができない。

・白2でaヌキなら、黒3で欠け眼。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、65頁~66頁)

第1部A 第35問

【第1部A 第35問】

【問題図】(黒先)

・とにかく、下の方の眼を奪わねばならない。

・それには……。

【正解1】死に

・眼を取るには、とにかく黒1に打つよりないが、この形は1が成功するようにできている。

【正解2】欠け眼

・白は黒▲の石を取れない。

・白2に黒3と打ち、白aに入れないから。

※左方、一線サガリが効果的。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、81頁~82頁)

第1部B 少しむずかしい一手の詰碁

【詰碁の基本】

・詰碁の基礎にある「中手」「欠け眼」「急所」についてふれておく。

このほかにも大事なことはいっぱいあるが、とりあえずこの三つがとてもたいせつ。

【中手】

・第一部Aにも、中手(なかて)がふんだんに出てきた。

中手の基本形をふり返ってみよう。

【1図】

・1図は三目中手。

・黒1と打てば死に。

※逆に白が1に打てば活き。

【2図】

・曲った形の三目中手。

・黒1なら死に。

※白が1に打てば、活き。

【3図】

・四目中手。このままで、白は死んでいる。

【4図】

・山の形をした四目中手。

・1で死んでいるが、白が1なら活き。

【5図】

・隅での四目中手。

・このように曲った形なら、黒1でコウになる。

※外側のダメが二つあいていれば(たとえば黒▲がなければ)、白a以下オシツブシの活きになることを確かめてほしい。

【6図】

・辺での曲った四目中手

・黒1で死に。

【7図】

・前図の類似形。

・白は丈夫な形をしているので、黒aは意味がない(白bでよい)。

つまり、完全な活き形。

【8図】

・だんだんむずかしくなる。五目中手の格好。

・黒1と打てば死んでいる。

・白からは1の所に打てば生きている。

※三目中手、四目中手、五目中手は実戦でもふんだんに登場してくるし、したがって、詰碁にもしばしば利用されるから、よく銘記しておいてほしい。

【9図】

・十字の形をした五目中手。

・むろん黒1で死んでいる。

・白からは当然1に打って活きる。

【10図】

・六目中手となると、実戦にもあまりあらわれない。

※目が6目もありながら、1に打てば死んでいる。

この形を「花六」というが、ちょっとむずかしいので、初級のうちはおぼえる必要はないようだ。

【11図】

・たとえばこの形。

・中手のことがよくわかっていれば、黒1を発見できる。

・これで五目中手。白は死んでいるというわけ。

【12図】

・やはり1と打てば五目中手。

・白から1の所に打てば、セキの活きとなる。確かめてほしい。

【欠け眼】

・中手は慣れればそれほどむずかしいものではない。

欠け眼のテクニックも、決してむずかしくない。

【13図】

・1とオイて、白を仕留めることができるか。

・白aと2子取られても、aの右にウチ欠けば欠け眼。

※このことがわかっていれば、自信を持って1に打てるだろう。

図にすれば14図である。

【14図】

【15図】

・形が変わった。

・この白を取るには、1とウチ欠けばいい。

・白2と取れば3の中手まで。

【16図】

・1に白2と眼を持てばどうするか。

・何も悩むことはない。黒3と出、2子にして捨てる。

※2子取られても、欠け眼にできるから。

【17図】

・最初、黒1と眼形の急所にオクこともできる。これでも死んでいる。

・白2なら3とウチ欠いていいし、白2を3に打てば、黒2とハッて、中手で死ぬ。

※いろいろ変化があってややこしいようだが、根本は決してむずかしくない。

【18図】

・この形は、1とウチ欠き、また3にウチ欠けば、眼はできない。欠け眼。

【19図】

・1のとき、白2とこちらをツイだらどうするか?

・もうおわかりだろう。3と2子にして捨てればいい。

※わざわざ2子にして捨て、欠け眼にするテクニックは詰碁の基本といっていいだろう。

【20図】

・また形が変わった。

・1と突っ込み、わざわざ2子にして捨てる。

※黒aとアテ、白1とツガせるのはもったいない話。

【21図】

・続いて白2と2子取ったとき、3とウチ欠けばこの白石は死にが決まる。

【22図】

・黒先でどうなるかという詰碁。

・aの所は、白に取られてもすぐ欠け眼にできるから、本筋とは関係ない。

・bにはっきり一眼あるから、cに眼ができるかどうかが勝負。

【23図】

・黒1、白2としてしまったのでは、詰碁にも何にもならない。

【24図】

・1まで踏み込む。この手をヨンでみるべきである。

・白2の一手であるから、黒3とし、カケ眼にできた。

※これは「三手の詰碁」であるが、「一手の詰碁」に慣れてきたら、こうしたヨミも必要になってくる。

【眼形の急所】

・眼形の急所もまた、詰碁では大事な分野だといえる。

中手で殺す手はすべて眼形の急所であるし、第一部Aでも急所がたくさん出てきた。

【25図】

・黒先でどうなるか。

【26図】

・1とハネる手はいちおうの攻めではあるが、白2と打たれて活き。

※aとbが見合いになっている。

【27図】

・ズバリ、1とオケば一発で死んでいる。

・白aは黒b。

※活きる広さはとてもないし、セキにもならない。

【28図】

・黒先で、この白石をどうにかしたいのだが……。

※いろいろヨンでみて、なかなか殺せないかもしれない。

しかし、いろいろヨンでいるうちに、パッと眼形の急所が発見できる。

【29図】

・1とハネれば、白2で活きている。

・1をにaにオイてみても、やはり白2で活き。

【30図】

・となれば、1のオキはどうか。

※これが眼形の急所。ちょっと五目中手の格好に似ている。

このあと、白に活きがないことを研究してほしい。

【31図】

・これは一手から三手のヨミを必要とする詰碁。

黒先で、うまく白を仕留めることができるだろうか。

【32図】

・1とオイてみる。

※一見、急所らしく見えるが、白2のあと、うまくいかない。

aとbが見合いになり、白活き。

【33図】

・1と上にツケるのが急所。

・2の一手に黒3とすれば、白はaと打てないから、死にとなった。

※これは、「三手の詰碁」であるが、これから研究する第一部Bでは「三手の詰碁」も少し登場する。「一手の詰碁」からだんだん「三手の詰碁」に進む。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、94頁~104頁)

第1部B 第2問

【第1部B 第2問】

【問題図】(黒先)

・隅での六目の形。

・とにかくAの断点を守らねばならないが……。

【正解】活き

・眼形の急所は1。

これで味よく活きている。

※白aには黒bでいいのだから。

【失敗】コウ

・1は白2にツケる手ががあった。

・黒3でコウにするよりない。

※2の点がこの詰碁の急所。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、107頁~108頁)

第1部B 第3問

【第1部B 第3問】

【問題図】(黒先)

・よくよくヨンでかからねばならない。

・「一手の詰碁」にしては難問だろう。

【正解】活き

・ちょっと意外かもしれないが、1とへこんで眼を持つ。

※これしか活きる道はない形。

【失敗】死に

・1と打ちたくなるが、白2がアタリになるのが黒の泣きどころ。

※中手の格好で、死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、109頁~110頁)

第1部B 第33問

【第1部B 第33問】

【問題図】(黒先)

・コウにしてはいけない。

・無条件で取ってほしい。

【正解】死に

・1のオキがこの詰碁の急所。

・白2に3とキリ、白aのウッテガエシが打てない。ダメヅマリだから。

【失敗】コウ

・1のキリは最初に思い浮かぶが、白2と受けられてコウ。

※追及不足だった。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、169頁~170頁)

第1部B 第38問

【第1部B 第38問】

【問題図】(黒先)

・白のフトコロが広くて、つかみ所がない。

・外から攻めるか、内から攻めるか。

【正解】死に

・外から1とハネれば、白死に。

・白aは黒bでも黒cでもかまわない。

※1はcでもよく、「ハネ殺し」。

【失敗】活き

・中から攻めるのは、たとえば1のオキ。

・白2から4と眼を持たれ、活きとなった。

※1を2でも同じ。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、179頁~180頁)

第1部B 第39問

【第1部B 第39問】

【問題図】(黒先)

・2子が取られている。

・白の活路を奪うには、かなり踏み込まないといけないようだ。

【正解1】死に

・1まで大ザルにスベれば、眼形の余地がない。

※1でaの小ザルは、白1で止められ活き。

【正解2】死にの証明

・上図に続いて、白2、4としても、5で三目中手。

※白はくやしいながら、大ザルをとがめることができない。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、181頁~182頁)

第1部B 第41問

【第1部B 第41問】

【問題図】(黒先)

・詰碁はつくづく冷静さが大事だと思う。

・実戦だと、つい3子取りで満足するのではないだろうか。

【正解】死に

・1とツケて、全体を殺すことができる。

・白aなら黒b、白bなら黒aなので、はっきりしている。

【失敗】活き

・1とキッて3子取る。

・2、4と活きられ、不十分だろう。

※1で4にオクのは、白1にツガれて活き。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、185頁~186頁)

第二部A 一発で決める一手の詰碁 活き形と地を区別

第二部A 一発で決める一手の詰碁

【活き形と地を区別】

・碁を覚え始めたひとから初級者ぐらいまでは、活きることと地を囲うことを同じと考えていることが多いようだ。

【1図】

・黒先。活きと地を囲うことの区別がはっきりわかるようになれば、次図のような失敗はしないもの。

【2図】

・黒1と白の進路を止めるのは失敗。

・白2と中手(なかて)にされて、黒トン死になる。

・黒aや黒bは欠け眼であるから、黒は一眼しかないのと同じ状態。

【3図】

・ただし、本図のような場合は、黒の生死は問題にしないから、黒1とオサエなくてはいけない。

・黒1をaとユルめるのは、黒地が損である。

※この区別がつかないでいると、チリも積って、気がついたときには大差になっていたということにもなりかねない。

【4図】

・黒1が正解で、黒活き。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、190頁~191頁)

【死はハネにあり】

・死活の基本を覚えるのに、便利な囲碁格言がある。

【5図】

・黒先。「死はハネにあり」から。

・フトコロをせばめるのが着眼点。

【6図】

・黒1のハネで、白死に。

【7図】

・続いて、白1なら、黒2の中手でトドメを刺す。

・このあと、白aの取りには、黒bとユルめることをお忘れなく。

※黒cは、白bでコウにされる。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、191頁~192頁)

第2部A 一発で決める一手の詰碁 “2の一”の急所

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【“2の一”の急所】

※ハネ殺し、左右同型中央に手あり、そして、“2の一”の急所。

この三つの囲碁格言を知っているだけでも、かなりの戦力になる。

・“2の一”は、角度を変えれば、“1の二”と同じこと。

【22図】

・黒先で活きる問題。

そのさいの眼形の急所は?

【23図】

・黒1であるが、この黒1の位置が辺から2線と一線上にあり、一般に“2の一”の急所と呼ばれる。

【24図】

・黒1は、白2でトン死。

【25図】

・前問がわかれば、連鎖反応で、

・黒先白死、ということが見えてくるだろう。そうである。

【26図】

・黒1のオキが正着。

※この黒1の位置は、“1の二”であるが、角度を変えれば、“2の一”と同じ。

【27図】

・ついで、白1なら、黒2と眼をつぶすというヨミがあって、白を殺すことになる。

※スミの基本死活を考える場合、この“2の一”とか“1の二”は、頻度の高い形の急所になっている事が多いといえる。

本章でも数題、この問題を取りあげてみたという。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、197頁~198頁)

第2部B第3問

【第2部B 第3問】

【問題図】(黒先)

・隅の白の形がぎくしゃくしていることに気づけば、もう答えはわかったようなもの。

【正解1】活き

・黒1のツギが、aの眼持ち活きと、bのオイオトシの筋を見合いにしている。

【正解2】活き

・白1と抵抗してきても、黒は2と取って心配ない。

※いぜんとして、黒はaと白△の眼持ちが見合い。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、293頁~294頁)

第2部B第9問

【第2部B 第9問】

【問題図】(黒先)

・五目中手に気をつければ、できたも同じこと。

【正解】活き

・黒1と眼形の急所へ打つのが正しい。

※黒▲4子を捨て石にするという感覚が大切。

【失敗】死に

・黒1とツぐのは、白の注文にはまる。

・白2と中手されて、黒はトン死。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、305頁~306頁)

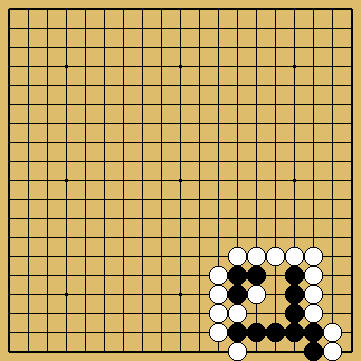

第2部B 【第10問】

「第2部B 次の狙いを待つ一手の詰碁」

【第10問】[黒先]

≪棋譜≫(307頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆“小を捨てて大につけ” この一手しかない。

【正解:活き】

≪棋譜≫(308頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とダメをつめる一手。

※このあと、白a(16, 十八)には、黒b(18, 十九)で本隊が活きる。

※黒1でa(16, 十八)は、白b(18, 十九)で黒死に。

【参考:コウ】

≪棋譜≫(308頁の参考図)

棋譜再生

棋譜再生・白2のダメがなくても、黒1はまずい。

・白2でコウにされる。

※この場合も、黒a(19, 十八)が正着。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、307頁~308頁)

第2部B第11問

【第2部B 第11問】

【問題図】(黒先)

・シノギの筋。白もちょっと不自由な形をしているので、強いことはいえない。

【正解】活き

・黒はウッテガエシの筋が見えているかどうか。

・黒1のサガリが正着。

・白a、黒bで黒は活き。

【参考】ウッテガエシ

・白1に対して、黒は2。

・白3のあと、黒▲でウッテガエシ。

(これは黒がうますぎ)

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、309頁~310頁)

第2部B第12問

【第2部B 第12問】

【問題図】(黒先)

・実戦的なシノギの問題。

【正解】活き

・黒1のツケが手筋。

・このあと白aに、黒はbで活き。

※黒1でbは、白1が急所。欠け眼にされる。

【変化】活き

・上図黒1のあと、白1のハネダシから3には、黒2以下10までと応じて、心配ない。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、311頁~312頁)

第2部B第13問

【第2部B 第13問】

【問題図】(黒先)

・白Aのワタリを防ぐ筋が見えていれば、危険はない。

【正解】活き

・黒1のキリが落ちついた好手。

・このあと、白aは、黒bとウッテガエシの筋に引っかかる。

【失敗】死に

・黒1とハネるのは大事件。

・白2から4と、黒は逆にウッテガエシの筋にはまる。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、313頁~314頁)

第2部B第14問

【第2部B 第14問】

【問題図】(黒先)

・基本的なシノギのテクニック。

黒はおたおたしないように。

【正解1】活き

・黒1とアテカエすのが好手。

※黒▲1子を助けようなどと考えているうちは、初級の壁を破れない。

【正解2】オイオトシ

・続いて、白1と黒1子を抜いたとき、黒は2とアテて、オイオトシの筋。

※捨て石の感覚が必要。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、313頁~314頁)

第2部B第15問

【第2部B 第15問】

【問題図】(黒先)

・黒は無キズで生きなくてはいけない。

【正解1】活き

・黒1とハうのが巧手。

※黒1でaは、白1でコウ。

※黒は無条件で活き形が正解。

【正解2】セキ

・続いて、白1に黒2と打ってセキ。

※黒2でaは身ダメがつまるから要注意。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、317頁~318頁)

第2部B第25問

【第2部B 第25問】

【問題図】(黒先)

・欠け眼にする筋がわかっていれば思いきりよくいける。

【正解1】活き

・黒1とケイマにスベるのが正着。

※この一手で、白は二眼作ることができない。

【正解2】欠け眼

・しかし、続く、白1に、黒2と眼を取る手段がわかっていればこそ。

・白3には、黒4まで。白死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、337頁~338頁)

第2部B第27問

【第2部B 第27問】

【問題図】(黒先)

・黒▲2子には意外とねばりがある。

もうおわかりだろう。

【正解1】死に

・黒aとツぐようでは見込みない。

・白1と活かしてしまう。

・黒1のハネ殺し。

【正解2】取り返す

・続いて、白1と取られても、黒2と取り返す手段がある。

・白3には、黒4とウチ欠く。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、341頁~342頁)

第2部B第34問

【第2部B 第34問】

【問題図】(黒先)

・白のダメがつまっていることに着目してほしい。

【正解1】死に

・黒1のオキが急所。

※この一手で、白はおだぶつ。

※白はダメヅマリがひびいている。

【正解2】バタバタ

・続いて、白1なら黒2。

※白1で2なら、黒a。

※また白1でaなら黒2、または1で白死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、355頁~356頁)

第2部B第39問

【第2部B 第39問】

【問題図】(黒先)

・白の泣き所。

そこをつけば、一発で白はあの世いき。

【正解】死に

・黒1のハネで、白は、ハイそれまで。

※白からa、bどちらへも打てないのが泣き所。

【失敗】活き

・黒1と白3子を取るのは、白2で活きられる。

※黒1でaも、白2で同じこと。黒は失敗。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、365頁~366頁)

第2部B第40問

【第2部B 第40問】

【問題図】(黒先)

・実戦でも、こううまくいくと楽しいもの。そういう一手。

・冷静さが大切。

【正解1】死に

・黒1の単ツギが好手。

※これで白は二眼できない。

・このあと、白aなら黒b。

【正解2】欠け眼

・つまり、続いて、白1でも、黒2。

※上図黒1は、この欠け眼の筋をニラんでいる。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、367頁~368頁)

第2部B第41問

【第2部B 第41問】

【問題図】(黒先)

・白の唯一の弱点は?

・セキにしないように注意してほしい。

【正解】死に

・黒は1とダメをつめる。

・白aの弱点ができ、白がツげば、五目中手の形になり、白即死。

【失敗】活き

・黒1は、白2が形の急所。これはセキ。

※黒はaと打っても、白bで活き。

※第37問とはちがう。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、369頁~370頁)

趙治勲『ひと目の詰碁』と囲碁十訣

「あとがき」によれば、本書は、入門してまもない初級者から入段をめざす中級者まで、幅広い囲碁愛好者を対象とした詰碁集である。

棋力の向上には詰碁の勉強が一番だといわれる。

この本は、表題のとおり、一手で決まる詰碁を集めている。

(文字どおり一手で解決するものもあれば、一手のあと、少しヨミを要求するものもある)

趙治勲氏は、むずかしい詰碁を一つ解くよりも、やさしい詰碁を10か20解く方が上達のためになると考えている。

やさしい詰碁を100~200個、征服していけば、ヨミの力が養われるという。

(そのさい、7、8割がたは自力で解ける詰碁集が適切)

本書を一度通読したら、忘れたころに二度、三度と繰り返し通読してほしいという。

(趙治勲『ひと目の詰碁―やさしい問題を反復練習』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、375頁)

「囲碁十訣」の一つ「小を捨てて大に就け」に関連した問題も出されている。

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【第14問】[黒先]

≪棋譜≫(225頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆“小を捨てて大につけ” 全部活きようとして、元も子も無くしては何もならない。

【正解1:捨て石】

≪棋譜≫(226頁の正解1図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のキリが好手。

※黒a(15, 十五)と黒3子を助けるのは、白1で全体の黒が死ぬ。

【正解2:活き】

≪棋譜≫(226頁の正解2図)

棋譜再生

棋譜再生・白2と黒3子を捨てて、黒3と本隊を助けるのが眼目。

・小を捨てて大につけ、は囲碁の極意。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、225頁~226頁)

「第2部B 次の狙いを待つ一手の詰碁」

【第10問】[黒先]

≪棋譜≫(307頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆“小を捨てて大につけ” この一手しかない。

【正解:活き】

≪棋譜≫(308頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とダメをつめる一手。

※このあと、白a(16, 十八)には、黒b(18, 十九)で本隊が活きる。

※黒1でa(16, 十八)は、白b(18, 十九)で黒死に。

【参考:コウ】

≪棋譜≫(308頁の参考図)

棋譜再生

棋譜再生・白2のダメがなくても、黒1はまずい。

・白2でコウにされる。

※この場合も、黒a(19, 十八)が正着。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、307頁~308頁)

貪欲を戒めた詰碁として、次のものを紹介しておこう。

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【第13問】[黒先]

≪棋譜≫(223頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆欲ばると、ドンデン返しがある。

【正解:眼持ちが正着で活き】

≪棋譜≫(224頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1と眼持ちするのが正着。

※うんと弱いうちは、この黒1がすぐ打てるが、少し強くなると、そうでもなくなるようだ。

【失敗:死に】

≪棋譜≫(224頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生・少し強くなると、黒1と働いて活きようとすることが多い。

⇒しかし、ちょっと待て。

・白2、4で黒トン死。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、223頁~224頁)

「第2部A 一発で決める一手の詰碁」

【第15問】[黒先]

≪棋譜≫(227頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆見た目よりも簡単。黒は難しく考えないこと。

欲ばりは禁物。

【正解:コスミが沈着で活き】

≪棋譜≫(228頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・黒1とコスむのが沈着。黒活き。

※しかし、実戦になると、つい欲ばってしまうもの。

【失敗:オサエが失敗のもとで死に】

≪棋譜≫(228頁の失敗図) 白2(黒3の下)

棋譜再生

棋譜再生・黒1のオサエが失敗のもと。

・白2から6という一連の殺しの筋が待ち受けている。

⇒黒は要注意。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、227頁~228頁)

囲碁十訣とは無関係の練習問題(2021年12月4日)

囲碁十訣とは無関係の練習問題

「第1部A ひと目でわかる一手の詰碁」

【第6問】[黒先]

≪棋譜≫(23頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆白がいやな所にオイてきた。

冷静に処理して、活きをはかること。

【正解:隅から受けて活き】

≪棋譜≫(24頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・1と隅から受けるのがいい手。

・このあと、白a(15, 十九)なら、黒b(17, 十八)。

※白の1子が取れているので、二眼。

【失敗:フトコロを広げるのは失敗】

≪棋譜≫(24頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生・1と広げるのは、ここでも失敗。

・白2とハワれて死に。

※1でa(17, 十八)にツグのも、白2で死に。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、23頁~24頁)

【第7問】[黒先]

≪棋譜≫(25頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆前問と関係がある。

ちょっと難問であるが、よく考えて活きよ。

【正解:サガリで活き】

≪棋譜≫(26頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・1とサガれば活きられる形。

・白2のオキなら、前問のように、黒3で活き。

※2でa(15, 十九)のハネなら黒2。

【失敗:オキはコウ】

≪棋譜≫(26頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生※1の所が急所のように見えるが、少し欠陥がある。

・白4までコウになるから、注意せよ。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、25頁~26頁)

コウに関連した詰碁問題

「第1部A ひと目でわかる一手の詰碁」

【第13問】[黒先]

≪棋譜≫(37頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆左右の黒をどうつながるか。

打つ手は二つしか考えられない。

【正解:サガリで活き】

≪棋譜≫(38頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・1とサガるのが、ここではうまい活き方。

・白はa(16, 十九、つまり黒1の右)に突っ込めないから、左右に二眼の活き。

【失敗:アテるとコウに】

≪棋譜≫(38頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生・うっかり1とアテたくなる。

・しかし、白2とウチ欠かれ、コウに持ち込まれるので、注意、注意!

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、37頁~38頁)

「第1部A ひと目でわかる一手の詰碁」

【第16問】[黒先]

≪棋譜≫(43頁の問題図)

棋譜再生

棋譜再生☆中央の一眼ははっきりしているから、辺でもう一眼作る。

コウは正解ではない。

【正解:コスミで活き】

≪棋譜≫(44頁の正解図)

棋譜再生

棋譜再生・うまい手があった。1とこんな所にコスむのが、活きの唯一の手段。

・白はa(14, 十八)の眼を奪えない。

【失敗:オサえるとコウに】

≪棋譜≫(44頁の失敗図)

棋譜再生

棋譜再生・ついうっかり、1とオサえてしまうかもしれない。

・白2に黒3とアテるしかなく、コウになった。

(趙治勲『ひと目の詰碁』毎日コミュニケーションズ、2003年[2009年版]、43頁~44頁)