≪故事成語~菊地隆雄『漢文必携』より≫

(2023年12月10日投稿)

今回のブログでは、次の副教材から、故事成語についてみてゆきたい。

〇菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]

目次を参照してもらえばわかるように、「【資料編】5 故事成語」には、代表的な故事成語が列挙されている。

そのうち、次の故事成語に関しては、出典漢文が引用してある。

・青は藍より出でて藍より青し<荀子>

・杞憂<列子>

・虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

・助長<孟子>

・舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

数多くの故事成語に接して、漢文の句形やその意味を知ってほしい。

(返り点は入力の都合上、省略した。白文および書き下し文から、返り点は推測してほしい。)

国語力とは、最終的には語彙力が基礎となるから。

〇菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]

【菊地隆雄ほか『漢文必携』(桐原書店)はこちらから】

菊地隆雄ほか『漢文必携』(桐原書店)

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

5故事成語

出典漢文あり

青は藍より出でて藍より青し<荀子>

学不可以已。青取之於藍、而

青於藍、氷水為之、而寒於水。…

君子博学、而日参省乎己、則智

明而行無過矣。

【意味】

学問は途中でやめてはならない。青色は藍草からとるが、藍草よりも青く、氷は水からできるが、水よりも冷たい。…学問修養に志す人が広く学問を学び、日々何度も自分を反省すれば、知恵が確かなものになり、行いにも過ちがなくなる。

杞憂<列子>

杞国、有人憂天地崩墜、身亡

所寄、廃寝食者。又有憂彼之所

憂者。因往暁之曰、「天積気耳。…

奈何憂崩墜乎。」…其人舎然大

喜。

【意味】

杞の国に、天地が崩れ落ちたら、身の置き所がないと心配し、寝られもせず、食べ物も喉を通らない者がいた。さらにまた、その人が心配していることを心配する者がいた。そこで出かけていって、「天はたくさん集まった大気にすぎない。…天が崩れ落ちることを心配することなどない。」と言い聞かせた。…その人は心がすっきり晴れ晴れとして大いに喜んだ。

虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

不入虎穴、不得虎子。当今之

計、独有因夜以火攻虜、使彼不

知我多少。必大震怖、可殄尽也。

【意味】

(班超の言葉)虎のいる穴に入らなければ、虎の子を手に入れることはできない。今とりうる策は、夜の間に乗じ火を放って匈奴を攻め、敵に我らの人数が少ないことを悟らせないことしかない。そうすれば敵を大いに震え恐れさせて、きっと全滅させることができるだろう。

助長<孟子>

宋人有閔其苗之不長而揠

之者。茫茫然帰、謂其人曰、「今日

病矣。予助苗長矣」其子趨而往

視之、苗則槁矣。

【意味】

宋の国の人で、自分の田の苗が伸びないのを心配して苗のしんを引っ張った者がいた。すっかり疲れて帰ってきて、家の人に「今日は疲れてしまった。わたしは苗が伸びるのを助けてやったよ。」と言う。その子が(変に思って)走って田に行ってみると、苗はみな枯れてしまった。

舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

楚人有渉江者。其剣自舟中

墜於水。遽刻其舟曰、「是吾剣之

所従墜。」舟止。従其所刻者、入水

求之。舟已行矣。而剣不行。求剣

若此、不亦惑乎。

【意味】

楚の国の人で、長江を渡る者がいた。その剣が舟の中から水に落ちた。あわててその舟ばたに目印をつけて言うことには、「ここが私の剣が落ちた所だ。」と。舟が止まった。その目印をつけた所から水中に入って、剣を探した。舟はすでに動いてしまっている。しかし、剣は動いていない。剣を探し求めるのに、このようにするのはなんと見当違いなことではないだろうか。

青は藍より出でて藍より青し<荀子>

圧巻<直斎書録解題 >

羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く<楚辞>

石に漱(くちすす)ぎて流れに枕す<世説新語>

衣食足れば則ち栄辱を知る<管子>

一炊の夢<枕中記>

井の中の蛙、大海を知らず<荘子>

韋編三絶(いへんさんぜつ)<史記>

燕雀安くんぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや<十八史略>

温故知新<論語>

蝸牛(かぎゅう)角上の争い<荘子>

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)<十八史略>

苛政は虎よりも猛なり<礼記>

隔靴搔痒(かっかそうよう)<無門関>

瓜田に履(くつ)を納(い)れず<古楽府(こがふ)>

鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を問う<春秋左氏伝>

画竜(がりょう)点睛を欠く<歴代名画記>

汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)<柳宗元「陸文通先生墓表」>

換骨奪胎<冷斎夜話>

完璧<史記>

管鮑(かんぽう)の交わり<十八史略>

木に縁(よ)りて魚を求む<孟子>

杞憂<列子>

牛耳を執(と)る<春秋左氏伝>

九仭(きゅうじん)の功を一簣(いっき)に虧(か)く<書経>

漁父(ぎょほ、ぎょふ)の利<戦国策>

鶏口と為るも牛後と為る無かれ<史記>

蛍雪の功<晋書>

鶏鳴狗盗<史記>

逆鱗に触れる<韓非子>

後世畏(おそ)るべし<論語>

呉越同舟<孫子>

虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

五十歩百歩<孟子>

塞翁(さいおう)が馬<淮南子(えなんじ)>

四面楚歌<史記>

助長<孟子>

水魚の交わり<三国志>

推敲<唐詩紀事>

杜撰<野客叢書>

守株(しゅしゅ)<韓非子>

人口に膾炙(かいしゃ)す<林嵩「周朴詩集序」>

多岐亡羊(たきぼうよう)<列子>

他山の石<詩経>

蛇足<戦国策>

知音(ちいん)<列子>

朝三暮四<列子>

登竜門<後漢書>

蟷螂(とうろう)の斧<韓詩外伝>

泣いて馬謖(ばしょく)を斬る<三国志>

鶏を割くに焉(いず)くんぞ牛刀を用いん<論語>

背水の陣<史記>

白眼視<晋書>

白眉<三国志>

舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

刎頸(ふんけい)の交わり<史記>

墨守<戦国策>

先ず隗(かい)より始めよ<十八史略>

矛盾<韓非子>

孟母三遷<列女伝>

羊頭狗肉(くにく)<無門関>

洛陽の紙価貴し<晋書>

梁上(りょうじょう)の君子<後漢書>

和光同塵(どうじん)<老子>

青は藍より出でて藍より青し<荀子>

弟子が師よりも優れていること。

※「出藍(しゅつらん)の誉れ」ともいう。

圧巻<直斎書録解題 >

①多くの詩文中最も優れたもの。

②書物や催し物で最も優れた部分。

※科挙(=中国の官吏登用試験)で、最優秀の答案をほかの答案の上にのせたことから。

羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く<楚辞>

失敗に懲りて必要以上に警戒心を強めること。

※熱い吸い物でやけどをした者がそれに懲りて、冷たいなますでも息を吹きかけて食べたことから。

石に漱(くちすす)ぎて流れに枕す<世説新語>

負け惜しみが強いこと。

※晋の孫楚が「石に枕し流れに漱ぐ」と言うべきところを言い違え、「流れに枕するのは耳を洗うため、石に漱ぐのは歯を磨くためだ」とこじつけて言ったことから。

衣食足れば則ち栄辱を知る<管子>

人は生活が安定してみてはじめて、名誉や恥を知るようになること。

「衣食足りて礼節を知る」のもと。

一炊の夢<枕中記>

人生の栄華のはかないこと。

※盧生(ろせい)という青年が、邯鄲(かんたん)の町で黄梁(こうりょう=粟)の炊ける間に一生涯の夢を見たことから。

「邯鄲の夢」「黄梁一炊の夢」ともいう。

井の中の蛙、大海を知らず<荘子>

見聞・見識の狭いこと。ひとりよがり。

韋編三絶(いへんさんぜつ)<史記>

書物を繰り返し読むこと。

※孔子が『易経』を愛読してなめし革(=韋)のとじ紐が何度も切れたことから。

燕雀安くんぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや<十八史略>

小人物には大人物の気持ちがわからないこと。

※燕や雀のような小鳥には白鳥のような大きな鳥の心は理解できないことから。

温故知新<論語>

昔のことを研究して、そこから新しい知識や道理を見いだすこと。

蝸牛(かぎゅう)角上の争い<荘子>

つまらない争い。狭い世界での争い。

※蝸牛(かたつむり)の角の右と左とにいる者が戦って死者を多く出したという寓話から。

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)<十八史略>

①復讐のため長い間苦労すること。

②将来の成功のため長い間苦労すること。

※呉王の夫差が越に対する恨みを忘れないように薪(たきぎ)の上に寝たことと、越王の勾践が呉から受けた恥を忘れないように苦い胆(きも)を嘗めたことから。

苛政は虎よりも猛なり<礼記>

厳しく残酷な政治は虎よりも恐ろしいということ。

隔靴搔痒(かっかそうよう)<無門関>

はがゆいこと。

※靴の外側から、足のかゆいところをかくということから。

瓜田に履(くつ)を納(い)れず<古楽府(こがふ)>

人から疑われるような行動はしない方がよいということ。

※瓜の畑で靴が脱げても、無用な疑いを招かないように靴のひもを結んだりするなということから。

「李下(りか)に冠を正さず」と同じ。

鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を問う<春秋左氏伝>

①王位をねらう下心があること。

②人の実力を疑うこと。

※天下への野心がある楚の荘王が、周の定王に周の宝である鼎の重さを尋ねたことから。

画竜(がりょう)点睛を欠く<歴代名画記>

最後の肝心な仕上げを欠くこと。

※竜を描いて最後にひとみを書き入れないことから。

汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)<柳宗元「陸文通先生墓表」>

蔵書が多いこと。

※車に積んで牛に引かせると牛が汗まみれになるほど、また家の棟木に届くほど、書物が多いことから。

換骨奪胎<冷斎夜話>

他人の詩や文をもとにして自分の創意を加え、新しく作品を作ること。

完璧<史記>

完全で欠けたところがないこと。

※藺相如(りんしょうじょ)が璧(たま)を無傷のまま持ち帰ったことから、「璧を完(まっと)うす」ともいう。

管鮑(かんぽう)の交わり<十八史略>

利害を越えた親密な交友のこと。

※管仲(かんちゅう)と鮑叔(ほうしゅく)の交友から。

木に縁(よ)りて魚を求む<孟子>

手段を間違えては何事も不可能なこと。

杞憂<列子>

取り越し苦労。無用な心配。

上記に資料

牛耳を執(と)る<春秋左氏伝>

集団の中心になって、自由に人を動かすこと。

※諸侯が同盟を結ぶ際に、盟主が牛の耳を切り、その血を回し飲みしたことから、「牛耳る」ともいう。

九仭(きゅうじん)の功を一簣(いっき)に虧(か)く<書経>

積み重ねてきた努力が、ちょっとした失敗一つでだめになってしまうこと。

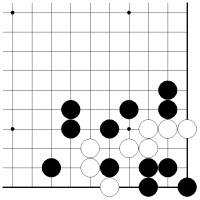

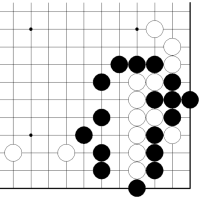

以前のブログ、囲碁に関連して

漁父(ぎょほ、ぎょふ)の利<戦国策>

両者が争っている間に第三者が利益を得てしまうこと。

※蚌(ぼう、どぶがい)と鷸(いつ、しぎ)が争っている間に漁師が両方を捕まえたことから、「漁夫の利」ともいう

鶏口と為るも牛後と為る無かれ<史記>

大きな団体の末端につくより、小さな団体でもリーダーになるほうがよいこと。

※戦国時代の遊説家、蘇秦の言葉から。

蛍雪の功<晋書>

苦学して成果を上げること。

※車胤(しゃいん)が蛍の光で、孫康が雪明かりでそれぞれ読書し、後に成功したことから。

鶏鳴狗盗<史記>

つまらない技芸を持った人のこと。

※斉の孟嘗君(もうしょうくん)が、鶏の鳴きまねのうまい男と犬(=狗)のように巧みにしのび込み物を盗む男を利用して難を逃れたことから。

逆鱗に触れる<韓非子>

君主の怒りを買うこと。目上の人に厳しくしかられること。

※竜の喉元にある逆さに生えた鱗(うろこ)に触ると、竜が怒って人を殺すということから。

後世畏(おそ)るべし<論語>

若い人は努力次第で大いに進歩向上するので、その進歩はおそれ敬うべきものがあるということ。

呉越同舟<孫子>

仲の悪い者どうしが同じ場所にいること。

※仲の悪い呉の人と越の人が同じ舟に乗り合わせたことから。

虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

危険を冒さなければ大きな成果を上げることはできないこと。

上記の資料

五十歩百歩<孟子>

ほとんど違いがないこと。

※戦場で五十歩逃げるのも百歩逃げるのも同じであることから。

塞翁(さいおう)が馬<淮南子(えなんじ)>

人生の幸不幸や吉凶は予測がつかないこと。

※国境付近に住む老人の馬が一度逃げたが、その後名馬を連れて戻ってきたこと、また彼の息子が落馬して骨折したが、そのおかげで戦争に行かずに済んだことから。

「人間(じんかん)万事塞翁が馬」ともいう。「禍福(かふく)は糾(あざな)える縄のごとし」と同じ。

四面楚歌<史記>

自分の周囲がみな敵であること。

※楚の項羽が垓下(がいか)で漢の劉邦(りゅうほう、=沛公)の軍に囲まれたとき、劉邦の軍が項羽の出身地である楚の国の歌を歌うのを聞いて、驚き悲しんだことから。

助長<孟子>

不要な助けをしたために、かえって悪い状態にしてしまうこと。

上記の資料

水魚の交わり<三国志>

極めて親密な付き合い、間柄。

※蜀の劉備が、諸葛亮(しょかつりょう)との交際についていった言葉から。

推敲<唐詩紀事>

詩や文を作るとき、字句を何度も練り直すこと。

※詩人の賈島(かとう)が自分の詩の一句に「推」と「敲」の字のどちらを使うかで迷ったことから。

杜撰<野客叢書>

いい加減なこと。間違いの多いこと。

※詩人の杜黙(ともく)が撰(せん)した(=作った)詩に、作詩上の規則に合わないものが多かったことから。

守株(しゅしゅ)<韓非子>

古い習慣にとらわれて融通のきかないこと。

※農夫が木の切り株に当たった兎を手に入れたため、もう一度同じことがあるのではないかと切り株の番をしたことから。「株(かぶ)を守る」ともいう。

人口に膾炙(かいしゃ)す<林嵩「周朴詩集序」>

世間に広く知れわたること。

※膾(=なます)と炙(=あぶり肉)は誰からも喜ばれることから。

多岐亡羊(たきぼうよう)<列子>

①学問の道が多方面にわたり、真理を見失うこと。

②方針が多くあり迷うこと。

※逃げた羊を探す者が、分かれ道(=岐)が多くて見つけられなかったことから。

他山の石<詩経>

どんなつまらないものでも自分を磨くのに役立つこと。

「他山の石以(もっ)て玉を攻(おさ)むべし」から

蛇足<戦国策>

よけいな付け足し。

※楚の国で蛇を早く描く競争をしたところ、早く描いた人が蛇に足を描き加えたために負けてしまったことから。

知音(ちいん)<列子>

自分のことをよく理解してくれる人、親友。

※春秋時代、鐘子期(しょうしき)が伯牙(はくが)の弾く琴の音色で彼の心境をよく理解したことから。

朝三暮四<列子>

①目先の違いにとらわれて、同じ結果になることに気がつかないこと。

②ごまかすこと。

※宋の狙公(そこう)という者が猿にえさをやるのに、朝三個夜四個と言ったら猿が怒ったが、朝四個夜三個と言ったら猿が喜んだから。

登竜門<後漢書>

立身出世のための難しい関門。

※黄河上流の竜門は急流の難所で、ここを登りきった鯉は竜になるという伝説があることから。

蟷螂(とうろう)の斧<韓詩外伝>

自分の力量を考えずに強敵に向かうこと。

※蟷螂(かまきり)が前足を挙げて馬車に立ち向かったことから。

泣いて馬謖(ばしょく)を斬る<三国志>

規律を守るために、私情を断ち切って処罰すること。

※蜀の諸葛亮が命令に背いて失敗した罪を責め、泣きながら部下の馬謖を斬ったことから。

鶏を割くに焉(いず)くんぞ牛刀を用いん<論語>

小さな事を処理するのに、大人物を起用したり大げさな方法をとったりする必要はない。

※鶏を料理するのに牛を解体するような大きな包丁を使う必要はないという孔子の言葉から。

背水の陣<史記>

決死の覚悟で事に当たること。

※韓信(かんしん)が、わざと川を背にして陣を張り、勝利を収めたことから。

白眼視<晋書>

人を冷たい目で見ること。

※阮籍(げんせき)が、好ましい人には青眼(=黒目)で、気に入らない俗人には白眼(=白目)を向けて応対したことから。

白眉<三国志>

多くの中で最も優れている人や物。

※蜀の国に五人の優れた兄弟がいて、最も優れていた長男の眉に白い毛があったことから。

舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

時の推移に気づかず、融通がきかないこと。

上記の資料

刎頸(ふんけい)の交わり<史記>

非常に親密な交際。

※廉頗(れんぱ)と藺相如(りんしょうじょ)が頸(くび)を刎(は)ねられても悔いがないほどの親交を結んだことから。

墨守<戦国策>

自説を固く守って変えないこと。

※墨子が公輸盤(こうしゅばん)との模擬戦争で、九度の攻撃から城を守ったことから。

先ず隗(かい)より始めよ<十八史略>

①大きな事業を行うにはまず身近なことから始めるのがよい。

②何事も言い出した者から実行せよ。

※郭隗(かくかい)が「優れた人材を集めたいなら、まずこの私を優遇せよ」と燕の昭王に述べたことから。

矛盾<韓非子>

つじつまの合わないこと。

※矛と盾を売っている人がその両方を自慢したため、話のつじつまが合わなくなってしまったことから。

孟母三遷<列女伝>

教育には環境が大事ということ。

※孟子の母が子のために三度転居し学校の近くに住んだことから。

羊頭狗肉(くにく)<無門関>

見かけと内容が異なること。

※店頭に羊の頭を掲げながら、実際には狗(いぬ)の肉を売ることから。

洛陽の紙価貴(たか)し<晋書>

著書がもてはやされ、よく売れること。

※晋の左思(さし)の文章「三都賦(さんとのふ)」を洛陽の人々が先を争って書き写したために紙の値段が上がったことから。

梁上(りょうじょう)の君子<後漢書>

盗賊のこと。

※後漢の陳寔(ちんしょく)が梁(はり)の上の盗賊を指し、「梁上の君子」と言ったことから。

和光同塵(どうじん)<老子>

自分の知恵を包み隠して俗世間に同化していくこと。

※「其(そ)の光を和らげ、其の塵(ちり)を同(どう)ず」から。

(菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]、182頁~186頁)

(2023年12月10日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、次の副教材から、故事成語についてみてゆきたい。

〇菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]

目次を参照してもらえばわかるように、「【資料編】5 故事成語」には、代表的な故事成語が列挙されている。

そのうち、次の故事成語に関しては、出典漢文が引用してある。

・青は藍より出でて藍より青し<荀子>

・杞憂<列子>

・虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

・助長<孟子>

・舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

数多くの故事成語に接して、漢文の句形やその意味を知ってほしい。

(返り点は入力の都合上、省略した。白文および書き下し文から、返り点は推測してほしい。)

国語力とは、最終的には語彙力が基礎となるから。

〇菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]

【菊地隆雄ほか『漢文必携』(桐原書店)はこちらから】

菊地隆雄ほか『漢文必携』(桐原書店)

〇菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]

【目次】

本書の特色・凡例

【基礎編】

1 漢文とは何か

2 漢語の構造

3 訓読のしかた

4 書き下し文

5 再読文字

6 返読文字

7 漢文特有の構造

8 漢文の読み方

【句形編】

1 単純な否定形・禁止形

2 部分否定形

3 二重否定形

4 疑問形

5 反語形

6 詠嘆形

7 使役形

8 受身形

9 仮定形

10 限定形

11 累加形

12 比較形

13 選択形

14 比況形

15 抑揚形

16 願望形

17 倒置形

【語彙編】

・<あ>悪・安~<わ>或

・「いフ」と読む字

・「つひニ」と読む字

・「すなはチ」と読む字

・「また」「まタ」と読む字

・繰り返し読む副詞

・所謂(いはゆる)など

・以是(これをもつて)など

【読解編】

1 構文から読解へ

2 読解へのステップ

①故事・寓話 ②漢詩 ③史伝 ④思想 ⑤文章

【資料編】

1 漢詩の修辞

2 史伝のエピソード

3 思想

4 文学

5 故事成語

6 漢文常識語

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

【故事成語】(出典漢文あり)

・青は藍より出でて藍より青し<荀子>

・杞憂<列子>

・虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

・助長<孟子>

・舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

【故事成語】

【故事成語の意味】

故事成語

5故事成語

出典漢文あり

青は藍より出でて藍より青し<荀子>

学不可以已。青取之於藍、而

青於藍、氷水為之、而寒於水。…

君子博学、而日参省乎己、則智

明而行無過矣。

【意味】

学問は途中でやめてはならない。青色は藍草からとるが、藍草よりも青く、氷は水からできるが、水よりも冷たい。…学問修養に志す人が広く学問を学び、日々何度も自分を反省すれば、知恵が確かなものになり、行いにも過ちがなくなる。

杞憂<列子>

杞国、有人憂天地崩墜、身亡

所寄、廃寝食者。又有憂彼之所

憂者。因往暁之曰、「天積気耳。…

奈何憂崩墜乎。」…其人舎然大

喜。

【意味】

杞の国に、天地が崩れ落ちたら、身の置き所がないと心配し、寝られもせず、食べ物も喉を通らない者がいた。さらにまた、その人が心配していることを心配する者がいた。そこで出かけていって、「天はたくさん集まった大気にすぎない。…天が崩れ落ちることを心配することなどない。」と言い聞かせた。…その人は心がすっきり晴れ晴れとして大いに喜んだ。

虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

不入虎穴、不得虎子。当今之

計、独有因夜以火攻虜、使彼不

知我多少。必大震怖、可殄尽也。

【意味】

(班超の言葉)虎のいる穴に入らなければ、虎の子を手に入れることはできない。今とりうる策は、夜の間に乗じ火を放って匈奴を攻め、敵に我らの人数が少ないことを悟らせないことしかない。そうすれば敵を大いに震え恐れさせて、きっと全滅させることができるだろう。

助長<孟子>

宋人有閔其苗之不長而揠

之者。茫茫然帰、謂其人曰、「今日

病矣。予助苗長矣」其子趨而往

視之、苗則槁矣。

【意味】

宋の国の人で、自分の田の苗が伸びないのを心配して苗のしんを引っ張った者がいた。すっかり疲れて帰ってきて、家の人に「今日は疲れてしまった。わたしは苗が伸びるのを助けてやったよ。」と言う。その子が(変に思って)走って田に行ってみると、苗はみな枯れてしまった。

舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

楚人有渉江者。其剣自舟中

墜於水。遽刻其舟曰、「是吾剣之

所従墜。」舟止。従其所刻者、入水

求之。舟已行矣。而剣不行。求剣

若此、不亦惑乎。

【意味】

楚の国の人で、長江を渡る者がいた。その剣が舟の中から水に落ちた。あわててその舟ばたに目印をつけて言うことには、「ここが私の剣が落ちた所だ。」と。舟が止まった。その目印をつけた所から水中に入って、剣を探した。舟はすでに動いてしまっている。しかし、剣は動いていない。剣を探し求めるのに、このようにするのはなんと見当違いなことではないだろうか。

故事成語

青は藍より出でて藍より青し<荀子>

圧巻<直斎書録解題 >

羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く<楚辞>

石に漱(くちすす)ぎて流れに枕す<世説新語>

衣食足れば則ち栄辱を知る<管子>

一炊の夢<枕中記>

井の中の蛙、大海を知らず<荘子>

韋編三絶(いへんさんぜつ)<史記>

燕雀安くんぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや<十八史略>

温故知新<論語>

蝸牛(かぎゅう)角上の争い<荘子>

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)<十八史略>

苛政は虎よりも猛なり<礼記>

隔靴搔痒(かっかそうよう)<無門関>

瓜田に履(くつ)を納(い)れず<古楽府(こがふ)>

鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を問う<春秋左氏伝>

画竜(がりょう)点睛を欠く<歴代名画記>

汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)<柳宗元「陸文通先生墓表」>

換骨奪胎<冷斎夜話>

完璧<史記>

管鮑(かんぽう)の交わり<十八史略>

木に縁(よ)りて魚を求む<孟子>

杞憂<列子>

牛耳を執(と)る<春秋左氏伝>

九仭(きゅうじん)の功を一簣(いっき)に虧(か)く<書経>

漁父(ぎょほ、ぎょふ)の利<戦国策>

鶏口と為るも牛後と為る無かれ<史記>

蛍雪の功<晋書>

鶏鳴狗盗<史記>

逆鱗に触れる<韓非子>

後世畏(おそ)るべし<論語>

呉越同舟<孫子>

虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

五十歩百歩<孟子>

塞翁(さいおう)が馬<淮南子(えなんじ)>

四面楚歌<史記>

助長<孟子>

水魚の交わり<三国志>

推敲<唐詩紀事>

杜撰<野客叢書>

守株(しゅしゅ)<韓非子>

人口に膾炙(かいしゃ)す<林嵩「周朴詩集序」>

多岐亡羊(たきぼうよう)<列子>

他山の石<詩経>

蛇足<戦国策>

知音(ちいん)<列子>

朝三暮四<列子>

登竜門<後漢書>

蟷螂(とうろう)の斧<韓詩外伝>

泣いて馬謖(ばしょく)を斬る<三国志>

鶏を割くに焉(いず)くんぞ牛刀を用いん<論語>

背水の陣<史記>

白眼視<晋書>

白眉<三国志>

舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

刎頸(ふんけい)の交わり<史記>

墨守<戦国策>

先ず隗(かい)より始めよ<十八史略>

矛盾<韓非子>

孟母三遷<列女伝>

羊頭狗肉(くにく)<無門関>

洛陽の紙価貴し<晋書>

梁上(りょうじょう)の君子<後漢書>

和光同塵(どうじん)<老子>

【故事成語の意味】

青は藍より出でて藍より青し<荀子>

弟子が師よりも優れていること。

※「出藍(しゅつらん)の誉れ」ともいう。

圧巻<直斎書録解題 >

①多くの詩文中最も優れたもの。

②書物や催し物で最も優れた部分。

※科挙(=中国の官吏登用試験)で、最優秀の答案をほかの答案の上にのせたことから。

羹(あつもの)に懲りて膾(なます)を吹く<楚辞>

失敗に懲りて必要以上に警戒心を強めること。

※熱い吸い物でやけどをした者がそれに懲りて、冷たいなますでも息を吹きかけて食べたことから。

石に漱(くちすす)ぎて流れに枕す<世説新語>

負け惜しみが強いこと。

※晋の孫楚が「石に枕し流れに漱ぐ」と言うべきところを言い違え、「流れに枕するのは耳を洗うため、石に漱ぐのは歯を磨くためだ」とこじつけて言ったことから。

衣食足れば則ち栄辱を知る<管子>

人は生活が安定してみてはじめて、名誉や恥を知るようになること。

「衣食足りて礼節を知る」のもと。

一炊の夢<枕中記>

人生の栄華のはかないこと。

※盧生(ろせい)という青年が、邯鄲(かんたん)の町で黄梁(こうりょう=粟)の炊ける間に一生涯の夢を見たことから。

「邯鄲の夢」「黄梁一炊の夢」ともいう。

井の中の蛙、大海を知らず<荘子>

見聞・見識の狭いこと。ひとりよがり。

韋編三絶(いへんさんぜつ)<史記>

書物を繰り返し読むこと。

※孔子が『易経』を愛読してなめし革(=韋)のとじ紐が何度も切れたことから。

燕雀安くんぞ鴻鵠(こうこく)の志を知らんや<十八史略>

小人物には大人物の気持ちがわからないこと。

※燕や雀のような小鳥には白鳥のような大きな鳥の心は理解できないことから。

温故知新<論語>

昔のことを研究して、そこから新しい知識や道理を見いだすこと。

蝸牛(かぎゅう)角上の争い<荘子>

つまらない争い。狭い世界での争い。

※蝸牛(かたつむり)の角の右と左とにいる者が戦って死者を多く出したという寓話から。

臥薪嘗胆(がしんしょうたん)<十八史略>

①復讐のため長い間苦労すること。

②将来の成功のため長い間苦労すること。

※呉王の夫差が越に対する恨みを忘れないように薪(たきぎ)の上に寝たことと、越王の勾践が呉から受けた恥を忘れないように苦い胆(きも)を嘗めたことから。

苛政は虎よりも猛なり<礼記>

厳しく残酷な政治は虎よりも恐ろしいということ。

隔靴搔痒(かっかそうよう)<無門関>

はがゆいこと。

※靴の外側から、足のかゆいところをかくということから。

瓜田に履(くつ)を納(い)れず<古楽府(こがふ)>

人から疑われるような行動はしない方がよいということ。

※瓜の畑で靴が脱げても、無用な疑いを招かないように靴のひもを結んだりするなということから。

「李下(りか)に冠を正さず」と同じ。

鼎(かなえ)の軽重(けいちょう)を問う<春秋左氏伝>

①王位をねらう下心があること。

②人の実力を疑うこと。

※天下への野心がある楚の荘王が、周の定王に周の宝である鼎の重さを尋ねたことから。

画竜(がりょう)点睛を欠く<歴代名画記>

最後の肝心な仕上げを欠くこと。

※竜を描いて最後にひとみを書き入れないことから。

汗牛充棟(かんぎゅうじゅうとう)<柳宗元「陸文通先生墓表」>

蔵書が多いこと。

※車に積んで牛に引かせると牛が汗まみれになるほど、また家の棟木に届くほど、書物が多いことから。

換骨奪胎<冷斎夜話>

他人の詩や文をもとにして自分の創意を加え、新しく作品を作ること。

完璧<史記>

完全で欠けたところがないこと。

※藺相如(りんしょうじょ)が璧(たま)を無傷のまま持ち帰ったことから、「璧を完(まっと)うす」ともいう。

管鮑(かんぽう)の交わり<十八史略>

利害を越えた親密な交友のこと。

※管仲(かんちゅう)と鮑叔(ほうしゅく)の交友から。

木に縁(よ)りて魚を求む<孟子>

手段を間違えては何事も不可能なこと。

杞憂<列子>

取り越し苦労。無用な心配。

上記に資料

牛耳を執(と)る<春秋左氏伝>

集団の中心になって、自由に人を動かすこと。

※諸侯が同盟を結ぶ際に、盟主が牛の耳を切り、その血を回し飲みしたことから、「牛耳る」ともいう。

九仭(きゅうじん)の功を一簣(いっき)に虧(か)く<書経>

積み重ねてきた努力が、ちょっとした失敗一つでだめになってしまうこと。

以前のブログ、囲碁に関連して

漁父(ぎょほ、ぎょふ)の利<戦国策>

両者が争っている間に第三者が利益を得てしまうこと。

※蚌(ぼう、どぶがい)と鷸(いつ、しぎ)が争っている間に漁師が両方を捕まえたことから、「漁夫の利」ともいう

鶏口と為るも牛後と為る無かれ<史記>

大きな団体の末端につくより、小さな団体でもリーダーになるほうがよいこと。

※戦国時代の遊説家、蘇秦の言葉から。

蛍雪の功<晋書>

苦学して成果を上げること。

※車胤(しゃいん)が蛍の光で、孫康が雪明かりでそれぞれ読書し、後に成功したことから。

鶏鳴狗盗<史記>

つまらない技芸を持った人のこと。

※斉の孟嘗君(もうしょうくん)が、鶏の鳴きまねのうまい男と犬(=狗)のように巧みにしのび込み物を盗む男を利用して難を逃れたことから。

逆鱗に触れる<韓非子>

君主の怒りを買うこと。目上の人に厳しくしかられること。

※竜の喉元にある逆さに生えた鱗(うろこ)に触ると、竜が怒って人を殺すということから。

後世畏(おそ)るべし<論語>

若い人は努力次第で大いに進歩向上するので、その進歩はおそれ敬うべきものがあるということ。

呉越同舟<孫子>

仲の悪い者どうしが同じ場所にいること。

※仲の悪い呉の人と越の人が同じ舟に乗り合わせたことから。

虎穴に入らずんば虎子を得ず<後漢書>

危険を冒さなければ大きな成果を上げることはできないこと。

上記の資料

五十歩百歩<孟子>

ほとんど違いがないこと。

※戦場で五十歩逃げるのも百歩逃げるのも同じであることから。

塞翁(さいおう)が馬<淮南子(えなんじ)>

人生の幸不幸や吉凶は予測がつかないこと。

※国境付近に住む老人の馬が一度逃げたが、その後名馬を連れて戻ってきたこと、また彼の息子が落馬して骨折したが、そのおかげで戦争に行かずに済んだことから。

「人間(じんかん)万事塞翁が馬」ともいう。「禍福(かふく)は糾(あざな)える縄のごとし」と同じ。

四面楚歌<史記>

自分の周囲がみな敵であること。

※楚の項羽が垓下(がいか)で漢の劉邦(りゅうほう、=沛公)の軍に囲まれたとき、劉邦の軍が項羽の出身地である楚の国の歌を歌うのを聞いて、驚き悲しんだことから。

助長<孟子>

不要な助けをしたために、かえって悪い状態にしてしまうこと。

上記の資料

水魚の交わり<三国志>

極めて親密な付き合い、間柄。

※蜀の劉備が、諸葛亮(しょかつりょう)との交際についていった言葉から。

推敲<唐詩紀事>

詩や文を作るとき、字句を何度も練り直すこと。

※詩人の賈島(かとう)が自分の詩の一句に「推」と「敲」の字のどちらを使うかで迷ったことから。

杜撰<野客叢書>

いい加減なこと。間違いの多いこと。

※詩人の杜黙(ともく)が撰(せん)した(=作った)詩に、作詩上の規則に合わないものが多かったことから。

守株(しゅしゅ)<韓非子>

古い習慣にとらわれて融通のきかないこと。

※農夫が木の切り株に当たった兎を手に入れたため、もう一度同じことがあるのではないかと切り株の番をしたことから。「株(かぶ)を守る」ともいう。

人口に膾炙(かいしゃ)す<林嵩「周朴詩集序」>

世間に広く知れわたること。

※膾(=なます)と炙(=あぶり肉)は誰からも喜ばれることから。

多岐亡羊(たきぼうよう)<列子>

①学問の道が多方面にわたり、真理を見失うこと。

②方針が多くあり迷うこと。

※逃げた羊を探す者が、分かれ道(=岐)が多くて見つけられなかったことから。

他山の石<詩経>

どんなつまらないものでも自分を磨くのに役立つこと。

「他山の石以(もっ)て玉を攻(おさ)むべし」から

蛇足<戦国策>

よけいな付け足し。

※楚の国で蛇を早く描く競争をしたところ、早く描いた人が蛇に足を描き加えたために負けてしまったことから。

知音(ちいん)<列子>

自分のことをよく理解してくれる人、親友。

※春秋時代、鐘子期(しょうしき)が伯牙(はくが)の弾く琴の音色で彼の心境をよく理解したことから。

朝三暮四<列子>

①目先の違いにとらわれて、同じ結果になることに気がつかないこと。

②ごまかすこと。

※宋の狙公(そこう)という者が猿にえさをやるのに、朝三個夜四個と言ったら猿が怒ったが、朝四個夜三個と言ったら猿が喜んだから。

登竜門<後漢書>

立身出世のための難しい関門。

※黄河上流の竜門は急流の難所で、ここを登りきった鯉は竜になるという伝説があることから。

蟷螂(とうろう)の斧<韓詩外伝>

自分の力量を考えずに強敵に向かうこと。

※蟷螂(かまきり)が前足を挙げて馬車に立ち向かったことから。

泣いて馬謖(ばしょく)を斬る<三国志>

規律を守るために、私情を断ち切って処罰すること。

※蜀の諸葛亮が命令に背いて失敗した罪を責め、泣きながら部下の馬謖を斬ったことから。

鶏を割くに焉(いず)くんぞ牛刀を用いん<論語>

小さな事を処理するのに、大人物を起用したり大げさな方法をとったりする必要はない。

※鶏を料理するのに牛を解体するような大きな包丁を使う必要はないという孔子の言葉から。

背水の陣<史記>

決死の覚悟で事に当たること。

※韓信(かんしん)が、わざと川を背にして陣を張り、勝利を収めたことから。

白眼視<晋書>

人を冷たい目で見ること。

※阮籍(げんせき)が、好ましい人には青眼(=黒目)で、気に入らない俗人には白眼(=白目)を向けて応対したことから。

白眉<三国志>

多くの中で最も優れている人や物。

※蜀の国に五人の優れた兄弟がいて、最も優れていた長男の眉に白い毛があったことから。

舟に刻みて剣を求む<呂氏春秋>

時の推移に気づかず、融通がきかないこと。

上記の資料

刎頸(ふんけい)の交わり<史記>

非常に親密な交際。

※廉頗(れんぱ)と藺相如(りんしょうじょ)が頸(くび)を刎(は)ねられても悔いがないほどの親交を結んだことから。

墨守<戦国策>

自説を固く守って変えないこと。

※墨子が公輸盤(こうしゅばん)との模擬戦争で、九度の攻撃から城を守ったことから。

先ず隗(かい)より始めよ<十八史略>

①大きな事業を行うにはまず身近なことから始めるのがよい。

②何事も言い出した者から実行せよ。

※郭隗(かくかい)が「優れた人材を集めたいなら、まずこの私を優遇せよ」と燕の昭王に述べたことから。

矛盾<韓非子>

つじつまの合わないこと。

※矛と盾を売っている人がその両方を自慢したため、話のつじつまが合わなくなってしまったことから。

孟母三遷<列女伝>

教育には環境が大事ということ。

※孟子の母が子のために三度転居し学校の近くに住んだことから。

羊頭狗肉(くにく)<無門関>

見かけと内容が異なること。

※店頭に羊の頭を掲げながら、実際には狗(いぬ)の肉を売ることから。

洛陽の紙価貴(たか)し<晋書>

著書がもてはやされ、よく売れること。

※晋の左思(さし)の文章「三都賦(さんとのふ)」を洛陽の人々が先を争って書き写したために紙の値段が上がったことから。

梁上(りょうじょう)の君子<後漢書>

盗賊のこと。

※後漢の陳寔(ちんしょく)が梁(はり)の上の盗賊を指し、「梁上の君子」と言ったことから。

和光同塵(どうじん)<老子>

自分の知恵を包み隠して俗世間に同化していくこと。

※「其(そ)の光を和らげ、其の塵(ちり)を同(どう)ず」から。

(菊地隆雄ほか『漢文必携[四訂版]』桐原書店、1999年[2019年版]、182頁~186頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます