≪古文の読解~元井太郎『古文読解が面白いほどできる本』より≫

(2024年2月12日投稿)

今回のブログでは、次の参考書をもとに、古文の読解について解説してみたい。

〇元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]

とりわけ、「おすすめの勉強法!」をはじめ、『源氏物語』「薄雲」を中心に、『栄花物語』 や本居宣長の『玉の小櫛』『玉勝間』について見ておく。あわせて和歌について『更級日記』の問題を取り上げてみた。そして『兵部卿物語』の一節から、センター試験の問題を紹介しておく。

なお、著者の元井太郎先生のプロフィールについては、次のようにある。

【元井太郎先生のプロフィール】

東京大学大学院人文科学研究科、国語・国文学専攻博士課程満期退学

専攻は『源氏物語』

代々木ゼミナール古文科講師

【元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWAはこちらから】

元井太郎 改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

〇「はじめに」(4頁~5頁)において、

・本書の内容をとりあえずたどって読むことをすすめている。

通読することで、大学側が要求している古文読解のイメージと、本番で点をとるイメージをつかんでほしいという。

(古文の苦手な方や、高一・高二の方などは、例題の全文訳をはじめに見てもかまわない)

1か月で2~3回ほど通読してみるぐらいのペースがよい。(暗記のコツは、くり返し!)

・本番レベルの得点分析から、効率よい勉強法のイメージを自分なりにつかんでもらうのが、本書の意図することだとする。

・受験生に贈る言葉

「苦悩のあとの歓喜を」(L.V.ベートーヴェン・第九、というかシラー)

「明けない夜はない」(W.シェークスピア)

「汝は汝の汝を生きよ。汝は汝の汝を愛せ」(M.スティルナー)

〇「第三講 “読解”を点数に結びつけろ! 実戦③ おすすめの勉強法!」(309頁~318頁)において、次のように述べている。

<視点>

・本番で高得点するために、いかに古文を短時間の勉強量でこなし、他教科に時間をまわせるか!

本番で、いかに速く正解できるか?が問われている。

<勉強法>

①各教科の基礎をザット覚える。

(反復復習が有効。ある程度わかったら、本番レベルの設問分析と並行して、基礎を引き続き定着させる。基礎だけ独立して学習しようとしない)

②第一志望レベルの問題で、得点に至る過程を分析する。

③出題のパターン性を、問題量をこなす中でつかむ。

④復習を中心に制限時間を意識し、本番で得点できるイメージを作り上げていく。

※基礎をふまえた具体的な問題から、自分なりに得点できるアプローチを作ることが大事。

「自分なりに」つかんだ方法でないと、本番で使えない。

他人のマネをしても、本番では得点できない。“自力本願”あるのみ。

(抽象的な方法論に走ってはいけない。具体的な問題をこなしていく中で、自然と自分なりのアプローチがつかめてくるはずである)

〇おすすめの学習要素

1 まずは、本番第一志望レベルの問題(過去問・受けない他学部の過去問・同レベル他大の過去問など)を、解くか解かないかの中間ぐらいで分析

・全訳があったら活用する。

全訳を活用して、全文の主語、目的語を拾いだす。

つまり、直訳のために全訳を使うのではなく、文脈のために全訳を活用する。

わかった文脈で、古文の全文をザットたどる。

・設問の正解・解答を活用する。

正解の本文根拠を、正解そのものが本文のどこにどうあるか? という視点で本文をチェックする。

・選択肢の研究

正解の選択肢の本文根拠だけでなく、不正解の選択肢の本文根拠もさぐる。

選択肢の現代語の言いまわしと古文の単語・文法を照合しておく。

選択肢の横の構成ポイントを切ってみて、量をこなす。

<問題分析のガイドライン>

①全訳で文脈(主語・目的語)を通し、本文の全体的な話をつかむ。

②全訳で通した文脈を、古文の本文でたどる。

訳的にわからないところは、すぐ全訳を見て照合する。

③設問の正解をチェック(問題を解かない)

④選択肢の分析(できたら、「出題意図は何?」とさぐる)

⑤正解・不正解の根拠を、本文でチェック

⑥本文根拠と、設問の傍線の関係を分析

(この段階で出題意図がわかることが多い)

2 復習をメインにする。(本番での“解けるイメージ”を固めること)

・まっ白い本文でなく、根拠をチェックした本文をたどり直す。

(本文の文脈を古文的に読み直しながら、対応するところでは、“目のとばし” (斜め読み)

を練習し、古文の読み慣れ、速読を心がける)

・設問にからんでいない単語・文法を、読み込みながら覚えようとする。

・一回の復習(チェックしたあとの“読み込み”)は、30分以内をメドとする。

(とにかく一回で復習し切ろうとしない。何度も反復する中で具体的につかもうとすることを心がける)

・“読み込み”のための問題の量をためる。

(慣れるまでは、数題の同じ問題をくり返す。慣れてきたらどんどん問題量を増やし、反復して“読み込む”)

・選択肢と本文根拠を、“読み込み”の中で、何度も照合する。

・メインの教科の合い間に、古文の“読み込み復習”をさし込む。

(最低一日一回は、古文の速読をやる。チェックしてある本文だから、時間もかからない)

※これらの要素に留意して、生活にとりいれること。

初めは手ごたえがないので悩むかもしれないが、一か月は続けてみて、効果を測ってみること。

実験心理学で「フィード・バック」という。

「人間の記憶容量を保つには、くり返しが最も効果ある」ことは、実証されている。

これにもとづいた復習法がよい。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、4頁~5頁、309頁~318頁)

和歌の勉強法

〇暗記系(縁語・掛詞・枕詞・序詞)は基本としてザットおさえておく(但し、配点は低い)

〇大学の出題意図は、「文全体の構造における和歌の対応関係」である。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、194頁~196頁)

例題として、『更級日記』を取り上げている。

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

継母なりし人は、宮仕へせしが下りしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世の中うら

めしげにて、外にわたるとて、五つばかりなる児どもなどして、「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」など言ひて、梅の木の、つま近くていと大きなるを、「これが花の咲かむをり

は来むよ」と言ひおきてわたりぬるを、心のうちに恋しくあはれなりと思ひつつ、しのびねをのみ

泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、来むとありしを、さやあると、目をかけて待ち

わたるに、花もみな咲きぬれど、音もせず。思ひわびて、花を折りてやる。

A 頼めしをなほや待つべき霜枯れし梅をも春は忘れざりけり

と言ひやりたれば、あはれなることども書きて、

B なほ頼め梅のたち枝は契りおかぬ思ひのほかの人も訪ふなり

『更級日記』<四天王寺国際仏教大・文>

問一 A・Bの歌の句切れとして適切なものをそれぞれ次の中から選べ。

①初句切れ ②二句切れ ③三句切れ ④四句切れ

問二 本文中A「頼めしを」の和歌の解釈で、正しいものはどれか。

①頼みにしていた梅の花は霜枯れて、春がきたというのにまだ咲いてくれない。まだ待ちつづける

ことになるのか。

②頼みにしていた春は忘れずに来たのに、梅は霜枯れて咲かず、待ち続けていた人もまだ訪れて

こないのか。

③霜枯れていた梅にも春は訪れて花を咲かせたのに、約束したあなたはまだ来ない。まだ待ちつづ

けなければならないのか。

④霜枯れていた梅の花も待ったかいあって春とともに花ひらいた。やがてあなたもたずねて来るこ

とであろう。

【解説と解答】

大学側が求めていることは、本文の対応を、基礎をふまえてザット見抜くこと。

<問一の解説>

・Aは「や~べき」の“文中の係り結び”に注目。

・Bは「頼め」(四段活用「頼む」の命令形)の命令形に注目。

<問一の解答>

・Aは②(二句切れ)、Bは①(初句切れ)

<問二の解説>

メインの人物は、「筆者と継母(二人は仲良し)」の二人のみ。

⇒「主語・目的語のたどり」は簡単!

・選択肢の系列を見抜くこと!

●①②⇒「梅咲かない」

●③④⇒「梅咲いた」

☆「和歌と本文との関係」として、Aの和歌の下の句「梅をも春は忘れざりけり」の本文対応をさぐると、ℓ.6「花もみな咲きぬれど」と対応していることがわかる。

⇒和歌A「梅」―――ℓ.6「花(=梅)」がヒントのキーワード

ここで、選択肢を、この本文対応を根拠に照合して、①②即消し。

③と④を比較すると、③の「約束」「~ならないのか(疑問)」の二点が、本文と対応している。

(1) 約束

選択肢 ③「約束したあなた」

⇕ ≪照合≫

本文 ●ℓ.7 和歌A「頼めし」 ●ℓ.5「(継母は)来むとありし」 ●ℓ.3~ℓ.4 (継母カッコ)「これが花の咲かむをりは来むよ」(継母と筆者の約束)

(2) ~ならないのか(疑問)

選択肢 ③「~ならないのか」

⇕ ≪照合≫

本文 ●ℓ.7 和歌A「~や~べき」(疑問の係り結び)

<問二の解答> ③

【試験にでる! 単語・文法・熟語】

・「世の中」 (名)男女の仲

・「いつしか」 (副)早く~したい(~してほしい)

・「咲かなむ」<未然形+「なむ」(あつらえ 終助詞>人に~してほしい

・「頼めし」下二段活用「頼む」の連用形([人を]頼みに思わせる)+助動詞・過去「き」の連体形

・「頼め」四段活用「頼む」の命令形 依頼する

【全文訳】

継母であった人は、宮仕えしてた人が、父と結婚して上総(かずさ)に下ったので、継母が思っていたのとは違ったことなどがあって、父との夫婦仲がうまくいかず、離婚してほかのところへ行くということで、五歳ほどである子どもなどを連れて出て行くことになり、そのときに、継母は私に「あなたのしみじみと優しかった心を忘れることはありませんでしょう」などと言って、梅の木で、軒先近くて大きな木をさして、「この梅の木の花が咲くときには来ましょう」と私に言いおいて出て行ったので、私は心の中で「継母が恋しく悲しい」と何度も思っては、しくしくと泣いて、その年も明けて新年になった。新年になって私は「早く梅が咲いてほしいなあ。梅が咲いたら継母は来ようと言っていたけれど、本当に来てくれるかしら」と思い、梅の木を注意して花が咲くのをずっと待っていたが、梅の花はみんな咲いたけれど、継母からは、なんの音沙汰もない。私は、困って、梅の花を折ってその枝に次の歌をつけて、継母のところに送った。

頼めしをなほや待つべき霜枯れし梅をも春は忘れざりけり

(あなたが私に頼みに思わせた約束を依然として待つのがよいのでしょうか。去年の冬は霜に枯れていた梅も、今では春を忘れず花を咲かせたことです)

と言いやったところ、継母は返事にしみじみとしたことを書いて、

なほ頼め梅のたち枝は契りおかぬ思ひのほかの人も訪ふなり

(依然として信頼しなさい。あなたの家の梅の木には約束していない意外な人[恋人]もやってくるのです)

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、198頁~205頁)

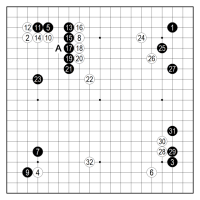

『源氏物語』「薄雲」

次の文章は、『源氏物語』「薄雲」の巻において、源氏がわが子明石の姫君を紫の上の養女にするために、明石の上と姫君の母子が住んでいる大堰(おおい)の山荘を訪れ、明石の上が姫君と別れるところである。これを読んで、後の問いに答えよ。

この雪すこしとけて渡りたまへり。例は待ちきこゆるに、さならむとおぼゆることにより、胸う

ちつぶれて人やりならずおぼゆ。「わが心にこそあらめ。辞びきこえむを強ひてやは。あぢきな」と

おぼゆれど、軽々しきやうなりとせめて思ひかへす。いとうつくしげにて前にゐたまへるを(a)見た

まふに、おろかには思ひがたかりける人の宿世かなと思ほす。この春より生ほす御髪、尼のほどに

てゆらゆらとめでたく、つらつき、まみのかをれるほどなどいへばさらなり。よそのものに思ひや

らむほどの心の闇、(b)推しはかりたまふにいと心苦しければ、うち返しのたまひ明かす。「何か、かく口惜しき身のほどならずだにもてなしたまはば」と聞こゆるものから、(c)念じあへずうち泣くけはひあはれなり。

姫君は、何心もなく、御車に乗らむことを急ぎたまふ。寄せたる所に、母君みづから抱きて出で

たまへり。片言の、声はいとうつくしうて、袖をとらへて乗りたまへと引くもいみじうおぼえて、

末遠きふたばの松にひきわかれいつか木だかきかげを見るべき

えも言ひやらずいみじう泣けば、さりや、あな苦しと(d)思して、

「生ひそめし根もふかければ、たけくまの松にこまつの千代をならべん

のどかにを」と慰めたまふ。さることとは思ひ静むれど、えなんたへざりける。乳母、少将とてあ

てやかなる人ばかり、御佩刀(みはかし)、天児(あまがつ)やうの物取りて乗る。副車(ひとだまひ)、よろしき若人、童など乗せて、御送りに参らす。道すがら、とまりつる人の心苦しさを、いかに、罪や得らむと(e)思す。

『源氏物語』<立教大・文>

(注)

・尼のほど――「尼そぎ」といって肩にかかっているぐらいの長さで切り揃えた髪型。

・心の闇――人の親の心は闇にあらねども子を思ふみちにまどひぬるかな(後撰集・雑一・藤原兼輔)を踏まえた表現。

・たけくまの松(武隈の松)――現宮城県岩沼市の旧国府の跡にあったといわれている。ふたまたの松。

・御佩刀――姫君の守り刀。

・天児――幼児の魔除けの人形。

・副車――随行者の乗る車。

問 傍線部(a)~(e)はそれぞれだれの動作・行為か。次の中から最も適当なものを選び、番号で答えよ。

①源氏 ②明石の上 ③明石の姫君 ④少将

【解答】

(a)-① (b)-① (c)-② (d)-① (e)-①

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、174頁~182頁)

【全文訳】

源氏は、この雪が少しとけてから渡りなさる。いつもは源氏の訪れを(楽しみに)待ち申し

上げるけれど、今回は、姫君をひき取るためだと思われるので、明石の君は、胸がつぶれるよ

うで、全く自分のせいでこうなったのだと思われる。明石の君は「私の心しだいなのであろう。姫君を渡すのを拒否し申し上げるのを源氏が無理に引き取りはなさらないだろう。拒否しなかったのはつまらないことだ」と思われれるけれど、今さら断るのは軽々しいことだと強いて思い返す。姫君がたいそうかわいらしく前にいなさるのを源氏が見なさるにつけ、「いいかげんには思えない明石の君との運命だな」と源氏は思いなさる。この春からのばしなさる姫君の髪は、尼そぎのほどでゆらゆらとしてすばらしく、頬のふっくらとした様子や、目つきの美しさなど、かわいらしいことは言うまでもない。他人に手ばなすことを考える母明石の君の親心を、源氏が推測なさると、たいそう気の毒なので、何度も説明しなさる。明石の君は「なんで悲しみましょうか。私のように卑しい身分でないようにさえ、姫君を扱いくださるならば(本望です)」と申し上げるけれど、明石の君ががまんできず泣く様子は、しみじみとかわいそうである。

姫君は、何も考えず、御車に乗ることを急ぎなさる。車を近づけたところに、母明石の君みずから抱いて出なさる。姫君の片言の声はたいそうかわいらしく、明石の君の袖をつかんで引っぱるのも明石の君はたいそう悲しく思われて、

末遠き~(生い先の遠い幼い姫君に、今別れて、いつになったら成長した姫の姿を見ることができるのでしょうか)

と言い切ることもできず明石の君がたいそう泣くので、「そうだなあ、ああ気の毒だ」と源氏は思いなさって「生ひそめし~(私と明石の君との因縁は深いので、いつかは三人で暮らせるようにしよう)だから気楽に待っていておくれ」となぐさめなさる。明石の君は「そうなることだ」と思い静めるけれど、悲しみを我慢できない。姫君の乳母の少将といって、美しい女房だけが、姫君の守り刀や人形のようなものを持って車に乗る。別の車に、まあ美しい女房や、童などを乗せて御送りに参上させる。源氏は、途中で、残った明石の君の気の毒さを「どうであろうか、私は罪をえてしまうことをしたのではないだろうか」とお思いなさる。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、181頁~182頁)

『栄花物語』

次の文章は『栄花物語』 の一節である。

藤原伊周(これちか)・隆家兄弟は、藤原道長との政争に敗れて、伊周は播磨に、隆家は但馬に配流されている。これを読んで、後の問いに答えよ。

はかなく秋にもなりぬれば、世の中いとどあはれに、荻吹く風の音も、遠きほどの御けはひのそ

よめきに、おぼしよそへられにけり。播磨よりも但馬よりも、日々に人参り通ふ。北の方の御心地

いやまさりに重りにければ、ことごとなし。「帥殿今一度見奉りて死なむ死なむ」といふことを、

寝てもさめてものたまへば、宮の御前もいみじう心苦しきことにおぼしめし、この御はらからの

主たちも、「いかなるべきことにか」と思ひまはせど、なほ、いと恐ろし。北の方はせちに泣き恋ひ

奉り給ふ。見聞き奉る人々もやすからず思ひ聞こえたり。

播磨にはかくと聞き給ひて、「いかにすべきことにかはあらむ。事の聞こえあらば、わが身こそは

いよいよ不用のものになりはてて、都を見でやみなめ」など、よろづにおぼしつづけて、ただ、と

にかくに御涙のみぞひまなきや。「さばれ、この身は、またはいかがはならむとする。これにまさる

やうは」とおぼしなりて、「親の限りにおはせむ見奉りたりとて、おほやけもいとど罪せさせ給ひ、

神仏もにくませ給はば、なほ、さるべきなめりとこそは思はめ」とおぼしたちで、夜を昼にて上り

給ふ。

さて、宮の内には事の聞こえあるべければ、この西の京に西院といふ所に、いみじう忍びて夜

中におはしたれば上も宮もいと忍びてそこにおはしましあひたり。この西院も、殿のおはしまし

し折、この北の方の、かやうの所をわざと尋ねかへりみさせ給ひしかば、その折の御心ばへどもに思ひてもらすまじき所を、おぼしよりたりけり。母北の方も、宮の御前も、御方々も、殿も見奉り

かはさせ給ひて、また、いまさらの御対面の喜びの御涙も、いとおどろおどろしういみじ。上は、

かしこく御車に乗せ奉りて、おましながらかきおろし奉りける。いと不覚になりにける御心地なり

けれど、よろづ騒がしう泣く泣く聞こえ給ひて、「今は心安く死にもし侍るべきかな」と、よろこび

聞こえ給ふも、いかでかはおろかに。あはれに悲しとも世の常なりや。

<センター本試>

(注)

帥殿――伊周のこと。

宮の御前――伊周の妹、中宮定子。

御はらからの主たち――北の方の兄弟。

宮の内――中宮定子の居所。

上――伊周の母、北の方のこと。

殿――伊周の父、故藤原道隆のこと。

問 傍線部「その折の御心ばへどもに思ひて」の解釈として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①西院の人々は、北の方が隠れ家として準備していたことを遠慮して、

②西院の人々は、道隆と北の方が住んでいたことを懐かしんで、

③西院の人々は、北の方が目をかけてくれたことに感謝して、

④伊周は、北の方が隠れ家を準備してくれていたことに感じ入って、

⑤伊周は、北の方が西院に目をかけてくれたことを思い出して、

【解答】

③

【解説】

・「思ひ」には敬語が使われていない。だから、「思ひ」の主語はえらくない人だとわかる。

傍線部の前後を見てみると、直前の「西院(の人々)」が、ほぼ唯一えらくない人である。

選択肢にもどり、主語がえらい「伊周」となっている④と⑤を即消す。

傍線部の前後に目をとばすと、直前「この北の方の、かやうの所(=西院)をわざと尋ねかへりみさせ給ひ」が、北の方の動作として一致している。(敬語「させ給ひ」がはっきり使われている)

①②③で、本文に最も近いのは、③「目をかけてくれた(=「尋ねかへりみ」)」と照らし合わせて正解を導く。

【全文訳】

はかなく秋にもなったので、あたりの様子はますますしみじみとして、荻に吹く風の音も、

遠くはなれたお二人の子どものご様子を送ってくるようにそよめいて、思わず思いが加わりな

さった。播磨からも但馬からも、日々に使いの人々が都に参上する。母の北の方のご病状はどんどん重くなったので、そのほかのことは何もなく病の心配ばかりである。「帥殿を今一度見申し上げてから死のう」ということを北の方が寝てもさめてもおっしゃるので、中宮様もたいそうお気の毒なことと思いなさり、北の方のご兄弟たちも、「(北の方の願いを実現したら)いったいどうなることだろうか」と思いをめぐらせるけれど、やはり恐ろしい。北の方は、ひたすら帥殿を泣き恋い申し上げなさる。周りで見聞き申し上げる人々も不安に思い申し上げた。

播磨にいる帥殿も、北の方が重病で自分に会いたがっていると聞きなさって、「いったいどうすればよいのであろうか。(もし実現して)朝廷に噂が聞こえることがあるならば、わが身はますますひどいことになりはてて、都を再び見ることなく終わることになるだろう」など、帥殿はさまざまに思い続けなさり、ただもう、あれやこれやとお涙を流すばかりである。「ええい、どうにでもなれ、この身は、これ以上どうなるというのだ。このひどい状況にまさることなどない」とお考えになるようになり、「親が臨終でいらっしゃるのを見申し上げたからといって、朝廷もますます罰しなさり、

神仏も私をにくむことになりなさるならば、やはりそうなるはずの前世からの運命なのだと思おう」と決心なさって、夜に昼をついで急いで上京なさる。

そうして、宮の内では評判が立ってしまうだろうから、西の京の西院というところに、たいそうこっそりと夜中に帥殿がいらっしゃったので、北の方も中宮様もたいそうこっそりと西院で落ち合いなさった。この西院も、殿が生きていらっしゃった頃、この北の方が、この西院のようなところを特に目をかけなさっていたので、西院の人々もその頃の北の方のお心に感謝して秘密をもらすはずのないところを、帥殿も思いつきなさったのであった。母北の方も、中宮様も、そのほかの方々も、帥殿も顔を見かわし申し上げなさって、また今さらのご対面で流す涙も、たいへんなもので悲しい。北の方は、(ご病気なので)うまく御車に乗せ申し上げて、そのお席のままだきおろし申し上げた。全く意識のないようなご病状であったけれど、何やら騒がしく泣きながら申し上げなさって、「今は安心して死にますことができるよ」と北の方がよろこんで申し上げなさるのも、人々は、並たいていの気持ちでいられようか。しみじみと悲しいといったくらいでは言いたりないほどである。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、61頁~70頁、121頁~126頁)

本居宣長の『玉の小櫛』

次の文は本居宣長が『源氏物語』について論じたものである。

よく読んで後の問いに答えよ。

ここらの物語書どもの中に、この物語(源氏物語)はことに優れてめでたきものにして、おほか

た先にも後にも類なし。まづ、これより先なる古物語どもは、何事も、さしも深く、心を入れて書けりとしも見えず。ただ一わたりにて、或るは珍らかに興あることをむねとし、おどろおどろしき

さまのこと多くなどして、いづれもいづれも、もののあはれなる筋などは、さしも細やかに深くは

あらず。また、これより後のものどもは、狭衣などは、何事も、もはらこの物語のさまを習ひて、

心を入れたりとは見ゆるものから、こよなくおとれり。その他も皆異なることなし。ただこの物語

ぞ、こよなくて、殊に深く、よろづに心を入れて書けるものにして、すべての文詞のめでたきこと

は、さらにも言はず、~(略)~

『玉の小櫛』<上智大・文>

問 傍線部「心を入れたりとは見ゆるものから、こよなくおとれり」はどのような意味か。

①心を込めて作っているらしいから、ほんのわずかの劣り方だ。

②入念に作っているようだから、まったく劣る点がないといえる。

③気持を打ち込んで作っているように見えるが、少々劣っている。

④丹精して作っているとは思うけれども、できばえは甚だしく劣っている。

【解答】

④

【全文訳】

多くの物語の中で、この物語(源氏物語)は特にすぐれてすばらしいもので、全く先にも後

にも例がない。まず、源氏物語以前の古物語などは、何事においても、そんなに深く熱心に書

いているとは思われない。ただひととおりに書いているだけで、あるものは珍しくおもしろいことを中心とし、大げさなことが多かったりして、いずれも物事の情趣の点では、たいして細やかで深くはない。また源氏物語以後のものは、狭衣物語などは、何事も、ひたすらこの源氏物語の様子をまねして、熱心に書いているとは思われるけれど、この上なく劣っている。そのほかの物語も、みな大して特筆すべきことはない。ただこの源氏物語こそが、この上なく、特に深く、さまざまに熱心に書いているものであって、全く表現のすばらしいことは言うまでもなく、~

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、55頁~60頁)

【補足】『玉勝間』

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

うまき物食はまほしく、よき衣(きぬ)着まほしく、よき家に住ままほしく、たから得まほしく、

人に尊まれまほしく、命長からまほしくするは、皆人のまごころなり。( )、これらを皆よからぬことにし、~(略)~

『玉勝間』<龍谷大・文>

問 ( )の中には接続語が入るが、次のうちから最も適当なものを一つ選べ。

①さて ②しかるに ③なほ ④しかのみならず ⑤かくして

【解答】

②

【解説】

〇原則~傍線・空欄の前後の+(プラス)・-(マイナス)をさぐれ!

空欄の前後は、「~皆人のまごころなり。( )、これらを皆よからぬことにし」となっている。

+(プラス)・-(マイナス)がハッキリと出ている。

まごころ=+(プラス)、よからぬこと=-(マイナス)

⇒だから、空欄には逆接の言葉が入ることがわかる。

・設問の選択肢

①さて=そうして、単純接続・順接

②しかるに=そうではあるけれども、接続詞・逆接

③なほ=やはり、副詞・逆接

④しかのみならず=そうであるだけでなく、限定

⑤かくして=こうして、単純接続・順接

本文は「強い逆接」であるから、接続詞「しかるに」のほうが妥当。

【単語・文法・熟語】

・まほしく=助動詞、希望「まほし」の連用形(未然形に接続)、~したい

【全文訳】

うまいものを食べたいと思い、よい着物を着たいと思い、よい家に住みたい、宝を手に入れたい、人から尊敬されたい、長生きしたいと思うのは、人々の本心である。けれども、これらをみなよくないこととし、~

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、75頁~77頁)

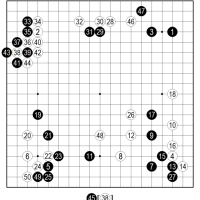

『兵部卿物語』

次の文章は『兵部卿(ひょうぶきょう)物語』の一節である。

兵部卿の宮の恋人は宮の前から姿を消し、「按察使(あぜち)の君」という名で右大臣の姫君のもとに女房として出仕した。宮はそれとは知らず、周囲の勧めに従って右大臣の姫君と結婚した。

以下の文章はそれに続く場面である。これを読んで、後の問に答えよ。

かくて過ぎゆくほど、御心のこれに移るとはなけれど、おのづから慰むかたもある(a)にや、昼

なども折々は渡らせ給うて、碁打ち、偏継ぎなど、さまざまの御遊びどもあれば、按察使の君は

宮の御姿をつくづくと見るに、かの夜な夜なの月影に、さだかにはあらねど見し人に違ふところ

なければ、「世にはかかるまで通ひたる人に似たる人もあるにや」と思ふに、見慣るるままには、

物のたまふ声、けはひ、様体、みなその人なれば、あまり心ひとつに思ふ心もとなくて、侍従に

しかじかと語り給へば、「さればよ、我もいと不思議なることども侍り。かのたびたびの御供に

候ひし蔵人とかや言ひし人、ここに候ひて、ことさら『宮の御乳母子なり』とて、人も(ア)おろか

ならず思ふさまなり。昨日も内裏へ参らせ給ふとて、出でさせ給ふを見侍れば、たびたびの御文

もて往にたる御随身も、『御前駆追ふ』とて忙はしげなるさまにて候ひしは、かの中将は仮の御

名にて、宮にてぞおはしましけんや」と。

いとど恥づかしく悲しくて、「さもあらば見つけられ奉りたらん時、いかがはせん。跡はかなく

聞かれんとこそ思ひしを、かかるさまにて見え奉らん、いと恥づかしきことにも」と、今さら苦

しければ、宮おはします時はかしこうすべりつつ見え奉らじとすまふを、「人もいかなることに

かと見とがめんか」と、これも苦しう、(A)「とてもかくても思ひは絶えぬ身なりけり」と思ふには、

例の、涙ぞまづこぼれぬる。

ある昼つかた、いとしめやか(b)にて「宮も今朝より内裏におはしましぬ」とて、人々、御前にて

うちとけつつ、戯れ遊び給ふ。姫君は寄り臥し、御手習ひ、絵など書きすさみ給うて、按察使の

君にもその同じ紙に書かせ給ふ。さまざまの絵など書きすさみたる中に、籬に菊など書き給うて、

「これはいとわろしかし」とて、持たせ給へる筆にて墨をいと濃う塗らせ給へば、按察使の君、に

ほひやかにうち笑ひて、その傍らに、

(B)初霜も置きあへぬものを白菊の早くもうつる色を見すらん

と、いと小さく書き付け侍るを、姫君もほほ笑みつつ御覧ず。

をりふし、宮は音もなく入らせ給ふに、御硯なども取り隠すべきひまさへなく、みなすべり

ぬるに、姫君もまぎらはしに扇をまさぐりつつ寄りゐ給ふ。按察使の君は、人より異にいたう苦しくて、御几帳の後ろよりすべり出でぬるを、いかがおぼしけむ、しばし見やらせ給ひて、かの

跡はかなく見なし給ふ人のこと、ふと思し出でつつ恋しければ、過ぎ(c)にしことども繰り返し思ほ

し出でつつ寄り臥させ給ふに、御硯の開きたる、引き寄せさせ給へば、ありし御手習ひの、硯の

下より出でたる取りて見給ふに、姫君はいと恥づかしくて顔うち赤めつつ、傍らそむき給ふさま、

(イ)いとよしよししくにほひやかなり。

宮つくづくと御覧ずるに、白菊の歌書きたる筆は、ただいま思ほし出でし人の、「草の庵」と

書き捨てたるに紛ふべうもあらぬが、いと心もとなくして、「さまざまなる筆どもかな。誰々ならん」など、ことなしびに問はせ給へど、(ウ)うちそばみおはするを、小さき童女の御前(d)に候ひしを、「この絵は誰が書きたるぞ。ありのままに言ひなば、いとおもしろく我も書きて見せなん」とすかし給へば、「この菊は御前なん書かせ給ふ。『いと悪し』とて書き消させ給へば、わびて、按察使の君、この歌を書き添は給うつ」と語り聞こゆれば、姫君は「いと差し過ぎたり」と、(C)恥ぢらひおはす。

『兵部卿物語』<センター本試>

(注)

・御心のこれに移る――兵部卿の宮のお気持ちが右大臣の姫君に傾く。

・偏継ぎ――漢字の偏や旁(つくり)を使った遊び。

・侍従――按察使の君の乳母の娘。

・乳母子――乳母の子ども。

・すべりつつ――そっとその場を退いて。

・籬(ませ)――垣根。

・御硯――硯や筆、紙などを入れる箱。

・「草の庵」と書き捨てたる――按察使の君が姿を消す前に兵部卿の宮に書き残した和歌の筆跡。

問一 傍線部(ア)~(ウ)の解釈として最も適当なものを、次の各群の①~⑤のうちから、それぞれ一つずつ選べ。

(ア) おろかならず思ふさまなり

①賢明な人だと思っている様子だ

②言うまでもないと思っている様子だ

③いいかげんに思っている様子だ

④並一通りでなく思っている様子だ

⑤理由もなく思っている様子だ

(イ) いとよしよししくにほひやかなり

①実に風情があり、良い香りが漂っている

②実に才気にあふれ、魅力的な雰囲気である

③実に上品で、輝くような美しさである

④実にものものしく、威厳に満ちた様子である

⑤実に奥ゆかしく、高貴な育ちを感じさせる

(ウ) うちそばみおはする

①ただ寝たふりをしていらっしゃる

②ちょっと横を向いていらっしゃる

③近くの人と雑談をしていらっしゃる

④内心不愉快な思いでいらっしゃる

⑤何かに気を取られていらっしゃる

問二 波線部(a)~ (d)の「に」の文法的説明の組合せとして正しいものを、次の①~⑤のうちから、一つ選べ。

①(a) 接続助詞 (b)格助詞 (c)完了の助動詞 (d)断定の助動詞

②(a) 接続助詞 (b)格助詞 (c)断定の助動詞 (d) 断定の助動詞

③(a) 格助詞 (b) 形容動詞の活用語尾 (c)完了の助動詞 (d) 断定の助動詞

④(a) 断定の助動詞 (b) 形容動詞の活用語尾 (c) 断定の助動詞 (d) 格助詞

⑤(a) 断定の助動詞 (b) 形容動詞の活用語尾 (c) 完了の助動詞 (d) 格助詞

問三 傍線部(A)「とてもかくても思ひは絶えぬ身なりけり」とあるが、按察使の君がそのように嘆く直接の原因の説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①宮に自分の存在を知られないよう気を遣いながら、女房たちに不審がられないよう取り繕わなければならないこと。

②宮への思いを捨てられないにもかかわらず、右大臣の姫君の信頼を裏切らないようにしなければならないこと。

③宮に自分の苦悩を知ってほしいと願いながら、二人の関係を誰にも気づかれないようにしなければならないこと。

④宮が身分を偽っていた理由をつきとめたいと思う一方で、宮には自分の存在を隠し通さなければならないこと。

⑤宮の姿を見ないよう努めながら、宮と自分の関係を知る侍従に不自然に思われないようにしなければならないこと。

問四 傍線部(B)「初霜も置きあへぬものを白菊の早くもうつる色を見すらん」という和歌の説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①兵部卿の宮に夢中になっている新婚の姫君に対して、「初霜もまだ降りないのに、どうして白菊は早くも別の色に染まっているのだろうか」と、冷やかして詠んだ。

②宮仕えで気苦労が絶えないことを姫君に打ち明けたくて、「初霜もまだ降りないけれど、白菊は早くもよそに移りたがっているようだ」と、暗示するように詠んだ。

③描いた白菊を姫君がすぐに塗りつぶしてしまったことに対して、「初霜もまだ降りないのに、どうして白菊は早くも色変わりしているのだろうか」と、当意即妙に詠んだ。

④白菊を黒い色に塗り替えた姫君の工夫を理解して、「初霜もまだ降りないけれど、庭の白菊は早くも枯れそうな色に染まってしまったようだ」と、臨機応変に詠んだ。

⑤色を塗り替えられた白菊から容色の衰えはじめた女性の姿を連想して、「初霜もまだ降りないのに、どうして白菊は早くも色あせたのだろうか」と、冗談半分に詠んだ。

問五 傍線部(C)「恥ぢらひおはす」とあるが、この時の姫君の心情の説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①宮に会うのを嫌がっている按察使の君の様子が気の毒なので、長々と引き止めてしまった自分を恥じている。

②按察使の君の見事な筆跡に宮が目を奪われているのを見て、自分の描いた絵のつたなさを恥ずかしく思っている。

③白菊の絵をめぐるやりとりを童女が進んで宮に話してしまったので、自らの教育が行き届かなかったと恥じている。

④配慮を欠いた童のおしゃべりのせいで、自分たちのたわいない遊びの子細を宮に知られて恥ずかしく思っている。

⑤白菊の絵を置き忘れた按察使の君の行動が不注意にすぎるので、自分の女房として恥ずかしいと思っている。

問六 本文の内容に合致するものを、次の①~⑥のうちから二つ選べ。ただし、解答の順序は問わない。

①按察使の君は、右大臣の姫君の夫である兵部卿の宮が自分のもとに通っていた「中将」と同一人物らしいこと気づいた。しかし、以前の関係に戻るつもりはなく、できるだけ宮の目を避けようとした。

②兵部卿の宮は、かつて按察使の君に対して身分を偽っていたが、侍従は、そのことを見抜いていた。そこで、按察使の君が宮と再会できるように、宮の妻である右大臣の姫君への出仕を勧めた。

③右大臣の姫君は、按察使の君が兵部卿の宮の目を避けようとしていることに気づき、二人の関係を知りたいと思った。そこで按察使の君に和歌を書かせ、その筆跡を見せて宮の反応を確かめようとした。

④按察使の君は、兵部卿の宮が自分のもとに通っていた「中将」と同一人物であることを、侍従から知らされた。そこで、右大臣の姫君の目を避けながら宮に自分の存在を知らせるため、和歌を詠んだ。

⑤兵部卿の宮は、右大臣の姫君と結婚してからも姿を消した恋人を忘れてはいなかった。そんなとき、偶然目にした和歌の筆跡が恋人のものと似ていることに気づき、さりげなく筆跡の主を探り出そうとした。

⑥右大臣の姫君は、新たに出仕してきた按察使の君を気に入り、身近に置くようになった。しかし、親しく接するうちに彼女が夫の兵部卿の宮と親密な間柄であったことを察し、不安な思いにかられた。

【解答】

問一 (ア)~④ (イ) ~③ (ウ)~②

問二 ⑤

問三 ①

問四 ③

問五 ④

問六 ①・⑤

【解説】

【全文訳】

こうして(月日)が過ぎていくうちに、(兵部卿の宮の)お気持ちがこれ(=右大臣の姫君)

に移るというわけではなかったが、自然と心が慰められるということもあるのであろうか、昼

なども時々は(姫君の許に)おいでになって、碁を打ったり、偏継ぎ(をしたり)など、さまざまな遊びをなさるので、按察使の君は宮のお姿をよくよく見ると、(以前)あの夜ごとの月明かりに、

はっきりとではないが見た人に異なるところがないので、「世の中にはこうまで(昔)通っていた人に似ている人もいるのであろうか」と思うが、(その姿を)見慣れるにつれては、何かをおっしゃる声、雰囲気、姿形(など)、すべてその人(そのもの)なので、(按察使の君は)あまり自分一人の心だけで思い込むのも不安で、侍従に「こうこう」とお話しになると、(侍従は)「やはりね、私もとても不思議なことがありました。あのたびたびのお供としてお仕えしていた『蔵人』とか言った人が、ここにおりまして、特別に『宮の乳母の子どもである』と言って、(周りの)人も並ひと通りでなく思っている様子です。昨日も宮中へ参上なさると言って、お出でになるのを見ますと、(昔)たびたびのお手紙を持っていった随身も、(ここでは)『先払いをするぞ』と言って忙しそうな様子でおりますのは、あの『中将』は仮のお名前であって、(実は)宮でいらっしゃったのでしょうか」と(言う)。

(按察使の君は)ますます恥ずかしく悲しく思って、「もうしそうであるならば(私が宮に)見つけられ申し上げたとき、どうしたらよいだろうか。(自分は宮の前から)姿を消したと(宮に)聞き知られようと思ったのに、(よりによって)このような状態で(宮に)見られ申し上げることは、とても恥ずかしいことでもあるよ」と、改めてつらく思うので、宮がいらっしゃるときはうまくそっとその場を退いては(宮に)見られ申し上げないようにしようと(その場の状況に)あらがうのを、「(まわりの)人もどういうことなのだろうと不審に思うだろうか」と、これも(また)苦しく、「いずれにしても(つらい)思いは絶えない身であることよ」と思うにつけても、いつものように、涙がまずこぼれた。

ある(日の)昼頃、とても静かな様子で、「宮も今朝から宮中にいらっしゃいました」と言って、

人々は、姫君の前でくつろぎながら、遊び興じなさる。姫君は物に寄りかかって横になり、習字、絵などを気分にまかせてお書きになって、按察使の君にもその同じ紙に書かせなさる。いろいろな絵などを描き興じた中で、(姫君は)垣根に菊などをお描きになって、「これはあまりによくないわ」と言って、お持ちになっている筆で墨をとても濃くお塗りになったので、按察使の君は、華やかな美しい様子で笑って、そのそばに、

初霜も~(初霜もまだすっかり降りていないのに、どうして白菊は早くも色変わりしているのだろうか)

と、とても小さく書き付けましたのを、姫君も微笑なさりながらご覧になる。

ちょうどそのとき、宮は音も立てずにそっとお入りになると、(今まで使っていた)硯なども取り隠すことのできる時間的余裕さえなく、みなそっと退出したので、姫君も(その場を)紛らわそうと扇をいじりながら物に寄りかかってすわりなさる。按察使の君は、(ほかの)人よりも特にはなはだしくつらく思って、几帳の後ろからそっと退出したのを、(宮は)どのように思われたのだろうか、しばらくそちらをご覧になって、あの失踪したと思いなさった人のことを、ふと思い出しなさりながら恋しく思うので、過ぎ去った昔のいろいろなことをくり返し思い出しになりながら物に寄りかかって横におなりになるときに、硯(の箱)が開いているのを、引き寄せなさると、先ほどの習字(の跡)が、硯の下から出ているのを手に取ってご覧になるので、姫君はとても恥ずかしく思って顔を少し赤らめながら、脇のほうに背を向けなさる様子は、実に上品で輝くような美しさである。

宮はよくよくご覧になると、白菊の歌を書いた筆跡は、たった今思い出しなさった人が、(姿を消す前に)「草の庵」と書き残した(和歌の筆跡)に見間違えるはずもない(ほどそっくりな)のが、とても気がかりで、「さまざまな筆跡があるなあ。(それぞれ)だれのものだろう」などと、何げないふりをしてお聞きになるが、(姫君はそ知らぬふりをして)ちょっと横を向いていらっしゃるので、姫君に仕えている小さな童女を(つかまえて)、「この絵はだれが描いたのか。ありのままに言うならば、とても趣深く私も描いて見せよう」とだましなさるので、「この菊(の絵)は姫君様がお描きになりました。(ところが)『非常に下手だ』と言って(自ら墨で)書き消しなさったので、困惑して、按察使の君が、この歌を添えなさった(のです)」としゃべり申し上げるので、姫君は「とてもでしゃばりなことだ」と、恥ずかしそうにしていらっしゃる。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、278頁~308頁)

(2024年2月12日投稿)

【はじめに】

今回のブログでは、次の参考書をもとに、古文の読解について解説してみたい。

〇元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]

とりわけ、「おすすめの勉強法!」をはじめ、『源氏物語』「薄雲」を中心に、『栄花物語』 や本居宣長の『玉の小櫛』『玉勝間』について見ておく。あわせて和歌について『更級日記』の問題を取り上げてみた。そして『兵部卿物語』の一節から、センター試験の問題を紹介しておく。

なお、著者の元井太郎先生のプロフィールについては、次のようにある。

【元井太郎先生のプロフィール】

東京大学大学院人文科学研究科、国語・国文学専攻博士課程満期退学

専攻は『源氏物語』

代々木ゼミナール古文科講師

【元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWAはこちらから】

元井太郎 改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本

元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』

【目次】

第一講 本文読解の原則

原則① 主語・目的語をたどれ!

原則② 指示語の反射神経を高めろ!

原則③ 順接・逆接は“命”!

原則④ 言葉のかかり関係(主部―述部)がきかれるゾ!

第二講 さらに得点アップ!の原則

原則⑤ セリフのカッコ

原則⑥ 敬語を読みに使え!

原則⑦ 和歌は本文との関係!

第三講 “読解”を点数に結びつけろ!

実戦① 答え本文にあり! 本文たどって、選択肢と照合!

実戦② センターの問題が解けちゃった!

実戦③ おすすめの勉強法!

さて、今回の執筆項目は次のようになる。

・おすすめの勉強法!

・和歌について~『更級日記』より

・『源氏物語』「薄雲」

・『栄花物語』 の一節

・本居宣長の『玉の小櫛』

・本居宣長の『玉勝間』

・『兵部卿物語』の一節

おすすめの勉強法!

〇「はじめに」(4頁~5頁)において、

・本書の内容をとりあえずたどって読むことをすすめている。

通読することで、大学側が要求している古文読解のイメージと、本番で点をとるイメージをつかんでほしいという。

(古文の苦手な方や、高一・高二の方などは、例題の全文訳をはじめに見てもかまわない)

1か月で2~3回ほど通読してみるぐらいのペースがよい。(暗記のコツは、くり返し!)

・本番レベルの得点分析から、効率よい勉強法のイメージを自分なりにつかんでもらうのが、本書の意図することだとする。

・受験生に贈る言葉

「苦悩のあとの歓喜を」(L.V.ベートーヴェン・第九、というかシラー)

「明けない夜はない」(W.シェークスピア)

「汝は汝の汝を生きよ。汝は汝の汝を愛せ」(M.スティルナー)

〇「第三講 “読解”を点数に結びつけろ! 実戦③ おすすめの勉強法!」(309頁~318頁)において、次のように述べている。

<視点>

・本番で高得点するために、いかに古文を短時間の勉強量でこなし、他教科に時間をまわせるか!

本番で、いかに速く正解できるか?が問われている。

<勉強法>

①各教科の基礎をザット覚える。

(反復復習が有効。ある程度わかったら、本番レベルの設問分析と並行して、基礎を引き続き定着させる。基礎だけ独立して学習しようとしない)

②第一志望レベルの問題で、得点に至る過程を分析する。

③出題のパターン性を、問題量をこなす中でつかむ。

④復習を中心に制限時間を意識し、本番で得点できるイメージを作り上げていく。

※基礎をふまえた具体的な問題から、自分なりに得点できるアプローチを作ることが大事。

「自分なりに」つかんだ方法でないと、本番で使えない。

他人のマネをしても、本番では得点できない。“自力本願”あるのみ。

(抽象的な方法論に走ってはいけない。具体的な問題をこなしていく中で、自然と自分なりのアプローチがつかめてくるはずである)

〇おすすめの学習要素

1 まずは、本番第一志望レベルの問題(過去問・受けない他学部の過去問・同レベル他大の過去問など)を、解くか解かないかの中間ぐらいで分析

・全訳があったら活用する。

全訳を活用して、全文の主語、目的語を拾いだす。

つまり、直訳のために全訳を使うのではなく、文脈のために全訳を活用する。

わかった文脈で、古文の全文をザットたどる。

・設問の正解・解答を活用する。

正解の本文根拠を、正解そのものが本文のどこにどうあるか? という視点で本文をチェックする。

・選択肢の研究

正解の選択肢の本文根拠だけでなく、不正解の選択肢の本文根拠もさぐる。

選択肢の現代語の言いまわしと古文の単語・文法を照合しておく。

選択肢の横の構成ポイントを切ってみて、量をこなす。

<問題分析のガイドライン>

①全訳で文脈(主語・目的語)を通し、本文の全体的な話をつかむ。

②全訳で通した文脈を、古文の本文でたどる。

訳的にわからないところは、すぐ全訳を見て照合する。

③設問の正解をチェック(問題を解かない)

④選択肢の分析(できたら、「出題意図は何?」とさぐる)

⑤正解・不正解の根拠を、本文でチェック

⑥本文根拠と、設問の傍線の関係を分析

(この段階で出題意図がわかることが多い)

2 復習をメインにする。(本番での“解けるイメージ”を固めること)

・まっ白い本文でなく、根拠をチェックした本文をたどり直す。

(本文の文脈を古文的に読み直しながら、対応するところでは、“目のとばし” (斜め読み)

を練習し、古文の読み慣れ、速読を心がける)

・設問にからんでいない単語・文法を、読み込みながら覚えようとする。

・一回の復習(チェックしたあとの“読み込み”)は、30分以内をメドとする。

(とにかく一回で復習し切ろうとしない。何度も反復する中で具体的につかもうとすることを心がける)

・“読み込み”のための問題の量をためる。

(慣れるまでは、数題の同じ問題をくり返す。慣れてきたらどんどん問題量を増やし、反復して“読み込む”)

・選択肢と本文根拠を、“読み込み”の中で、何度も照合する。

・メインの教科の合い間に、古文の“読み込み復習”をさし込む。

(最低一日一回は、古文の速読をやる。チェックしてある本文だから、時間もかからない)

※これらの要素に留意して、生活にとりいれること。

初めは手ごたえがないので悩むかもしれないが、一か月は続けてみて、効果を測ってみること。

実験心理学で「フィード・バック」という。

「人間の記憶容量を保つには、くり返しが最も効果ある」ことは、実証されている。

これにもとづいた復習法がよい。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、4頁~5頁、309頁~318頁)

和歌について

和歌の勉強法

〇暗記系(縁語・掛詞・枕詞・序詞)は基本としてザットおさえておく(但し、配点は低い)

〇大学の出題意図は、「文全体の構造における和歌の対応関係」である。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、194頁~196頁)

例題として、『更級日記』を取り上げている。

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

継母なりし人は、宮仕へせしが下りしなれば、思ひしにあらぬことどもなどありて、世の中うら

めしげにて、外にわたるとて、五つばかりなる児どもなどして、「あはれなりつる心のほどなむ、忘れむ世あるまじき」など言ひて、梅の木の、つま近くていと大きなるを、「これが花の咲かむをり

は来むよ」と言ひおきてわたりぬるを、心のうちに恋しくあはれなりと思ひつつ、しのびねをのみ

泣きて、その年もかへりぬ。いつしか梅咲かなむ、来むとありしを、さやあると、目をかけて待ち

わたるに、花もみな咲きぬれど、音もせず。思ひわびて、花を折りてやる。

A 頼めしをなほや待つべき霜枯れし梅をも春は忘れざりけり

と言ひやりたれば、あはれなることども書きて、

B なほ頼め梅のたち枝は契りおかぬ思ひのほかの人も訪ふなり

『更級日記』<四天王寺国際仏教大・文>

問一 A・Bの歌の句切れとして適切なものをそれぞれ次の中から選べ。

①初句切れ ②二句切れ ③三句切れ ④四句切れ

問二 本文中A「頼めしを」の和歌の解釈で、正しいものはどれか。

①頼みにしていた梅の花は霜枯れて、春がきたというのにまだ咲いてくれない。まだ待ちつづける

ことになるのか。

②頼みにしていた春は忘れずに来たのに、梅は霜枯れて咲かず、待ち続けていた人もまだ訪れて

こないのか。

③霜枯れていた梅にも春は訪れて花を咲かせたのに、約束したあなたはまだ来ない。まだ待ちつづ

けなければならないのか。

④霜枯れていた梅の花も待ったかいあって春とともに花ひらいた。やがてあなたもたずねて来るこ

とであろう。

【解説と解答】

大学側が求めていることは、本文の対応を、基礎をふまえてザット見抜くこと。

<問一の解説>

・Aは「や~べき」の“文中の係り結び”に注目。

・Bは「頼め」(四段活用「頼む」の命令形)の命令形に注目。

<問一の解答>

・Aは②(二句切れ)、Bは①(初句切れ)

<問二の解説>

メインの人物は、「筆者と継母(二人は仲良し)」の二人のみ。

⇒「主語・目的語のたどり」は簡単!

・選択肢の系列を見抜くこと!

●①②⇒「梅咲かない」

●③④⇒「梅咲いた」

☆「和歌と本文との関係」として、Aの和歌の下の句「梅をも春は忘れざりけり」の本文対応をさぐると、ℓ.6「花もみな咲きぬれど」と対応していることがわかる。

⇒和歌A「梅」―――ℓ.6「花(=梅)」がヒントのキーワード

ここで、選択肢を、この本文対応を根拠に照合して、①②即消し。

③と④を比較すると、③の「約束」「~ならないのか(疑問)」の二点が、本文と対応している。

(1) 約束

選択肢 ③「約束したあなた」

⇕ ≪照合≫

本文 ●ℓ.7 和歌A「頼めし」 ●ℓ.5「(継母は)来むとありし」 ●ℓ.3~ℓ.4 (継母カッコ)「これが花の咲かむをりは来むよ」(継母と筆者の約束)

(2) ~ならないのか(疑問)

選択肢 ③「~ならないのか」

⇕ ≪照合≫

本文 ●ℓ.7 和歌A「~や~べき」(疑問の係り結び)

<問二の解答> ③

【試験にでる! 単語・文法・熟語】

・「世の中」 (名)男女の仲

・「いつしか」 (副)早く~したい(~してほしい)

・「咲かなむ」<未然形+「なむ」(あつらえ 終助詞>人に~してほしい

・「頼めし」下二段活用「頼む」の連用形([人を]頼みに思わせる)+助動詞・過去「き」の連体形

・「頼め」四段活用「頼む」の命令形 依頼する

【全文訳】

継母であった人は、宮仕えしてた人が、父と結婚して上総(かずさ)に下ったので、継母が思っていたのとは違ったことなどがあって、父との夫婦仲がうまくいかず、離婚してほかのところへ行くということで、五歳ほどである子どもなどを連れて出て行くことになり、そのときに、継母は私に「あなたのしみじみと優しかった心を忘れることはありませんでしょう」などと言って、梅の木で、軒先近くて大きな木をさして、「この梅の木の花が咲くときには来ましょう」と私に言いおいて出て行ったので、私は心の中で「継母が恋しく悲しい」と何度も思っては、しくしくと泣いて、その年も明けて新年になった。新年になって私は「早く梅が咲いてほしいなあ。梅が咲いたら継母は来ようと言っていたけれど、本当に来てくれるかしら」と思い、梅の木を注意して花が咲くのをずっと待っていたが、梅の花はみんな咲いたけれど、継母からは、なんの音沙汰もない。私は、困って、梅の花を折ってその枝に次の歌をつけて、継母のところに送った。

頼めしをなほや待つべき霜枯れし梅をも春は忘れざりけり

(あなたが私に頼みに思わせた約束を依然として待つのがよいのでしょうか。去年の冬は霜に枯れていた梅も、今では春を忘れず花を咲かせたことです)

と言いやったところ、継母は返事にしみじみとしたことを書いて、

なほ頼め梅のたち枝は契りおかぬ思ひのほかの人も訪ふなり

(依然として信頼しなさい。あなたの家の梅の木には約束していない意外な人[恋人]もやってくるのです)

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、198頁~205頁)

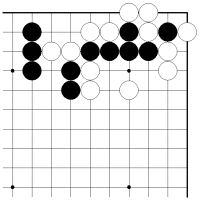

『源氏物語』「薄雲」

『源氏物語』「薄雲」

次の文章は、『源氏物語』「薄雲」の巻において、源氏がわが子明石の姫君を紫の上の養女にするために、明石の上と姫君の母子が住んでいる大堰(おおい)の山荘を訪れ、明石の上が姫君と別れるところである。これを読んで、後の問いに答えよ。

この雪すこしとけて渡りたまへり。例は待ちきこゆるに、さならむとおぼゆることにより、胸う

ちつぶれて人やりならずおぼゆ。「わが心にこそあらめ。辞びきこえむを強ひてやは。あぢきな」と

おぼゆれど、軽々しきやうなりとせめて思ひかへす。いとうつくしげにて前にゐたまへるを(a)見た

まふに、おろかには思ひがたかりける人の宿世かなと思ほす。この春より生ほす御髪、尼のほどに

てゆらゆらとめでたく、つらつき、まみのかをれるほどなどいへばさらなり。よそのものに思ひや

らむほどの心の闇、(b)推しはかりたまふにいと心苦しければ、うち返しのたまひ明かす。「何か、かく口惜しき身のほどならずだにもてなしたまはば」と聞こゆるものから、(c)念じあへずうち泣くけはひあはれなり。

姫君は、何心もなく、御車に乗らむことを急ぎたまふ。寄せたる所に、母君みづから抱きて出で

たまへり。片言の、声はいとうつくしうて、袖をとらへて乗りたまへと引くもいみじうおぼえて、

末遠きふたばの松にひきわかれいつか木だかきかげを見るべき

えも言ひやらずいみじう泣けば、さりや、あな苦しと(d)思して、

「生ひそめし根もふかければ、たけくまの松にこまつの千代をならべん

のどかにを」と慰めたまふ。さることとは思ひ静むれど、えなんたへざりける。乳母、少将とてあ

てやかなる人ばかり、御佩刀(みはかし)、天児(あまがつ)やうの物取りて乗る。副車(ひとだまひ)、よろしき若人、童など乗せて、御送りに参らす。道すがら、とまりつる人の心苦しさを、いかに、罪や得らむと(e)思す。

『源氏物語』<立教大・文>

(注)

・尼のほど――「尼そぎ」といって肩にかかっているぐらいの長さで切り揃えた髪型。

・心の闇――人の親の心は闇にあらねども子を思ふみちにまどひぬるかな(後撰集・雑一・藤原兼輔)を踏まえた表現。

・たけくまの松(武隈の松)――現宮城県岩沼市の旧国府の跡にあったといわれている。ふたまたの松。

・御佩刀――姫君の守り刀。

・天児――幼児の魔除けの人形。

・副車――随行者の乗る車。

問 傍線部(a)~(e)はそれぞれだれの動作・行為か。次の中から最も適当なものを選び、番号で答えよ。

①源氏 ②明石の上 ③明石の姫君 ④少将

【解答】

(a)-① (b)-① (c)-② (d)-① (e)-①

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、174頁~182頁)

【全文訳】

源氏は、この雪が少しとけてから渡りなさる。いつもは源氏の訪れを(楽しみに)待ち申し

上げるけれど、今回は、姫君をひき取るためだと思われるので、明石の君は、胸がつぶれるよ

うで、全く自分のせいでこうなったのだと思われる。明石の君は「私の心しだいなのであろう。姫君を渡すのを拒否し申し上げるのを源氏が無理に引き取りはなさらないだろう。拒否しなかったのはつまらないことだ」と思われれるけれど、今さら断るのは軽々しいことだと強いて思い返す。姫君がたいそうかわいらしく前にいなさるのを源氏が見なさるにつけ、「いいかげんには思えない明石の君との運命だな」と源氏は思いなさる。この春からのばしなさる姫君の髪は、尼そぎのほどでゆらゆらとしてすばらしく、頬のふっくらとした様子や、目つきの美しさなど、かわいらしいことは言うまでもない。他人に手ばなすことを考える母明石の君の親心を、源氏が推測なさると、たいそう気の毒なので、何度も説明しなさる。明石の君は「なんで悲しみましょうか。私のように卑しい身分でないようにさえ、姫君を扱いくださるならば(本望です)」と申し上げるけれど、明石の君ががまんできず泣く様子は、しみじみとかわいそうである。

姫君は、何も考えず、御車に乗ることを急ぎなさる。車を近づけたところに、母明石の君みずから抱いて出なさる。姫君の片言の声はたいそうかわいらしく、明石の君の袖をつかんで引っぱるのも明石の君はたいそう悲しく思われて、

末遠き~(生い先の遠い幼い姫君に、今別れて、いつになったら成長した姫の姿を見ることができるのでしょうか)

と言い切ることもできず明石の君がたいそう泣くので、「そうだなあ、ああ気の毒だ」と源氏は思いなさって「生ひそめし~(私と明石の君との因縁は深いので、いつかは三人で暮らせるようにしよう)だから気楽に待っていておくれ」となぐさめなさる。明石の君は「そうなることだ」と思い静めるけれど、悲しみを我慢できない。姫君の乳母の少将といって、美しい女房だけが、姫君の守り刀や人形のようなものを持って車に乗る。別の車に、まあ美しい女房や、童などを乗せて御送りに参上させる。源氏は、途中で、残った明石の君の気の毒さを「どうであろうか、私は罪をえてしまうことをしたのではないだろうか」とお思いなさる。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、181頁~182頁)

『栄花物語』の一節

『栄花物語』

次の文章は『栄花物語』 の一節である。

藤原伊周(これちか)・隆家兄弟は、藤原道長との政争に敗れて、伊周は播磨に、隆家は但馬に配流されている。これを読んで、後の問いに答えよ。

はかなく秋にもなりぬれば、世の中いとどあはれに、荻吹く風の音も、遠きほどの御けはひのそ

よめきに、おぼしよそへられにけり。播磨よりも但馬よりも、日々に人参り通ふ。北の方の御心地

いやまさりに重りにければ、ことごとなし。「帥殿今一度見奉りて死なむ死なむ」といふことを、

寝てもさめてものたまへば、宮の御前もいみじう心苦しきことにおぼしめし、この御はらからの

主たちも、「いかなるべきことにか」と思ひまはせど、なほ、いと恐ろし。北の方はせちに泣き恋ひ

奉り給ふ。見聞き奉る人々もやすからず思ひ聞こえたり。

播磨にはかくと聞き給ひて、「いかにすべきことにかはあらむ。事の聞こえあらば、わが身こそは

いよいよ不用のものになりはてて、都を見でやみなめ」など、よろづにおぼしつづけて、ただ、と

にかくに御涙のみぞひまなきや。「さばれ、この身は、またはいかがはならむとする。これにまさる

やうは」とおぼしなりて、「親の限りにおはせむ見奉りたりとて、おほやけもいとど罪せさせ給ひ、

神仏もにくませ給はば、なほ、さるべきなめりとこそは思はめ」とおぼしたちで、夜を昼にて上り

給ふ。

さて、宮の内には事の聞こえあるべければ、この西の京に西院といふ所に、いみじう忍びて夜

中におはしたれば上も宮もいと忍びてそこにおはしましあひたり。この西院も、殿のおはしまし

し折、この北の方の、かやうの所をわざと尋ねかへりみさせ給ひしかば、その折の御心ばへどもに思ひてもらすまじき所を、おぼしよりたりけり。母北の方も、宮の御前も、御方々も、殿も見奉り

かはさせ給ひて、また、いまさらの御対面の喜びの御涙も、いとおどろおどろしういみじ。上は、

かしこく御車に乗せ奉りて、おましながらかきおろし奉りける。いと不覚になりにける御心地なり

けれど、よろづ騒がしう泣く泣く聞こえ給ひて、「今は心安く死にもし侍るべきかな」と、よろこび

聞こえ給ふも、いかでかはおろかに。あはれに悲しとも世の常なりや。

<センター本試>

(注)

帥殿――伊周のこと。

宮の御前――伊周の妹、中宮定子。

御はらからの主たち――北の方の兄弟。

宮の内――中宮定子の居所。

上――伊周の母、北の方のこと。

殿――伊周の父、故藤原道隆のこと。

問 傍線部「その折の御心ばへどもに思ひて」の解釈として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①西院の人々は、北の方が隠れ家として準備していたことを遠慮して、

②西院の人々は、道隆と北の方が住んでいたことを懐かしんで、

③西院の人々は、北の方が目をかけてくれたことに感謝して、

④伊周は、北の方が隠れ家を準備してくれていたことに感じ入って、

⑤伊周は、北の方が西院に目をかけてくれたことを思い出して、

【解答】

③

【解説】

・「思ひ」には敬語が使われていない。だから、「思ひ」の主語はえらくない人だとわかる。

傍線部の前後を見てみると、直前の「西院(の人々)」が、ほぼ唯一えらくない人である。

選択肢にもどり、主語がえらい「伊周」となっている④と⑤を即消す。

傍線部の前後に目をとばすと、直前「この北の方の、かやうの所(=西院)をわざと尋ねかへりみさせ給ひ」が、北の方の動作として一致している。(敬語「させ給ひ」がはっきり使われている)

①②③で、本文に最も近いのは、③「目をかけてくれた(=「尋ねかへりみ」)」と照らし合わせて正解を導く。

【全文訳】

はかなく秋にもなったので、あたりの様子はますますしみじみとして、荻に吹く風の音も、

遠くはなれたお二人の子どものご様子を送ってくるようにそよめいて、思わず思いが加わりな

さった。播磨からも但馬からも、日々に使いの人々が都に参上する。母の北の方のご病状はどんどん重くなったので、そのほかのことは何もなく病の心配ばかりである。「帥殿を今一度見申し上げてから死のう」ということを北の方が寝てもさめてもおっしゃるので、中宮様もたいそうお気の毒なことと思いなさり、北の方のご兄弟たちも、「(北の方の願いを実現したら)いったいどうなることだろうか」と思いをめぐらせるけれど、やはり恐ろしい。北の方は、ひたすら帥殿を泣き恋い申し上げなさる。周りで見聞き申し上げる人々も不安に思い申し上げた。

播磨にいる帥殿も、北の方が重病で自分に会いたがっていると聞きなさって、「いったいどうすればよいのであろうか。(もし実現して)朝廷に噂が聞こえることがあるならば、わが身はますますひどいことになりはてて、都を再び見ることなく終わることになるだろう」など、帥殿はさまざまに思い続けなさり、ただもう、あれやこれやとお涙を流すばかりである。「ええい、どうにでもなれ、この身は、これ以上どうなるというのだ。このひどい状況にまさることなどない」とお考えになるようになり、「親が臨終でいらっしゃるのを見申し上げたからといって、朝廷もますます罰しなさり、

神仏も私をにくむことになりなさるならば、やはりそうなるはずの前世からの運命なのだと思おう」と決心なさって、夜に昼をついで急いで上京なさる。

そうして、宮の内では評判が立ってしまうだろうから、西の京の西院というところに、たいそうこっそりと夜中に帥殿がいらっしゃったので、北の方も中宮様もたいそうこっそりと西院で落ち合いなさった。この西院も、殿が生きていらっしゃった頃、この北の方が、この西院のようなところを特に目をかけなさっていたので、西院の人々もその頃の北の方のお心に感謝して秘密をもらすはずのないところを、帥殿も思いつきなさったのであった。母北の方も、中宮様も、そのほかの方々も、帥殿も顔を見かわし申し上げなさって、また今さらのご対面で流す涙も、たいへんなもので悲しい。北の方は、(ご病気なので)うまく御車に乗せ申し上げて、そのお席のままだきおろし申し上げた。全く意識のないようなご病状であったけれど、何やら騒がしく泣きながら申し上げなさって、「今は安心して死にますことができるよ」と北の方がよろこんで申し上げなさるのも、人々は、並たいていの気持ちでいられようか。しみじみと悲しいといったくらいでは言いたりないほどである。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、61頁~70頁、121頁~126頁)

本居宣長の『玉の小櫛』

本居宣長の『玉の小櫛』

次の文は本居宣長が『源氏物語』について論じたものである。

よく読んで後の問いに答えよ。

ここらの物語書どもの中に、この物語(源氏物語)はことに優れてめでたきものにして、おほか

た先にも後にも類なし。まづ、これより先なる古物語どもは、何事も、さしも深く、心を入れて書けりとしも見えず。ただ一わたりにて、或るは珍らかに興あることをむねとし、おどろおどろしき

さまのこと多くなどして、いづれもいづれも、もののあはれなる筋などは、さしも細やかに深くは

あらず。また、これより後のものどもは、狭衣などは、何事も、もはらこの物語のさまを習ひて、

心を入れたりとは見ゆるものから、こよなくおとれり。その他も皆異なることなし。ただこの物語

ぞ、こよなくて、殊に深く、よろづに心を入れて書けるものにして、すべての文詞のめでたきこと

は、さらにも言はず、~(略)~

『玉の小櫛』<上智大・文>

問 傍線部「心を入れたりとは見ゆるものから、こよなくおとれり」はどのような意味か。

①心を込めて作っているらしいから、ほんのわずかの劣り方だ。

②入念に作っているようだから、まったく劣る点がないといえる。

③気持を打ち込んで作っているように見えるが、少々劣っている。

④丹精して作っているとは思うけれども、できばえは甚だしく劣っている。

【解答】

④

【全文訳】

多くの物語の中で、この物語(源氏物語)は特にすぐれてすばらしいもので、全く先にも後

にも例がない。まず、源氏物語以前の古物語などは、何事においても、そんなに深く熱心に書

いているとは思われない。ただひととおりに書いているだけで、あるものは珍しくおもしろいことを中心とし、大げさなことが多かったりして、いずれも物事の情趣の点では、たいして細やかで深くはない。また源氏物語以後のものは、狭衣物語などは、何事も、ひたすらこの源氏物語の様子をまねして、熱心に書いているとは思われるけれど、この上なく劣っている。そのほかの物語も、みな大して特筆すべきことはない。ただこの源氏物語こそが、この上なく、特に深く、さまざまに熱心に書いているものであって、全く表現のすばらしいことは言うまでもなく、~

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、55頁~60頁)

本居宣長の『玉勝間』

【補足】『玉勝間』

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

うまき物食はまほしく、よき衣(きぬ)着まほしく、よき家に住ままほしく、たから得まほしく、

人に尊まれまほしく、命長からまほしくするは、皆人のまごころなり。( )、これらを皆よからぬことにし、~(略)~

『玉勝間』<龍谷大・文>

問 ( )の中には接続語が入るが、次のうちから最も適当なものを一つ選べ。

①さて ②しかるに ③なほ ④しかのみならず ⑤かくして

【解答】

②

【解説】

〇原則~傍線・空欄の前後の+(プラス)・-(マイナス)をさぐれ!

空欄の前後は、「~皆人のまごころなり。( )、これらを皆よからぬことにし」となっている。

+(プラス)・-(マイナス)がハッキリと出ている。

まごころ=+(プラス)、よからぬこと=-(マイナス)

⇒だから、空欄には逆接の言葉が入ることがわかる。

・設問の選択肢

①さて=そうして、単純接続・順接

②しかるに=そうではあるけれども、接続詞・逆接

③なほ=やはり、副詞・逆接

④しかのみならず=そうであるだけでなく、限定

⑤かくして=こうして、単純接続・順接

本文は「強い逆接」であるから、接続詞「しかるに」のほうが妥当。

【単語・文法・熟語】

・まほしく=助動詞、希望「まほし」の連用形(未然形に接続)、~したい

【全文訳】

うまいものを食べたいと思い、よい着物を着たいと思い、よい家に住みたい、宝を手に入れたい、人から尊敬されたい、長生きしたいと思うのは、人々の本心である。けれども、これらをみなよくないこととし、~

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、75頁~77頁)

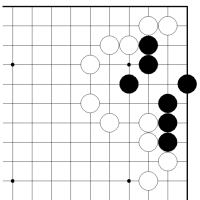

『兵部卿物語』の一節

『兵部卿物語』

次の文章は『兵部卿(ひょうぶきょう)物語』の一節である。

兵部卿の宮の恋人は宮の前から姿を消し、「按察使(あぜち)の君」という名で右大臣の姫君のもとに女房として出仕した。宮はそれとは知らず、周囲の勧めに従って右大臣の姫君と結婚した。

以下の文章はそれに続く場面である。これを読んで、後の問に答えよ。

かくて過ぎゆくほど、御心のこれに移るとはなけれど、おのづから慰むかたもある(a)にや、昼

なども折々は渡らせ給うて、碁打ち、偏継ぎなど、さまざまの御遊びどもあれば、按察使の君は

宮の御姿をつくづくと見るに、かの夜な夜なの月影に、さだかにはあらねど見し人に違ふところ

なければ、「世にはかかるまで通ひたる人に似たる人もあるにや」と思ふに、見慣るるままには、

物のたまふ声、けはひ、様体、みなその人なれば、あまり心ひとつに思ふ心もとなくて、侍従に

しかじかと語り給へば、「さればよ、我もいと不思議なることども侍り。かのたびたびの御供に

候ひし蔵人とかや言ひし人、ここに候ひて、ことさら『宮の御乳母子なり』とて、人も(ア)おろか

ならず思ふさまなり。昨日も内裏へ参らせ給ふとて、出でさせ給ふを見侍れば、たびたびの御文

もて往にたる御随身も、『御前駆追ふ』とて忙はしげなるさまにて候ひしは、かの中将は仮の御

名にて、宮にてぞおはしましけんや」と。

いとど恥づかしく悲しくて、「さもあらば見つけられ奉りたらん時、いかがはせん。跡はかなく

聞かれんとこそ思ひしを、かかるさまにて見え奉らん、いと恥づかしきことにも」と、今さら苦

しければ、宮おはします時はかしこうすべりつつ見え奉らじとすまふを、「人もいかなることに

かと見とがめんか」と、これも苦しう、(A)「とてもかくても思ひは絶えぬ身なりけり」と思ふには、

例の、涙ぞまづこぼれぬる。

ある昼つかた、いとしめやか(b)にて「宮も今朝より内裏におはしましぬ」とて、人々、御前にて

うちとけつつ、戯れ遊び給ふ。姫君は寄り臥し、御手習ひ、絵など書きすさみ給うて、按察使の

君にもその同じ紙に書かせ給ふ。さまざまの絵など書きすさみたる中に、籬に菊など書き給うて、

「これはいとわろしかし」とて、持たせ給へる筆にて墨をいと濃う塗らせ給へば、按察使の君、に

ほひやかにうち笑ひて、その傍らに、

(B)初霜も置きあへぬものを白菊の早くもうつる色を見すらん

と、いと小さく書き付け侍るを、姫君もほほ笑みつつ御覧ず。

をりふし、宮は音もなく入らせ給ふに、御硯なども取り隠すべきひまさへなく、みなすべり

ぬるに、姫君もまぎらはしに扇をまさぐりつつ寄りゐ給ふ。按察使の君は、人より異にいたう苦しくて、御几帳の後ろよりすべり出でぬるを、いかがおぼしけむ、しばし見やらせ給ひて、かの

跡はかなく見なし給ふ人のこと、ふと思し出でつつ恋しければ、過ぎ(c)にしことども繰り返し思ほ

し出でつつ寄り臥させ給ふに、御硯の開きたる、引き寄せさせ給へば、ありし御手習ひの、硯の

下より出でたる取りて見給ふに、姫君はいと恥づかしくて顔うち赤めつつ、傍らそむき給ふさま、

(イ)いとよしよししくにほひやかなり。

宮つくづくと御覧ずるに、白菊の歌書きたる筆は、ただいま思ほし出でし人の、「草の庵」と

書き捨てたるに紛ふべうもあらぬが、いと心もとなくして、「さまざまなる筆どもかな。誰々ならん」など、ことなしびに問はせ給へど、(ウ)うちそばみおはするを、小さき童女の御前(d)に候ひしを、「この絵は誰が書きたるぞ。ありのままに言ひなば、いとおもしろく我も書きて見せなん」とすかし給へば、「この菊は御前なん書かせ給ふ。『いと悪し』とて書き消させ給へば、わびて、按察使の君、この歌を書き添は給うつ」と語り聞こゆれば、姫君は「いと差し過ぎたり」と、(C)恥ぢらひおはす。

『兵部卿物語』<センター本試>

(注)

・御心のこれに移る――兵部卿の宮のお気持ちが右大臣の姫君に傾く。

・偏継ぎ――漢字の偏や旁(つくり)を使った遊び。

・侍従――按察使の君の乳母の娘。

・乳母子――乳母の子ども。

・すべりつつ――そっとその場を退いて。

・籬(ませ)――垣根。

・御硯――硯や筆、紙などを入れる箱。

・「草の庵」と書き捨てたる――按察使の君が姿を消す前に兵部卿の宮に書き残した和歌の筆跡。

問一 傍線部(ア)~(ウ)の解釈として最も適当なものを、次の各群の①~⑤のうちから、それぞれ一つずつ選べ。

(ア) おろかならず思ふさまなり

①賢明な人だと思っている様子だ

②言うまでもないと思っている様子だ

③いいかげんに思っている様子だ

④並一通りでなく思っている様子だ

⑤理由もなく思っている様子だ

(イ) いとよしよししくにほひやかなり

①実に風情があり、良い香りが漂っている

②実に才気にあふれ、魅力的な雰囲気である

③実に上品で、輝くような美しさである

④実にものものしく、威厳に満ちた様子である

⑤実に奥ゆかしく、高貴な育ちを感じさせる

(ウ) うちそばみおはする

①ただ寝たふりをしていらっしゃる

②ちょっと横を向いていらっしゃる

③近くの人と雑談をしていらっしゃる

④内心不愉快な思いでいらっしゃる

⑤何かに気を取られていらっしゃる

問二 波線部(a)~ (d)の「に」の文法的説明の組合せとして正しいものを、次の①~⑤のうちから、一つ選べ。

①(a) 接続助詞 (b)格助詞 (c)完了の助動詞 (d)断定の助動詞

②(a) 接続助詞 (b)格助詞 (c)断定の助動詞 (d) 断定の助動詞

③(a) 格助詞 (b) 形容動詞の活用語尾 (c)完了の助動詞 (d) 断定の助動詞

④(a) 断定の助動詞 (b) 形容動詞の活用語尾 (c) 断定の助動詞 (d) 格助詞

⑤(a) 断定の助動詞 (b) 形容動詞の活用語尾 (c) 完了の助動詞 (d) 格助詞

問三 傍線部(A)「とてもかくても思ひは絶えぬ身なりけり」とあるが、按察使の君がそのように嘆く直接の原因の説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①宮に自分の存在を知られないよう気を遣いながら、女房たちに不審がられないよう取り繕わなければならないこと。

②宮への思いを捨てられないにもかかわらず、右大臣の姫君の信頼を裏切らないようにしなければならないこと。

③宮に自分の苦悩を知ってほしいと願いながら、二人の関係を誰にも気づかれないようにしなければならないこと。

④宮が身分を偽っていた理由をつきとめたいと思う一方で、宮には自分の存在を隠し通さなければならないこと。

⑤宮の姿を見ないよう努めながら、宮と自分の関係を知る侍従に不自然に思われないようにしなければならないこと。

問四 傍線部(B)「初霜も置きあへぬものを白菊の早くもうつる色を見すらん」という和歌の説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①兵部卿の宮に夢中になっている新婚の姫君に対して、「初霜もまだ降りないのに、どうして白菊は早くも別の色に染まっているのだろうか」と、冷やかして詠んだ。

②宮仕えで気苦労が絶えないことを姫君に打ち明けたくて、「初霜もまだ降りないけれど、白菊は早くもよそに移りたがっているようだ」と、暗示するように詠んだ。

③描いた白菊を姫君がすぐに塗りつぶしてしまったことに対して、「初霜もまだ降りないのに、どうして白菊は早くも色変わりしているのだろうか」と、当意即妙に詠んだ。

④白菊を黒い色に塗り替えた姫君の工夫を理解して、「初霜もまだ降りないけれど、庭の白菊は早くも枯れそうな色に染まってしまったようだ」と、臨機応変に詠んだ。

⑤色を塗り替えられた白菊から容色の衰えはじめた女性の姿を連想して、「初霜もまだ降りないのに、どうして白菊は早くも色あせたのだろうか」と、冗談半分に詠んだ。

問五 傍線部(C)「恥ぢらひおはす」とあるが、この時の姫君の心情の説明として最も適当なものを、次の①~⑤のうちから一つ選べ。

①宮に会うのを嫌がっている按察使の君の様子が気の毒なので、長々と引き止めてしまった自分を恥じている。

②按察使の君の見事な筆跡に宮が目を奪われているのを見て、自分の描いた絵のつたなさを恥ずかしく思っている。

③白菊の絵をめぐるやりとりを童女が進んで宮に話してしまったので、自らの教育が行き届かなかったと恥じている。

④配慮を欠いた童のおしゃべりのせいで、自分たちのたわいない遊びの子細を宮に知られて恥ずかしく思っている。

⑤白菊の絵を置き忘れた按察使の君の行動が不注意にすぎるので、自分の女房として恥ずかしいと思っている。

問六 本文の内容に合致するものを、次の①~⑥のうちから二つ選べ。ただし、解答の順序は問わない。

①按察使の君は、右大臣の姫君の夫である兵部卿の宮が自分のもとに通っていた「中将」と同一人物らしいこと気づいた。しかし、以前の関係に戻るつもりはなく、できるだけ宮の目を避けようとした。

②兵部卿の宮は、かつて按察使の君に対して身分を偽っていたが、侍従は、そのことを見抜いていた。そこで、按察使の君が宮と再会できるように、宮の妻である右大臣の姫君への出仕を勧めた。

③右大臣の姫君は、按察使の君が兵部卿の宮の目を避けようとしていることに気づき、二人の関係を知りたいと思った。そこで按察使の君に和歌を書かせ、その筆跡を見せて宮の反応を確かめようとした。

④按察使の君は、兵部卿の宮が自分のもとに通っていた「中将」と同一人物であることを、侍従から知らされた。そこで、右大臣の姫君の目を避けながら宮に自分の存在を知らせるため、和歌を詠んだ。

⑤兵部卿の宮は、右大臣の姫君と結婚してからも姿を消した恋人を忘れてはいなかった。そんなとき、偶然目にした和歌の筆跡が恋人のものと似ていることに気づき、さりげなく筆跡の主を探り出そうとした。

⑥右大臣の姫君は、新たに出仕してきた按察使の君を気に入り、身近に置くようになった。しかし、親しく接するうちに彼女が夫の兵部卿の宮と親密な間柄であったことを察し、不安な思いにかられた。

【解答】

問一 (ア)~④ (イ) ~③ (ウ)~②

問二 ⑤

問三 ①

問四 ③

問五 ④

問六 ①・⑤

【解説】

【全文訳】

こうして(月日)が過ぎていくうちに、(兵部卿の宮の)お気持ちがこれ(=右大臣の姫君)

に移るというわけではなかったが、自然と心が慰められるということもあるのであろうか、昼

なども時々は(姫君の許に)おいでになって、碁を打ったり、偏継ぎ(をしたり)など、さまざまな遊びをなさるので、按察使の君は宮のお姿をよくよく見ると、(以前)あの夜ごとの月明かりに、

はっきりとではないが見た人に異なるところがないので、「世の中にはこうまで(昔)通っていた人に似ている人もいるのであろうか」と思うが、(その姿を)見慣れるにつれては、何かをおっしゃる声、雰囲気、姿形(など)、すべてその人(そのもの)なので、(按察使の君は)あまり自分一人の心だけで思い込むのも不安で、侍従に「こうこう」とお話しになると、(侍従は)「やはりね、私もとても不思議なことがありました。あのたびたびのお供としてお仕えしていた『蔵人』とか言った人が、ここにおりまして、特別に『宮の乳母の子どもである』と言って、(周りの)人も並ひと通りでなく思っている様子です。昨日も宮中へ参上なさると言って、お出でになるのを見ますと、(昔)たびたびのお手紙を持っていった随身も、(ここでは)『先払いをするぞ』と言って忙しそうな様子でおりますのは、あの『中将』は仮のお名前であって、(実は)宮でいらっしゃったのでしょうか」と(言う)。

(按察使の君は)ますます恥ずかしく悲しく思って、「もうしそうであるならば(私が宮に)見つけられ申し上げたとき、どうしたらよいだろうか。(自分は宮の前から)姿を消したと(宮に)聞き知られようと思ったのに、(よりによって)このような状態で(宮に)見られ申し上げることは、とても恥ずかしいことでもあるよ」と、改めてつらく思うので、宮がいらっしゃるときはうまくそっとその場を退いては(宮に)見られ申し上げないようにしようと(その場の状況に)あらがうのを、「(まわりの)人もどういうことなのだろうと不審に思うだろうか」と、これも(また)苦しく、「いずれにしても(つらい)思いは絶えない身であることよ」と思うにつけても、いつものように、涙がまずこぼれた。

ある(日の)昼頃、とても静かな様子で、「宮も今朝から宮中にいらっしゃいました」と言って、

人々は、姫君の前でくつろぎながら、遊び興じなさる。姫君は物に寄りかかって横になり、習字、絵などを気分にまかせてお書きになって、按察使の君にもその同じ紙に書かせなさる。いろいろな絵などを描き興じた中で、(姫君は)垣根に菊などをお描きになって、「これはあまりによくないわ」と言って、お持ちになっている筆で墨をとても濃くお塗りになったので、按察使の君は、華やかな美しい様子で笑って、そのそばに、

初霜も~(初霜もまだすっかり降りていないのに、どうして白菊は早くも色変わりしているのだろうか)

と、とても小さく書き付けましたのを、姫君も微笑なさりながらご覧になる。

ちょうどそのとき、宮は音も立てずにそっとお入りになると、(今まで使っていた)硯なども取り隠すことのできる時間的余裕さえなく、みなそっと退出したので、姫君も(その場を)紛らわそうと扇をいじりながら物に寄りかかってすわりなさる。按察使の君は、(ほかの)人よりも特にはなはだしくつらく思って、几帳の後ろからそっと退出したのを、(宮は)どのように思われたのだろうか、しばらくそちらをご覧になって、あの失踪したと思いなさった人のことを、ふと思い出しなさりながら恋しく思うので、過ぎ去った昔のいろいろなことをくり返し思い出しになりながら物に寄りかかって横におなりになるときに、硯(の箱)が開いているのを、引き寄せなさると、先ほどの習字(の跡)が、硯の下から出ているのを手に取ってご覧になるので、姫君はとても恥ずかしく思って顔を少し赤らめながら、脇のほうに背を向けなさる様子は、実に上品で輝くような美しさである。

宮はよくよくご覧になると、白菊の歌を書いた筆跡は、たった今思い出しなさった人が、(姿を消す前に)「草の庵」と書き残した(和歌の筆跡)に見間違えるはずもない(ほどそっくりな)のが、とても気がかりで、「さまざまな筆跡があるなあ。(それぞれ)だれのものだろう」などと、何げないふりをしてお聞きになるが、(姫君はそ知らぬふりをして)ちょっと横を向いていらっしゃるので、姫君に仕えている小さな童女を(つかまえて)、「この絵はだれが描いたのか。ありのままに言うならば、とても趣深く私も描いて見せよう」とだましなさるので、「この菊(の絵)は姫君様がお描きになりました。(ところが)『非常に下手だ』と言って(自ら墨で)書き消しなさったので、困惑して、按察使の君が、この歌を添えなさった(のです)」としゃべり申し上げるので、姫君は「とてもでしゃばりなことだ」と、恥ずかしそうにしていらっしゃる。

(元井太郎『改訂版 元井太郎の古文読解が面白いほどできる本』KADOKAWA、2014年[2019年版]、278頁~308頁)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます