東京三鷹の天文台を見物しているが、第1赤道儀室を出た

次は、順路として『天文台歴史館』であるが、その途中にある右側の建物がこれ 調べてみると

調べてみると

やはりこれも非公開の建物で図書館であった

道の左には惑星が飾ってあった

これはその中の木星 そして…

そして…

実はここに本当は一番に行きたかったところ! 『4D2Uドームシアター』である

『4D2Uドームシアター』である

あらかじめサイトで調べていた

『Mitaka』と呼ばれる最新のデータを入れた太陽系や天の川銀河のシミュレーションである すごく楽しみにしていたのだが、公開日がわずかに月3回のみ

すごく楽しみにしていたのだが、公開日がわずかに月3回のみ 今日は日曜日なので、もちろん閉鎖していた(((^_^;)

今日は日曜日なので、もちろん閉鎖していた(((^_^;)

公の機関なので日曜日がお休みは仕方ないかな?

実に残念である

さて

順路の2番目がここ 大赤道儀室(国立天文台歴史館)である

大赤道儀室(国立天文台歴史館)である

ここが、結局今回の『東京天文台』のメインの見物施設になるところ 大型望遠鏡のドームになっていた

大型望遠鏡のドームになっていた

何と65cm!屈折望遠鏡、しかもカールツァイス製である お金かかっただろうなぁ

お金かかっただろうなぁ

屈折式では、今では考えられない程の大口径だ

今は色収差のない大型の反射式望遠鏡が主流となっているが、65cmの屈折で一度は覗いてみたいものであるが

残念ながら一般公開されていない

ここが接眼部 真鍮色をした方がメインの65cmの接眼

真鍮色をした方がメインの65cmの接眼

一方、右にある白くて新しいのがサブ望遠鏡なのだが

こちらの口径もかなりデカそうだ

65cmと大きさを比較しても、かなり大きそうだ

いったい、何のための望遠鏡なのかな?

私の知っている宮崎県小林にある60cm反射式望遠鏡では、サブにニコンの20cm屈折があり

シーイングが悪いとき(大気の揺らぎが大きい状態)に

惑星などの小さな対象を見るときには、かえって20cm屈折の方がよく見えた記憶がある

でも

こちらは両方とも屈折である

サブにこのような大きな口径の必要性は何だろう?

主望遠鏡でガイド撮影するには、屈折なのでいくらカールツァイス製と言えども色収差が大きくシャープには写らないと思う

もし、サブ望遠鏡の方が最新のアポクロマート式(高屈折低分散ガラスを使用)であれば

たぶん

ツァイス65cmには申し訳ないが、そちらの方がたぶんよく見えるかもしれない

などど

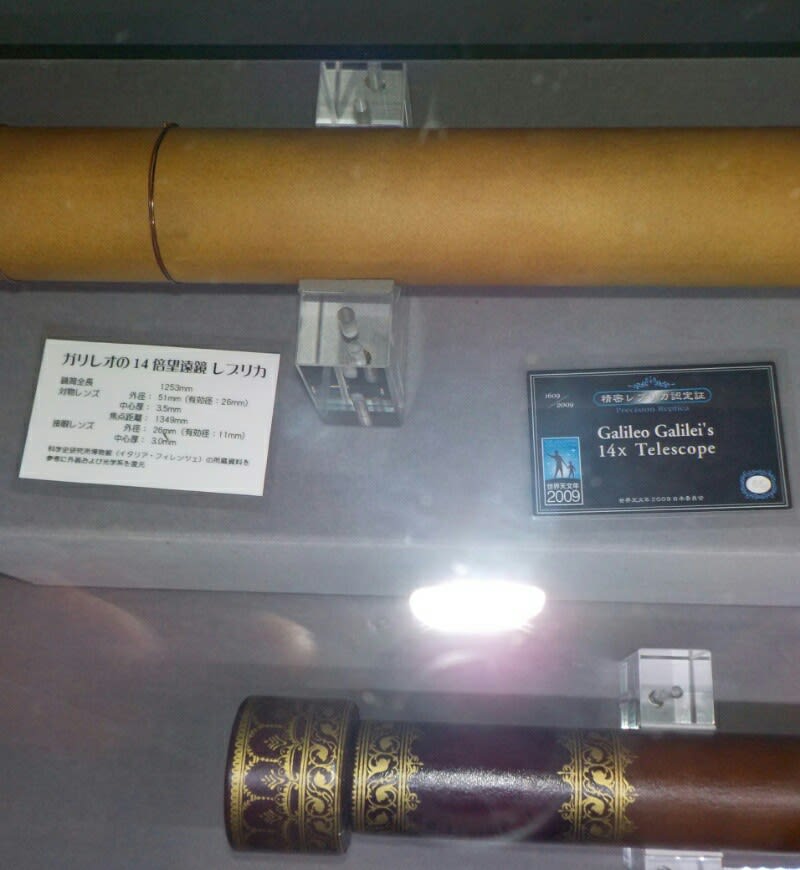

いろいろ勝手気ままな事を考えながら見物していった これは、ガリレオの望遠鏡

これは、ガリレオの望遠鏡 当時の資料を見ながら忠実に復元したようだ

当時の資料を見ながら忠実に復元したようだ

今から6年前、2009年に『世界天文年』と言うのがあったのであるが

今から6年前、2009年に『世界天文年』と言うのがあったのであるが

覚えている方いますか?

その時に

ガリレオが望遠鏡を作って400年を記念して作ったらしい

説明資料によれば

『ガリレオはその生涯に望遠鏡を100本を自作した』

と書いてある

初めて知ったが、100本も作ったとは驚きである

ガリレオが作った頃は単レンズ(1枚の凸レンズよみ)であり、これでは虫眼鏡と同じ

三角形プリズムで光を通すと虹色に色が分かれる

それと同じように見えてしまうので、今の望遠鏡に比べるとかなり見えづらかったと思われる

次は、順路として『天文台歴史館』であるが、その途中にある右側の建物がこれ

調べてみると

調べてみるとやはりこれも非公開の建物で図書館であった

道の左には惑星が飾ってあった

これはその中の木星

そして…

そして…実はここに本当は一番に行きたかったところ!

『4D2Uドームシアター』である

『4D2Uドームシアター』であるあらかじめサイトで調べていた

『Mitaka』と呼ばれる最新のデータを入れた太陽系や天の川銀河のシミュレーションである

すごく楽しみにしていたのだが、公開日がわずかに月3回のみ

すごく楽しみにしていたのだが、公開日がわずかに月3回のみ 今日は日曜日なので、もちろん閉鎖していた(((^_^;)

今日は日曜日なので、もちろん閉鎖していた(((^_^;)公の機関なので日曜日がお休みは仕方ないかな?

実に残念である

さて

順路の2番目がここ

大赤道儀室(国立天文台歴史館)である

大赤道儀室(国立天文台歴史館)であるここが、結局今回の『東京天文台』のメインの見物施設になるところ

大型望遠鏡のドームになっていた

大型望遠鏡のドームになっていた何と65cm!屈折望遠鏡、しかもカールツァイス製である

お金かかっただろうなぁ

お金かかっただろうなぁ屈折式では、今では考えられない程の大口径だ

今は色収差のない大型の反射式望遠鏡が主流となっているが、65cmの屈折で一度は覗いてみたいものであるが

残念ながら一般公開されていない

ここが接眼部

真鍮色をした方がメインの65cmの接眼

真鍮色をした方がメインの65cmの接眼一方、右にある白くて新しいのがサブ望遠鏡なのだが

こちらの口径もかなりデカそうだ

65cmと大きさを比較しても、かなり大きそうだ

いったい、何のための望遠鏡なのかな?

私の知っている宮崎県小林にある60cm反射式望遠鏡では、サブにニコンの20cm屈折があり

シーイングが悪いとき(大気の揺らぎが大きい状態)に

惑星などの小さな対象を見るときには、かえって20cm屈折の方がよく見えた記憶がある

でも

こちらは両方とも屈折である

サブにこのような大きな口径の必要性は何だろう?

主望遠鏡でガイド撮影するには、屈折なのでいくらカールツァイス製と言えども色収差が大きくシャープには写らないと思う

もし、サブ望遠鏡の方が最新のアポクロマート式(高屈折低分散ガラスを使用)であれば

たぶん

ツァイス65cmには申し訳ないが、そちらの方がたぶんよく見えるかもしれない

などど

いろいろ勝手気ままな事を考えながら見物していった

これは、ガリレオの望遠鏡

これは、ガリレオの望遠鏡 当時の資料を見ながら忠実に復元したようだ

当時の資料を見ながら忠実に復元したようだ

今から6年前、2009年に『世界天文年』と言うのがあったのであるが

今から6年前、2009年に『世界天文年』と言うのがあったのであるが覚えている方いますか?

その時に

ガリレオが望遠鏡を作って400年を記念して作ったらしい

説明資料によれば

『ガリレオはその生涯に望遠鏡を100本を自作した』

と書いてある

初めて知ったが、100本も作ったとは驚きである

ガリレオが作った頃は単レンズ(1枚の凸レンズよみ)であり、これでは虫眼鏡と同じ

三角形プリズムで光を通すと虹色に色が分かれる

それと同じように見えてしまうので、今の望遠鏡に比べるとかなり見えづらかったと思われる

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます