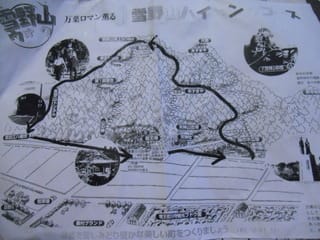

雪野山ハイキングに参加しました!

妹背の里 集合で!

ここからハイキングスタート!

ここからハイキングスタート!

中腹の見晴らし台

中腹の見晴らし台

結構きつい!

結構きつい!

これも山上古墳だが、雪野山城の虎口!

これも山上古墳だが、雪野山城の虎口!

雪野山古墳到着

雪野山古墳到着

山頂、雪野山古墳(未盗掘で発見され)、発掘調査が行われ「現地説明板」が設置されている。

『雪野山古墳発掘当時のパンフレットの偽装に怒る!』 森浩一の2003年の著書『魂の考古学 時の過ぎゆくままに』五月書房、に滋賀県雪野山古墳公開時のパンフレットに対する憤慨が書かれている。

雪野山古墳から出た鏡の中には三角縁神獣鏡も多数あったのは事実だが、それは被葬者の足下に置かれていて、もっとも重要だと考えられる、頭部近くには三枚の鏡が置かれていたが、そのうちの一枚は同じ三角縁鏡でも、三角縁竜虎鏡であった。

それがパンフレットでは文字は三角縁竜虎鏡と表記していながら、ルビは「さんかくぶちしんじゅうきょう」となっていた。しろうとには「三角縁」とくればもう「神獣鏡」となってしまうのだから、これはあまりにもいい加減な・・・というよりも、鏡をおしなべて卑弥呼、それも神獣鏡を卑弥呼の鏡に仕立て上げたかった当時の畿内の研究者の「偽装」行為だったと言われてもしかたがないのである。

これはもう嘘つきなのだとしかいいようがなくなる。

と、言うよりも古代史ファンを「しろうと」とあなどり、最初から自分達のあやまった方法論である三角縁神獣鏡=卑弥呼の鏡を押しつけた、実にファン不在の「犯罪」と言えるとかわかつは思う。

山頂より西望む…近江富士(三上山)の頭(頂部)も見える

山頂より西望む…近江富士(三上山)の頭(頂部)も見える

伝 雪野山城 説

伝 雪野山城 説

(前方後円墳の円墳部分)が主郭ヵ、北に竪堀・土橋カ、西は切岸カ・・・

土塁

土塁

龍王寺は創建1300年。

龍王寺は創建1300年。

雪野山の麓にある龍王寺(りゅうおうじ)は、奈良時代初め(710年)に天皇の勅令で、行基により「雪野寺」として開山されたとても古い天台宗のお寺で創建1300年を迎えました。医を司る薬師如来をご本尊としているため毎年中秋(十五夜の日)に喘息病をへちまに封じ込める「へちま加持祈祷」を行います。

白洲正子氏の著書「近江山河抄」に「雪野寺」として紹介されています。

龍王寺は

雪野山(滋賀県蒲生郡竜王町)南山腹にある天台宗の寺院で、白鳳時代の終わり奈良時代の初め平城京遷都の年、和銅三年(710年)元明天皇(天智天皇の第4皇女)の勅令で、行基菩薩により「雪野寺」俗称「野寺」として創建されました。

雪野寺は、奈良時代から平安初期にかけて隆盛を極め、千坊千人の衆徒があったと言われています。

宝亀8年(777年)小野時兼から寄進された梵鐘は霊験あらたかなる梵鐘として数々の伝説が生まれ、そのことが平安時代、寛弘四年(1007年)一条天皇のお耳に入り、「龍寿鐘殿」(りゅうじゅしょうでん)の勅額(直筆の額)を賜りました。以来、雪野寺から「龍王寺」と改められました。

寺伝によれば、

和銅3年(710年)元明天皇の勅願で行基により雪野寺(ゆきのでら)として創建されたという。通称を「野寺」という。雪野寺跡からは奈良時代の塑像断片が出土しており、古代からこの地に寺院が存在したことが窺われる。

寺には奈良時代作の「野寺の鐘」と呼ばれる梵鐘(重要文化財)が伝わる。この梵鐘には美女と大蛇の伝説が残されている。火災時に鐘堂から水を噴いたり、旱魃時に雨乞いをすると慈雨に恵まれるなど、霊験あらたかな梵鐘として遠近に名高くなったことから、寛弘4年(1007年)一条天皇が龍寿鐘殿(りゅうじゅしょうでん)の勅額を下賜し「雪野寺」から寺号を「龍王寺」に改めたという。

つくしが・・・!

つくしが・・・!

雪野山全景 (竜王町川守側より)

雪野山全景 (竜王町川守側より)

今日も訪問して頂きまして、ありがとうございました。