磯山には、二の城がある。松原弥三右衛門成久の【磯山城・虎が城】

磯崎神社の鳥居近く縄張り頭がある

磯崎神社の鳥居近く縄張り頭がある

お城のデータ

所在地:米原市(旧坂田郡米原町」)磯 map:http://yahoo.jp/y9T-m7

別 称:虎ヶ城・磯崎城

現 状:丘陵・神社

区 分:平山城

築城期:室町期

築城者:松原弥三右衛門成久

遺 構:廓(削平地)・土塁・土橋・堀

標高:159.5m 比高差:75m

目標地:磯崎神社

駐車場:磯崎神社に駐車(狭い歩道を通っ駐車場へ)城日:2016.4.8

訪城日:2013.4.16

お城の歴史

彦根市松原を本拠とする松原氏の居城であったとされる。

永正7年(1510)松原弥三右衛門成久が守備する磯山城は、浅井軍に攻められ落城し、城主・松原弥三右衛門成久は切腹したと伝わる。

元亀元年(1570)織田信長が磯野員昌が立て籠もる佐和山城を攻略するために、4つの付城を築いたとされ、そのうちの「北の山」が磯山とも考えられている。

近年、この北の山を物生山とする考え方もある。

慶長5年(1600)関ヶ原合戦後、近江に所領を得た井伊直政が佐和山城を廃し、新たに城を築く(彦根城=天下普請)際に、彦根山・磯野山・荒神山とともに候補のひとつにあげられるなど謂われの多い山である。

また、彦根市にあった磯崎城は、この磯山城のことではなかったかとも考えられている。

【佐和山城の支城としての磯山城】

浅井三代記の「江北勢佐和山ヘ押寄ル事」の中に、佐和山城を守備する六角方を攻める京極勢が太尾山城に布陣し、軍を二手に分けて、佐和山の裏手にある磯山を堀能登守,新荘駿河守,野村伯耆守,同肥後守等が攻めたと記述されており、磯山城が佐和山城の支城として機能していたことがわかる。

この磯山は佐和山や彦根山ほど高くなく、また山自体も小さい。仮に彦根城がこの磯山に築かれていたら、どんな城になっていたのか等と想像すると・・・・!

浅井三代記 磯山の城責落す事

翌日十七日未明より浦手へ向ひし堀能登守、新庄駿河守、野村伯耆守、同肥後守此四人の人々磯山に楯籠る松原弥三右衛門尉成久か城へ押よせ鬨を憧と作ける。城中よりも、二百五拾騎にて打て出て、明神山の上にてしばしか程はさゝへしか。味方六百余騎面もふらず切てかゝればこゝは防ぎがたき所なりとて、城へ引取り門をちやうとうち城を丈夫にかためたり。観音城には佐和山表へ敵働き出るとて、定頼卿諸卒引具し出張し給ふ。相つゞく人々には、進藤山城守、後藤但馬守、伊庭美濃守、目賀多伊豆守、蒲生筑後守、三上伊予守、平井加賀守、落合因幡守、永原安芸守、奈良崎源五左衛門尉彼を宗徒の大将として、都合其勢九千三百余騎の着到にて、十七日辰の一天に観音城を立て佐和山表へ進発すばや、前勢は清水村平田辺までみち/\たり。それより二手にわけ、一手は上道佐和山海道へ打むかふ。一手は海手へをしまはす。上道の士大将には進藤山城守なり。相つゝく人々には伊庭、目賀多、三上、蒲生、永原四千余騎にてかけむふ。

元亀元年(1570)には、織田信長の佐和山城攻めにおける付城の一つであったと「嶋記録」に記されるが、「信長公記」では「北の山」と記し、「彦根古絵図詿」では「尾末山」と記している。

また、遺構は古式で元亀年間の織田氏の築城形態はない。

お城の概要

日本武尊の社から一段登ったところの平地が磯山城の主曲輪である。主曲輪からは北方の眺望はすこぶるよく、長浜方面から近江町までを一望でき、天気が良ければ山本山、伊吹山を見通せる。

主曲輪の西側斜面には数段の曲輪らしき地形を認めるが削平は不完全で、自然地形との区別が難しい。

一方、東側斜面の階段状曲輪は比較的削平状態も良く、切岸下には横堀と土橋が確認でき、磯山城が東を通る中山道に向いて機能していたことが推測できる。また、尾根の南にも階段状の曲輪が至る所で確認できる。

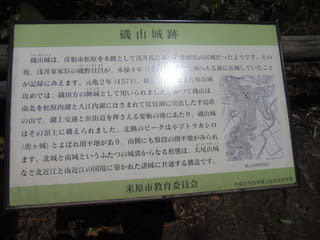

磯山は、坂田郡と犬上郡の境界に位置し、琵琶湖に半島状に突出した標高159.5m、比高70mの山稜で、東側には旧入江内湖が、西側には旧松原内湖が広がり、また、内湖と琵琶湖の間には砂州が形成され、砂州上を浜街道が通っていた。

磯山は、湖上交通と浜街道を押さえる要衝の地にあたり、往来監視のために磯山の山頂に構えられたのが磯山城である。

遺構は非常に不明確なもので、その上公園事業のハイキング道設置で大きく破壊されているが、磯山の北側ピークは小字「トラカシロ(虎ケ城)」と呼ばれ、この城の中では比較的明瞭に削平され、南側に堀切や竪堀を伴っている。現在は磯崎神社の奥宮が祀られている。

また、同じ磯山の南端にも数段の削平地が認められるが、この両者の間には、二つのピークがあるが、自然地形に近く、あまり普請の手が入っておらず、さらに北城は南側を堀切や竪堀で防御しており、南城は北側に多数の段郭を設け防御を固めており、あたかも別の敵対する城のようである。

しかし、同一山塊の上に隣接しており、周囲が内湖と琵琶湖に囲まれている状況から、別々の独立した城とは考え難く、磯山城と磯山の南端の遺構は同じ時期に存在し、別城一郭的な城であったと考えられている。

遺構のほとんどは削平地の連続で、堀切や土塁などの施設があまり認められないのは、古式の形式のためとされている。

磯山城は西端を琵琶湖に接し、尾根が東に延びる独立した磯山の尾根に築城されている。東には中山道が通り、磯山と中山道の間には佐和山から物生山まで続く尾根が横たわる。

昔、磯山は"指合" と呼ばれる内湖、松原内湖、及び琵琶湖に周囲を囲まれた地形だったといわれる。こうした地形を利用して、磯山の北端に磯山城、南端に虎ケ城とふたつの城が築かれているが、現在では内湖はすべて干拓され、琵琶湖の水位は下がり、昔の磯山の姿はない。

ほどなく磯山の東端のピークに出る、ここが虎ヶ城である。虎ケ城の東端ピークの曲輪は磯山山中で最も広く、中でも物生山側の斜面に面した部分はきれいに削平され周囲に帯曲輪を伴っているが、削平は不完全である。

東に続く尾根にも階段状に曲輪が認められるが、強い防御意識は感じられない。むしろ磯山に続く西側の尾根のほうが防御意識が高い。

磯山城から虎ヶ城まで歩いたが、結局両城の境界を見極めることは出来なかった。これも磯山城と虎ヶ城が境目の城として、敵対あるいはひとつの城として機能する中での遺構が入り乱れ、重なり合った結果と考えられ、これらの城の遺構を個別に論じることはできない。

遠望

遠望

遠望

遠望 遠望

遠望

磯山城は、坂田郡と犬上郡の境界線に横たわる磯山山頂に築かれている。磯山は琵琶湖、旧入江内湖、旧松原内湖に突出した半島状の山稜で、琵琶湖と内湖間に形成された砂州上の浜街道を押さえうる位置にある。

遺構は非常に不明確なもので、切岸の甘い削平地が尾根の稜線に続くのみである。

磯山の南端は数段の削平地が認められる。両者の間には不明確ながら堀切、土橋が数本確認できる。あたかも別々の城であるかのような感が有るが、同一丘陵で隣接しており、周囲が内湖に囲まれている事などから、磯山城と磯山の南端の遺構は同時期に存在した、別城一郭の城であったであろう。

遺構が削平地のみで、他の明確な遺構が殆ど認められないのは、普請が古式の為であろう。

松原弥惣右衛門の城として六角方の城であったが、永正年間に京極家の手によって落城した、その後浅井亮政の時代には浅井方の城として機能していた。

元亀元年(1570)には織田信長の佐和山城攻めにおける付城の一つとなっている。

しかし、『信長公記』では「北の山」とし、『彦根古絵図詿』では「尾末山」と記している。遺構にも元亀年間の織田氏の築城形態は認められない。

の重要地であった、磯山城は琵琶湖、旧入江内湖、旧松原内湖、当時の街道中仙道や朝妻湊を監視したのでは。

磯山城は西端を琵琶湖に接し、尾根が東に延びる独立した磯山の尾根に築城されている。

東には中山道が通り、磯山と中山道の間には佐和山から物生山まで続く尾根が横たわる。

昔、磯山は"指合" と呼ばれる内湖、松原内湖、及び琵琶湖に周囲を囲まれた地形だったといわれる。

こうした地形を利用して、磯山の北端に磯山城、南端に虎ケ城とふたつの城が築かれているが、現在では内湖はすべて干拓され、琵琶湖の水位は下がり、昔の磯山の姿はない。

磯崎神社の石段を登り切ると、視界の開けた平地に出る。幾つもの社が祀られており、その中には日本武尊の社もある。

平安末期、都に攻め上る木曽義仲が日本武尊の社で勝利を祈願をしたとも伝えられている。

日本武尊の社から一段登ったところの平地が磯山城の主曲輪である。主曲輪からは北方の眺望はすこぶるよく、長浜方面から近江町までを一望でき、天気が良ければ山本山、伊吹山を見通せる。

主曲輪の西側斜面には数段の曲輪らしき地形を認めるが削平は不完全で、自然地形との区別が難しい。

一方、東側斜面の階段状曲輪は比較的削平状態も良く、切岸下には横堀と土橋が確認でき、磯山城が東を通る中山道に向いて機能していたことが推測できる。また、尾根の南にも階段状の曲輪が至る所で確認できる。

更に10分ほども歩くと、ほどなく磯山の東端のピークに出る、ここが虎ヶ城である。虎ケ城の東端ピークの曲輪は磯山山中で最も広く、中でも物生山側の斜面に面した部分はきれいに削平され周囲に帯曲輪を伴っているが、削平は不完全である。

東に続く尾根にも階段状に曲輪が認められるが、強い防御意識は感じられない。むしろ磯山に続く西側の尾根のほうが防御意識が高い。

磯山城から虎ヶ城まで歩いたが、結局両城の境界を見極めることは出来なかった。これも磯山城と虎ヶ城が境目の城として、敵対あるいはひとつの城として機能する中での遺構が入り乱れ、重なり合った結果と考えられ、これらの城の遺構を個別に論じることはできない。

【佐和山城の支城としての磯山城】

浅井三代記の「江北勢佐和山ヘ押寄ル事」の中に、佐和山城を守備する六角方を攻める京極勢が太尾山城に布陣し、軍を二手に分けて、佐和山の裏手にある磯山を堀能登守,新荘駿河守,野村伯耆守,同肥後守等が攻めたと記述されており、磯山城が佐和山城の支城として機能していたことがわかる。

彦根古図部分(滋賀大学経済学部附属資料館所蔵)

彦根古図部分(滋賀大学経済学部附属資料館所蔵)

彦根古絵図

彦根古絵図

彦根城が形成される前と後を見比べた古絵図によると、彦根城が出来るまではこのあたりは湿地帯だったようで、芹川は今とは違う方向に伸びていたようです。彦根城を築城にするに当たって、芹川をまっすぐに延ばしてきたようです。彦根山に天守を作ったのですが、それまではお寺がいっぱい集まっていた地域で、京都からの巡礼が多く集まる場所でした。その名残は、巡礼街道という名前で今も残っています。

城下町絵図(左は彦根御城下惣絵図)

城下町絵図(左は彦根御城下惣絵図)

佐々木六角氏の城

永正年間(1504~1521年)に京極家の手によって落城

その後浅井亮政の時代には浅井方の城として機能

1570年、佐和山城に立て籠もる浅井方に対し織田方が築いた付城とも云われています

井伊直政が関ヶ原合戦後、佐和山城を廃し、城を築く際にこの磯山を候補の一つにしたといわれています

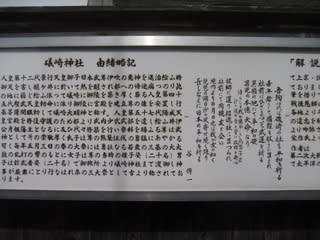

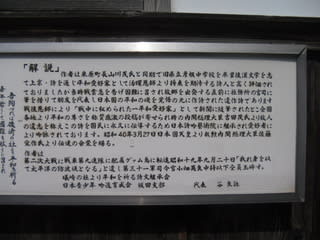

磯崎神社

伊吹の荒ぶる神の毒気に当たった日本武尊が、醒井の居醒の清水で正気を取り戻し、都へ帰る途中に千々の松原にて崩御され、ここ磯山に葬られたと伝えられています。

崩御された日本武尊は白鳥になって飛び立ったとも伝わっています。 日本武尊を厚く守護神として祭るため、この神社が建立されました。毎年5月3日の例祭では「磯武者行列」がおこなわれ、日本武尊にあやかって男児は武者姿、女児は稚児姿で巡行します。