平重衡の焼き討ちによって焼亡した東大寺の再建のため、全国を勧進してまわった重源ゆかりの寺社、多賀大社と敏満寺を探訪します。

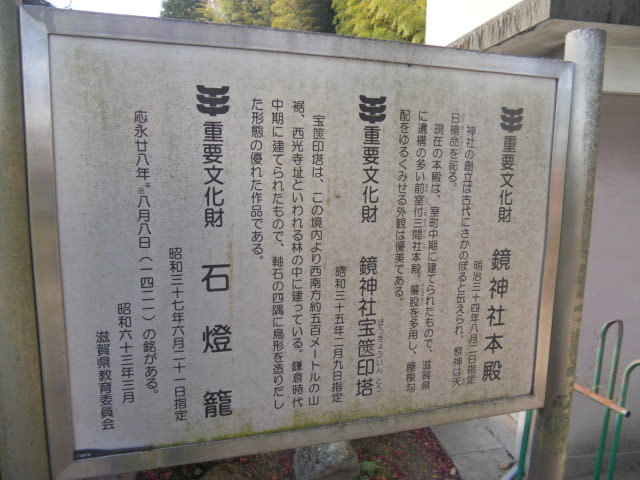

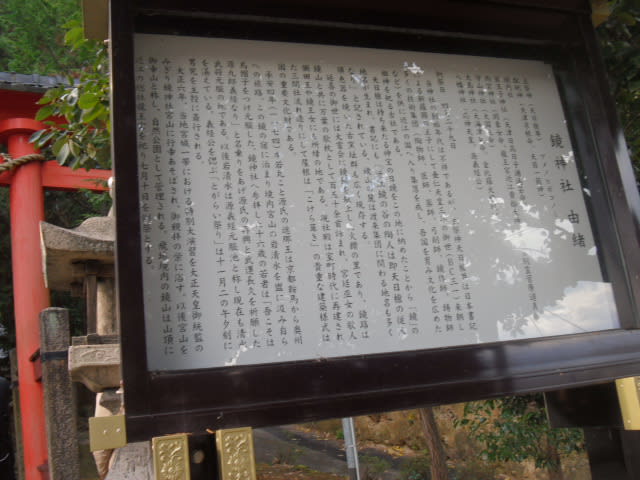

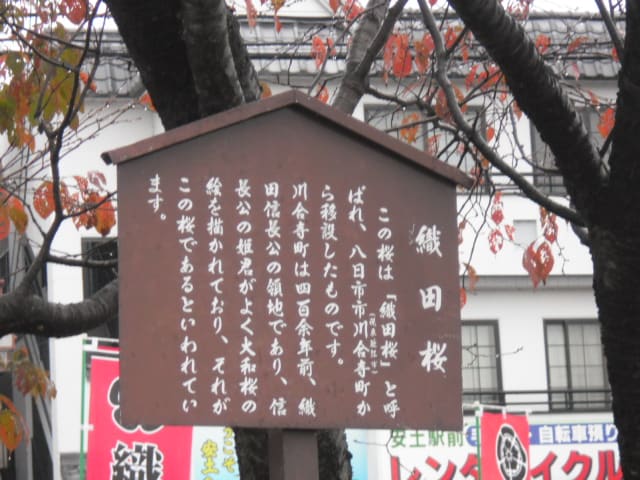

多賀大社は戦国武将の信仰が厚い神社で、豊臣秀吉の寄進米によって造られた太閤橋(県指定文化財)や浅井猿夜叉(後の長政)が寄進者に名を連ねる梵鐘などが境内に残ります。

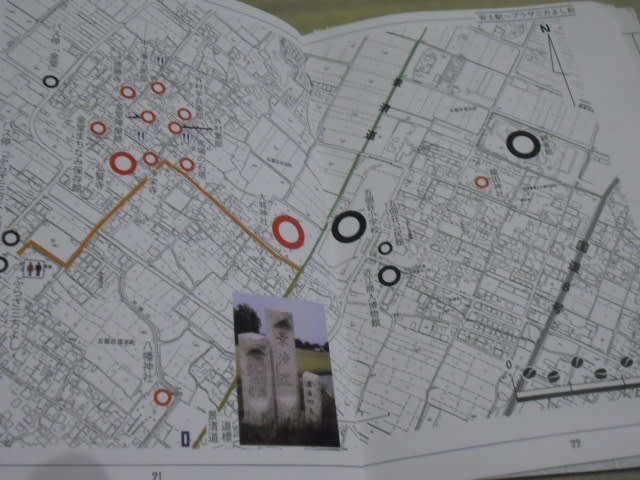

多賀道(高宮道とも)道標。中仙道高宮宿から多賀大社へ(高宮~小幡まで中山道、小幡~八日市~日野~土山まで御代参街道、土山」~東海道)・・・伊勢神宮と多賀大社を(東海道と中仙道の近道)結ぶ「親子街道」とし参詣者に利用されました。

多賀道(高宮道とも)道標。中仙道高宮宿から多賀大社へ(高宮~小幡まで中山道、小幡~八日市~日野~土山まで御代参街道、土山」~東海道)・・・伊勢神宮と多賀大社を(東海道と中仙道の近道)結ぶ「親子街道」とし参詣者に利用されました。

敏満寺城跡(現在は名神高速多賀SA)

敏満寺城跡(現在は名神高速多賀SA)

敏満寺は現在胡宮神社が建つあたりにかつて存在した大寺院で、織田信長によって焼かれたといわれています。名神高速道路多賀サービスエリア上り線北端の公園付近からは、虎口や土塁、石垣などの城郭遺構が発見されました。枡形状の虎口は戦国末期のものと思われ、織田信長あるいはその前の浅井長政との戦いに備えて築かれたものともいわれています。敏満寺についてはこちら

・銅製五輪塔(どうせいごりんとう)(国指定重要文化財)多賀町敏満寺

・銅製五輪塔(どうせいごりんとう)(国指定重要文化財)多賀町敏満寺

重源上人が、東大寺修復に感謝して敏満寺に贈った銅製五輪塔(鎌倉建久九年)

附紙本墨書寄進状(国指定重要文化財)

平重衡の焼き討ちによって焼亡した東大寺の再建のため、全国を勧進してまわった重源ゆかりの寺社。

・太閤橋(たいこうばし)

・太閤橋(たいこうばし)

太閤秀吉が寄進した米一万石により築造。祭礼の折、神輿が渡る。

高くなっているのは、表通りから拝殿が見えないように目隠しのためである。

この探訪ではこうした戦国武将たちともゆかりの深い寺社とその周辺の文化財を地元ボランティアガイドの案内で探訪します。

1.日時 平成25年6月2日(日) A班 9:30~15:00 B班 10:30~16:00

近江鉄道多賀大社前駅集合・解散

2.行程

多賀大社前駅集合→(敏満寺集落)→敏満寺遺跡・胡宮神社→エクサパーサ多賀(昼食)→多賀大社→真如寺→延命地蔵尊→多賀大社前駅解散

歩行距離 約5km(平地 一部坂道あり)

協力

多賀町教育委員会 多賀町産業環境課 多賀観光協会 多賀観光ボランティアガイド 敏満寺史跡文化保存会

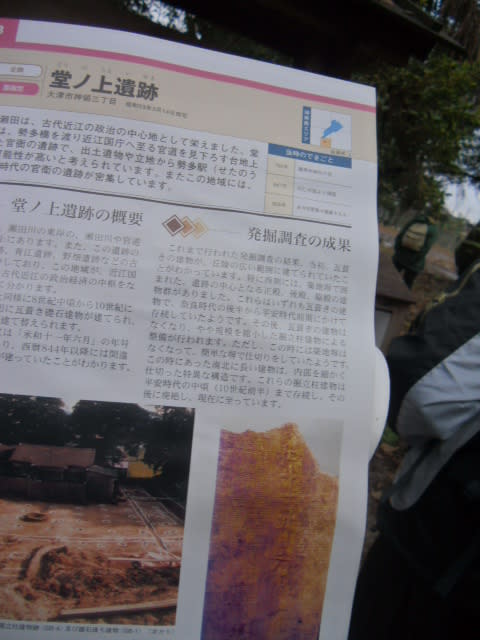

近江敏満寺跡(近江胡宮明神)

|

参考文献:「敏満寺は中世都市か」多賀町教育委員会、サンライズ出版、2006:(当ページの大部は左記参考文献による。) ★近江敏満寺塔婆の概要 古代・中世には敏満寺三重塔(五重塔)、南谷西福院多宝塔、西谷西迎院多宝塔の3塔があったことが文献で確認できる。 ★敏満寺の創建 聖徳太子、あるいは慈証上人、あるいは敏満童子などと云われるが、東大寺水沼荘と関係する敏満童子説が有力と云う。 ★中世の敏満寺 ●「平等院坊下史」

上記の「坊政所下文案」に敏満寺の四至が示されている。 ●東大寺・俊乗坊重源

金銅一尺三寸五輪塔:重文・胡宮神社蔵 ●白河院舎利 ●「敏満寺堂塔鎮守目録」(「敏満寺縁起」<元徳3年(1132)と云われる。>所収)

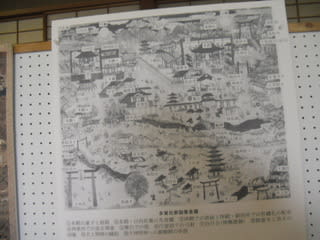

●多賀社参詣曼荼羅

「参詣曼荼羅2」

上掲:多賀社参詣曼荼羅2・・・モノクロ図(全図)、多賀社参詣曼荼羅2・・・色彩図(右部分図) ※参詣曼荼羅:多賀参詣曼荼羅は多賀明神及び中世敏満寺を描いた貴重な絵図で、 ★中世末期の敏満寺 ●「福寿院由来記」

⇒その後、敏満寺の兵火による荒廃を記し、その直後の再興の状況を記す。

⇒「新谷氏伝譜系図」では永禄5年(1562)の淺井長政による兵火があったとする。

★近世以降の敏満寺 永禄5年の戦火で本尊大日如来は西麓の宝寿院に遷座、慶長年中には礎石が彦根城普請のため運び去られると云う。

|

八幡城下町(古地図)

八幡城下町(古地図)

日牟礼八幡宮楼門

日牟礼八幡宮楼門

綺麗な、お姉さん…「近江牛うどん・そばの市」の勧誘ハンドビラを!

綺麗な、お姉さん…「近江牛うどん・そばの市」の勧誘ハンドビラを! 八幡掘りの説明板

八幡掘りの説明板

白雲館(現在は観光案内所) 明治10年に八幡東学校として建築された白雲館は、当時のお金6千円で設立されたもので、貴重な擬洋風建造物です。近江商人が子どもの教育充実を図るためその費用の殆どが寄付で賄われました。

白雲館(現在は観光案内所) 明治10年に八幡東学校として建築された白雲館は、当時のお金6千円で設立されたもので、貴重な擬洋風建造物です。近江商人が子どもの教育充実を図るためその費用の殆どが寄付で賄われました。 日牟礼八幡宮の大鳥居

日牟礼八幡宮の大鳥居 近江商人の町(街角に沢山立ってます)

近江商人の町(街角に沢山立ってます) 八幡山城祉、左の平坦地に出丸

八幡山城祉、左の平坦地に出丸 八幡掘り

八幡掘り 赤のたにん(丼・赤コンニャク×赤い肉?)

赤のたにん(丼・赤コンニャク×赤い肉?)

八幡山城祉、左の平坦地に出丸

八幡山城祉、左の平坦地に出丸 新町浜(秀次掟書きに)

新町浜(秀次掟書きに)

夢菓子!ポン菓子!(新浜湊の正面で)

夢菓子!ポン菓子!(新浜湊の正面で) 排水路の石積が残っています。

排水路の石積が残っています。

聚楽第跡本丸南端で東西32メートルにわたって見つかった石垣(21日午後2時半、京都市上京区上長者町通裏門東入ル)

聚楽第跡本丸南端で東西32メートルにわたって見つかった石垣(21日午後2時半、京都市上京区上長者町通裏門東入ル)

出発式

出発式 明治天皇鳥居川小休所址・・・黒の扉の中を覗いてみたい!

明治天皇鳥居川小休所址・・・黒の扉の中を覗いてみたい!  江戸時代看板?

江戸時代看板? 江戸時代の石山の街道筋(選挙ポスターが!)

江戸時代の石山の街道筋(選挙ポスターが!) 石山から、勢多の唐橋(唐茶に塗り替えで綺麗)

石山から、勢多の唐橋(唐茶に塗り替えで綺麗) 中之島の句碑

中之島の句碑  中之島から草津方面

中之島から草津方面 中ノ島の唐橋から琵琶湖側に、俵籐太(藤原秀郷の「むかで退治」伝説が・・・)

中ノ島の唐橋から琵琶湖側に、俵籐太(藤原秀郷の「むかで退治」伝説が・・・) 唐橋を渡る(琵琶湖側、車道渋滞、歩道は無人)

唐橋を渡る(琵琶湖側、車道渋滞、歩道は無人) 唐橋の下流側から、対岸の摸細工・・・俵籐太

唐橋の下流側から、対岸の摸細工・・・俵籐太

明治29年9月23日・・琵琶湖大洪水の時の水位!!!(現在の湖面より5m位高い!)

明治29年9月23日・・琵琶湖大洪水の時の水位!!!(現在の湖面より5m位高い!) 写真は、大橋堀の東側、現在の浜町付近の被害状況。子供の腰のあたりまで増水しているのが見える。

写真は、大橋堀の東側、現在の浜町付近の被害状況。子供の腰のあたりまで増水しているのが見える。 写真は、大津市内川口町(現浜大津二、三丁目)の被害状況を撮影したもの。

写真は、大津市内川口町(現浜大津二、三丁目)の被害状況を撮影したもの。 写真の場所は、川口町(現浜大津二、三丁目)。住民は蔵の屋根に上って避難し、舟で往来している様子が分かる。

写真の場所は、川口町(現浜大津二、三丁目)。住民は蔵の屋根に上って避難し、舟で往来している様子が分かる。 夕照山 西光寺・・・船着場前・・・近江八景「瀬田の夕照」

夕照山 西光寺・・・船着場前・・・近江八景「瀬田の夕照」 織田信長が、現在の位置に瀬田(勢田)の唐橋を架けるまで、約100m上流のこの位置。唐橋が掛かっていて・・・橋本町の町名は、現在も使われている。

織田信長が、現在の位置に瀬田(勢田)の唐橋を架けるまで、約100m上流のこの位置。唐橋が掛かっていて・・・橋本町の町名は、現在も使われている。 旧街道・・・東へ行けば建部大社へ

旧街道・・・東へ行けば建部大社へ 湖面から唐橋を

湖面から唐橋を

俵藤太

俵藤太

歩道に、「むかでの図柄」

歩道に、「むかでの図柄」  歩道に、「むかでの図柄」

歩道に、「むかでの図柄」

膳所城主、本田家(徳川の縁籍)の家紋【立ち葵】

膳所城主、本田家(徳川の縁籍)の家紋【立ち葵】

瀬田城址に、マンションが!

瀬田城址に、マンションが! エンコ(100m地下から湧水・・・多分湖南アルプスの伏流水)

エンコ(100m地下から湧水・・・多分湖南アルプスの伏流水)

エンコ、鉄分を含んで

エンコ、鉄分を含んで

キノコ

キノコ 旧東海道!

旧東海道! たにしあめ(飴の形がタニシに似ている)、味は昔の飴。

たにしあめ(飴の形がタニシに似ている)、味は昔の飴。

今上天皇お手植えの松(大正)

今上天皇お手植えの松(大正) 今上天皇お手植えの3本杉(昭和56年)

今上天皇お手植えの3本杉(昭和56年)

篠原駅をスタート

篠原駅をスタート

善光寺川は、天井川

善光寺川は、天井川 火伏の神【愛宕山】御神灯

火伏の神【愛宕山】御神灯 家紋「丸に隅立て四ツ目結」

家紋「丸に隅立て四ツ目結」

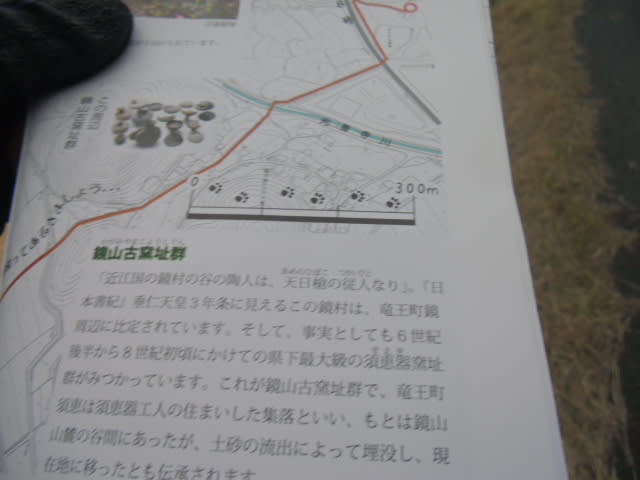

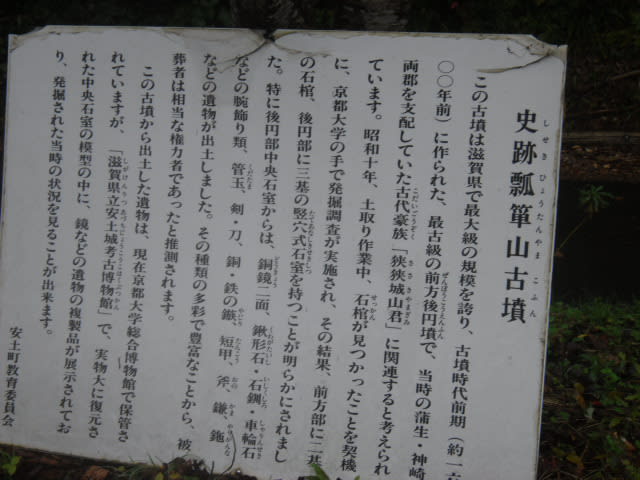

鏡山古墳

鏡山古墳

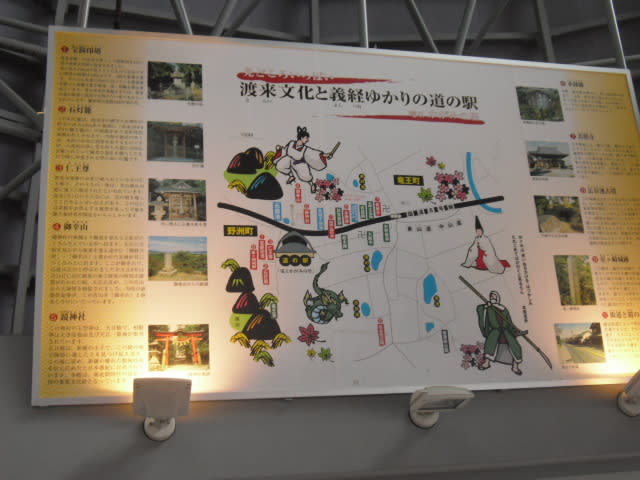

野洲(やす)市は平家が果てた最期(さいご)の地です

野洲(やす)市は平家が果てた最期(さいご)の地です

豊

豊

当時は茅葺きの屋根でしたが、台風で壊れ、烏帽子屋五郎大夫の屋敷は廃絶し民家裏の竹藪になっている。

当時は茅葺きの屋根でしたが、台風で壊れ、烏帽子屋五郎大夫の屋敷は廃絶し民家裏の竹藪になっている。

<map name="Map8">

<area shape="rect" coords="51,0,73,163" href="../area/spot01_04.html" />

<area shape="rect" coords="102,0,126,163" href="../area/spot01_03.html" />

<area shape="rect" coords="205,0,228,163" href="../area/spot04_03.html" />

<area shape="rect" coords="257,0,279,163" href="../area/spot04_04.html" />

<area shape="rect" coords="306,0,332,163" href="../area/spot04_05.html" />

<area shape="rect" coords="360,0,384,163" href="../area/spot04_07.html" />

<area shape="rect" coords="412,0,434,163" href="../area/spot04_08.html" />

<area shape="rect" coords="463,0,484,163" href="../area/spot04_14.html" />

</map>

<map name="Map8">

<area shape="rect" coords="51,0,73,163" href="../area/spot01_04.html" />

<area shape="rect" coords="102,0,126,163" href="../area/spot01_03.html" />

<area shape="rect" coords="205,0,228,163" href="../area/spot04_03.html" />

<area shape="rect" coords="257,0,279,163" href="../area/spot04_04.html" />

<area shape="rect" coords="306,0,332,163" href="../area/spot04_05.html" />

<area shape="rect" coords="360,0,384,163" href="../area/spot04_07.html" />

<area shape="rect" coords="412,0,434,163" href="../area/spot04_08.html" />

<area shape="rect" coords="463,0,484,163" href="../area/spot04_14.html" />

</map> <map name="Map9">

<area shape="rect" coords="119,0,144,163" href="../area/spot01_01.html" />

<area shape="rect" coords="359,-1,384,162" href="../area/spot01_07.html" />

</map>

<map name="Map9">

<area shape="rect" coords="119,0,144,163" href="../area/spot01_01.html" />

<area shape="rect" coords="359,-1,384,162" href="../area/spot01_07.html" />

</map> <map name="Map">

<area shape="rect" coords="30,0,80,161" href="../area/spot02_01.html" />

<area shape="rect" coords="115,-1,135,160" href="../area/spot02_02.html" />

<area shape="rect" coords="284,0,307,161" href="../area/spot02_03.html" />

</map>

<map name="Map">

<area shape="rect" coords="30,0,80,161" href="../area/spot02_01.html" />

<area shape="rect" coords="115,-1,135,160" href="../area/spot02_02.html" />

<area shape="rect" coords="284,0,307,161" href="../area/spot02_03.html" />

</map> <map name="Map2">

<area shape="rect" coords="58,0,79,161" href="../area/spot03_01.html" />

<area shape="rect" coords="114,0,137,161" href="../area/spot03_02.html" />

<area shape="rect" coords="172,0,194,161" href="../area/spot04_01.html" />

</map>

<map name="Map2">

<area shape="rect" coords="58,0,79,161" href="../area/spot03_01.html" />

<area shape="rect" coords="114,0,137,161" href="../area/spot03_02.html" />

<area shape="rect" coords="172,0,194,161" href="../area/spot04_01.html" />

</map> <map name="Map3">

<area shape="rect" coords="61,0,83,161" href="../area/spot04_04.html" />

<area shape="rect" coords="116,0,139,161" href="../area/spot04_05.html" />

<area shape="rect" coords="174,0,195,161" href="../area/spot04_07.html" />

<area shape="rect" coords="231,0,255,161" href="../area/spot04_08.html" />

<area shape="rect" coords="289,0,310,161" href="../area/spot04_10.html" />

<area shape="rect" coords="257,173,282,339" href="../area/spot04_03.html" />

</map>

<map name="Map3">

<area shape="rect" coords="61,0,83,161" href="../area/spot04_04.html" />

<area shape="rect" coords="116,0,139,161" href="../area/spot04_05.html" />

<area shape="rect" coords="174,0,195,161" href="../area/spot04_07.html" />

<area shape="rect" coords="231,0,255,161" href="../area/spot04_08.html" />

<area shape="rect" coords="289,0,310,161" href="../area/spot04_10.html" />

<area shape="rect" coords="257,173,282,339" href="../area/spot04_03.html" />

</map> <map name="Map4">

<area shape="rect" coords="60,0,83,161" href="../area/spot05_02.html" />

<area shape="rect" coords="181,0,204,161" href="../area/spot05_03.html" />

<area shape="rect" coords="241,2,263,163" href="../area/spot05_01.html" />

</map>

<map name="Map4">

<area shape="rect" coords="60,0,83,161" href="../area/spot05_02.html" />

<area shape="rect" coords="181,0,204,161" href="../area/spot05_03.html" />

<area shape="rect" coords="241,2,263,163" href="../area/spot05_01.html" />

</map> <map name="Map5">

<area shape="rect" coords="54,0,76,161" href="../area/spot05_07.html" />

<area shape="rect" coords="242,1,264,162" href="../area/spot05_06.html" />

</map>

<map name="Map5">

<area shape="rect" coords="54,0,76,161" href="../area/spot05_07.html" />

<area shape="rect" coords="242,1,264,162" href="../area/spot05_06.html" />

</map> <map name="Map10">

<area shape="rect" coords="54,0,76,161" href="../area/spot05_10.html" />

<area shape="rect" coords="216,1,238,162" href="../area/spot05_11.html" />

<area shape="rect" coords="108,1,131,168" href="../area/spot05_08.html" />

</map>

<map name="Map10">

<area shape="rect" coords="54,0,76,161" href="../area/spot05_10.html" />

<area shape="rect" coords="216,1,238,162" href="../area/spot05_11.html" />

<area shape="rect" coords="108,1,131,168" href="../area/spot05_08.html" />

</map> <map name="Map6">

<area shape="rect" coords="56,0,81,161" href="../area/spot06_03.html" />

<area shape="rect" coords="114,0,138,161" href="../area/spot06_02.html" />

<area shape="rect" coords="174,0,195,161" href="../area/spot06_01.html" />

</map>

<map name="Map6">

<area shape="rect" coords="56,0,81,161" href="../area/spot06_03.html" />

<area shape="rect" coords="114,0,138,161" href="../area/spot06_02.html" />

<area shape="rect" coords="174,0,195,161" href="../area/spot06_01.html" />

</map> <map name="Map7">

<area shape="rect" coords="229,1,253,162" href="../area/spot07_09.html" />

<area shape="rect" coords="172,1,198,162" href="../area/spot07_08.html" />

<area shape="rect" coords="117,1,140,162" href="../area/spot07_03.html" />

<area shape="rect" coords="59,1,82,162" href="../area/spot07_02.html" />

</map>

<map name="Map7">

<area shape="rect" coords="229,1,253,162" href="../area/spot07_09.html" />

<area shape="rect" coords="172,1,198,162" href="../area/spot07_08.html" />

<area shape="rect" coords="117,1,140,162" href="../area/spot07_03.html" />

<area shape="rect" coords="59,1,82,162" href="../area/spot07_02.html" />

</map>

観音正寺参道を横切って!安土 桑実寺へ・・・ブッシュです。

観音正寺参道を横切って!安土 桑実寺へ・・・ブッシュです。 ブッシュを入り、教林坊の上を通って、清水鼻・・・

ブッシュを入り、教林坊の上を通って、清水鼻・・・

〈重文〉奥石神社本殿

〈重文〉奥石神社本殿

柿本人麻呂の歌碑

柿本人麻呂の歌碑

信長の負けずの鍔を、ディザイン!

信長の負けずの鍔を、ディザイン!

この道は、景清が近江八幡に宿して、繖山の桑実寺に目の病の治癒の祈願に通った道です。

この道は、景清が近江八幡に宿して、繖山の桑実寺に目の病の治癒の祈願に通った道です。 この橋は、現在の景清橋(東に100mほど)河川改修で移動

この橋は、現在の景清橋(東に100mほど)河川改修で移動

「はらみ」と言って、木の根が石垣や石積みを崩していきます。

「はらみ」と言って、木の根が石垣や石積みを崩していきます。 「上に切り株」・・・放って置くと【孕み】で石垣崩れます。・・・浄厳院楼門前です。

「上に切り株」・・・放って置くと【孕み】で石垣崩れます。・・・浄厳院楼門前です。

浄源院

浄源院 浄源院の信長公像

浄源院の信長公像

景清道です

景清道です

景清道、正面の山が繖山(観音寺城址・中腹に桑実寺)

景清道、正面の山が繖山(観音寺城址・中腹に桑実寺)

近江の宮の天智天皇(中の大兄の皇子)が、娘の病気を治すため建てらた。景清も、自分の病の治癒を願ったのでしょう!

近江の宮の天智天皇(中の大兄の皇子)が、娘の病気を治すため建てらた。景清も、自分の病の治癒を願ったのでしょう!

竹林の中の景清道

竹林の中の景清道

ここで、景清道と参道自動車の交差・・・石碑が目印!

ここで、景清道と参道自動車の交差・・・石碑が目印!

石寺から、箕作山・・山頂に小脇城

石寺から、箕作山・・山頂に小脇城 Ⅴ字は、腰越峠

Ⅴ字は、腰越峠