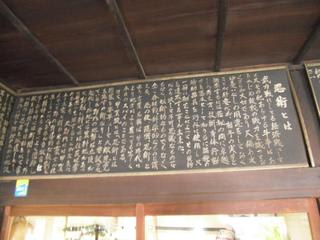

信長公記

先年、尾張国から美濃国の大柿上へ織田播磨守がお入りになられた。

去る九月二十二日、齋藤道三は合戦に勝利して「尾張の者が足も腰も立たないであろう間に大柿城をとりつめ、攻めてしまおう」と言った。道三は近江国から加勢をしてもらい、十一月上旬、大柿城の近くに取り寄せた。

この時珍しい事がおきた。去る九月二十二日の合戦の時に亡くなった千秋紀伊守は平景清が持っていたというあざ丸を最期に差していた。その刀を陰山掃部助が手に入れ、差して西美濃の大柿城の近くの牛屋山大日寺に陣を張っていた。戦に参じ、床木に腰掛け、幕内にいたところ、とてつもなく出来の悪い弓で、矢を城内から陣の方へ射かけると陰山掃部助の左目に当たった。その矢を引き脱いだが今度は右目に命中し、失明してしまった。

その後、このあざ丸は丹羽長秀のところへ廻って来た。すると長秀は眼病を患ってしまった。この刀を持てば必ず目を患ってしまうといううわさが流れた。熱田へ進納するべきだとみな意見した。それで熱田大明神へ進納すると、たちどころに長秀の眼病は治ってしまった。

黶丸ノ太刀<無銘無そ(金偏に且)府志に備前国鍛冶助平作之。謹按助平一条院ノ時ノ人、備前国鍛工なり。

この太刀悪七兵衛景清所持なりといへり。

名刀【あざ丸】という刀をご存知でしょうか? この【あざ丸】は、持つ人に災いをもたらす、なんとも恐ろしい刀。この刀は【眼】に因縁を持ち、所有したものには、怪奇な現象が起きるとされる呪われた刀なのです。

戦国時代、千秋季光という武将が、この【あざ丸】を差して討死しました。その後、この刀を手に入れたのは、美濃の武将・陰山一景。この刀を持って出陣した一景は、牛屋山大日寺の寺内に陣を構えて、床机に腰を掛けていたところ、敵方の城内から矢が飛んできて、その矢が一景の左眼に刺さりました。それを引き抜いたら、鋭い矢がまた飛んできて、今度は右眼を射つぶされたという、なんとも怪奇な事件が起こりました。

それからこの【あざ丸】は、めぐりめぐって丹羽長秀が所有することになりましたが、今度は長秀が眼病を患ってしまったのです。そんな中ある人が、「この刀は眼に因縁がありますので、熱田神宮へ奉納なさった方がよいですよ」と忠告してくれたのです。すぐさま熱田神宮に奉納したところ、眼もすぐによくなったそうです。

そもそもこの【あざ丸】は、平景清という武将が一番最初に所有していた刀ですが、平景清はどういう人物だったのでしょうか? 調べてみると、平安末期の源平合戦で活躍した悪七兵衛と異名を持つほど勇猛な武将。合戦に負けてからどうなったかは、謎だらけの人物でもあります。歌舞伎などで脚色されてしまったせいか、その後は、僧になって断食して亡くなったとか、悔しさのあまり、自分の眼をくりぬいてしまったとか、盲目になってしまったなど、さまざまな伝説が日本各地で残っています。景清寺(新潟県)に景清神社(愛知県)、景清道(滋賀県)に景清塚(茨城県)などたくさんの伝説地があります。ところで、この平景清の屋敷とされる場所は、全国で数箇所残っていますが、あまり知られていない景清屋敷が、愛知県大府市にあります。その景清屋敷跡と伝わる場所は、現在神社になっていて、【芦沢ノ井】という井戸が残されています。地元の伝承では、この井戸で目を洗うと眼病に効くと言われています。屋敷の井戸跡の水は、眼病に効く。しかし、彼の所有していた【あざ丸】は、持つものに眼の災いを招く。良くも悪くも眼に因縁を持った武将・平景清。

そんな平景清が所有していた名刀【あざ丸】は現在、災いを起こすことなく、熱田神宮で大切に保管されていますので、平景清も安らかに眠っていることでしょうね。

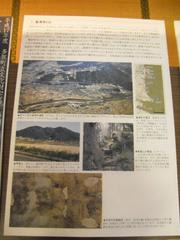

多賀サービスアリアの説明板

多賀サービスアリアの説明板 敏満寺城の縄張り図

敏満寺城の縄張り図

名神高速道路の多賀ザービスエリアの上り線、GS後の森が城址です。

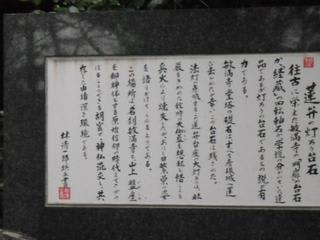

名神高速道路の多賀ザービスエリアの上り線、GS後の森が城址です。 敏満寺遺跡の石碑

敏満寺遺跡の石碑 郭跡は、公園・ドックランとして整備されています。

郭跡は、公園・ドックランとして整備されています。

大手道

大手道 スタバの裏は、櫓台・・・石垣の巨石は残されています。

スタバの裏は、櫓台・・・石垣の巨石は残されています。 名神高速の開通前の敏満寺地区の地図

名神高速の開通前の敏満寺地区の地図 下り線の説明板

下り線の説明板

下り線の建物の裏に、土塁の一部が残されています。

下り線の建物の裏に、土塁の一部が残されています。

勝楽寺の導譽絵図(掛け軸)

勝楽寺の導譽絵図(掛け軸)

勝楽寺から、古社寺街道を通り・・・樽崎古墳探訪へ

勝楽寺から、古社寺街道を通り・・・樽崎古墳探訪へ

高速道路の下の仁王門址の説明板

高速道路の下の仁王門址の説明板 仁王門跡の礎石の上を名神高速道路が・・

仁王門跡の礎石の上を名神高速道路が・・

説明に耳を傾ける参加舎50人

説明に耳を傾ける参加舎50人 敏満寺集落から、多賀サービスエリアへ

敏満寺集落から、多賀サービスエリアへ

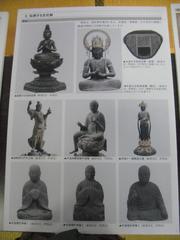

胡宮神社の宝物【重源書状】

胡宮神社の宝物【重源書状】 胡宮神社の宝物【仏舎利相承図】に清盛の名が・・・。

胡宮神社の宝物【仏舎利相承図】に清盛の名が・・・。

ここに【清盛】の名が!

ここに【清盛】の名が!

近江鉄道、尼子駅

近江鉄道、尼子駅

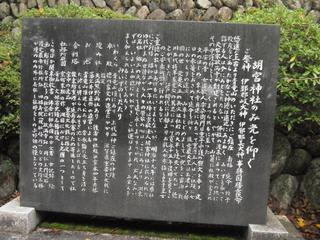

赤神山(350m)とご神体の太郎坊山

赤神山(350m)とご神体の太郎坊山 赤神山(350m)とご神体の太郎坊山

赤神山(350m)とご神体の太郎坊山

JR東海道本線開通120年記念イベント!

JR東海道本線開通120年記念イベント!

織田信長朱印「天下布武」

織田信長朱印「天下布武」