OSAKA光の饗宴 2017. 中之島ウェストゾーン

ダイビル・関西電力・関電不動産の3社の開発プロジェクトゾーン

ダイビル本館 その低層部がレトロな外装や内装を復元している

夜

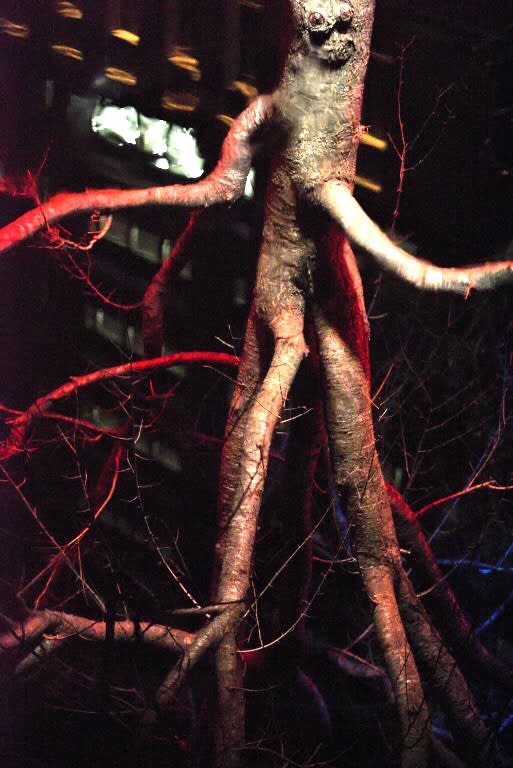

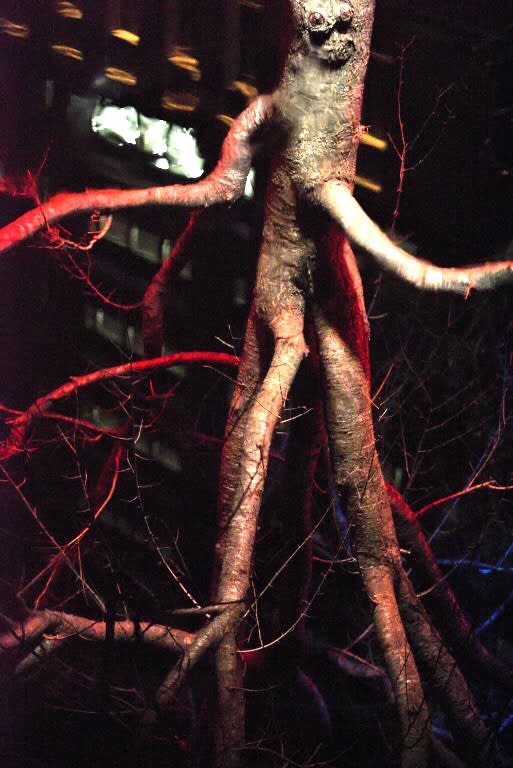

周辺の感じをアップする

①クルーズ船から見上げた

②ABC本社の芝生ゾーンから

③中之島通り沿いのライトアップ

カド丸 建築様式

④植栽庭園は綺麗にライトアップ➡︎中之島四季の丘。結構 散策している

★綺麗な水が張り詰めている。映り込みが面白い

カド丸 ビルも映り込む

歩道でセパレーツの映り込み

⑤関電本社ビル 右端

ライトアップ

ウエストエリアになると

堂島川沿いの方が開発されてる感じがする。中之島の西端がどうなっているのか

一度探索して見たいもんだ!

2017.12.23. 中之島 ウエストエリアにて

ダイビル本館

概要

ダイビル本館(ダイビルほんかん)は、大阪市北区中之島3丁目にある高層ビルである。 ダイビル、関西電力、関電不動産の3社が進めている中之島3丁目共同開発の第三期 工事として2010年10月に着工、2013年2月28日に竣工(完成)した。 着工時の報道 発表では、当ビルの名称を「中之島ダイビル・ウエスト(仮称)」としていたが、2011年4月 には正式名称を「ダイビル本館」にすることが発表された。

✳️ビルを建設するにあたって解体される旧ダイビルは、1926年に渡辺節の設計で建てられた、ネオ・ロマネスク様式の大規模なビルディングである。同じ渡辺の設計である神戸の商船三井ビルディングと並び、大正期の大規模オフィスビルとして現存する最後のものである。 しかし、ダイビル、ダイビルの大株主の商船三井、関西電力は老朽化および土地利用の見地から旧ビルの解体と高層ビルへの建て替えを計画を発表し、歴史的に重要な建築物の保存の見地から論議となった。

旧ビルに入居しているテナントが中之島ダイビルへ移転した後、第三期工事として旧ビルを解体して跡地に建設された。低層部には旧ビルの外装に使っているレンガの約8割、石材の装飾品を可能な限り再利用し、近代建築として評価の高い外観やエントランスホールを再現するよう配慮したものとしている。

低層階には商業施設やカフェテリア、貸会議室が設けられている。一方、上層階はオフィスとなっており、メインテナントとして大林組大阪本店が入居している[2]。

また、当ビルの西側には、関電不動産と共同で広場(中之島四季の丘)が整備された。

2015年には中之島四季の丘とともに、日本建設業連合会主催の第56回BCS賞を受賞している[4]。

●カド丸 建築

レトロ建築編 高岡伸一 さんの書・・・抜粋

ちゃんと調べたわけではないが、大阪の都市にはカドマル建築が多い気がする。カドマル建築とは、外壁の角が丸い建築のこと。特段そのような用語があるわけではなく、勝手にそう名づけてみた。

一般的な建築の外観は、角が90度に尖っている。だから御堂筋のような大通りでは、建ち並ぶビルがビシッと揃って綺麗に外壁が連続するし、船場の古い市街地では、交差点の角が四隅からギュッと絞り込まれて、密集度が強調される。そんな中にカドマル建築が現れると、ふっと緊張から開放されるというか、空間に動きとゆとりが生まれるような気がする。前編と後編の2回にわけて、そんな大阪のカドマル建築とその魅力を紹介しよう。

ダイビル・関西電力・関電不動産の3社の開発プロジェクトゾーン

ダイビル本館 その低層部がレトロな外装や内装を復元している

夜

周辺の感じをアップする

①クルーズ船から見上げた

②ABC本社の芝生ゾーンから

③中之島通り沿いのライトアップ

カド丸 建築様式

④植栽庭園は綺麗にライトアップ➡︎中之島四季の丘。結構 散策している

★綺麗な水が張り詰めている。映り込みが面白い

カド丸 ビルも映り込む

歩道でセパレーツの映り込み

⑤関電本社ビル 右端

ライトアップ

ウエストエリアになると

堂島川沿いの方が開発されてる感じがする。中之島の西端がどうなっているのか

一度探索して見たいもんだ!

2017.12.23. 中之島 ウエストエリアにて

ダイビル本館

概要

ダイビル本館(ダイビルほんかん)は、大阪市北区中之島3丁目にある高層ビルである。 ダイビル、関西電力、関電不動産の3社が進めている中之島3丁目共同開発の第三期 工事として2010年10月に着工、2013年2月28日に竣工(完成)した。 着工時の報道 発表では、当ビルの名称を「中之島ダイビル・ウエスト(仮称)」としていたが、2011年4月 には正式名称を「ダイビル本館」にすることが発表された。

✳️ビルを建設するにあたって解体される旧ダイビルは、1926年に渡辺節の設計で建てられた、ネオ・ロマネスク様式の大規模なビルディングである。同じ渡辺の設計である神戸の商船三井ビルディングと並び、大正期の大規模オフィスビルとして現存する最後のものである。 しかし、ダイビル、ダイビルの大株主の商船三井、関西電力は老朽化および土地利用の見地から旧ビルの解体と高層ビルへの建て替えを計画を発表し、歴史的に重要な建築物の保存の見地から論議となった。

旧ビルに入居しているテナントが中之島ダイビルへ移転した後、第三期工事として旧ビルを解体して跡地に建設された。低層部には旧ビルの外装に使っているレンガの約8割、石材の装飾品を可能な限り再利用し、近代建築として評価の高い外観やエントランスホールを再現するよう配慮したものとしている。

低層階には商業施設やカフェテリア、貸会議室が設けられている。一方、上層階はオフィスとなっており、メインテナントとして大林組大阪本店が入居している[2]。

また、当ビルの西側には、関電不動産と共同で広場(中之島四季の丘)が整備された。

2015年には中之島四季の丘とともに、日本建設業連合会主催の第56回BCS賞を受賞している[4]。

●カド丸 建築

レトロ建築編 高岡伸一 さんの書・・・抜粋

ちゃんと調べたわけではないが、大阪の都市にはカドマル建築が多い気がする。カドマル建築とは、外壁の角が丸い建築のこと。特段そのような用語があるわけではなく、勝手にそう名づけてみた。

一般的な建築の外観は、角が90度に尖っている。だから御堂筋のような大通りでは、建ち並ぶビルがビシッと揃って綺麗に外壁が連続するし、船場の古い市街地では、交差点の角が四隅からギュッと絞り込まれて、密集度が強調される。そんな中にカドマル建築が現れると、ふっと緊張から開放されるというか、空間に動きとゆとりが生まれるような気がする。前編と後編の2回にわけて、そんな大阪のカドマル建築とその魅力を紹介しよう。