正面の真っ白な段丘崖は、石灰棚と青い温泉水が織りなす「パムッカレ」の温泉石灰華段丘で、丘の上には、2世紀頃に栄えたローマ帝国の聖なる都市「ヒエラポリス」の遺跡が広がっている。こちらはデニズリ県にある小さなパムッカレ(Pamukkale)村だが、1988年には世界遺産として登録され、トルコ屈指の観光名所として知られている。今日は午前9時半にセルチュクをバスで発ち、最寄りの街デニズリ(午後12時半着)からミニバスに乗り換え30分ほどで到着したところ。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

時刻は午後1時を過ぎ、まずは腹ごしらえするため、麓にあるレストラン「Mehmets Heaven」で昼食をいただいた。パムッカレのレストランについては、事前に調べておらず、適当に選んで入ったが、大変気さくなご主人の接待を受け料理も美味しかった(料理A、料理B)。

お腹も満たされたところで、丘の上に続く整備された登山道(見学通路)を上って行く。200メートルほど先からは、石灰岩の通路となり、雪景色と見間違う崖の下、幅10~15メートルほどある段丘面の斜面側を、靴を脱いで素足で歩いて行く。その段丘面には、広い石灰棚が並び、青くきらめく温泉水を湛えており、水着に着替えてその中で泳ぐ人々もいる。

丘の上が近づくと、敷板で覆われた通路になり、その上を歩いて行く。パムッカレは、トルコ語で「綿の城」を意味し、もともと良質な綿花の生産地だったことに由来するが、太陽の光によって、石灰岩の結晶は、まさに綿の繊維を思わせるように美しく輝いている。これらの石灰棚は、多量の炭酸カルシウムを含んだ温泉水が結晶化して沈殿し、くぼみを造り、何段も重なった結果だとされる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

丘の上から麓を眺めると、パムッカレ村に建ち並ぶ家々や、先ほどまでいたレストランの周りの様子も良く見える。右側には、建設中のプールや大きな池が広がるパムッカレ自然公園がある。パムッカレ最寄りの街となるデニズリは、遠くのなだらかな丘を越えた先にあり、更に遠くには、うっすらと2000メートル級の山々(ホナズ山やアイドゥン山)が望める。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

丘の上からは、温泉水(摂氏35度)が噴き出して石灰棚を流れ下りて行く様子などが間近で見られる。

丘の上には、花壇や木々が建ち並ぶ石畳が広がる広場があり、その一角に、ローマ時代の石造りの遺構を再利用した「ヒエラポリス考古学博物館」が建っている。館内には、主にヒエラポリスと、ラオディキア(デニズリ)から発掘された、石棺、彫像、墓石、台座、柱、碑文などが展示されている。

中でも石棺の高浮彫装飾には目をみはるものがある。右側は、死者の安寧と天界での再生を願うべく、側面に詩人、音楽の女神、狩りの女神、ディオスクーロイなどの浮彫が施され、上部に男女の横臥像が刻まれた蓋が載せられている。左隣には、花のリースを高浮彫で施された石棺が展示されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

古代ローマ人は葬式の際に石棺に花のリースを飾ることが風習としてあった。石棺側面には、大きなマスクの間を、悪魔を踏みつけるキューピット(クピードー)が、両肩で分厚いリースを支える姿が表現されている。下部にも細かい幾何学文様が刻み込まれるなど全体的に損傷も少なく大変豪華な石棺である。

こちらは、イシス女神で、エジプト神話における豊穣の女神だったが、ギリシャ神話の大地と豊穣のデーメーテール女神と同一視され、2世紀頃のローマ帝国時代に大いに信仰された。館内には、他にもテュケー(ローマ神話のフォルトゥーナ)、ディオニューソス神、パン(ファウヌス)、アスクレピオス、海神トリートーンなどの彫像が展示されている。30分ほど見学した。

博物館の前から東側に向けて石畳の直線道が延びており、突き当りに温泉プールの施設がある(有料)。もともとローマ時代の大浴場があった場所で、周りに「ヒエラポリス遺跡」が広がっている。

左方向(北側)の平原側には「ヒエラポリス」のメインストリート(目抜き通り)址が延び、東側には緩やかな上りの丘が続いている。その丘の上にはローマ劇場があり、観客席と手前に建つレンガ色の舞台背後の壁(スカエナエ・フロンス)を望むことができる。これから、見学コースのあぜ道を上ってローマ劇場に行ってみる。

「ヒエラポリス」は、紀元前2世紀初頭、セレウコス朝(シリア王国)の領域内に温泉として設立され、患者の治療として温泉を使用するヒーリングセンターとして栄えてきた。紀元前133年のアッタロス朝アッタロス3世の死後は、ローマ帝国アジア属州に編入される。西暦17年、第2代ローマ皇帝ティベリウス帝(在:14~37)の統治中に大地震で大きな被害を被っている。

西暦60年、第5代ローマ皇帝ネロ帝(54~68)の統治中に、再び地震が襲い街は廃墟となるものの、ローマ帝国の財政的支援を受け再建される。現在の遺構の多くはこの時期以降のものとされている。ちなみに、キリストの十二使徒の一人で、スキタイ地方を福音したフィリポの殉教地(80年)でもある。

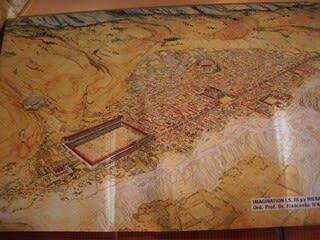

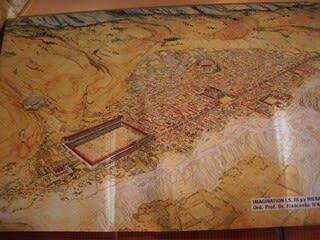

2世紀に入ると、ヒエラポリスは、大浴場、体育館、神殿、列柱のあるメインストリートなどが次々に建設され、芸術、哲学、貿易の分野でもローマ帝国で最も著名な都市の一つとなり、人口も10万人に達したと言われている。「ヒエラポリス考古学博物館」に展示されていたヒエラポリスの復元図を見ると、当時の街の状況がイメージしやすい。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

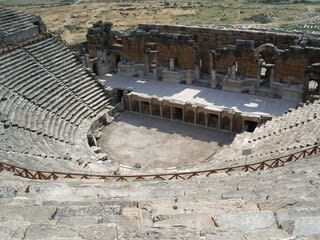

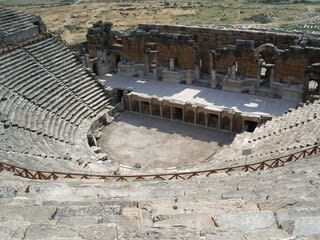

丘の上の「ローマ劇場」は第14代ローマ皇帝ハドリアヌス帝(在:117~138)の訪問のために西暦129年に建てられ、ローマ皇帝セプティミウス・セウェルス帝(在:193~211)の下で改装された。

座席の最後部から劇場を見下ろすと、傾斜がかなり急で、吸い込まれそうになる。観客席の中央最前列には、インペリアルボックスがあり、その先には、半円形のオーケストラに、プロスカエニウム(額縁舞台)と、高さ3.7メートルのプルピタム(ステージ)が設置されている。ステージの背景となるスカエナエ・フロンスには、出演者用の5つのドアと石像を飾る壮麗な壁龕(ニッチ)があり、列柱は、弓型ペディメント(破風)の天井を支えていた。

観客席は、下部ゾーン20列、上部ゾーン25列と2つのゾーンに水平分割され、8つの階段を配置した、最大15,000人まで収容可能な大規模な劇場である。

後部座席からは、遺跡群を見渡すことができる。あぜ道のすぐ先にある煉瓦色の外壁は泉の神ニンフを祀るニンファエウム(神殿)の址で、手前にはアポロン神殿の円柱が二本残っている。右側やや前方に温泉プールの施設があり、その右隣の緑から石灰華段丘方面への直線道が続いている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

この日は日差しが強くかなり暑いが、風が強かったので少しホッとできる。

次に、劇場から移動して、ヒエラポリスのメインストリートを歩いてみる。道路は、矩形に裁断された大理石の石板が並べられた舗装道路で、幅13.5メートル、地下には下水道も通っていた。通り沿いにはバシリカや市場などがある繁華街であった。しばらく歩くと、前方北側にビザンティン門が見えてきた。

ビザンティン門のそばからは、獅子、黒豹、ゴルゴーンの頭が付いたブラケット型の彫像が発掘しており、門に取り付けられ厄除けを願ったものと解釈されている。こちらは、そのビザンティン門をくぐって振り向いた様子で、門の左右には、四角い砦の様な塔が隣接して建っている。ローマ皇帝テオドシウス帝の時代(4世紀後半)に要塞システムを取り入れて造られた門と言われている。

ビザンティン門をくぐると、更にメインストリートは続き、200メートルほど先に三連アーチと円筒を持つ「ドミティアヌス門」が建っている。門は西暦84~85年に、第11代ローマ皇帝ドミティアヌス帝(在:81~96)をたたえてローマ帝国のプロコンスルで水道長官でもあったユリウス・フロンティヌス(40頃~103)により建てられたことから、フロンティヌス門とも呼ばれている。そのドミティアヌス門(フロンティヌス門)がヒエラポリスの北門になる。

西側のパムッカレ石灰華段丘の崖近くからメインストリートを眺めてみる。メインストリート沿いに並ぶ列柱群はアゴラの址で、ドミティアヌス門の先に見える東側に向いた二連アーチ門は北大浴場の址である。

再びメインストリートに戻りドミティアヌス門をくぐってみる。門には、大理石で造られた美しいコーニス(水平な形作られた突起部)があったが、ほとんど失われている。僅かにローマンキャピタル文字が残っている。

北大浴場の二連アーチ門は、近づいてみると、ドミティアヌス門よりはるかに大きい。ヒエラポリスにあった大浴場は中心部と、こちらの2ヶ所にあった。ヒエラポリスは何度も大地震により被害を受けその都度再建されているが、その理由の一つとして、温泉が良質で、ローマ皇帝が度々治癒のために訪れていたためとも言われている。

入場して既に3時間が経過した。あまりの暑さに、石灰華段丘の途中にある大きな石灰棚で泳ぐことにした。この時間は、十数名が泳いでいたこともあり気兼ねなく水着に着替えて仲間入りし、火照った体を気持ちよくクールダウンすることができた。その後、再び「パムッカレ・レストラン」に戻りビールと夕食を頂いた。食後は水パイプも体験した。

食事後、デニズリ・バスターミナル(オトガル)に向かった。今夜は、午後10時発の夜行バス(Suha Turizm 40TL)で、カッパドキアのギョレメに向かうこととしている。オトガルのあるデニズリまでは、街灯も少なく寂しい雰囲気である。レストランで少しゆっくりしすぎたため、オトガル到着は出発間際になった。夜行バスは日本の観光バスと同様の2席づつの前向きシートで、ほぼ満席だった。外国人は見当たらなく、利用者のほとんどが地元の人といった印象を受けた。

*****************************************

夜明け前に車内のカーテンを開けると、サンライズ・バルーンフライトが見え、カッパドキアに近づいたと思った。その後、再びうとうとした午前8時頃、ギョレメ中心部にあるバスターミナル(オトガル)に無事到着した。デニズリからギョレメまでは、途中の街コンヤを経由して東に約600キロメートル、10時間ほどの距離であった。

まずは、今夜の宿泊ホテル(アイディンリ ケーブ ホテル、Aydınlı Cave Hotel)にチェックインすべく向かった。オトガルからは、南西方面に歩いて400メートルほどにある。ホテル到着後、最初にテラスで朝食を頂いた。

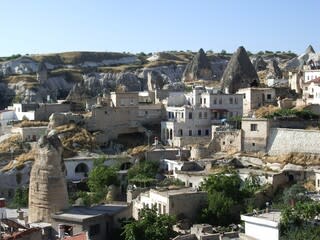

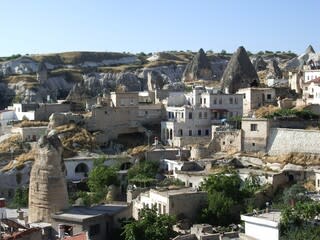

ギョレメは、トルコの中央アナトリアのカッパドキア地方ネヴシェヒル県にある人口2,000人ほどの小さな村で、カッパドキア(Cappadocia)の観光拠点となっている。ギョレメ周辺の約100平方キロメートルは、「ギョレメ国立公園」(Göreme Milli Parklar)で、更に1985年には「ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩石遺跡群」として世界遺産に登録されている。

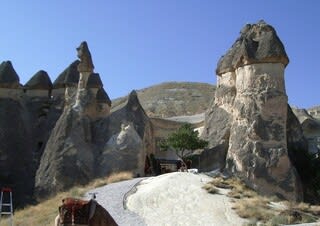

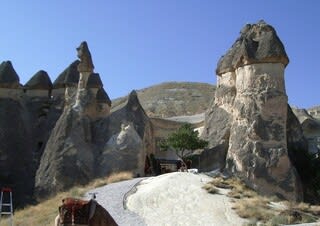

カッパドキアは、 ペルシア語、トルコ語で「美しい馬の地」を意味する。現在の大地の姿は、約1千万年前とも言われるアナトリア高原の火山活動により噴出した膨大な火山灰の堆積が、長年にわたる風雨により浸食して、ペリバジャ(妖精の煙突)(fairy chimney)と呼ばれる奇岩群「キノコ岩」を生み出した。地元の人々は、自然と調和するかのように奇岩に住み(ロックハウス)、ロックレストランやロックホテルなどを営業している。

ホテルの部屋からはギョレメ村を一望することができる。こちらは東側の様子で左端がオトガルの辺りになる。この時間は逆光となっている。ちなみにアナトリア高原の標高は、800~1300メートルで、ギョレメ村は概ね標高1100メートルほどに位置している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

徐々に右側に視線を移していくと、巨大な奇岩が村を横断して続いている。まるで、巨大なタケノコが地面から顔を出している様に見える。今まで見たことがない奇妙で不思議な景観に圧倒される。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

右側手前の奇岩は、頂部が二つに裂け、映画「デューン 砂の惑星」(1984)に登場する、砂虫(サンドワーム)の様な形状をしている。。南西側は段丘崖に続く斜面地で、階段状に建物が建っている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

更に右に視線を移していく。折り重なる様に建つ白い建物は、ほとんどがホテルである。右端には、威圧感のある巨大な奇岩があり、中央に窓がありブロックで手すり壁が造られている。ホテルなのだろうか。。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

「ギョレメ国定公園」の観光については、ギョレメにある旅行会社(Yama Tour)のプライベート・ツアー(昼付80ユーロ)を利用することとしている。朝食後、迎えに来たガイドの車に乗り、早々に出発した。最初に、ギョレメ村の北側に隣接する古い集落「チャウシン(Çavuşin)村」を通過し、 大きく東に回り込んだゼルベ渓谷沿いにある「パシャバーの谷」(Zelve-Pasabag)に向かった。荒涼な景色の中を走っていると右側に奇石群が現れた。駐車場には、多数の車や観光バスも停まっており大観光地といった様相である。

ツアーでの観光地訪問は、ギョレメ国立公園概略図を参照。

「パシャバーの谷」は、入場無料で、24時間自由に見学ができる。敷地内には遊歩道も整備されており歩きやすい。レストランやショップなどもあり、特設テントでは色とりどりのお椀やアクセサリー、奇岩を模った置物などの土産物が販売されている。広場には観光用ラクダが待機しており、写真を撮ったり、乗って散策できる。

中央の大きな広場には、細長い特徴的な3本の奇岩が立っている。日本人には「しめじ岩」と呼ばれており、広場の中にぽつねんと立っており、こちらの岩だけ残っていることに驚かされる。根元は一層細くなっており、倒壊しないかと心配になった。しめじ岩の向こうに見える山は、道路沿い北側に立つ標高1100メートル級のアクテベ山(標高差100メートル)である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

奇岩の「妖精の煙突」とは、土柱(どちゅう)、フードゥー (Hoodoo) などとも呼ばれ、火山灰が固まった凝灰岩の段丘礫層(土柱礫層)が、風雨により何万年もかかって侵食され柱状になったもの。層の硬さの違いにより、現在の奇岩が生まれた。先端の色の濃い岩は、溶岩である玄武岩と言われているが、藻類が浸食した凝灰岩とも言われている。

奇岩の内部にビザンティン時代に描かれたフレスコ画も残っている。古代ペルシア帝国やヒッタイト民族などの領土であったカッパドキアは、その後ローマ帝国の属州となったが、3世紀半ば、ローマ帝国に迫害されていた初期キリスト教徒は、この地まで逃げ延びて、奇岩に洞穴を掘り住居や祈りの場にしてきた。そして9世紀頃からは洞窟教会や修道院、地底都市などを次々に作り上げていった。

広場の中心から南側には「ギョメレ国定公園」の中央に位置するアクダー山(白い山の意)(標高1325メートル)を望むことができる。左右の奇岩は要塞を守る砦の様にも見える。

右側に視線を移していくと、観光客を待つラクダがいる。この辺りは、アクダー山の北麓にあたるが、斜面ではなく平地や広場に奇岩が並んでいるのは大変不思議な光景である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

次に、デヴレント谷(Devrent Valley)に向かった。妖精の煙突からは、東に向かい、正面の丘を迂回して一旦北側に向かい、交差点を右折して、南のユルギュップ(Ürgüp)方面に向かう。交差点から2キロメートルほど行った左にカーブする左側に、人気のある奇岩「ラクダ岩」がある。カタツムリの岩とも言われているが、自然が作り出す造形美に圧倒される。

大きく左に曲がった先の右側には、観光バスや車が駐車している。車を降りて、ラクダ岩の前から左側の通りの向かい側を眺めると、しめじかヒラタケの群衆といった感じの奇岩が連なっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

街道を更に500メートルほど進み、交差点を鋭角に左に曲がると一気に標高が上がり、左側の「デブレント展望台」に到着する。展望台からは「デヴレント谷」の景観を見渡すことができる。南西側には、アクダー山が望め、手前の麓付近には、浸食によりひだ状になったややピンク色の奇岩が広がっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

西側が先ほど走行してきた街道で、バスが止まるのが「ラクダ岩」前の駐車場になる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

手前には先端が尖った奇岩が針地獄の様にひしめいている。暗い中で見ると不気味に見えるかもしれない。遠方に「アヴァノス」(Avanos)の街並みが見える。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

午前11時、ツアーにつきもののお土産屋(キリムなどの織物ショップ)に行った後は、カッパドキア最古の地下都市「カイマクル」を見学した。地下8階、深さ50メートルを超える巨大な空間で、約5000人もの住民が住んでいたとされている。内部には教会、学校、食料や物品の貯蔵庫、ワイナリーなどの跡が見つかっている。

しかし、実際のところ何のために地下都市が建設されたか、はっきりわかっていないとのこと。発見当時から生活道具等が一切残されておらず、一時的な避難施設として建設されたとも考えられている。40分ほど見学した後、お昼のレストランに向かった。

午後1時前に「ウチヒサール」(Uçhisar)に到着し、高台にあるレストランでトルコ料理をいただいた。ウチヒサールは、ネヴシェヒル県にあるカッパドキアの集落で、ギョレメのすぐ南にある。ネヴシェヒルからは東に7キロメートル、ユルギュップからは西に12キロメートル、アヴァノスからは南に10キロメートルのところにある。

テーブル席が多いツアー客向けのレストラン風で、ブッフェ料理だったが、この時間は店内は空いており、窓際からの眺めは良かった。

食後はウチヒサールの見所の一つ、「鳩の谷」(ピジョンバレー、Pigeon Valley)を見学した。何年にもわたって谷の崖の面に刻まれた洞窟で、内部には、鳥がねぐらをとるための場所である。鳩の谷に残された排泄物は、主に肥料として使用された。現在では、洞窟を観光客向けの宿泊施設として営業しているケースもある。

ウチヒサールの最大の見所は、高い丘の頂部の急な崖に面した高さ60メートルの山塊「ウチヒサール城(Uchisar Rock Castle)」である。城としての建設は紀元前4世紀から1世紀の間と考えられている。町の地下には、多数の通路と部屋が交差しており、行き来できたが、現在は、封鎖されている。17世紀半ばにはキリスト教の僧侶によって使用され、その後は、防衛のための監視塔として活用された。村の北側道路は、丘の中腹を通っていることから、それほど標高差を感じにくいが、遠くからでも大きな円筒形の塔が聳えていることから、ウチヒサールのランドマークになっている。

こちらは、「三姉妹の岩(3 Beauties)」と呼ばれる高さは3メートルほどの奇岩で、展望台のすぐ目の前の崖の斜面に立っている。「妖精の岩」とも呼ばれ、カッパドキアのシンボル的な存在で、お土産でもほとんどがこの奇岩をデザインしている。頂部の平たい傘がベレー帽の様にも見える。

三姉妹の岩の隣にも高さは低いが同じ大きさの傘を持つ奇岩がある。傘は人為的に岩を積み重ねた様にも見える。周辺の崖の斜面を見渡すと、三姉妹の岩とこちらの奇岩を含め計5つの奇岩だけが斜面から反発する様に突き出している。不思議な景観である。。

午後3時、「キジルクル・バレー(Kizilcukur Valley)」(ローズ・バレー)を見学した。ピンク色がかったひだ状の浸食奇岩のパノラマが広がるプライベートツアーでないと来られない場所。サンセットの際(別料金)は、夕日に照らされ一層美しい色に染まる。。前方のアクダー山の中腹から下のピンク色は凝灰岩だが、山頂部の白い個所は石灰岩とのこと。

ところで、この場所でデジカメを落とし壊してしまった。以降、代わりにビデオカメラで撮影したが、画像が良くなく大変ショックであった。

ウチヒサールから、ギョレメに入る手前の道路沿いに展望台があり、眼下にギョメレの村が一望できる。中央やや左側がオトガルがある村の中心部で、宿泊先のアイディンリ ケーブ ホテルは右側になる。右端の段丘崖手前にホテルからも良く見えた中央に窓がある大きな岩山が確認できる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

次に、そのオトガル横を通過し、ギョメレの村を横断して「ギョレメ屋外博物館」(Goreme Open Air Museum)に向かった。ギョレメ村から上りの坂道を東に行った場所にある。土産物店が並ぶ道路の右側(南側)にある入場ゲートから入場する。敷地内には、大小15ほどのキリセ(洞窟修道院や教会)があり、最初に現れるのが、ゲート前の広場に面して建つ「バジル教会」である。

バジルとは、トルコ中央部のカイサリア司教で、カッパドキアの父と呼ばれたバシレイオス(330頃~379)のことで、ギョレメの谷で、信仰を共にした共同体の生活を提唱した人物。当時、彼の提唱により、凝灰岩を掘り造られた洞窟修道院や教会は、周辺を含め300以上あったと伝えられている。

バジル教会の右側から見学通路を南に向かうと、右側に「リンゴの教会」、「バルバラ教会」と岩山が続き、見学通路は大きく左に曲がり岩山の前を上って行く。その最初にある岩山に設けられた階段を上った先の洞窟は「蛇の教会」(ユランルーキリセ)で、洞窟内の壁面には「龍と戦う聖ジョルジョ」や「蛇に向かう聖テオドシウス」が描かれている。

次に、坂道を200メートルほど登った大きな岩山に「暗闇の教会」(カランルク・キリセ)がある(別料金)。教会の名は、礼拝堂内の暗さから名付けられた。しかし、光りがほとんど差し込まないことから、逆にフレスコ画の保存状態が良いとのこと。

そして、こちらはその「暗闇の教会」前から見下ろした様子で、岩山に囲まれたすり鉢状の広場沿いに見学通路が設けられているのが分かる。右側から歩いて来て、先ほど、左端の岩山の階段を上り「蛇の教会」を見学してきたところ。

その暗闇の教会を廻り込んだ裏側の岩山で、最も高いところに「サンダル教会」(チャルクル・キリセ)がある。壁画の人物がサンダルを履いていることから名付けられた。洞窟内は2本の円柱、アーチ型の天井、4つのドームから構成され、中央ドームには天使ミカエルやガブリエルを配したパントクラトール(全能の神)の胸像が描かれ、周囲には、受胎告知などキリスト教にとって重要な事柄が描かれている。

こちらのアプスには、椅子に座り、右手で祝福し左手に福音書を抱えた「パントクラトール(全能の神)」(キリスト)が描かれている。分かりにくいがサンダルを履いている。壁画のタッチは、ビザンティン芸術の影響を受けている。

こちらには「キリストの変容」の場面が描かれている。白く輝く姿のハリストス(キリスト)が、左右の預言者モーセとエリヤと語り合う奇蹟を、使徒に見せている。

次に、「ギョレメ野外博物館」の入口ゲートを出て、道路を挟んだ向かい側に向かった。こちらには、カッパドキアで最大の洞窟教会と言われる「バックル教会」(トカル・キリセ)がある。

室内は、9~10世紀頃に建設された、旧教会、新教会、サイド・チャペル、ローワー・チャーチの4つの部屋から構成されており、手の込んだ内部構造や高価なラピスラズリをふんだんに使用して描かれたフレスコ画が見所である。最初に現れる部屋は「旧教会」で、筒型ヴォールトの天井にキリストの生涯を三部構成とし合計32の場面が描かれている。

そして、その先に天井の高い「新教会」がある。新教会は十字形で、身廊には柱やアーチが築かれ全面にフレスコ画が施され、キリストの生涯や、バシレイオスの生涯を中心に多くの聖人と共に描かれている。拝廊上部の半円アーチには幾何学文様が施された十字架の浮彫と、聖人が描き込まれた壁龕が施されるなど、地上の教会建築と見まがうほどの細かい造りになっている。

ヴォールト天井にも、フレスコ画が施され、「洗礼」や「受胎告知」が描かれている。バックル教会は青を基調色としたフレスコ画から「青の教会」とも呼ばれている。

右側にはサイド・チャペル(礼拝堂)があり、そのアプスには、キリストの磔刑図が描かれている。写真の画像が良くないのが残念だが、青色を背景に、中央にキリストの磔刑図(正教会特徴の足台がある)を配置し、左右に2人の磔刑姿も描かれている。キリストの足元には、2人の兵士が槍でキリストのわき腹を突き刺し、死を確認しているショッキングな瞬間が描かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

午後6時過ぎに、ホテルに戻り、ベランダから夕暮れの景色などを眺め、その後、再び、旅行会社の送迎付きで「タルキッシュ・ナイトショー」に向かった。場所は、アヴァノスにある「エブラノス レストラン」(Evranos Restaurant)で、ツアー客専門の洞窟レストランだった。。中央に円形の舞台があり、取り囲む様に放射状にテーブル席が設置され、食事(飲み物付き)をしながら鑑賞できる。

団体客が、騒がしかったが、トルコの伝統舞踊やベリーダンスショーなど、ショー自体は見ごたえがあった。特に、旋舞教団としてしられるメヴレヴィー教団のスカート・スタイルで回転しながら踊るセマー(宗教行為)は貴重な機会となった。このショーをもって、ギョレメ国定公園のツアーは終了した。多少慌ただしかったが、そもそも1日ツアーなので無理も言えない。むしろ、ガイドは日本語も堪能で丁寧に案内してくれ、安心して観光することができた。

翌朝、ホテルで朝食を食べた後、チェックアウトして、ネヴシェヒル・カッパドキア空港に向かい、午後12時発のターキッシュ エアラインズ(TK0259便)でイスタンブールに戻った。

(2009.7.21~22)

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く時刻は午後1時を過ぎ、まずは腹ごしらえするため、麓にあるレストラン「Mehmets Heaven」で昼食をいただいた。パムッカレのレストランについては、事前に調べておらず、適当に選んで入ったが、大変気さくなご主人の接待を受け料理も美味しかった(料理A、料理B)。

お腹も満たされたところで、丘の上に続く整備された登山道(見学通路)を上って行く。200メートルほど先からは、石灰岩の通路となり、雪景色と見間違う崖の下、幅10~15メートルほどある段丘面の斜面側を、靴を脱いで素足で歩いて行く。その段丘面には、広い石灰棚が並び、青くきらめく温泉水を湛えており、水着に着替えてその中で泳ぐ人々もいる。

丘の上が近づくと、敷板で覆われた通路になり、その上を歩いて行く。パムッカレは、トルコ語で「綿の城」を意味し、もともと良質な綿花の生産地だったことに由来するが、太陽の光によって、石灰岩の結晶は、まさに綿の繊維を思わせるように美しく輝いている。これらの石灰棚は、多量の炭酸カルシウムを含んだ温泉水が結晶化して沈殿し、くぼみを造り、何段も重なった結果だとされる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く丘の上から麓を眺めると、パムッカレ村に建ち並ぶ家々や、先ほどまでいたレストランの周りの様子も良く見える。右側には、建設中のプールや大きな池が広がるパムッカレ自然公園がある。パムッカレ最寄りの街となるデニズリは、遠くのなだらかな丘を越えた先にあり、更に遠くには、うっすらと2000メートル級の山々(ホナズ山やアイドゥン山)が望める。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く丘の上からは、温泉水(摂氏35度)が噴き出して石灰棚を流れ下りて行く様子などが間近で見られる。

丘の上には、花壇や木々が建ち並ぶ石畳が広がる広場があり、その一角に、ローマ時代の石造りの遺構を再利用した「ヒエラポリス考古学博物館」が建っている。館内には、主にヒエラポリスと、ラオディキア(デニズリ)から発掘された、石棺、彫像、墓石、台座、柱、碑文などが展示されている。

中でも石棺の高浮彫装飾には目をみはるものがある。右側は、死者の安寧と天界での再生を願うべく、側面に詩人、音楽の女神、狩りの女神、ディオスクーロイなどの浮彫が施され、上部に男女の横臥像が刻まれた蓋が載せられている。左隣には、花のリースを高浮彫で施された石棺が展示されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く古代ローマ人は葬式の際に石棺に花のリースを飾ることが風習としてあった。石棺側面には、大きなマスクの間を、悪魔を踏みつけるキューピット(クピードー)が、両肩で分厚いリースを支える姿が表現されている。下部にも細かい幾何学文様が刻み込まれるなど全体的に損傷も少なく大変豪華な石棺である。

こちらは、イシス女神で、エジプト神話における豊穣の女神だったが、ギリシャ神話の大地と豊穣のデーメーテール女神と同一視され、2世紀頃のローマ帝国時代に大いに信仰された。館内には、他にもテュケー(ローマ神話のフォルトゥーナ)、ディオニューソス神、パン(ファウヌス)、アスクレピオス、海神トリートーンなどの彫像が展示されている。30分ほど見学した。

博物館の前から東側に向けて石畳の直線道が延びており、突き当りに温泉プールの施設がある(有料)。もともとローマ時代の大浴場があった場所で、周りに「ヒエラポリス遺跡」が広がっている。

左方向(北側)の平原側には「ヒエラポリス」のメインストリート(目抜き通り)址が延び、東側には緩やかな上りの丘が続いている。その丘の上にはローマ劇場があり、観客席と手前に建つレンガ色の舞台背後の壁(スカエナエ・フロンス)を望むことができる。これから、見学コースのあぜ道を上ってローマ劇場に行ってみる。

「ヒエラポリス」は、紀元前2世紀初頭、セレウコス朝(シリア王国)の領域内に温泉として設立され、患者の治療として温泉を使用するヒーリングセンターとして栄えてきた。紀元前133年のアッタロス朝アッタロス3世の死後は、ローマ帝国アジア属州に編入される。西暦17年、第2代ローマ皇帝ティベリウス帝(在:14~37)の統治中に大地震で大きな被害を被っている。

西暦60年、第5代ローマ皇帝ネロ帝(54~68)の統治中に、再び地震が襲い街は廃墟となるものの、ローマ帝国の財政的支援を受け再建される。現在の遺構の多くはこの時期以降のものとされている。ちなみに、キリストの十二使徒の一人で、スキタイ地方を福音したフィリポの殉教地(80年)でもある。

2世紀に入ると、ヒエラポリスは、大浴場、体育館、神殿、列柱のあるメインストリートなどが次々に建設され、芸術、哲学、貿易の分野でもローマ帝国で最も著名な都市の一つとなり、人口も10万人に達したと言われている。「ヒエラポリス考古学博物館」に展示されていたヒエラポリスの復元図を見ると、当時の街の状況がイメージしやすい。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く丘の上の「ローマ劇場」は第14代ローマ皇帝ハドリアヌス帝(在:117~138)の訪問のために西暦129年に建てられ、ローマ皇帝セプティミウス・セウェルス帝(在:193~211)の下で改装された。

座席の最後部から劇場を見下ろすと、傾斜がかなり急で、吸い込まれそうになる。観客席の中央最前列には、インペリアルボックスがあり、その先には、半円形のオーケストラに、プロスカエニウム(額縁舞台)と、高さ3.7メートルのプルピタム(ステージ)が設置されている。ステージの背景となるスカエナエ・フロンスには、出演者用の5つのドアと石像を飾る壮麗な壁龕(ニッチ)があり、列柱は、弓型ペディメント(破風)の天井を支えていた。

観客席は、下部ゾーン20列、上部ゾーン25列と2つのゾーンに水平分割され、8つの階段を配置した、最大15,000人まで収容可能な大規模な劇場である。

後部座席からは、遺跡群を見渡すことができる。あぜ道のすぐ先にある煉瓦色の外壁は泉の神ニンフを祀るニンファエウム(神殿)の址で、手前にはアポロン神殿の円柱が二本残っている。右側やや前方に温泉プールの施設があり、その右隣の緑から石灰華段丘方面への直線道が続いている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこの日は日差しが強くかなり暑いが、風が強かったので少しホッとできる。

次に、劇場から移動して、ヒエラポリスのメインストリートを歩いてみる。道路は、矩形に裁断された大理石の石板が並べられた舗装道路で、幅13.5メートル、地下には下水道も通っていた。通り沿いにはバシリカや市場などがある繁華街であった。しばらく歩くと、前方北側にビザンティン門が見えてきた。

ビザンティン門のそばからは、獅子、黒豹、ゴルゴーンの頭が付いたブラケット型の彫像が発掘しており、門に取り付けられ厄除けを願ったものと解釈されている。こちらは、そのビザンティン門をくぐって振り向いた様子で、門の左右には、四角い砦の様な塔が隣接して建っている。ローマ皇帝テオドシウス帝の時代(4世紀後半)に要塞システムを取り入れて造られた門と言われている。

ビザンティン門をくぐると、更にメインストリートは続き、200メートルほど先に三連アーチと円筒を持つ「ドミティアヌス門」が建っている。門は西暦84~85年に、第11代ローマ皇帝ドミティアヌス帝(在:81~96)をたたえてローマ帝国のプロコンスルで水道長官でもあったユリウス・フロンティヌス(40頃~103)により建てられたことから、フロンティヌス門とも呼ばれている。そのドミティアヌス門(フロンティヌス門)がヒエラポリスの北門になる。

西側のパムッカレ石灰華段丘の崖近くからメインストリートを眺めてみる。メインストリート沿いに並ぶ列柱群はアゴラの址で、ドミティアヌス門の先に見える東側に向いた二連アーチ門は北大浴場の址である。

再びメインストリートに戻りドミティアヌス門をくぐってみる。門には、大理石で造られた美しいコーニス(水平な形作られた突起部)があったが、ほとんど失われている。僅かにローマンキャピタル文字が残っている。

北大浴場の二連アーチ門は、近づいてみると、ドミティアヌス門よりはるかに大きい。ヒエラポリスにあった大浴場は中心部と、こちらの2ヶ所にあった。ヒエラポリスは何度も大地震により被害を受けその都度再建されているが、その理由の一つとして、温泉が良質で、ローマ皇帝が度々治癒のために訪れていたためとも言われている。

入場して既に3時間が経過した。あまりの暑さに、石灰華段丘の途中にある大きな石灰棚で泳ぐことにした。この時間は、十数名が泳いでいたこともあり気兼ねなく水着に着替えて仲間入りし、火照った体を気持ちよくクールダウンすることができた。その後、再び「パムッカレ・レストラン」に戻りビールと夕食を頂いた。食後は水パイプも体験した。

食事後、デニズリ・バスターミナル(オトガル)に向かった。今夜は、午後10時発の夜行バス(Suha Turizm 40TL)で、カッパドキアのギョレメに向かうこととしている。オトガルのあるデニズリまでは、街灯も少なく寂しい雰囲気である。レストランで少しゆっくりしすぎたため、オトガル到着は出発間際になった。夜行バスは日本の観光バスと同様の2席づつの前向きシートで、ほぼ満席だった。外国人は見当たらなく、利用者のほとんどが地元の人といった印象を受けた。

*****************************************

夜明け前に車内のカーテンを開けると、サンライズ・バルーンフライトが見え、カッパドキアに近づいたと思った。その後、再びうとうとした午前8時頃、ギョレメ中心部にあるバスターミナル(オトガル)に無事到着した。デニズリからギョレメまでは、途中の街コンヤを経由して東に約600キロメートル、10時間ほどの距離であった。

まずは、今夜の宿泊ホテル(アイディンリ ケーブ ホテル、Aydınlı Cave Hotel)にチェックインすべく向かった。オトガルからは、南西方面に歩いて400メートルほどにある。ホテル到着後、最初にテラスで朝食を頂いた。

ギョレメは、トルコの中央アナトリアのカッパドキア地方ネヴシェヒル県にある人口2,000人ほどの小さな村で、カッパドキア(Cappadocia)の観光拠点となっている。ギョレメ周辺の約100平方キロメートルは、「ギョレメ国立公園」(Göreme Milli Parklar)で、更に1985年には「ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩石遺跡群」として世界遺産に登録されている。

カッパドキアは、 ペルシア語、トルコ語で「美しい馬の地」を意味する。現在の大地の姿は、約1千万年前とも言われるアナトリア高原の火山活動により噴出した膨大な火山灰の堆積が、長年にわたる風雨により浸食して、ペリバジャ(妖精の煙突)(fairy chimney)と呼ばれる奇岩群「キノコ岩」を生み出した。地元の人々は、自然と調和するかのように奇岩に住み(ロックハウス)、ロックレストランやロックホテルなどを営業している。

ホテルの部屋からはギョレメ村を一望することができる。こちらは東側の様子で左端がオトガルの辺りになる。この時間は逆光となっている。ちなみにアナトリア高原の標高は、800~1300メートルで、ギョレメ村は概ね標高1100メートルほどに位置している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く徐々に右側に視線を移していくと、巨大な奇岩が村を横断して続いている。まるで、巨大なタケノコが地面から顔を出している様に見える。今まで見たことがない奇妙で不思議な景観に圧倒される。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く右側手前の奇岩は、頂部が二つに裂け、映画「デューン 砂の惑星」(1984)に登場する、砂虫(サンドワーム)の様な形状をしている。。南西側は段丘崖に続く斜面地で、階段状に建物が建っている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く更に右に視線を移していく。折り重なる様に建つ白い建物は、ほとんどがホテルである。右端には、威圧感のある巨大な奇岩があり、中央に窓がありブロックで手すり壁が造られている。ホテルなのだろうか。。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く「ギョレメ国定公園」の観光については、ギョレメにある旅行会社(Yama Tour)のプライベート・ツアー(昼付80ユーロ)を利用することとしている。朝食後、迎えに来たガイドの車に乗り、早々に出発した。最初に、ギョレメ村の北側に隣接する古い集落「チャウシン(Çavuşin)村」を通過し、 大きく東に回り込んだゼルベ渓谷沿いにある「パシャバーの谷」(Zelve-Pasabag)に向かった。荒涼な景色の中を走っていると右側に奇石群が現れた。駐車場には、多数の車や観光バスも停まっており大観光地といった様相である。

ツアーでの観光地訪問は、ギョレメ国立公園概略図を参照。

「パシャバーの谷」は、入場無料で、24時間自由に見学ができる。敷地内には遊歩道も整備されており歩きやすい。レストランやショップなどもあり、特設テントでは色とりどりのお椀やアクセサリー、奇岩を模った置物などの土産物が販売されている。広場には観光用ラクダが待機しており、写真を撮ったり、乗って散策できる。

中央の大きな広場には、細長い特徴的な3本の奇岩が立っている。日本人には「しめじ岩」と呼ばれており、広場の中にぽつねんと立っており、こちらの岩だけ残っていることに驚かされる。根元は一層細くなっており、倒壊しないかと心配になった。しめじ岩の向こうに見える山は、道路沿い北側に立つ標高1100メートル級のアクテベ山(標高差100メートル)である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く奇岩の「妖精の煙突」とは、土柱(どちゅう)、フードゥー (Hoodoo) などとも呼ばれ、火山灰が固まった凝灰岩の段丘礫層(土柱礫層)が、風雨により何万年もかかって侵食され柱状になったもの。層の硬さの違いにより、現在の奇岩が生まれた。先端の色の濃い岩は、溶岩である玄武岩と言われているが、藻類が浸食した凝灰岩とも言われている。

奇岩の内部にビザンティン時代に描かれたフレスコ画も残っている。古代ペルシア帝国やヒッタイト民族などの領土であったカッパドキアは、その後ローマ帝国の属州となったが、3世紀半ば、ローマ帝国に迫害されていた初期キリスト教徒は、この地まで逃げ延びて、奇岩に洞穴を掘り住居や祈りの場にしてきた。そして9世紀頃からは洞窟教会や修道院、地底都市などを次々に作り上げていった。

広場の中心から南側には「ギョメレ国定公園」の中央に位置するアクダー山(白い山の意)(標高1325メートル)を望むことができる。左右の奇岩は要塞を守る砦の様にも見える。

右側に視線を移していくと、観光客を待つラクダがいる。この辺りは、アクダー山の北麓にあたるが、斜面ではなく平地や広場に奇岩が並んでいるのは大変不思議な光景である。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く次に、デヴレント谷(Devrent Valley)に向かった。妖精の煙突からは、東に向かい、正面の丘を迂回して一旦北側に向かい、交差点を右折して、南のユルギュップ(Ürgüp)方面に向かう。交差点から2キロメートルほど行った左にカーブする左側に、人気のある奇岩「ラクダ岩」がある。カタツムリの岩とも言われているが、自然が作り出す造形美に圧倒される。

大きく左に曲がった先の右側には、観光バスや車が駐車している。車を降りて、ラクダ岩の前から左側の通りの向かい側を眺めると、しめじかヒラタケの群衆といった感じの奇岩が連なっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く街道を更に500メートルほど進み、交差点を鋭角に左に曲がると一気に標高が上がり、左側の「デブレント展望台」に到着する。展望台からは「デヴレント谷」の景観を見渡すことができる。南西側には、アクダー山が望め、手前の麓付近には、浸食によりひだ状になったややピンク色の奇岩が広がっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く西側が先ほど走行してきた街道で、バスが止まるのが「ラクダ岩」前の駐車場になる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く手前には先端が尖った奇岩が針地獄の様にひしめいている。暗い中で見ると不気味に見えるかもしれない。遠方に「アヴァノス」(Avanos)の街並みが見える。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く午前11時、ツアーにつきもののお土産屋(キリムなどの織物ショップ)に行った後は、カッパドキア最古の地下都市「カイマクル」を見学した。地下8階、深さ50メートルを超える巨大な空間で、約5000人もの住民が住んでいたとされている。内部には教会、学校、食料や物品の貯蔵庫、ワイナリーなどの跡が見つかっている。

しかし、実際のところ何のために地下都市が建設されたか、はっきりわかっていないとのこと。発見当時から生活道具等が一切残されておらず、一時的な避難施設として建設されたとも考えられている。40分ほど見学した後、お昼のレストランに向かった。

午後1時前に「ウチヒサール」(Uçhisar)に到着し、高台にあるレストランでトルコ料理をいただいた。ウチヒサールは、ネヴシェヒル県にあるカッパドキアの集落で、ギョレメのすぐ南にある。ネヴシェヒルからは東に7キロメートル、ユルギュップからは西に12キロメートル、アヴァノスからは南に10キロメートルのところにある。

テーブル席が多いツアー客向けのレストラン風で、ブッフェ料理だったが、この時間は店内は空いており、窓際からの眺めは良かった。

食後はウチヒサールの見所の一つ、「鳩の谷」(ピジョンバレー、Pigeon Valley)を見学した。何年にもわたって谷の崖の面に刻まれた洞窟で、内部には、鳥がねぐらをとるための場所である。鳩の谷に残された排泄物は、主に肥料として使用された。現在では、洞窟を観光客向けの宿泊施設として営業しているケースもある。

ウチヒサールの最大の見所は、高い丘の頂部の急な崖に面した高さ60メートルの山塊「ウチヒサール城(Uchisar Rock Castle)」である。城としての建設は紀元前4世紀から1世紀の間と考えられている。町の地下には、多数の通路と部屋が交差しており、行き来できたが、現在は、封鎖されている。17世紀半ばにはキリスト教の僧侶によって使用され、その後は、防衛のための監視塔として活用された。村の北側道路は、丘の中腹を通っていることから、それほど標高差を感じにくいが、遠くからでも大きな円筒形の塔が聳えていることから、ウチヒサールのランドマークになっている。

こちらは、「三姉妹の岩(3 Beauties)」と呼ばれる高さは3メートルほどの奇岩で、展望台のすぐ目の前の崖の斜面に立っている。「妖精の岩」とも呼ばれ、カッパドキアのシンボル的な存在で、お土産でもほとんどがこの奇岩をデザインしている。頂部の平たい傘がベレー帽の様にも見える。

三姉妹の岩の隣にも高さは低いが同じ大きさの傘を持つ奇岩がある。傘は人為的に岩を積み重ねた様にも見える。周辺の崖の斜面を見渡すと、三姉妹の岩とこちらの奇岩を含め計5つの奇岩だけが斜面から反発する様に突き出している。不思議な景観である。。

午後3時、「キジルクル・バレー(Kizilcukur Valley)」(ローズ・バレー)を見学した。ピンク色がかったひだ状の浸食奇岩のパノラマが広がるプライベートツアーでないと来られない場所。サンセットの際(別料金)は、夕日に照らされ一層美しい色に染まる。。前方のアクダー山の中腹から下のピンク色は凝灰岩だが、山頂部の白い個所は石灰岩とのこと。

ところで、この場所でデジカメを落とし壊してしまった。以降、代わりにビデオカメラで撮影したが、画像が良くなく大変ショックであった。

ウチヒサールから、ギョレメに入る手前の道路沿いに展望台があり、眼下にギョメレの村が一望できる。中央やや左側がオトガルがある村の中心部で、宿泊先のアイディンリ ケーブ ホテルは右側になる。右端の段丘崖手前にホテルからも良く見えた中央に窓がある大きな岩山が確認できる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く次に、そのオトガル横を通過し、ギョメレの村を横断して「ギョレメ屋外博物館」(Goreme Open Air Museum)に向かった。ギョレメ村から上りの坂道を東に行った場所にある。土産物店が並ぶ道路の右側(南側)にある入場ゲートから入場する。敷地内には、大小15ほどのキリセ(洞窟修道院や教会)があり、最初に現れるのが、ゲート前の広場に面して建つ「バジル教会」である。

バジルとは、トルコ中央部のカイサリア司教で、カッパドキアの父と呼ばれたバシレイオス(330頃~379)のことで、ギョレメの谷で、信仰を共にした共同体の生活を提唱した人物。当時、彼の提唱により、凝灰岩を掘り造られた洞窟修道院や教会は、周辺を含め300以上あったと伝えられている。

バジル教会の右側から見学通路を南に向かうと、右側に「リンゴの教会」、「バルバラ教会」と岩山が続き、見学通路は大きく左に曲がり岩山の前を上って行く。その最初にある岩山に設けられた階段を上った先の洞窟は「蛇の教会」(ユランルーキリセ)で、洞窟内の壁面には「龍と戦う聖ジョルジョ」や「蛇に向かう聖テオドシウス」が描かれている。

次に、坂道を200メートルほど登った大きな岩山に「暗闇の教会」(カランルク・キリセ)がある(別料金)。教会の名は、礼拝堂内の暗さから名付けられた。しかし、光りがほとんど差し込まないことから、逆にフレスコ画の保存状態が良いとのこと。

そして、こちらはその「暗闇の教会」前から見下ろした様子で、岩山に囲まれたすり鉢状の広場沿いに見学通路が設けられているのが分かる。右側から歩いて来て、先ほど、左端の岩山の階段を上り「蛇の教会」を見学してきたところ。

その暗闇の教会を廻り込んだ裏側の岩山で、最も高いところに「サンダル教会」(チャルクル・キリセ)がある。壁画の人物がサンダルを履いていることから名付けられた。洞窟内は2本の円柱、アーチ型の天井、4つのドームから構成され、中央ドームには天使ミカエルやガブリエルを配したパントクラトール(全能の神)の胸像が描かれ、周囲には、受胎告知などキリスト教にとって重要な事柄が描かれている。

こちらのアプスには、椅子に座り、右手で祝福し左手に福音書を抱えた「パントクラトール(全能の神)」(キリスト)が描かれている。分かりにくいがサンダルを履いている。壁画のタッチは、ビザンティン芸術の影響を受けている。

こちらには「キリストの変容」の場面が描かれている。白く輝く姿のハリストス(キリスト)が、左右の預言者モーセとエリヤと語り合う奇蹟を、使徒に見せている。

次に、「ギョレメ野外博物館」の入口ゲートを出て、道路を挟んだ向かい側に向かった。こちらには、カッパドキアで最大の洞窟教会と言われる「バックル教会」(トカル・キリセ)がある。

室内は、9~10世紀頃に建設された、旧教会、新教会、サイド・チャペル、ローワー・チャーチの4つの部屋から構成されており、手の込んだ内部構造や高価なラピスラズリをふんだんに使用して描かれたフレスコ画が見所である。最初に現れる部屋は「旧教会」で、筒型ヴォールトの天井にキリストの生涯を三部構成とし合計32の場面が描かれている。

そして、その先に天井の高い「新教会」がある。新教会は十字形で、身廊には柱やアーチが築かれ全面にフレスコ画が施され、キリストの生涯や、バシレイオスの生涯を中心に多くの聖人と共に描かれている。拝廊上部の半円アーチには幾何学文様が施された十字架の浮彫と、聖人が描き込まれた壁龕が施されるなど、地上の教会建築と見まがうほどの細かい造りになっている。

ヴォールト天井にも、フレスコ画が施され、「洗礼」や「受胎告知」が描かれている。バックル教会は青を基調色としたフレスコ画から「青の教会」とも呼ばれている。

右側にはサイド・チャペル(礼拝堂)があり、そのアプスには、キリストの磔刑図が描かれている。写真の画像が良くないのが残念だが、青色を背景に、中央にキリストの磔刑図(正教会特徴の足台がある)を配置し、左右に2人の磔刑姿も描かれている。キリストの足元には、2人の兵士が槍でキリストのわき腹を突き刺し、死を確認しているショッキングな瞬間が描かれている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く午後6時過ぎに、ホテルに戻り、ベランダから夕暮れの景色などを眺め、その後、再び、旅行会社の送迎付きで「タルキッシュ・ナイトショー」に向かった。場所は、アヴァノスにある「エブラノス レストラン」(Evranos Restaurant)で、ツアー客専門の洞窟レストランだった。。中央に円形の舞台があり、取り囲む様に放射状にテーブル席が設置され、食事(飲み物付き)をしながら鑑賞できる。

団体客が、騒がしかったが、トルコの伝統舞踊やベリーダンスショーなど、ショー自体は見ごたえがあった。特に、旋舞教団としてしられるメヴレヴィー教団のスカート・スタイルで回転しながら踊るセマー(宗教行為)は貴重な機会となった。このショーをもって、ギョレメ国定公園のツアーは終了した。多少慌ただしかったが、そもそも1日ツアーなので無理も言えない。むしろ、ガイドは日本語も堪能で丁寧に案内してくれ、安心して観光することができた。

翌朝、ホテルで朝食を食べた後、チェックアウトして、ネヴシェヒル・カッパドキア空港に向かい、午後12時発のターキッシュ エアラインズ(TK0259便)でイスタンブールに戻った。

(2009.7.21~22)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます