成田国際空港を発ち、午後3時20分に大連周水子国際空港(大連空港)(大連市甘井子区)に到着した。大連市は、遼東半島の南端、中国東北地区を代表する港湾工業都市である。空港からは、リムジンバス(5元)に乗り、大連市中山区にある「勝利広場」(大連駅南側)で降り、宿泊ホテル「ラマダホテル」でチェックインをした。その後、路面電車(有軌電車)203路に乗り、長江路の民主広場(大連火車站→勝利橋→民生街→民主広場)北側にある「東海明珠美食城」にやってきた。

こちらは、中華海鮮のお店で、店内には多くの生簀が設置されており、魚を始め、蟹、海老、貝など様々な種類の魚介類を取り扱っている。他にも、調理済みの刺身などもあり、スタッフと一緒に歩きながら、食べたい食材を選んで、料理方法を直接伝える形式である。

日本語は通じないので、意思疎通に多少時間がかかったが、いくつか注文してテーブル席で待っていると、次々と料理が運ばれてくる。ピータンと海老は、魚のそぼろと醤油ベースのタレが絡んで、大変美味しい。ムール貝は、蒸し焼きにしたもの。

帆立に春雨やナッツなどを添え、殻ごと焼いたもの。

他に、トムヤムクン風にしたエビのスープに、殻付エビの塩蒸し、ナマコのスープなどである。ヘルシーな調理方法が多くなったため、もう少し頼んでもよかったかもしれない。店内には多くのテーブル席があるが、大半は埋まっていた。新鮮な魚介類がリーズブルな値段でいただけるので、地元の常連客も含め大変人気があるようだ。

食後は、タクシーで、南東方向に2~3キロメートルほど離れた、中山区七星街にある、マッサージ店「曽石足道」に向かった。大きな足裏の看板に「足つぼマッサージの名店」と書かれているが、肩、腰など含めた全身マッサージ(90分1300円程度)もあるので、そちらをしてもらい初日を終えた。

****************************************

ラマダホテルの北西側には、中国鉄路総公司(CR)の「大連駅(大連火車站)」がある。もともと、やや東側にロシア租借地時代の東清鉄道の旧駅舎(ダーリニー駅、1903年築)があり、日本租借地時代が始まった1905年以降は満鉄(正式名称:南満州鉄道株式会社)の大連駅として引き継がれていたが、1937年、新たに、現在の場所に満鉄工事科の太田宗太郎の設計により建てられた。東京の上野駅をモデルにしていると言われている。2階の出発改札口を抜け1階のホームに降りて乗車し、降車客は地下通路を通って1階出口から出てくる仕組みとなっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

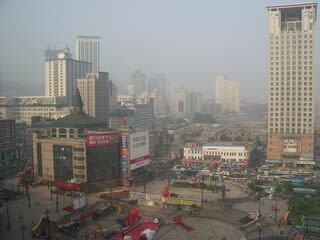

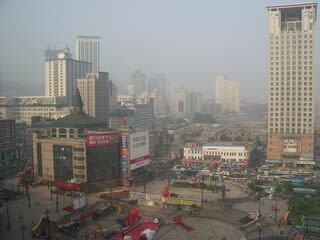

駅前は巨大な矩形の広場で駐車場となっており、その南側には、大動脈の長江路が西に向けて延びている。正面の「大連宏孚集団ビル」手前(東側)から左方向(南側)にかけて「青泥窪街」が延びているが「青泥窪」とは唐代以降の大連の旧名称(漢代まで三山浦)で、漁民が家を建てるため上質な青い泥を掘り起こして窪地になったことに因んでいる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

青泥窪街の南側には、東西に延びる大連市の目抜き通り「中山通り」が交差し、横断した更に南側に、広い歩行者通りの繁華街「青泥窪橋」があり、マイカルなどの大型百貨店やショッピングモールが林立している。

真下の広場が「勝利広場」で、地下には、巨大な商店街があり、中央付近はイベント広場がある吹き抜け構造の地下3層に分かれ、ショッピングセンターや飲食店街が展開している。店舗としては、ファストフード、韓国料理、ネイルサロン、カバン店、時計店、携帯電話ショップ、ビリヤード場、ボーリング場などがあり、地下連絡通路から周辺の天津街入口、大連商場、秋林公司、中山路などと直結している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

現在の大連市は7市轄区に分かれ、半島西側先端部(渤海側)が「旅順口区」で、東側に「甘井子区」がある。その「甘井子区」の南側に位置し、黄海側に面して、市街地の3区「沙河口区、西崗区、中山区」が西から東に並んでいる。更に「甘井子区」の東側には「金州区」と「普蘭店区」が続いている。

ちなみに「旅順口区」は、大連市中心から西南に45キロメートルに位置し、昔より国防上の要所になっており、日露戦争の旅順攻囲戦では、ロシア帝国の旅順要塞を、日本軍が攻略し陥落させた舞台となった。現在も、日本軍の建築による白玉山頂上の白塔や、黄金山望台砲台、二〇三高地、東鶏冠山北堡塁などの遺跡が残っているが、今回は時間がないので、またの機会に。。

朝食は「ラマダホテル」の2階にあるブッフェレストランで頂いた。飲茶ブッフェは、種類が多く麺類や、お粥があるのも嬉しい。

食後は、上海バンド(上海外灘)と並び、日本租借地時代の20世紀前半に建築された近代建築群が集まる「中山広場」(大連市中山区)方面へ向かうこととする。タクシーに乗り、東へ1.3キロメートルほど行った中山広場を過ぎた魯迅路南側に建つ「満鉄旧址」(南満州鉄道本社址)から見学することにした。

もともと、ロシア帝国(1721~1917)が商業学校として建築中だった建物を改修して、1908年より「南満州鉄道本社」としたもの。現在では「瀋陽鉄路局の大連事務所」として使用されている。その内の一部が「満鉄旧址陳列館」として公開され、当時の満鉄グッズや写真資料などが展示され、旧総裁の執務室が復元公開されている。初代満鉄総裁の後藤新平(1857~1929(昭和4))や、第2代総裁の中村是公(1867~1927)など歴代16人の満鉄総裁の写真も飾られている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

建物は、左右に翼棟を持つ2階建て構造に加え半地下がある。左右階段を上った中央に1階入口があり、左右に続く窓は、縦仕切りの格子窓で上部中央に要石の様な装飾がはめ込まれている。2階には、ペディメントとエンタブラチュアを支える古典様式の円柱が飾られ、柱頭彫刻と半円アーチの上部に唐草文様の浮き彫りが施されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

満鉄(正式名称:南満州鉄道株式会社)は、日露戦争終結後の1905(明治38)年にロシア帝国から大日本帝国に譲渡された東清鉄道の一部(長春~旅順間)を経営するために設立した半官半民の国策会社で、日本の満州経営の中核となった。満鉄は鉄道経営にとどまらず、満洲の農産物を支配し、炭鉱開発、製鉄業、港湾、電力供給、牧畜、ホテル業、航空など多様な事業を行なった。

中でも、第14代満鉄総裁に就任した外交官で政治家の松岡洋右(1880~1946、総裁任期:1935~1939)は、満鉄理事、副総裁時代に、満州に大学を創設する構想をいだき、満鉄大連図書館に漢籍を中心に40万冊近くの蔵書を集め「知の殿堂」を目指した。魯迅路の向かい側(北側)には、その松岡が目指した「大連図書館日本文献資料館」(旧満鉄大連図書館)がある。

松岡は、その後、第2次近衛内閣の外相となり、1940年に日独伊三国同盟、1941年日ソ中立条約を締結する。戦後はA級戦犯に指名され判決前に病死している。

次に、魯迅路を西方向に少し戻ると「中山広場」に到着する。直径213メートルのサークル状で、周囲に10本の通りが交差する巨大なロータリーとなっている。こちらに、主に20世紀前半に建設された近代建築群が保存されており、現存する10棟のうち7棟が日本人建築家による設計である。

もともと、1898年に遼東半島の一部を25年の期限で清朝から租借したロシア帝国(ロシア租借地時代)が、シベリア鉄道の太平洋側の玄関口として「青泥窪」に商業都市「ダーリニー」の建設を計画し、パリに倣い放射状街路を持つ「ニコライェフスカヤ広場」を整備したのが始まりである。その後、周囲に都市機能を備えた建造物を建設し始めた矢先の1905年から「日本租借地時代」(租借期限は1997年まで延長)となった。

租借地は「関東州」で、当初は軍政が布かれていたが、1906年からは民政に移管され、関東都督府が設置された。関東州とは、本来は「万里の長城」の最東端、山海関より東を指し、現在の東北三省にあたるが、当時は遼東半島の南部(大連、旅順を含む)が関東州と呼ばれた。

ダーリニーは「大連」と改称され、ニコライェフスカヤ広場は「大広場」に改称されるが、ロシア租借地時代の都市計画は、陸軍軍人、政治家の児玉源太郎(1852~1906)の方針により基本的に引き継がれ、周囲に行政の中心地として近代建築の数々が建設され発展していった。戦後1945年以降は、大広場は「中山広場」と改称され、周囲の建物には公的機関や銀行が入居したが、大きく手を加えられることなく維持され、現在は大連の代表的景観として保護されている。

それでは、東の魯迅路と南南東の解放路の間に建つ「中国工商銀行大連市分行」(旧大連市役所)から時計回りに見ていく。設計は、関東都督府土木課の課長の松室重光で、京都府技師時代に社寺建築の保存修復の業績経験を活かし、唐破風の玄関や、京都祇園祭の山車をイメージする塔など日本の意匠が取り入れられている。1917年に竣工し、戦後の1947~1950年は大連市人民政府庁舎(市役所相当)として使用され、その後は市政府各部局の分庁舎となった。

南南東の解放街と南の延安路との間に建つのは「ホテル大連賓館」(客室86室)で、もともとは満鉄(正式名称:南満州鉄道株式会社)が経営していた高級ホテルブランド「大連ヤマトホテル」だった。建物正面は花崗岩のイオニア式列柱のルネサンス様式で、着工から5年を経た1914年に竣工した。客室数は115室で、蒸気暖房やエレベーターも設置されていた。設計者については諸説あるが、満鉄の技師の太田毅とする説が有力視されている。満鉄は、他にも満鉄線沿線の主要都市を中心にヤマトホテル(満鉄ホテルチェーン)を展開していた。

その延安路と南南西の玉光街の間に建つのは2000年に建てられた「大連金融大廈」だが、この場所には1914年に竣工した「イギリスの在大連領事館」があった。設計はイギリス工務局の上海事務所技師長補佐だったH.アシェッドで、当時は、大広場に面した唯一の在外公館だった。1952年以降は大連市六一幼稚園が使用したが、1995年に取り壊され現在の大連金融大廈となった。なお、裏側にイギリス領事館時代の付属教会が残されている。

玉光街を挟んで、右隣に建つのは「遼寧省対外貿易経済合作庁」で、1908年に竣工し1922年には関東都督府民政部の下で大連を管轄した行政機関「旧 大連民政署(大連警察署)」の庁舎だった。ゴシック様式で時計塔を持つスタイルは、ヨーロッパの市庁舎を参考に建てられた。戦後は大広場警察局と中国海軍後勤部が使用していた。

設計者は「中国工商銀行大連市分行」(旧大連市役所)を設計した関東都督府土木課の松室重光の前任にあたる前田松韻で、日露戦争下の1904年に軍倉庫の建設に携わり、1905年2月に大連軍政署の嘱託技師となった。大連の民間建築に一定の規模と耐火構造を求めた建築規則の草案作成にも参画するなど、大連の都市建設に大きな影響を残した。「遼寧省対外貿易経済合作庁」の隣には大通りの中山路が西に向け延びている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

前方に見える丸いモニュメントは、1950年代に中国とソビエト連邦の友好を記念して名付けられた円形広場「友好広場」(旧:西広場)の中心に設置されており、幸運をもたらすとして1996年に造られた。夜には美しくライトアップされる。そして、中山路を挟んで、コリント様式の柱が並ぶ「中国工商銀行」(旧日本朝鮮銀行大連支店)(1922年竣工)が建っている。

北西の民康街と北北西の上海路の間には「大連市郵政局」(旧関東逓信局)(1925年竣工)が建ち、北北西の上海路と北側の民生街との間には3連の華麗なバロックドームを持つタイル貼りの「中国銀行遼寧省分行」(旧横浜正金銀行大連支店)が建っている。基本設計は日本で妻木頼黄が行い、弟子にあたる南満州鉄道技師の太田毅が妻木の図面を元に実質設計を行い1909年に竣工したもので、1945年からは極東銀行(ソビエト連邦)が使用していた。

正面入口の左右には、立派な獅子像が広場中央を見据えて座っている。

中山広場に面した近代建築としては、他に、獅子像が護る「中国銀行遼寧省分行」に向かって右側の民生街を挟んだ先隣の中信実業銀行(旧中国銀行)(1909年竣工)と、更に右隣に、交通銀行(中共大連市委旧址、旧東洋拓殖大連支店)(1936年竣工)が残されている。

3連のバロックドームを持つ「中国銀行遼寧省分行」に向かって右隣の民生街を北に400メートルほど進むと、東西に延びる長江路との交差点となり、左向かい側に日本人観光客に人気の「ホテルニッコー大連」(大連日航飯店)がある。ホテル前には路面電車(有軌電車)の停留所(民生街)があり、ちょうど、目の前を電車が通過して行った。車両は、日本租借地時代に製造された3000系で、新型車両が多く導入されている中、今も何台か走行している。

長江路は、路面電車(有軌電車)の203路のルートで、大連火車站を始発とし、次が、停留所(勝利橋)で、その次がこちらの「ホテルニッコー大連」前の停留所(民生街)となる。3000系は、民生街との交差点を過ぎ、東に向かう。前方に見える時計塔の先が次の停留所(民主広場)で、その先から、大きく右に曲がり、世紀街を経由して、魯迅路を東に向かっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

(203路:大連火車站→勝利橋→民生街→民主広場→世紀街→三八広場→二七広場→寺儿溝→春海街→華楽広場→海昌欣城→東海公園)

路面電車(有軌電車)は、1909年に満鉄の運輸部電気作業所が全長2.45キロメートルの試験線の運行を開始したのが始まりである。その後、満鉄の子会社「大連都市交通」の管轄となり、1945年までに11路線が開通した。1946年には、大連市交通公司が発足し、1970年代には大部分が撤去され、2007年7月現在、201路、202路、203路の3路が運行されているが、同年12月には、203路が201路と繋がり、今後は、201路、202路の2路線で運行される。

さて、これから「ホテルニッコー大連」(大連日航飯店)の向かい側(南側)にある「泰殿養生会館」でマッサージを受ける。新しくオープンしたタイ式のマッサージ店で、内装もタイのエスニック風で、とても雰囲気がよい。足裏コース50元、保健指圧80元、アロマオイル100元などがあり、基本60分だが、120分から最高150分までのコースがある。

午後3時、遅めの昼食「大地春餅店」にやってきた。長江路を西に4キロメートルほど行った「大連中山公園」近くで、路面電車(有軌電車)では、203路に乗り、大連火車站で201路に乗り換えて、五一広場で下車する(201路:大連火車站→東関街→市場街→北京街→大同街→五一広場)。「春餅」は伝統的な東北地方の料理で、もともとは春節のお祝いの料理と言われている。大連での人気料理の一つで、大連を代表するお店である。

春餅は、北京ダックを食べる際に包むものとほぼ同じもので、小麦粉を練った薄いクレープ状のものを「せいろ」で蒸され、白髪ネギとソース2種と共に提供される。せいろには、数枚が折り重なった状態で提供される。大地薫肉や青椒肉絲などの具材を皮に乗せ、もやしのピリ辛ナムルや、葱と辣醤、甜麺醤を入れて春巻きの様に包んで食べる。

魚の甘辛煮付けを頼んだが、こちらは、包むより、そのまま頂いたほうが美味しい。。

ホテルに戻り、休憩して「勝利広場」の地下商店街などを散策し、夜は、中山広場から解放街を南に700メートルほど下った中山区七七街にある、日本料理「銀平」にタクシーでやってきた。東西に延びる七七街の北隣には並行して南山路が通っており、このエリア一帯は「南山麓」と呼ばれ、1920年代には大連で日本人が住む一番の高級住宅街と言われた。現在も日本人街として当時の建築物が残されている。

さて日本料理「銀平」は、和歌山に本店がある朝獲れの魚をこだわりの器でもてなす本格的な魚料理店で、海外店の大連店も大変評判が良い。この日はお座敷風の個室に案内された。

店内では、カワハギの刺身、赤貝とわけぎの酢味噌和え、カサゴの刺身などを注文した。刺身は大変新鮮で日本の高級魚匠で食するのと全く変わらない。日本酒を飲みながら美味しく頂いた。

****************************************

翌朝、ホテルのブッフェで朝食を食べ、これから「金石灘観光リゾート区」の観光に向かう。金石灘は市街地から北側の甘井子区の北東側に隣接する金州区の黄海を望むリゾート地である。金州区は、東を黄海(大連湾など)、西を渤海(金州湾および普蘭店湾)に面しており、大連市の東部地区のベッドタウンとして近年開発が進められている。大連火車站からは、距離にして、約50キロメートルほど、快速軌道で、乗車時間は約50分を予定している。駅は自動改札で、事前にICカードを購入して乗車する(金石灘駅まで8元)。

大連火車站を午前9時に出発し、途中、大連経済技術開発区を過ぎ、東西に延びる大通り(金石路)を北側に見ながら高架橋の上を走行すると、まもなく、終着駅の金石灘駅に到着した(快速軌道:大連火車站→香炉礁→金家街→泉水→后塩→大連湾→金馬路→開発区→保税区→高城山→双D港→小缶湾 →黄海大道→金石灘)。

駅前からは15~20分間隔で、観光周回バスが出ており、東に3キロメートルほど行くと大連金石灘景勝地内の「金石園」に到着する。東西からの道路が南でV字に交差する内側の南端には芝生が広がり鹿が放牧されている。芝生の先には「金石園」と書かれた大岩が設置され、後方に「国家級地質公園」の横断幕が掲げられた石積みの入口門がある。

大岩に書かれた「金石園」の題字は、中国の起業家で全国人民代表大会(NPC)の副議長(1993~2003)を努めた王光英(1919~)によるもの。

入場料はなく自由に出入りできる。入口門を入った北側には、東西20メートルほどの池が広がり、縁には「金石園」と書かれた王光英の筆による大岩があり、観光客の撮影スポットとなっている。その後方には、奇岩が折り重なる様に広がっている。約24000平方メートルほどの正三角形の敷地面積がある。奇岩は、約6億年前の新原生代のエディアカラン紀頃に形成された石英が主な成分とされている。

こちらの奇岩群は、1996年に工事業者により発見されたもので、当初の施工計画自体は中止となり、発掘調査の末、一般に公開されることとなった。

近づくと、褶曲(しゅうきょく)や断層などの地質構造が岩石の上にはっきりと見ることができる。2メートル余りの高さの岩の間を行き来すると、まるで迷宮に足を踏み入れたような感覚に襲われる。

金石園の入口から、400メートルほど大通りを南に下ると「海之恋婚礼広場」がある。広場中央には、愛をテーマとした石のオブジェが設置されており、西側には、結婚式のための教会もある。この辺りは、黄金海岸と呼ばれ、金石灘観光リゾート区には、金石灘海水浴場、化石館、蝋人形館などのアトラクション、国際会議センター、ゴルフ場、狩猟クラブなどの施設が展開している。

他に、目当ての場所もなかったので、さらさらっと周囲を散策して金石灘駅に戻ってきた。最後に、電車からも見えた駅舎の北西側にある「中華武術館」に行ってみた。

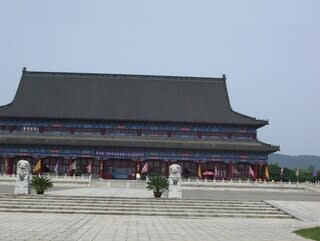

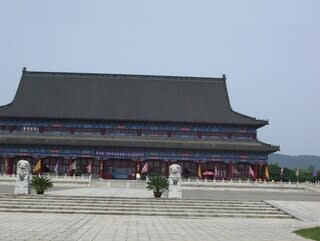

6.42万平方メートルの敷地の奥に、ひな壇が築かれ、建築面積1.1万平方メートルの巨大な中華古風建築で建てられている。北京の「故宮」を見本としており、周囲に石の欄干を張り巡し、手前には2頭の狛犬(獅子)が置かれている。2001年9月に完成したもので、夏の観光シーズンには、武術ショーが行われている。

敷地の南側には、三間四柱式の豪華に装飾された「牌坊」が建っている。皇帝を象徴する龍の装飾などもあしらわれており、こちらにも故宮を参考にデザインされているのが分かる。

その後、快速軌道で、大連火車站に戻り、路面電車(有軌電車)203路に乗り換え、昨日訪れた民生街にある「泰殿養生会館」で再びマッサージをして過ごす。。

マッサージ終了後は、沙河口区の南端の星海湾沿いにある「星海広場」に向かうことにする。大連火車站からは、路面電車(有軌電車)201路に乗り、長江路を西に向け、興工街まで行く(201路:大連火車站→東関街→市場街→北京街→大同街→五一広場→振工街→興工街)。そして興工街で、更に202路に乗り換え、西安路を南に向け星海広場に向かった(202路:興工街→錦輝商城→解放広場→功成街→和平広場→会展中心→星海広場)。

星海広場は、100万平方メートルの広さを持つアジア最大級の都市広場で、南北縦長の楕円形の形をしている。星海湾を埋め立て、大連市100年を記念して1997年に建設された。広場の中心部には、星型文様がデザインされ、噴水池が設けられている。そして、シンボル塔「漢白玉華表」を中心に周囲に「石柱灯」が20メートルおきに配置されている。こちらは、西側を眺めた様子で、広場の後方には、高層マンションの建設が続いている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

この星海湾エリアは、満鉄技術者・木戸忠太郎(1871~1959、木戸孝允の養子)が、星が落ちてきた伝説を踏まえ星ヶ浦と命名したことに因んでいる。満鉄により長期滞在型リゾートとして開発され、1909(明治42)年には、星ヶ浦ヤマトホテル(現:星海公園)が開業し、周辺には庭園、テニスコート、ゴルフ場などが整備された。星ヶ浦海水浴場では貸ボートやヨットでマリンスポーツを楽しむこともできた。

さて、星海広場では、夏の一大イベントとして、毎年7月の下旬から8月上旬までの約2週間(今年は7月26日~8月6日)「大連国際ビール祭り」(China International Beer Festival)が開催され多くの来場者で賑わっている。1999年に北京市で国家レベルのビール祭りとして創設された後、2002年から大連市に会場を移して毎年開催されている。

中国を代表する各ビール会社が、特設テントや様々な広告を掲げており、瓶ビール型のアドバルーン広告は、地元のビール醸造会社「大雪啤酒」(大連大雪ビール)で、巨大な門をあしらい、左右にジョッキの電飾看板を飾るのは、北京市のビール醸造会社「燕京啤酒」(燕京ビール)である。なお、会場東側の背後に見える高層ビルは「リゾートマンション星海国宝」で、遠景に大連市街の南方に広がる「白雲山風景区」の丘陵地帯が望める。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く

今年の国際ビール祭りへの参加ビール会社は、大雪啤酒、燕京啤酒を始め、英博啤酒、雪花啤酒(雪花ビール)、百威啤酒、哈尔滨啤酒(ハルビンビール)、朝日啤酒、珠江啤酒(珠江ビール)、徳威(徳国)啤酒、青岛啤酒(青島ビール)、金青岛啤酒などである。特設テント内にはステージを設け歌やダンスのパフォーマンスが繰り広げられている。参加者は、設置されたテーブル席で、ビールを飲みながら、ステージと一体となり、夜遅くまで大いに盛り上がるのがビール祭りのスタイルらしい。

料理は、小籠包などの蒸し物、揚げ物、炒めもの、焼き物が中心で、中にはサソリや昆虫系の揚げ物なども売られていた。賑やかな雰囲気をしばらく堪能した後、引き上げて「川王府酒店」(中華四川)で夕食を食べホテルに帰った。翌朝は、午前8時40分、大連周水子国際空港(大連空港)発(CZ629)で大連を後にし、午後12時25分に成田国際空港に無事到着した。

(2007.7.27~29)

こちらは、中華海鮮のお店で、店内には多くの生簀が設置されており、魚を始め、蟹、海老、貝など様々な種類の魚介類を取り扱っている。他にも、調理済みの刺身などもあり、スタッフと一緒に歩きながら、食べたい食材を選んで、料理方法を直接伝える形式である。

日本語は通じないので、意思疎通に多少時間がかかったが、いくつか注文してテーブル席で待っていると、次々と料理が運ばれてくる。ピータンと海老は、魚のそぼろと醤油ベースのタレが絡んで、大変美味しい。ムール貝は、蒸し焼きにしたもの。

帆立に春雨やナッツなどを添え、殻ごと焼いたもの。

他に、トムヤムクン風にしたエビのスープに、殻付エビの塩蒸し、ナマコのスープなどである。ヘルシーな調理方法が多くなったため、もう少し頼んでもよかったかもしれない。店内には多くのテーブル席があるが、大半は埋まっていた。新鮮な魚介類がリーズブルな値段でいただけるので、地元の常連客も含め大変人気があるようだ。

食後は、タクシーで、南東方向に2~3キロメートルほど離れた、中山区七星街にある、マッサージ店「曽石足道」に向かった。大きな足裏の看板に「足つぼマッサージの名店」と書かれているが、肩、腰など含めた全身マッサージ(90分1300円程度)もあるので、そちらをしてもらい初日を終えた。

****************************************

ラマダホテルの北西側には、中国鉄路総公司(CR)の「大連駅(大連火車站)」がある。もともと、やや東側にロシア租借地時代の東清鉄道の旧駅舎(ダーリニー駅、1903年築)があり、日本租借地時代が始まった1905年以降は満鉄(正式名称:南満州鉄道株式会社)の大連駅として引き継がれていたが、1937年、新たに、現在の場所に満鉄工事科の太田宗太郎の設計により建てられた。東京の上野駅をモデルにしていると言われている。2階の出発改札口を抜け1階のホームに降りて乗車し、降車客は地下通路を通って1階出口から出てくる仕組みとなっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く駅前は巨大な矩形の広場で駐車場となっており、その南側には、大動脈の長江路が西に向けて延びている。正面の「大連宏孚集団ビル」手前(東側)から左方向(南側)にかけて「青泥窪街」が延びているが「青泥窪」とは唐代以降の大連の旧名称(漢代まで三山浦)で、漁民が家を建てるため上質な青い泥を掘り起こして窪地になったことに因んでいる。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く青泥窪街の南側には、東西に延びる大連市の目抜き通り「中山通り」が交差し、横断した更に南側に、広い歩行者通りの繁華街「青泥窪橋」があり、マイカルなどの大型百貨店やショッピングモールが林立している。

真下の広場が「勝利広場」で、地下には、巨大な商店街があり、中央付近はイベント広場がある吹き抜け構造の地下3層に分かれ、ショッピングセンターや飲食店街が展開している。店舗としては、ファストフード、韓国料理、ネイルサロン、カバン店、時計店、携帯電話ショップ、ビリヤード場、ボーリング場などがあり、地下連絡通路から周辺の天津街入口、大連商場、秋林公司、中山路などと直結している。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く現在の大連市は7市轄区に分かれ、半島西側先端部(渤海側)が「旅順口区」で、東側に「甘井子区」がある。その「甘井子区」の南側に位置し、黄海側に面して、市街地の3区「沙河口区、西崗区、中山区」が西から東に並んでいる。更に「甘井子区」の東側には「金州区」と「普蘭店区」が続いている。

ちなみに「旅順口区」は、大連市中心から西南に45キロメートルに位置し、昔より国防上の要所になっており、日露戦争の旅順攻囲戦では、ロシア帝国の旅順要塞を、日本軍が攻略し陥落させた舞台となった。現在も、日本軍の建築による白玉山頂上の白塔や、黄金山望台砲台、二〇三高地、東鶏冠山北堡塁などの遺跡が残っているが、今回は時間がないので、またの機会に。。

朝食は「ラマダホテル」の2階にあるブッフェレストランで頂いた。飲茶ブッフェは、種類が多く麺類や、お粥があるのも嬉しい。

食後は、上海バンド(上海外灘)と並び、日本租借地時代の20世紀前半に建築された近代建築群が集まる「中山広場」(大連市中山区)方面へ向かうこととする。タクシーに乗り、東へ1.3キロメートルほど行った中山広場を過ぎた魯迅路南側に建つ「満鉄旧址」(南満州鉄道本社址)から見学することにした。

もともと、ロシア帝国(1721~1917)が商業学校として建築中だった建物を改修して、1908年より「南満州鉄道本社」としたもの。現在では「瀋陽鉄路局の大連事務所」として使用されている。その内の一部が「満鉄旧址陳列館」として公開され、当時の満鉄グッズや写真資料などが展示され、旧総裁の執務室が復元公開されている。初代満鉄総裁の後藤新平(1857~1929(昭和4))や、第2代総裁の中村是公(1867~1927)など歴代16人の満鉄総裁の写真も飾られている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く建物は、左右に翼棟を持つ2階建て構造に加え半地下がある。左右階段を上った中央に1階入口があり、左右に続く窓は、縦仕切りの格子窓で上部中央に要石の様な装飾がはめ込まれている。2階には、ペディメントとエンタブラチュアを支える古典様式の円柱が飾られ、柱頭彫刻と半円アーチの上部に唐草文様の浮き彫りが施されている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く満鉄(正式名称:南満州鉄道株式会社)は、日露戦争終結後の1905(明治38)年にロシア帝国から大日本帝国に譲渡された東清鉄道の一部(長春~旅順間)を経営するために設立した半官半民の国策会社で、日本の満州経営の中核となった。満鉄は鉄道経営にとどまらず、満洲の農産物を支配し、炭鉱開発、製鉄業、港湾、電力供給、牧畜、ホテル業、航空など多様な事業を行なった。

中でも、第14代満鉄総裁に就任した外交官で政治家の松岡洋右(1880~1946、総裁任期:1935~1939)は、満鉄理事、副総裁時代に、満州に大学を創設する構想をいだき、満鉄大連図書館に漢籍を中心に40万冊近くの蔵書を集め「知の殿堂」を目指した。魯迅路の向かい側(北側)には、その松岡が目指した「大連図書館日本文献資料館」(旧満鉄大連図書館)がある。

松岡は、その後、第2次近衛内閣の外相となり、1940年に日独伊三国同盟、1941年日ソ中立条約を締結する。戦後はA級戦犯に指名され判決前に病死している。

次に、魯迅路を西方向に少し戻ると「中山広場」に到着する。直径213メートルのサークル状で、周囲に10本の通りが交差する巨大なロータリーとなっている。こちらに、主に20世紀前半に建設された近代建築群が保存されており、現存する10棟のうち7棟が日本人建築家による設計である。

もともと、1898年に遼東半島の一部を25年の期限で清朝から租借したロシア帝国(ロシア租借地時代)が、シベリア鉄道の太平洋側の玄関口として「青泥窪」に商業都市「ダーリニー」の建設を計画し、パリに倣い放射状街路を持つ「ニコライェフスカヤ広場」を整備したのが始まりである。その後、周囲に都市機能を備えた建造物を建設し始めた矢先の1905年から「日本租借地時代」(租借期限は1997年まで延長)となった。

租借地は「関東州」で、当初は軍政が布かれていたが、1906年からは民政に移管され、関東都督府が設置された。関東州とは、本来は「万里の長城」の最東端、山海関より東を指し、現在の東北三省にあたるが、当時は遼東半島の南部(大連、旅順を含む)が関東州と呼ばれた。

ダーリニーは「大連」と改称され、ニコライェフスカヤ広場は「大広場」に改称されるが、ロシア租借地時代の都市計画は、陸軍軍人、政治家の児玉源太郎(1852~1906)の方針により基本的に引き継がれ、周囲に行政の中心地として近代建築の数々が建設され発展していった。戦後1945年以降は、大広場は「中山広場」と改称され、周囲の建物には公的機関や銀行が入居したが、大きく手を加えられることなく維持され、現在は大連の代表的景観として保護されている。

それでは、東の魯迅路と南南東の解放路の間に建つ「中国工商銀行大連市分行」(旧大連市役所)から時計回りに見ていく。設計は、関東都督府土木課の課長の松室重光で、京都府技師時代に社寺建築の保存修復の業績経験を活かし、唐破風の玄関や、京都祇園祭の山車をイメージする塔など日本の意匠が取り入れられている。1917年に竣工し、戦後の1947~1950年は大連市人民政府庁舎(市役所相当)として使用され、その後は市政府各部局の分庁舎となった。

南南東の解放街と南の延安路との間に建つのは「ホテル大連賓館」(客室86室)で、もともとは満鉄(正式名称:南満州鉄道株式会社)が経営していた高級ホテルブランド「大連ヤマトホテル」だった。建物正面は花崗岩のイオニア式列柱のルネサンス様式で、着工から5年を経た1914年に竣工した。客室数は115室で、蒸気暖房やエレベーターも設置されていた。設計者については諸説あるが、満鉄の技師の太田毅とする説が有力視されている。満鉄は、他にも満鉄線沿線の主要都市を中心にヤマトホテル(満鉄ホテルチェーン)を展開していた。

その延安路と南南西の玉光街の間に建つのは2000年に建てられた「大連金融大廈」だが、この場所には1914年に竣工した「イギリスの在大連領事館」があった。設計はイギリス工務局の上海事務所技師長補佐だったH.アシェッドで、当時は、大広場に面した唯一の在外公館だった。1952年以降は大連市六一幼稚園が使用したが、1995年に取り壊され現在の大連金融大廈となった。なお、裏側にイギリス領事館時代の付属教会が残されている。

玉光街を挟んで、右隣に建つのは「遼寧省対外貿易経済合作庁」で、1908年に竣工し1922年には関東都督府民政部の下で大連を管轄した行政機関「旧 大連民政署(大連警察署)」の庁舎だった。ゴシック様式で時計塔を持つスタイルは、ヨーロッパの市庁舎を参考に建てられた。戦後は大広場警察局と中国海軍後勤部が使用していた。

設計者は「中国工商銀行大連市分行」(旧大連市役所)を設計した関東都督府土木課の松室重光の前任にあたる前田松韻で、日露戦争下の1904年に軍倉庫の建設に携わり、1905年2月に大連軍政署の嘱託技師となった。大連の民間建築に一定の規模と耐火構造を求めた建築規則の草案作成にも参画するなど、大連の都市建設に大きな影響を残した。「遼寧省対外貿易経済合作庁」の隣には大通りの中山路が西に向け延びている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く前方に見える丸いモニュメントは、1950年代に中国とソビエト連邦の友好を記念して名付けられた円形広場「友好広場」(旧:西広場)の中心に設置されており、幸運をもたらすとして1996年に造られた。夜には美しくライトアップされる。そして、中山路を挟んで、コリント様式の柱が並ぶ「中国工商銀行」(旧日本朝鮮銀行大連支店)(1922年竣工)が建っている。

北西の民康街と北北西の上海路の間には「大連市郵政局」(旧関東逓信局)(1925年竣工)が建ち、北北西の上海路と北側の民生街との間には3連の華麗なバロックドームを持つタイル貼りの「中国銀行遼寧省分行」(旧横浜正金銀行大連支店)が建っている。基本設計は日本で妻木頼黄が行い、弟子にあたる南満州鉄道技師の太田毅が妻木の図面を元に実質設計を行い1909年に竣工したもので、1945年からは極東銀行(ソビエト連邦)が使用していた。

正面入口の左右には、立派な獅子像が広場中央を見据えて座っている。

中山広場に面した近代建築としては、他に、獅子像が護る「中国銀行遼寧省分行」に向かって右側の民生街を挟んだ先隣の中信実業銀行(旧中国銀行)(1909年竣工)と、更に右隣に、交通銀行(中共大連市委旧址、旧東洋拓殖大連支店)(1936年竣工)が残されている。

3連のバロックドームを持つ「中国銀行遼寧省分行」に向かって右隣の民生街を北に400メートルほど進むと、東西に延びる長江路との交差点となり、左向かい側に日本人観光客に人気の「ホテルニッコー大連」(大連日航飯店)がある。ホテル前には路面電車(有軌電車)の停留所(民生街)があり、ちょうど、目の前を電車が通過して行った。車両は、日本租借地時代に製造された3000系で、新型車両が多く導入されている中、今も何台か走行している。

長江路は、路面電車(有軌電車)の203路のルートで、大連火車站を始発とし、次が、停留所(勝利橋)で、その次がこちらの「ホテルニッコー大連」前の停留所(民生街)となる。3000系は、民生街との交差点を過ぎ、東に向かう。前方に見える時計塔の先が次の停留所(民主広場)で、その先から、大きく右に曲がり、世紀街を経由して、魯迅路を東に向かっている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く(203路:大連火車站→勝利橋→民生街→民主広場→世紀街→三八広場→二七広場→寺儿溝→春海街→華楽広場→海昌欣城→東海公園)

路面電車(有軌電車)は、1909年に満鉄の運輸部電気作業所が全長2.45キロメートルの試験線の運行を開始したのが始まりである。その後、満鉄の子会社「大連都市交通」の管轄となり、1945年までに11路線が開通した。1946年には、大連市交通公司が発足し、1970年代には大部分が撤去され、2007年7月現在、201路、202路、203路の3路が運行されているが、同年12月には、203路が201路と繋がり、今後は、201路、202路の2路線で運行される。

さて、これから「ホテルニッコー大連」(大連日航飯店)の向かい側(南側)にある「泰殿養生会館」でマッサージを受ける。新しくオープンしたタイ式のマッサージ店で、内装もタイのエスニック風で、とても雰囲気がよい。足裏コース50元、保健指圧80元、アロマオイル100元などがあり、基本60分だが、120分から最高150分までのコースがある。

午後3時、遅めの昼食「大地春餅店」にやってきた。長江路を西に4キロメートルほど行った「大連中山公園」近くで、路面電車(有軌電車)では、203路に乗り、大連火車站で201路に乗り換えて、五一広場で下車する(201路:大連火車站→東関街→市場街→北京街→大同街→五一広場)。「春餅」は伝統的な東北地方の料理で、もともとは春節のお祝いの料理と言われている。大連での人気料理の一つで、大連を代表するお店である。

春餅は、北京ダックを食べる際に包むものとほぼ同じもので、小麦粉を練った薄いクレープ状のものを「せいろ」で蒸され、白髪ネギとソース2種と共に提供される。せいろには、数枚が折り重なった状態で提供される。大地薫肉や青椒肉絲などの具材を皮に乗せ、もやしのピリ辛ナムルや、葱と辣醤、甜麺醤を入れて春巻きの様に包んで食べる。

魚の甘辛煮付けを頼んだが、こちらは、包むより、そのまま頂いたほうが美味しい。。

ホテルに戻り、休憩して「勝利広場」の地下商店街などを散策し、夜は、中山広場から解放街を南に700メートルほど下った中山区七七街にある、日本料理「銀平」にタクシーでやってきた。東西に延びる七七街の北隣には並行して南山路が通っており、このエリア一帯は「南山麓」と呼ばれ、1920年代には大連で日本人が住む一番の高級住宅街と言われた。現在も日本人街として当時の建築物が残されている。

さて日本料理「銀平」は、和歌山に本店がある朝獲れの魚をこだわりの器でもてなす本格的な魚料理店で、海外店の大連店も大変評判が良い。この日はお座敷風の個室に案内された。

店内では、カワハギの刺身、赤貝とわけぎの酢味噌和え、カサゴの刺身などを注文した。刺身は大変新鮮で日本の高級魚匠で食するのと全く変わらない。日本酒を飲みながら美味しく頂いた。

****************************************

翌朝、ホテルのブッフェで朝食を食べ、これから「金石灘観光リゾート区」の観光に向かう。金石灘は市街地から北側の甘井子区の北東側に隣接する金州区の黄海を望むリゾート地である。金州区は、東を黄海(大連湾など)、西を渤海(金州湾および普蘭店湾)に面しており、大連市の東部地区のベッドタウンとして近年開発が進められている。大連火車站からは、距離にして、約50キロメートルほど、快速軌道で、乗車時間は約50分を予定している。駅は自動改札で、事前にICカードを購入して乗車する(金石灘駅まで8元)。

大連火車站を午前9時に出発し、途中、大連経済技術開発区を過ぎ、東西に延びる大通り(金石路)を北側に見ながら高架橋の上を走行すると、まもなく、終着駅の金石灘駅に到着した(快速軌道:大連火車站→香炉礁→金家街→泉水→后塩→大連湾→金馬路→開発区→保税区→高城山→双D港→小缶湾 →黄海大道→金石灘)。

駅前からは15~20分間隔で、観光周回バスが出ており、東に3キロメートルほど行くと大連金石灘景勝地内の「金石園」に到着する。東西からの道路が南でV字に交差する内側の南端には芝生が広がり鹿が放牧されている。芝生の先には「金石園」と書かれた大岩が設置され、後方に「国家級地質公園」の横断幕が掲げられた石積みの入口門がある。

大岩に書かれた「金石園」の題字は、中国の起業家で全国人民代表大会(NPC)の副議長(1993~2003)を努めた王光英(1919~)によるもの。

入場料はなく自由に出入りできる。入口門を入った北側には、東西20メートルほどの池が広がり、縁には「金石園」と書かれた王光英の筆による大岩があり、観光客の撮影スポットとなっている。その後方には、奇岩が折り重なる様に広がっている。約24000平方メートルほどの正三角形の敷地面積がある。奇岩は、約6億年前の新原生代のエディアカラン紀頃に形成された石英が主な成分とされている。

こちらの奇岩群は、1996年に工事業者により発見されたもので、当初の施工計画自体は中止となり、発掘調査の末、一般に公開されることとなった。

近づくと、褶曲(しゅうきょく)や断層などの地質構造が岩石の上にはっきりと見ることができる。2メートル余りの高さの岩の間を行き来すると、まるで迷宮に足を踏み入れたような感覚に襲われる。

金石園の入口から、400メートルほど大通りを南に下ると「海之恋婚礼広場」がある。広場中央には、愛をテーマとした石のオブジェが設置されており、西側には、結婚式のための教会もある。この辺りは、黄金海岸と呼ばれ、金石灘観光リゾート区には、金石灘海水浴場、化石館、蝋人形館などのアトラクション、国際会議センター、ゴルフ場、狩猟クラブなどの施設が展開している。

他に、目当ての場所もなかったので、さらさらっと周囲を散策して金石灘駅に戻ってきた。最後に、電車からも見えた駅舎の北西側にある「中華武術館」に行ってみた。

6.42万平方メートルの敷地の奥に、ひな壇が築かれ、建築面積1.1万平方メートルの巨大な中華古風建築で建てられている。北京の「故宮」を見本としており、周囲に石の欄干を張り巡し、手前には2頭の狛犬(獅子)が置かれている。2001年9月に完成したもので、夏の観光シーズンには、武術ショーが行われている。

敷地の南側には、三間四柱式の豪華に装飾された「牌坊」が建っている。皇帝を象徴する龍の装飾などもあしらわれており、こちらにも故宮を参考にデザインされているのが分かる。

その後、快速軌道で、大連火車站に戻り、路面電車(有軌電車)203路に乗り換え、昨日訪れた民生街にある「泰殿養生会館」で再びマッサージをして過ごす。。

マッサージ終了後は、沙河口区の南端の星海湾沿いにある「星海広場」に向かうことにする。大連火車站からは、路面電車(有軌電車)201路に乗り、長江路を西に向け、興工街まで行く(201路:大連火車站→東関街→市場街→北京街→大同街→五一広場→振工街→興工街)。そして興工街で、更に202路に乗り換え、西安路を南に向け星海広場に向かった(202路:興工街→錦輝商城→解放広場→功成街→和平広場→会展中心→星海広場)。

星海広場は、100万平方メートルの広さを持つアジア最大級の都市広場で、南北縦長の楕円形の形をしている。星海湾を埋め立て、大連市100年を記念して1997年に建設された。広場の中心部には、星型文様がデザインされ、噴水池が設けられている。そして、シンボル塔「漢白玉華表」を中心に周囲に「石柱灯」が20メートルおきに配置されている。こちらは、西側を眺めた様子で、広場の後方には、高層マンションの建設が続いている。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開くこの星海湾エリアは、満鉄技術者・木戸忠太郎(1871~1959、木戸孝允の養子)が、星が落ちてきた伝説を踏まえ星ヶ浦と命名したことに因んでいる。満鉄により長期滞在型リゾートとして開発され、1909(明治42)年には、星ヶ浦ヤマトホテル(現:星海公園)が開業し、周辺には庭園、テニスコート、ゴルフ場などが整備された。星ヶ浦海水浴場では貸ボートやヨットでマリンスポーツを楽しむこともできた。

さて、星海広場では、夏の一大イベントとして、毎年7月の下旬から8月上旬までの約2週間(今年は7月26日~8月6日)「大連国際ビール祭り」(China International Beer Festival)が開催され多くの来場者で賑わっている。1999年に北京市で国家レベルのビール祭りとして創設された後、2002年から大連市に会場を移して毎年開催されている。

中国を代表する各ビール会社が、特設テントや様々な広告を掲げており、瓶ビール型のアドバルーン広告は、地元のビール醸造会社「大雪啤酒」(大連大雪ビール)で、巨大な門をあしらい、左右にジョッキの電飾看板を飾るのは、北京市のビール醸造会社「燕京啤酒」(燕京ビール)である。なお、会場東側の背後に見える高層ビルは「リゾートマンション星海国宝」で、遠景に大連市街の南方に広がる「白雲山風景区」の丘陵地帯が望める。

クリックで別ウインドウ開く

クリックで別ウインドウ開く今年の国際ビール祭りへの参加ビール会社は、大雪啤酒、燕京啤酒を始め、英博啤酒、雪花啤酒(雪花ビール)、百威啤酒、哈尔滨啤酒(ハルビンビール)、朝日啤酒、珠江啤酒(珠江ビール)、徳威(徳国)啤酒、青岛啤酒(青島ビール)、金青岛啤酒などである。特設テント内にはステージを設け歌やダンスのパフォーマンスが繰り広げられている。参加者は、設置されたテーブル席で、ビールを飲みながら、ステージと一体となり、夜遅くまで大いに盛り上がるのがビール祭りのスタイルらしい。

料理は、小籠包などの蒸し物、揚げ物、炒めもの、焼き物が中心で、中にはサソリや昆虫系の揚げ物なども売られていた。賑やかな雰囲気をしばらく堪能した後、引き上げて「川王府酒店」(中華四川)で夕食を食べホテルに帰った。翌朝は、午前8時40分、大連周水子国際空港(大連空港)発(CZ629)で大連を後にし、午後12時25分に成田国際空港に無事到着した。

(2007.7.27~29)

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます