5月28日(水) 晴 (「金沢ユース」~富山県・砺波市 「上和田緑地キャンプ場」)

5時05分、出発。

卯辰山の坂を下って、浅野川にかかる天神橋を渡る。

梅の橋で浅野川を渡り返して東山の茶屋街方面へ。

木造の梅の橋。

梅の橋の上から見た浅野大橋。

浅野川河岸のひがし茶屋街は国の重要伝統的建造物群保存地区。

夜はさぞかし風情のあるところだろうと想像しつつ、早朝の古い町並みを後にする。

昨日義母に送ったきんつばの中田屋前を通過。

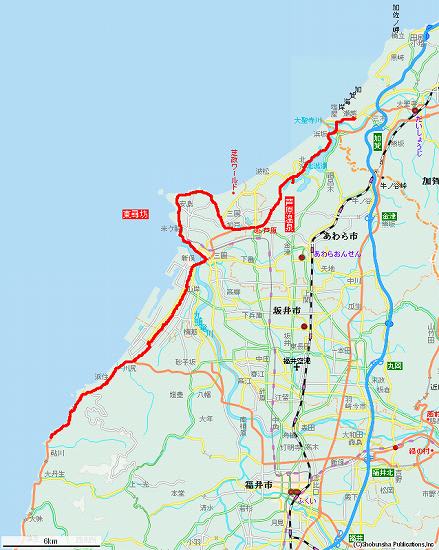

道路は『ツーリングマップル』の地図では国道159号線となっているが、実際の道路表示は359号線になっている。やや不安を抱きつつも、とりあえず行ってみることにする。

5時50分、山の上交差点で確認し、どうやら地図の方が間違っているようだと気づく。最近、新表示に変わったのだろうか。

6時45分、森本からはJR北陸本線と並行して行く。

7時05分、分かりづらい梅田の交差点を通過した時点で、やはり新道路表示になったと確信。道はそのまま国道8号線の金沢バイパスに合流する。

7時40分、コンビニにて買い物と食事。牛乳、おにぎり2個、揚げ餅、北国新聞。新聞は情報収集とテントの結露対策なり。

8時20分、津幡(つばた)の検問所前を通ってしばらく行くと、通学生徒が多くなり、

8時40分、国立石川工業高専前を通過。女子生徒がかなり多く目立つ。

9時15分、「道の駅倶利伽羅(くりから)源平の郷」に着き、30分ほど休憩。

この道の駅は、国土交通省と地元の津幡町とが提携して開設、宿泊施設も併設されている。

情報休憩棟には、源平倶利伽羅の合戦にちなんで鎧兜や屏風絵などが展示されている。

源平倶利伽羅の合戦は、1183年、加賀国・越中国の国境である倶利伽羅峠において源義仲軍と平教盛・平維盛率いる平家軍との間で戦われた合戦。義仲軍は平家10万の大軍を打ち破った。

この合戦屏風の複製も展示してある。

「火牛の計」の場面。『源平盛衰記』等に、義仲軍が牛の角に火のついた松明をくくりつけて敵陣に放ち、平家軍を倶利伽羅谷に追い落とした、という記述がある。

倶利伽羅峠では、その後も、上杉謙信軍と一向一揆との戦いや、前田利家と佐々成政との攻防があった。

「歴史国道事業」というものがあることを知る。地域づくりに歴史的意義のある主要な街道を、歴史遺産・文化遺産として生かそうという事業。

10時05分、倶利伽羅バイパスへ。木曾義仲と平維盛とが戦った古戦場跡はこのやや南側にある。

10時50分、957メートルの倶利伽羅トンネルを抜けて、富山県小矢部市へ入る。これで12県目なり。

つづく源平トンネルは避けて、安楽寺西交差点から16号線の北陸道へ入る。

南谷から国道471号線に移り、坂を下って行く。

11時50分、石動(いするぎ)駅にて小休止。売店でガム買う。

12時10分、駅の少し先にあるドラッグスーパーで買い物。食パン、菓子パン、カロリーメイト、飴、テーピング、耳栓、ボールペン。買い物のうちで、テーピングは足裏の緩衝用、耳栓は道の駅における安眠用、ボールペンは記録用に使ってきたものがついにインク切れになったため(こんなことにも旅路の長さを感じる。歩き始めて、今日でもう48日である)。

小矢部川にかかる石動橋を渡り、右折。進路がちょっと定かではなかったが、砺波市方面と狙いをつけ、地図上の地方道72号線を行く。

13時、水牧(みずまき)交差点で、三協立山アルミの建物を確認して一安心。しかし空模様は怪しくなり、いつ雨が降り出すかと案じつつ水田の中を行く。

13時15分、能美自動車道の下をくぐって、

13時20分、砺波市に入る。

14時25分、JR城端(じょうはな)線油田(あぶらでん)駅手前のスーパーで、今夜・明朝の食事を多少なりとも豊かにしようと買い物。ミニトマト、唐揚げ、煮豆、マヨネーズ、ココア、レジ袋(5円)。

14時35分、油田駅の踏切を通過。

砺波東部小学校横で、学童の下校時交通安全の男性に「上和田緑地キャンプ場」への道を聞くと、とても親切に教えてくれる。説明ではだいぶアップダウンがあるようだ。

15時、北陸自動車道をくぐり、

15時25分、庄川にかかる砺波大橋をわたり、小さな坂を二つ越えて行く。

キャンプ場近くの用水の写真を撮る。水面は静まり返り、そこに濃淡さまざまな緑色の枝葉が覆いかぶさっている。

そろそろ梅雨入りだろうか。そんなことを予感させるような雰囲気である。

キャンプ場方面に向け左折したところの水田。ここの苗は随分長くなっている。

14時15分、なんとか雨にはつかまらずに「上和田緑地キャンプ場」に到着。

宿泊届を出しに行くと、管理のおばあさんが、「必ず無事に家に帰って親を安心させなければいけないよ」と何度も何度も言う。心して承る。

テントサイトは刈ったばかりの草の上で、ここも一人きりのキャンプである。幕営は無料。

経費 3,617円 累計 179,262円

歩数 59,234歩 累計 2,253,269歩

距離 44km 累計 1,472km

(本日の到達地点――富山県に入る)

(途中から当ブログにこられた方は、右バー「最新コメント」欄の「★はじまり★/ブログを始めました」をクリックして旅のはじめのページに飛び、最上段の「次の記事へ」から順に、日本縦断徒歩の旅をお楽しみください。--管理人より)

5時05分、出発。

卯辰山の坂を下って、浅野川にかかる天神橋を渡る。

梅の橋で浅野川を渡り返して東山の茶屋街方面へ。

木造の梅の橋。

梅の橋の上から見た浅野大橋。

浅野川河岸のひがし茶屋街は国の重要伝統的建造物群保存地区。

夜はさぞかし風情のあるところだろうと想像しつつ、早朝の古い町並みを後にする。

昨日義母に送ったきんつばの中田屋前を通過。

道路は『ツーリングマップル』の地図では国道159号線となっているが、実際の道路表示は359号線になっている。やや不安を抱きつつも、とりあえず行ってみることにする。

5時50分、山の上交差点で確認し、どうやら地図の方が間違っているようだと気づく。最近、新表示に変わったのだろうか。

6時45分、森本からはJR北陸本線と並行して行く。

7時05分、分かりづらい梅田の交差点を通過した時点で、やはり新道路表示になったと確信。道はそのまま国道8号線の金沢バイパスに合流する。

7時40分、コンビニにて買い物と食事。牛乳、おにぎり2個、揚げ餅、北国新聞。新聞は情報収集とテントの結露対策なり。

8時20分、津幡(つばた)の検問所前を通ってしばらく行くと、通学生徒が多くなり、

8時40分、国立石川工業高専前を通過。女子生徒がかなり多く目立つ。

9時15分、「道の駅倶利伽羅(くりから)源平の郷」に着き、30分ほど休憩。

この道の駅は、国土交通省と地元の津幡町とが提携して開設、宿泊施設も併設されている。

情報休憩棟には、源平倶利伽羅の合戦にちなんで鎧兜や屏風絵などが展示されている。

源平倶利伽羅の合戦は、1183年、加賀国・越中国の国境である倶利伽羅峠において源義仲軍と平教盛・平維盛率いる平家軍との間で戦われた合戦。義仲軍は平家10万の大軍を打ち破った。

この合戦屏風の複製も展示してある。

「火牛の計」の場面。『源平盛衰記』等に、義仲軍が牛の角に火のついた松明をくくりつけて敵陣に放ち、平家軍を倶利伽羅谷に追い落とした、という記述がある。

倶利伽羅峠では、その後も、上杉謙信軍と一向一揆との戦いや、前田利家と佐々成政との攻防があった。

「歴史国道事業」というものがあることを知る。地域づくりに歴史的意義のある主要な街道を、歴史遺産・文化遺産として生かそうという事業。

10時05分、倶利伽羅バイパスへ。木曾義仲と平維盛とが戦った古戦場跡はこのやや南側にある。

10時50分、957メートルの倶利伽羅トンネルを抜けて、富山県小矢部市へ入る。これで12県目なり。

つづく源平トンネルは避けて、安楽寺西交差点から16号線の北陸道へ入る。

南谷から国道471号線に移り、坂を下って行く。

11時50分、石動(いするぎ)駅にて小休止。売店でガム買う。

12時10分、駅の少し先にあるドラッグスーパーで買い物。食パン、菓子パン、カロリーメイト、飴、テーピング、耳栓、ボールペン。買い物のうちで、テーピングは足裏の緩衝用、耳栓は道の駅における安眠用、ボールペンは記録用に使ってきたものがついにインク切れになったため(こんなことにも旅路の長さを感じる。歩き始めて、今日でもう48日である)。

小矢部川にかかる石動橋を渡り、右折。進路がちょっと定かではなかったが、砺波市方面と狙いをつけ、地図上の地方道72号線を行く。

13時、水牧(みずまき)交差点で、三協立山アルミの建物を確認して一安心。しかし空模様は怪しくなり、いつ雨が降り出すかと案じつつ水田の中を行く。

13時15分、能美自動車道の下をくぐって、

13時20分、砺波市に入る。

14時25分、JR城端(じょうはな)線油田(あぶらでん)駅手前のスーパーで、今夜・明朝の食事を多少なりとも豊かにしようと買い物。ミニトマト、唐揚げ、煮豆、マヨネーズ、ココア、レジ袋(5円)。

14時35分、油田駅の踏切を通過。

砺波東部小学校横で、学童の下校時交通安全の男性に「上和田緑地キャンプ場」への道を聞くと、とても親切に教えてくれる。説明ではだいぶアップダウンがあるようだ。

15時、北陸自動車道をくぐり、

15時25分、庄川にかかる砺波大橋をわたり、小さな坂を二つ越えて行く。

キャンプ場近くの用水の写真を撮る。水面は静まり返り、そこに濃淡さまざまな緑色の枝葉が覆いかぶさっている。

そろそろ梅雨入りだろうか。そんなことを予感させるような雰囲気である。

キャンプ場方面に向け左折したところの水田。ここの苗は随分長くなっている。

14時15分、なんとか雨にはつかまらずに「上和田緑地キャンプ場」に到着。

宿泊届を出しに行くと、管理のおばあさんが、「必ず無事に家に帰って親を安心させなければいけないよ」と何度も何度も言う。心して承る。

テントサイトは刈ったばかりの草の上で、ここも一人きりのキャンプである。幕営は無料。

経費 3,617円 累計 179,262円

歩数 59,234歩 累計 2,253,269歩

距離 44km 累計 1,472km

(本日の到達地点――富山県に入る)

(途中から当ブログにこられた方は、右バー「最新コメント」欄の「★はじまり★/ブログを始めました」をクリックして旅のはじめのページに飛び、最上段の「次の記事へ」から順に、日本縦断徒歩の旅をお楽しみください。--管理人より)