10月21日(木) 雨 (「民宿いくみ」~佐喜浜町・「民宿徳増」)

○本日の参拝

ありません。

昨日に続き、歩く日。

7時30分、「民宿いくみ」出発。宿の主人に、必要な食料は必ず野根のスーパーで仕入れていくこと、その先では手に入らない、と念を押された。

予報では午後からとされていた雨が、歩き出した途端にパラパラと落ちてくる。しばらくは降ったり止んだり。

生見海岸の生見サーフィンビーチ。頭上は雲に覆われていても、まだ海上遠くにはオレンジ色の光が見える。

室戸岬まで35km。

歩き始めて10分のところに休憩所あり。横目に見て通過。

7時45分、国道55号、相間トンネル。

8時、歩きへんろ道にしたがって、国道からそれて番外霊場東洋大師明徳寺へ。

この後、国道へ戻ろうとしたが道を発見できず、そのまま直進したところ、野根の町はずれで国道に合流することになってしまった。結局、宿の主人の忠告は生きず、野根ではスーパーも郵便局も縁がなかったようだ。

合流する直前に、雨が強く降りだし、工場の軒下を借りて雨具着用。以後はずっと雨具のままだった。

8時30分、野根川河口。波やや高し。

橋を渡ると、伏越ノ鼻。伏越鼻バス停に「海に与す」萬葉集の碑。

「伏越ゆ 行かましものを 守らひに 打ちぬらさえぬ 浪よまずして」

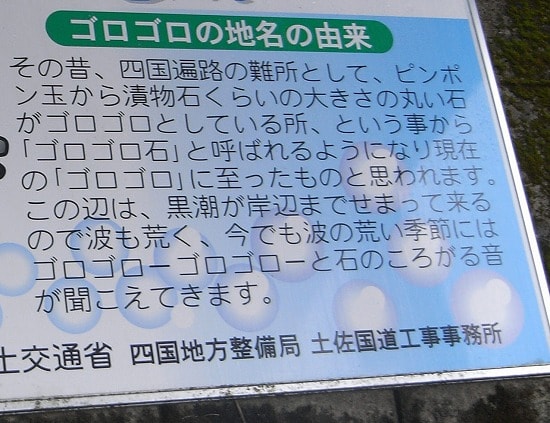

8時50分、このあたりの海を「ゴロゴロ海岸」という。休憩所にて15分休み。

住所も「高知県安芸郡東洋町ゴロゴロ」である。

9時10分、海は荒れてきて、波強し。

なるほどゴロゴロ海岸。

ひたすら歩く。

(雨のため、デジカメをザックに入れて歩くことが多くなり、写真の数が少なくなりました。)

9時50分、波強し。

10時、雨の中を四輪車で進む「職業遍路」(?)さん。

10時30分、室戸市へ入る。

10時40分、淀ヶ磯休憩所にて20分休み。

雨に濡れたハイビスカス。

この辺りでは、石も大きくてゴロゴロとはならず、ガッツン、バッコンという感じ。

11時20分、入木橋通過。この頃一時雨がやむ。

11時30分、仏海庵。

11時50分、室戸岬東側では数少ない耕作地。

12時5分、佐喜浜の集落に入り、佐喜浜八幡宮。

12時10分、スーパーがあり、野根で買えなかった果物や食料を仕入れる。さらに郵便局があり3万円おろす。

佐喜浜川にかかる橋を渡り、

佐喜浜港と源内槍掛けの松跡の碑。

アカテガニ。

13時、荒れる海を見つつ再び降り出した雨の中を歩き、

尾崎橋を渡って、

13時20分、「民宿徳増」に着く。

だいぶ早い時間だが、さっそく風呂を沸かしてくれ、生き返る。洗濯をし、あとはゆっくりする。

「民宿徳増」は、清潔で大変感じの良い宿で、おばあちゃんも奥さんも親切な人。

夕食のおかずもリッチで、刺身、天ぷら、煮魚、煮つけ、お新香、さらに漬けカツオ。

食後に、向かいの部屋の広島から来た元気な歩き遍路の男性に、破れたマメにヨーチンを塗ってもらう。マメにはヨーチン、が彼の信条。うーっしみた!

歩数 28,175歩 (累計 305,411歩)

距離 21km (累計 219.5km)

費用 7,265円 (「民宿いくみ」宿代6,200 食料1,065) (累計 36,570円)

○本日の参拝

ありません。

昨日に続き、歩く日。

7時30分、「民宿いくみ」出発。宿の主人に、必要な食料は必ず野根のスーパーで仕入れていくこと、その先では手に入らない、と念を押された。

予報では午後からとされていた雨が、歩き出した途端にパラパラと落ちてくる。しばらくは降ったり止んだり。

生見海岸の生見サーフィンビーチ。頭上は雲に覆われていても、まだ海上遠くにはオレンジ色の光が見える。

室戸岬まで35km。

歩き始めて10分のところに休憩所あり。横目に見て通過。

7時45分、国道55号、相間トンネル。

8時、歩きへんろ道にしたがって、国道からそれて番外霊場東洋大師明徳寺へ。

この後、国道へ戻ろうとしたが道を発見できず、そのまま直進したところ、野根の町はずれで国道に合流することになってしまった。結局、宿の主人の忠告は生きず、野根ではスーパーも郵便局も縁がなかったようだ。

合流する直前に、雨が強く降りだし、工場の軒下を借りて雨具着用。以後はずっと雨具のままだった。

8時30分、野根川河口。波やや高し。

橋を渡ると、伏越ノ鼻。伏越鼻バス停に「海に与す」萬葉集の碑。

「伏越ゆ 行かましものを 守らひに 打ちぬらさえぬ 浪よまずして」

8時50分、このあたりの海を「ゴロゴロ海岸」という。休憩所にて15分休み。

住所も「高知県安芸郡東洋町ゴロゴロ」である。

9時10分、海は荒れてきて、波強し。

なるほどゴロゴロ海岸。

ひたすら歩く。

(雨のため、デジカメをザックに入れて歩くことが多くなり、写真の数が少なくなりました。)

9時50分、波強し。

10時、雨の中を四輪車で進む「職業遍路」(?)さん。

10時30分、室戸市へ入る。

10時40分、淀ヶ磯休憩所にて20分休み。

雨に濡れたハイビスカス。

この辺りでは、石も大きくてゴロゴロとはならず、ガッツン、バッコンという感じ。

11時20分、入木橋通過。この頃一時雨がやむ。

11時30分、仏海庵。

11時50分、室戸岬東側では数少ない耕作地。

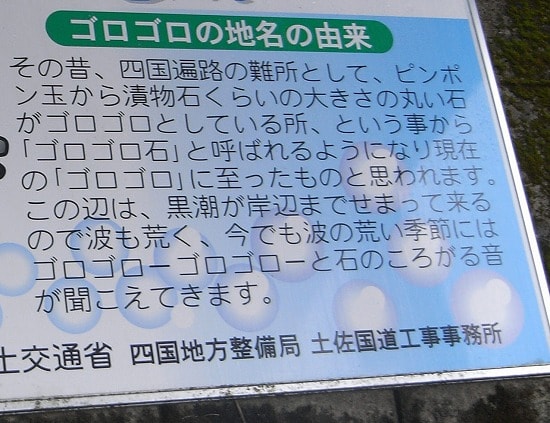

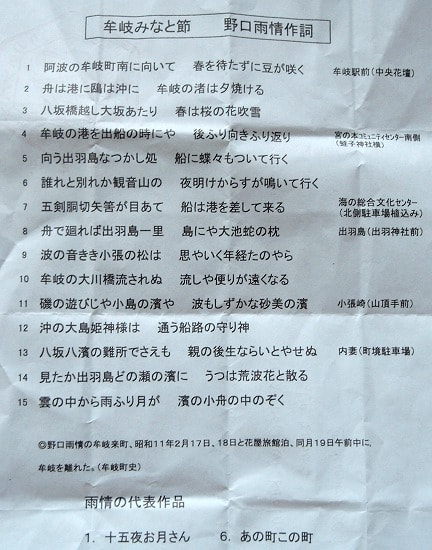

12時5分、佐喜浜の集落に入り、佐喜浜八幡宮。

12時10分、スーパーがあり、野根で買えなかった果物や食料を仕入れる。さらに郵便局があり3万円おろす。

佐喜浜川にかかる橋を渡り、

佐喜浜港と源内槍掛けの松跡の碑。

アカテガニ。

13時、荒れる海を見つつ再び降り出した雨の中を歩き、

尾崎橋を渡って、

13時20分、「民宿徳増」に着く。

だいぶ早い時間だが、さっそく風呂を沸かしてくれ、生き返る。洗濯をし、あとはゆっくりする。

「民宿徳増」は、清潔で大変感じの良い宿で、おばあちゃんも奥さんも親切な人。

夕食のおかずもリッチで、刺身、天ぷら、煮魚、煮つけ、お新香、さらに漬けカツオ。

食後に、向かいの部屋の広島から来た元気な歩き遍路の男性に、破れたマメにヨーチンを塗ってもらう。マメにはヨーチン、が彼の信条。うーっしみた!

歩数 28,175歩 (累計 305,411歩)

距離 21km (累計 219.5km)

費用 7,265円 (「民宿いくみ」宿代6,200 食料1,065) (累計 36,570円)

、

、