中国は、数々の少数民族による王朝を経ながらも、数千年にわたって漢字を守り、儒教、道教に加え、インドから仏教も取り入れ、独自の文化を築いてきた。現在の習近平総書記が、ことあるごとに2000年以上前の古典を引用し、「中華民族の伝統文化」を強調するのを見るにつけ、この国が背負った歴史の重みを感じる。数年、数十年の単位でしか歴史を語ることのできない日本の政治家とは、根本的な違いがある。

ただ伝統は、変わらずに保存されてきたものではない。絶えずひっくり返され、変化してきた。時間の重圧の中に伝統があるのだと考えるべきだ。それがあいさつの劇的急変、拱手から握手への衣替えにも表れている。変わった後の現象に目を奪われ、失われたものを追想するのではなく、変わったことそのものを伝統として飲み込んでいく奥深さがある。それが抜け出ることのできない重圧なのだ。

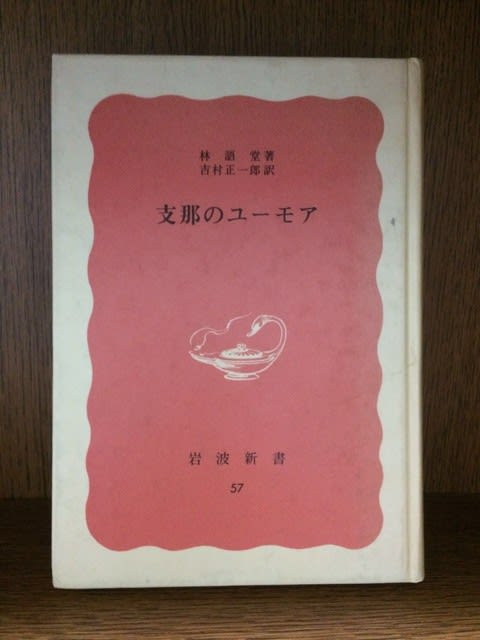

微小な個人の意思ではどうにもならない重圧に押しつぶされそうになりながら、人びとは粘膜のベールで自己を守るすべを身につけた。林語堂が見ていたのは、こんな同胞たちのしたたかで、愛すべき姿だったのではないかと思う。

あいさつという儀式化した慣習の底に、文化の沈殿を透視しようとした一人に、『大衆の反逆』で知られるスペインの哲学者、オルテガ・イ・ガセット(1883-1955)がいる。著書『個人と社会 -<人と人びと>について』の中で、慣習が凝縮されたものとしてのあいさつを通じ、個人と社会のかかわりを論じた。

握手はヨーロッパにおいて、「友好や和平の意志を表わす記号であり、手を拡げてみせることにより武器を持っていないことを示すという通説」(モンタギュー・マトソン『愛としぐさの行動学』)があり、産業革命後、平等主義の市民社会が出現することによって広まったと理解されている。それぞれの意思で、上下の隔てなく交わされる握手は確かに、独立した個々人が対等に向き合う社会を想起させる。

だが、オルテガは個人を大衆の、社会の、慣習の中に埋没する存在と見るので、慣習は「偶発的暴力、強制もしくは制裁という脅威を心のうちにまざまざと見せつけながら私の前に現れる」イメージをもって描かれる。人間は、ちょうど小鳥が空気の抵抗に頼って飛ぶように、自らの限界を泣き悲しむのではなく、恵みの雨として慣習を利用するべく運命づけられている。

「人間は支配されることによって飼いならされ、それまでのはげしい気性の人間から温和な人間になる」。これが彼の大衆論だ。

同著では、文化としての握手の起源を、スペンサーの論を引き受けながら、次のように語っている。

ーー挨拶とは下位の者が上位の者にする恭順の身ぶりである。原始人は敵を打ち負かしたときは敵を殺した。敗北者の身体は勝利者のまえに倒され、残忍に仕打ちを待つ悲しい犠牲となった。

ーーだが原始人も洗練され、敵を殺す代わりに、彼を自分たちの奴隷にするようになる。奴隷は負けて命を助けられたものとしての自己の劣勢の立場を認めて、死者のふりをする、つまり勝利者の前で地面に平伏する。

ーーこれによるなら、原始的な挨拶は屍体(したい)のまねということになるであろう。それに続く進歩は、挨拶するために奴隷が徐々に身を起こしてゆくことである。

ーーすなわち、まず四つんばいになり、次にひざまずき、たなごころを合わせた両手を主人の手に置いた。これは主人に身をまかせたという委託のしるしである。

平等どころか、服従である。だからこそオルテガは、ヒトラーを想定し、ある日突然、「威嚇的に握りこぶしを振り上げたり、あるいは腕を突き出したり、手の平を振り回したりするようになったこと」を、友好や和平の表明ではなく、「闘争への挑発」だと言い切る。慣習は大多数の合意によるものではなく、少数の思惑によって意図的に創造される危険をはらむ。全体主義を生む世論と同じ構図だ。

慣習や伝統という既成概念にはごまかしがつきまとう。中国もまた人びとが片手で毛沢東語録を高くかざし、行進を続けた苦い経験を経ている。人々はあいさつの動作の中に、からだの一部に背負い込んだ歴史の重圧を記憶するのである。

(続)

ただ伝統は、変わらずに保存されてきたものではない。絶えずひっくり返され、変化してきた。時間の重圧の中に伝統があるのだと考えるべきだ。それがあいさつの劇的急変、拱手から握手への衣替えにも表れている。変わった後の現象に目を奪われ、失われたものを追想するのではなく、変わったことそのものを伝統として飲み込んでいく奥深さがある。それが抜け出ることのできない重圧なのだ。

微小な個人の意思ではどうにもならない重圧に押しつぶされそうになりながら、人びとは粘膜のベールで自己を守るすべを身につけた。林語堂が見ていたのは、こんな同胞たちのしたたかで、愛すべき姿だったのではないかと思う。

あいさつという儀式化した慣習の底に、文化の沈殿を透視しようとした一人に、『大衆の反逆』で知られるスペインの哲学者、オルテガ・イ・ガセット(1883-1955)がいる。著書『個人と社会 -<人と人びと>について』の中で、慣習が凝縮されたものとしてのあいさつを通じ、個人と社会のかかわりを論じた。

握手はヨーロッパにおいて、「友好や和平の意志を表わす記号であり、手を拡げてみせることにより武器を持っていないことを示すという通説」(モンタギュー・マトソン『愛としぐさの行動学』)があり、産業革命後、平等主義の市民社会が出現することによって広まったと理解されている。それぞれの意思で、上下の隔てなく交わされる握手は確かに、独立した個々人が対等に向き合う社会を想起させる。

だが、オルテガは個人を大衆の、社会の、慣習の中に埋没する存在と見るので、慣習は「偶発的暴力、強制もしくは制裁という脅威を心のうちにまざまざと見せつけながら私の前に現れる」イメージをもって描かれる。人間は、ちょうど小鳥が空気の抵抗に頼って飛ぶように、自らの限界を泣き悲しむのではなく、恵みの雨として慣習を利用するべく運命づけられている。

「人間は支配されることによって飼いならされ、それまでのはげしい気性の人間から温和な人間になる」。これが彼の大衆論だ。

同著では、文化としての握手の起源を、スペンサーの論を引き受けながら、次のように語っている。

ーー挨拶とは下位の者が上位の者にする恭順の身ぶりである。原始人は敵を打ち負かしたときは敵を殺した。敗北者の身体は勝利者のまえに倒され、残忍に仕打ちを待つ悲しい犠牲となった。

ーーだが原始人も洗練され、敵を殺す代わりに、彼を自分たちの奴隷にするようになる。奴隷は負けて命を助けられたものとしての自己の劣勢の立場を認めて、死者のふりをする、つまり勝利者の前で地面に平伏する。

ーーこれによるなら、原始的な挨拶は屍体(したい)のまねということになるであろう。それに続く進歩は、挨拶するために奴隷が徐々に身を起こしてゆくことである。

ーーすなわち、まず四つんばいになり、次にひざまずき、たなごころを合わせた両手を主人の手に置いた。これは主人に身をまかせたという委託のしるしである。

平等どころか、服従である。だからこそオルテガは、ヒトラーを想定し、ある日突然、「威嚇的に握りこぶしを振り上げたり、あるいは腕を突き出したり、手の平を振り回したりするようになったこと」を、友好や和平の表明ではなく、「闘争への挑発」だと言い切る。慣習は大多数の合意によるものではなく、少数の思惑によって意図的に創造される危険をはらむ。全体主義を生む世論と同じ構図だ。

慣習や伝統という既成概念にはごまかしがつきまとう。中国もまた人びとが片手で毛沢東語録を高くかざし、行進を続けた苦い経験を経ている。人々はあいさつの動作の中に、からだの一部に背負い込んだ歴史の重圧を記憶するのである。

(続)