今日は城ケ峰に登る会の定例会の日だ。しかし、5時ごろ強烈な雨が降り、前回同様主催者としては憂鬱な朝を迎えた。その後雨は止んだものの、前回同様参加者は少ないと予想した。それでも参加者は13名(一人出発に遅れ、反射板のあるところで追いついた)、これくらいが適当な人数だと思う。中に飛び入りの40代の中年のおじさん(見た目20代、30代でも通用する)、この会のもう一人の代表のEさんに会いに来たとのことであった。このおじさん、門入出身のIさんと面識があり、門入に強い関心を持っていると言った。後で確かめたら、ホハレ峠から1時間ほど下った堰堤のある付近まで行ってきたらしい。この若いおじさん、素足、草履ばきのままで我々と一緒に城ケ峰を目指すことになった。

気温は低いが、湿度100%、みんな汗びっしょり。町外の人も多いので、この山とお寺の話を少しした。お寺は「播隆院一心寺」で、代々尼さんが住職を務めていた。最後の住職が高齢となり、足も不自由となったことから、還俗した。それ以来この寺は無住となった。さらに今我々が城台山と呼んでいるこの山は播隆山と呼んでいた。もちろんこの播隆は槍ヶ岳を開山した播隆上人に由来し、一時期上人が一心寺にいたという。城台山でおじさんの同級生夫妻が足の調子が悪いということで離脱。

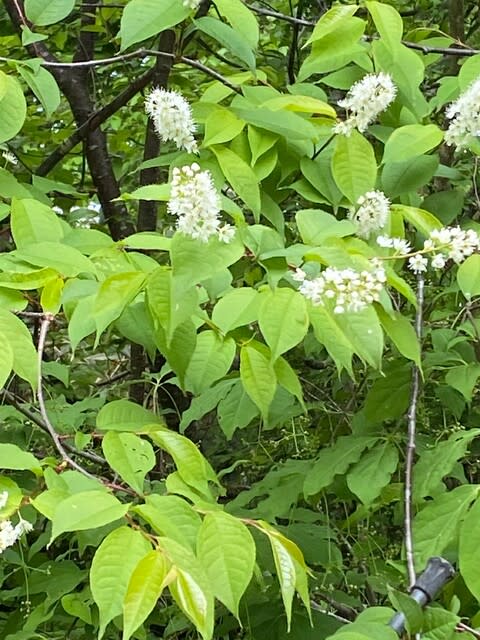

城台山

反射板のあるところで誰かが山ヒルを見つけた。こんな日は普段いないところでもいるということだ。昼下がりのジョニーの出番となった。いつものことだが、休憩時には話題が尽きることがなくて、ついつい休憩時間が長くなる。

11人が城ケ峰に無事登った。

城ケ峰

帰りは城台山直下にある「井戸」に立ち寄った。、薄暗がりの中、井戸(池)の周りの小枝に白い不思議な物体を発見した。誰かがモリアオガエルの卵だと言った。まさかこのようなところで見るとは、幸運だった。この登る会に毎回協力していただいているMさんが、言われるには、かつて井戸の周辺は木が生い茂り、容易に人を近づけさせなかった。仲間と一緒に枝を払い、さらに井戸の泥をさらった。今井戸への道は木が根こそぎ倒れているところもあり、結構な難路となっている。

左側が井戸 奥に白く見えるのがモリアオガエルの卵 やがてこの卵が池に落ち、オタマジャクシからカエルとなる

男坂と女坂の分岐のあたりではギャーギャーと騒ぐ鳥の声が聞こえてくる(一か月前くらいから聞こえるようになったと思う)。その犯人はシラサギで、今子育ての真っ最中のため、こうした鳴き声が聞こえてくる。このシラサギについては、3年前神社の社務所のそばの松の木に巣をかけ、関係者が苦労したことがあった。その話は、当ブログ「シラサギ対策 19.3.12」に書いた。その後、神社の裏手にある木々に巣をかけようして、宮司の懸命の努力(花火など)、カラスやとびとのバトルもあったけれども、ついに巣をかけられとしまった。それも複数のペアに。いつか悩みの種になることは間違いないと思うが、有効な対策がなかなかない。山だから木は売るほどあるのだから。

今日は登山後、三輪神社の横、松林寺のそばの管理棟(城台山環境保全モデル林管理棟)をお借りして、おしゃべりをすることにしていた。

先ほどの城台山を守る会のMさんに借りていただいた 岐阜県の補助によって建てられた

城台山では数年前、密集した木々の伐採、竹林の整備など里山の整備が行われた この建物の整備もその一連の事業

里山については、当ブログ「里山の話 21.11.16」で詳しく書いたので、ここでは触れない

中は山小屋風 じつは窓から小堀遠州の弟子筋が造園したという素敵な池が見える

当初地元側の要望では畳敷きの茶室を要望したとMさんから聞いた

おしゃべりは自己紹介なども交えながら楽しく続いた。登山を始めたばかりWさん、今年中に町内の10山に登りたいと言う。Yさん、退職後日帰りで一人で登ってきたが、奥さんから一人はやめてほしいと言われたとか。女性のOさん、去年テントを買い、上高地でテント生活を楽しんできたとか。ただし、荷物は担げないので、近いところに限るとか。1時間ばかりだったが、あっという間の極上の時だった。

この後、7、8、9月はお休み。後半は10月からで、天気が良ければ大野町総合公園~牛洞峠~小野坂峠~城ケ峰~三輪神社を最初に行う予定である。

気温は低いが、湿度100%、みんな汗びっしょり。町外の人も多いので、この山とお寺の話を少しした。お寺は「播隆院一心寺」で、代々尼さんが住職を務めていた。最後の住職が高齢となり、足も不自由となったことから、還俗した。それ以来この寺は無住となった。さらに今我々が城台山と呼んでいるこの山は播隆山と呼んでいた。もちろんこの播隆は槍ヶ岳を開山した播隆上人に由来し、一時期上人が一心寺にいたという。城台山でおじさんの同級生夫妻が足の調子が悪いということで離脱。

城台山

反射板のあるところで誰かが山ヒルを見つけた。こんな日は普段いないところでもいるということだ。昼下がりのジョニーの出番となった。いつものことだが、休憩時には話題が尽きることがなくて、ついつい休憩時間が長くなる。

11人が城ケ峰に無事登った。

城ケ峰

帰りは城台山直下にある「井戸」に立ち寄った。、薄暗がりの中、井戸(池)の周りの小枝に白い不思議な物体を発見した。誰かがモリアオガエルの卵だと言った。まさかこのようなところで見るとは、幸運だった。この登る会に毎回協力していただいているMさんが、言われるには、かつて井戸の周辺は木が生い茂り、容易に人を近づけさせなかった。仲間と一緒に枝を払い、さらに井戸の泥をさらった。今井戸への道は木が根こそぎ倒れているところもあり、結構な難路となっている。

左側が井戸 奥に白く見えるのがモリアオガエルの卵 やがてこの卵が池に落ち、オタマジャクシからカエルとなる

男坂と女坂の分岐のあたりではギャーギャーと騒ぐ鳥の声が聞こえてくる(一か月前くらいから聞こえるようになったと思う)。その犯人はシラサギで、今子育ての真っ最中のため、こうした鳴き声が聞こえてくる。このシラサギについては、3年前神社の社務所のそばの松の木に巣をかけ、関係者が苦労したことがあった。その話は、当ブログ「シラサギ対策 19.3.12」に書いた。その後、神社の裏手にある木々に巣をかけようして、宮司の懸命の努力(花火など)、カラスやとびとのバトルもあったけれども、ついに巣をかけられとしまった。それも複数のペアに。いつか悩みの種になることは間違いないと思うが、有効な対策がなかなかない。山だから木は売るほどあるのだから。

今日は登山後、三輪神社の横、松林寺のそばの管理棟(城台山環境保全モデル林管理棟)をお借りして、おしゃべりをすることにしていた。

先ほどの城台山を守る会のMさんに借りていただいた 岐阜県の補助によって建てられた

城台山では数年前、密集した木々の伐採、竹林の整備など里山の整備が行われた この建物の整備もその一連の事業

里山については、当ブログ「里山の話 21.11.16」で詳しく書いたので、ここでは触れない

中は山小屋風 じつは窓から小堀遠州の弟子筋が造園したという素敵な池が見える

当初地元側の要望では畳敷きの茶室を要望したとMさんから聞いた

おしゃべりは自己紹介なども交えながら楽しく続いた。登山を始めたばかりWさん、今年中に町内の10山に登りたいと言う。Yさん、退職後日帰りで一人で登ってきたが、奥さんから一人はやめてほしいと言われたとか。女性のOさん、去年テントを買い、上高地でテント生活を楽しんできたとか。ただし、荷物は担げないので、近いところに限るとか。1時間ばかりだったが、あっという間の極上の時だった。

この後、7、8、9月はお休み。後半は10月からで、天気が良ければ大野町総合公園~牛洞峠~小野坂峠~城ケ峰~三輪神社を最初に行う予定である。