宮山石倉遺跡(みややまいしくらいせき)。

場所:茨城県筑西市宮山496。「宮山ふるさとふれあい公園」内にあり、宮山観音古墳(前項)の括れ部分を切断して通る参道を北西約160m進むと「鹿島神社」があり、その背後(北側)にある。

「宮山石倉遺跡」は、南北70m×東西30mの範囲内に巨大な岩が積み上げられたような状態となっているもので、標高48mは旧・明野町で最も高いところという。ただし、「いばらきデジタルまっぷ」に「遺跡」として掲載されているものの、遺物の散布はなく、性格・時代とも不明とされている。したがって、これを「磐座」(岩を祭祀対象または祭祀の場所とするもの)というのにはやや躊躇するところがあるのだが、「鹿島神社」の背後(北側)にある、ということは、社殿を通してこの岩山を拝礼していたと考えられるのではないか、と思う。また、頂上にある平らな石は「弘法の硯石」と称して、弘法大師(空海)が墨を擦ったという謂れがあり、いかなる渇水期でも水が涸れず、この水で墨を擦って習字をすれば字がうまくなるという伝説がある。何より、この遺跡の威容をみれば、「磐座」認定しても良いという気持ちになる。因みに、「石倉」というのは当地の地名(小字)である。

なお、「鹿島神社」の創立は、社伝では不明としているが、伝承によれば、第33代・推古天皇20年、中臣御食子(中臣(藤原)鎌足の父)が東国下向の折、常陸国一宮「鹿島神宮」に参拝し、夢告により当地に勧請したという。そして、弘法大師(空海)が当地で7日7晩の護摩行を行ったところ、1人の翁が現れたが、それが鹿島明神であった。また、現・筑西市猫島が平安時代の陰陽師・安倍晴明の生誕地であるとの伝承を踏まえ(「宮山観音堂」(前々項)参照)、阿倍仲麻呂が当地に居住していた頃、当神社を尊崇し、晴明が後年出世したのも当神社の神徳による、とされる。晴明は移動に舟を利用しており、当神社の近くに「晴明船繋ぎの柳」というものがあったともいう。等々、他にも色々と面白い話があるのだが、これらはどうやら「鹿島神社」及び「宮山観音堂」の別当だった「宝宮山 無量寺」の権威付けのために作られた話のようである。

写真1:「鹿島神社」拝殿

写真2:同上、本殿(覆屋)。祭神:武甕槌命

写真3:境内社「駒形神社」

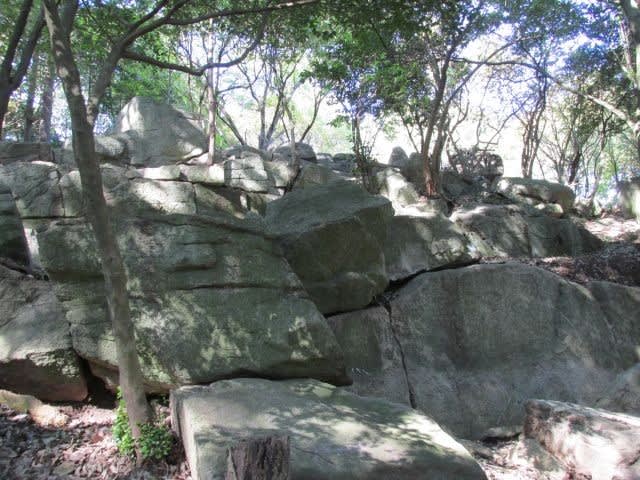

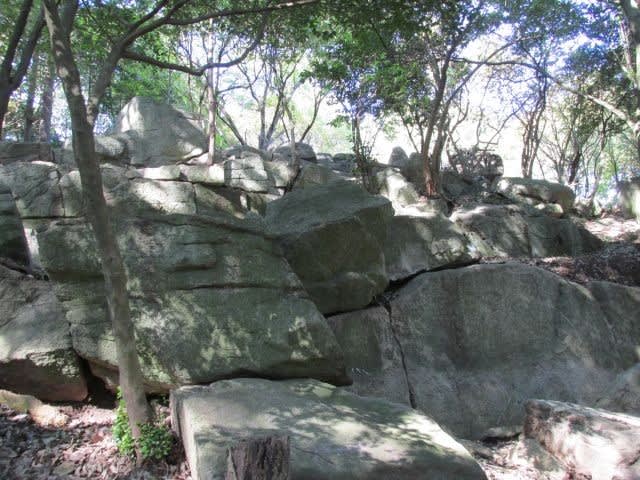

写真4:「宮山石倉遺跡」。「鹿島神社」の背後(北側)にある。

写真5:同上

写真6:同上

写真7:同上、頂上にある平らな「弘法の硯石」。写真左手に尖った立石が見えるが、これが人工的に立てたものなら、全体が「磐座」らしい感じに近づく。

写真8:同上。東側は崖になっている。かなり高低差があり、見学時には注意が必要。

写真9:同上

場所:茨城県筑西市宮山496。「宮山ふるさとふれあい公園」内にあり、宮山観音古墳(前項)の括れ部分を切断して通る参道を北西約160m進むと「鹿島神社」があり、その背後(北側)にある。

「宮山石倉遺跡」は、南北70m×東西30mの範囲内に巨大な岩が積み上げられたような状態となっているもので、標高48mは旧・明野町で最も高いところという。ただし、「いばらきデジタルまっぷ」に「遺跡」として掲載されているものの、遺物の散布はなく、性格・時代とも不明とされている。したがって、これを「磐座」(岩を祭祀対象または祭祀の場所とするもの)というのにはやや躊躇するところがあるのだが、「鹿島神社」の背後(北側)にある、ということは、社殿を通してこの岩山を拝礼していたと考えられるのではないか、と思う。また、頂上にある平らな石は「弘法の硯石」と称して、弘法大師(空海)が墨を擦ったという謂れがあり、いかなる渇水期でも水が涸れず、この水で墨を擦って習字をすれば字がうまくなるという伝説がある。何より、この遺跡の威容をみれば、「磐座」認定しても良いという気持ちになる。因みに、「石倉」というのは当地の地名(小字)である。

なお、「鹿島神社」の創立は、社伝では不明としているが、伝承によれば、第33代・推古天皇20年、中臣御食子(中臣(藤原)鎌足の父)が東国下向の折、常陸国一宮「鹿島神宮」に参拝し、夢告により当地に勧請したという。そして、弘法大師(空海)が当地で7日7晩の護摩行を行ったところ、1人の翁が現れたが、それが鹿島明神であった。また、現・筑西市猫島が平安時代の陰陽師・安倍晴明の生誕地であるとの伝承を踏まえ(「宮山観音堂」(前々項)参照)、阿倍仲麻呂が当地に居住していた頃、当神社を尊崇し、晴明が後年出世したのも当神社の神徳による、とされる。晴明は移動に舟を利用しており、当神社の近くに「晴明船繋ぎの柳」というものがあったともいう。等々、他にも色々と面白い話があるのだが、これらはどうやら「鹿島神社」及び「宮山観音堂」の別当だった「宝宮山 無量寺」の権威付けのために作られた話のようである。

写真1:「鹿島神社」拝殿

写真2:同上、本殿(覆屋)。祭神:武甕槌命

写真3:境内社「駒形神社」

写真4:「宮山石倉遺跡」。「鹿島神社」の背後(北側)にある。

写真5:同上

写真6:同上

写真7:同上、頂上にある平らな「弘法の硯石」。写真左手に尖った立石が見えるが、これが人工的に立てたものなら、全体が「磐座」らしい感じに近づく。

写真8:同上。東側は崖になっている。かなり高低差があり、見学時には注意が必要。

写真9:同上