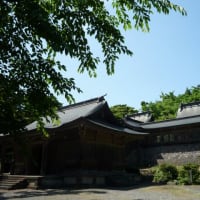

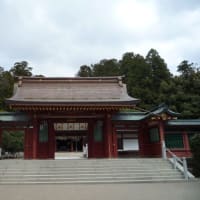

総社(そうじゃ)。通称:加茂総社宮。

場所:吉備中央町加茂市場1567。国道429号線はガソリンスタンド「JA岡山加茂川SS」の前で宇甘川を渡るが、そこを渡らずに直進して県道31号線(高梁御津線)を進む。川沿いに西へ約7km。駐車場有り。

「総社」というのは本来、国司が任国の神社巡拝を省くために設けられた神社であるが、郡や郷などの地域・地区単位でも「総社」はあった。郡の総社として残っているものに「児島郡総社宮」(2008年6月25日記事)があり、郷では「加茂総社宮」がある。

社伝によれば、「加茂総社宮」は宝亀年間(770~780年)の創建。現社地の東にある滝が鳴動して村人を驚かせたので、神託を伺うと、大己貴命(大国主命)が諸神を集められたことによるとのことで、ここに加茂郷36ヵ村の氏神として祀った。加茂郷最古の神社であり、備前国内神名帳所載の旧・津高郡「神神社」は当神社のことである。天喜年間(1053~1058年)に郷内の式内外の古社8社の祭神を相殿に配祀した、という。

一方、元の宮地は高祖山山上にあり、素戔嗚尊を祀った。祭神の頭文字をとって「素社宮」と書き、「ソウジャグウ」と唱えた。後に、その御子である大己貴命を祀るようになり、宮地も山麓の現在地に移した、という説もある。

「総社」として祀る古社8社とは具体的にどの神社かはよくわからないが、「加茂大祭」の始まりが天喜年間であり、「加茂総社宮」に参集するのが8社なので、この8社を祀ったものか。参集する8社の創建時期(社伝による)と主祭神は次のとおりである。

①鴨神社:弘仁年間(810~824年)、別雷神

②化氣神社:崇神天皇10年(紀元前88年)、伊奢沙和氣神

③松尾神社:和銅6年(713年)、大山咋神。ただし、創建当時は市杵島姫命を祀る厳島神社であったという。

④日吉神社:延喜年間(901~923年)、大山咋神

⑤素戔嗚神社:天暦元年(947年)、素戔嗚尊

⑥八幡宮:延喜2年(902年):品陀別命

⑦天計神社:不明。もとは天岩山山上にあったのを、寛弘年間(1004~1012年)現社地に遷座したという。手置帆負命・彦狭知命

⑧三所神社:天元2年(979年)、熊野三神(伊邪那美命・事解男命・速玉男命)

これでみると、備前国内神名帳所載の神社が3つ含まれている(式内社「鴨神社」、「化氣神社」、「天計神社」)一方、その他の神社のうち「松尾神社」と「日吉神社」は天台宗系であり、「八幡宮」、「素戔嗚神社」(牛頭天王社)、「三所神社」も神仏混淆というか、仏教色が強い。「加茂大祭」も当初は、備中国の神社も含め12社が参集していたともされるので、「加茂総社宮」が「総社」になったのも中世の頃ではなかったか、とも思われる(妄想?)。あるいは、主祭神が大己貴命に変わったという伝承も、総社宮となって、国造りの神である大国主命が重視されるようになったということかもしれない。

岡山県神社庁のHP(総社(加茂総社宮)):http://www.okayama-jinjacho.or.jp/cgi-bin/jsearch.cgi?mode=detail&jcode=08005

吉備中央町のHPから(加茂大祭):http://www.town.kibichuo.lg.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=multidatabase_view_main_detail&multidatabase_id=25&content_id=98&block_id=1039#_1039

場所:吉備中央町加茂市場1567。国道429号線はガソリンスタンド「JA岡山加茂川SS」の前で宇甘川を渡るが、そこを渡らずに直進して県道31号線(高梁御津線)を進む。川沿いに西へ約7km。駐車場有り。

「総社」というのは本来、国司が任国の神社巡拝を省くために設けられた神社であるが、郡や郷などの地域・地区単位でも「総社」はあった。郡の総社として残っているものに「児島郡総社宮」(2008年6月25日記事)があり、郷では「加茂総社宮」がある。

社伝によれば、「加茂総社宮」は宝亀年間(770~780年)の創建。現社地の東にある滝が鳴動して村人を驚かせたので、神託を伺うと、大己貴命(大国主命)が諸神を集められたことによるとのことで、ここに加茂郷36ヵ村の氏神として祀った。加茂郷最古の神社であり、備前国内神名帳所載の旧・津高郡「神神社」は当神社のことである。天喜年間(1053~1058年)に郷内の式内外の古社8社の祭神を相殿に配祀した、という。

一方、元の宮地は高祖山山上にあり、素戔嗚尊を祀った。祭神の頭文字をとって「素社宮」と書き、「ソウジャグウ」と唱えた。後に、その御子である大己貴命を祀るようになり、宮地も山麓の現在地に移した、という説もある。

「総社」として祀る古社8社とは具体的にどの神社かはよくわからないが、「加茂大祭」の始まりが天喜年間であり、「加茂総社宮」に参集するのが8社なので、この8社を祀ったものか。参集する8社の創建時期(社伝による)と主祭神は次のとおりである。

①鴨神社:弘仁年間(810~824年)、別雷神

②化氣神社:崇神天皇10年(紀元前88年)、伊奢沙和氣神

③松尾神社:和銅6年(713年)、大山咋神。ただし、創建当時は市杵島姫命を祀る厳島神社であったという。

④日吉神社:延喜年間(901~923年)、大山咋神

⑤素戔嗚神社:天暦元年(947年)、素戔嗚尊

⑥八幡宮:延喜2年(902年):品陀別命

⑦天計神社:不明。もとは天岩山山上にあったのを、寛弘年間(1004~1012年)現社地に遷座したという。手置帆負命・彦狭知命

⑧三所神社:天元2年(979年)、熊野三神(伊邪那美命・事解男命・速玉男命)

これでみると、備前国内神名帳所載の神社が3つ含まれている(式内社「鴨神社」、「化氣神社」、「天計神社」)一方、その他の神社のうち「松尾神社」と「日吉神社」は天台宗系であり、「八幡宮」、「素戔嗚神社」(牛頭天王社)、「三所神社」も神仏混淆というか、仏教色が強い。「加茂大祭」も当初は、備中国の神社も含め12社が参集していたともされるので、「加茂総社宮」が「総社」になったのも中世の頃ではなかったか、とも思われる(妄想?)。あるいは、主祭神が大己貴命に変わったという伝承も、総社宮となって、国造りの神である大国主命が重視されるようになったということかもしれない。

岡山県神社庁のHP(総社(加茂総社宮)):http://www.okayama-jinjacho.or.jp/cgi-bin/jsearch.cgi?mode=detail&jcode=08005

吉備中央町のHPから(加茂大祭):http://www.town.kibichuo.lg.jp/index.php?action=pages_view_main&active_action=multidatabase_view_main_detail&multidatabase_id=25&content_id=98&block_id=1039#_1039

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます