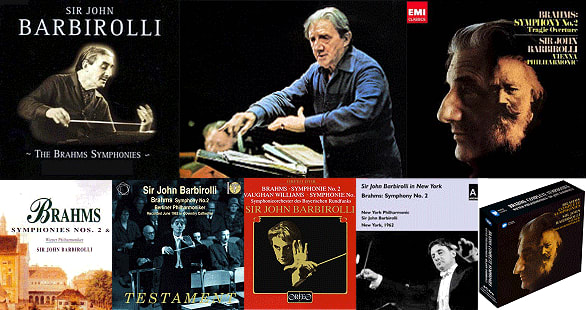

上左写真は “D” Disky 全集盤。 上右は EMI 盤 (2番)。 下左から Royal Classics 盤 (2番)、TESTAMENT 盤 (ベルリン・フィル2番)、オルフェオ盤 (バイエルン放響2番)、レーベル?盤 (NYP2番)、ワーナー新装全集盤。

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜

Disky *classic* という あまり聞かないレーベルから発売されていたバルビローリ指揮ウィーン・フィルによるブラームス全集から2番を聴きました。 解説なしの安直な作りです。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

ブラームス交響曲全集 バルビローリ指揮ウィーン・フィル(3CD)レーベル Disky *classic* __ 1966〜67年 ウィーン、ムジークフェラインザールでの EMI によるステレオ録音 (※追加1へ)。

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

感想は “爽やかなブラームス” です。 もともと この曲はブラームスが20年も温めた末 完成させた1番初演を好評で終えた後、作曲家として絶頂期の頃にヴァイオリン協奏曲と並んで作られた曲で、1番の疾風怒濤のような肩にわんさかと入っていたリキミが抜けて、幸せな感情の発露にまかせて書いたと想像できるような 喜びに溢れる曲です。

別名 “ブラームスの田園交響曲” ともいわれますが、確かに夏の穏やかな保養地を眺めるような解き放たれたような感覚にもなります。 ブラームスは交響曲に愛称を付けませんでしたが、私は1〜4番をそれぞれ “春 夏 秋 冬” と1年の季節を付けてもいいようにも感じます。

そして ウィーン・フィルの演奏も極上です。 もちろん ベルリン・フィルと並ぶ世界のオーケストラの頂点に位置する楽団ですから、悪いはずはなく、演奏される楽器の一音一音が曲のツボにスポッとはまり、時間軸に従って次々と楽器に引き継がれ、曇りや染みのない音が次々に現れるような感覚になります。 それが標記の “くすみのない” という表現です。

………………………………………………

話しは変わりますが、この “D” Disky 版が発売された2000年頃には、別レーベルの Royal Classics でもバルビローリ指揮ウィーン・フィルによるブラームス交響曲が単売と全集で出ていました (冒頭写真下左)。

ジャケットのデザインが良くない風景画のみで、いかにも買いケをそそらないシロモノでした。 この時期 EMI はライセンスを複数社に売って、他社にも EMI 録音ものを発売させていたようです。

しかし 畠違いの商品を手がけたのが分かるような作りで、TESTAMENT 社以外のは成功しなかったのではないでしょうか? 今 “D” レーベルは発売されていませんね。 音楽ファンというものは、フォントを含めてジャケット・デザインから演奏内容や音質を想像し、それが良さそうと思えば購入するし、思わなければ購入しません。

そういう意味で、曲名や演奏家のフォントや使用画像のジャケット・デザインが優秀なのは、まず第一に DG (ドイツ・グラモフォン) がAクラス、次いで英 DECCA がBクラスで続き、英 EMI や蘭 PHILIPS は、米 CBS や米 RCA と並んでCクラスだったと思います。

Disky はC〜Dクラスですね。 もっとも DG も初期の60年代初め頃まではCクラスでした。 モノーラル録音時代の文字だけのジャケットや、特に 60年代初めの LP 1枚もののオペラハイライト盤などは、主人公にそれらしい衣装を着せて腰から上だけの写真と、小道具というか オモチャをテーブルに並べた 安易なデザインばかりで、良くなかったですね。

しかし 60年代初めのベートーヴェン全集もので、ケンプのピアノソナタ全集や協奏曲全集、カラヤンの交響曲全集にはデザインにもお金を掛けたのでしょう。 ぐっと見栄えのする、早くいうと 買う気を起こさせるような魅力的なデザインでした。 当時 私は中学生だったので、カラヤンのベートーヴェン交響曲全集しか買えませんでした (しかも 半額は父が負担してくれました)。

今日はここまでです。

※追加1_ ファンには有名な美しい演奏で、遅めのテンポでじっくり取り組まれた第1番では第1楽章コラールでの叙情美や第4楽章での憂いに満ちた主部第1主題部 (呈示&再現とも) など忘れ難い印象を与えてくれます。

第2番も有名な演奏で、やはり遅めのテンポから紡ぎ出される独特な美感は、名高いバイエルンのライヴ盤を “剛” とすればまさに “柔” の魅力に富んでおり、終始聴き手を飽かせることがありません。

第3番もまたユニークです。 通常 この作品に頻出する “強→弱” にこだわるあまり、ともすると竜頭蛇尾的な演奏になりがちな中にあって、バルビローリは “弱” の部分に徹底的にこだわり、独特の美の世界を示すことに成功しているのです。

第4番は以前からワルター、ベームと並んで人気を集めてきた名演で、冒頭主題からグイグイ引きこまれる魅力を発散して文句なしの完成度。 終楽章もエネルギッシュであるよりは悲劇的であり、バルビローリのブラームス観がよく伝わる内容となっています。

バルビローリといえば、つわもの揃いのベルリン・フィルを感激させた逸話が大変に有名ですが、ウィーン・フィルもまたその個性的な音楽に魅了された団体のひとつ。 風変わりなリハーサルに戸惑いながらも、「フルトヴェングラーとはまた違った、神がかり的な指揮者」と、共演の思い出を語った楽員も多かったと言います。 EMI ライセンス盤。

録音:1967年12月 (第2番のみ1966年12月) 録音場所:ウィーン、ムジークフェラインザール

以上