「古町」地区の「無料の町営駐車場」の道路を挟んだ向かい側に

「源三窟」という観光名所がある。

この「源三窟」とは・・鍾乳洞につけられた名前

平家打倒の挙兵に敗れて宇治で自害した源三位頼政の嫡孫、源有鋼が

再起を期して身を隠していたという伝説を持った、長さ50メートルの鍾乳洞。

なんでも「米のとぎ汁」を流したために、見つかってしまったらしい・

「片葉の葦」の群生していた

片方にしか葉が生えない葦らしい・・

上山温泉(山形県)を出て、鳴子温泉郷に行く途中

「松尾芭蕉の奥の細道紀行」で有名な「封人の家」に立ち寄った。

前回、来たときは休館日で、外側から建物を眺めただけだった。

今回は・・

よかった、開いていたので、施設の見学をさせてもらう。

★入館料は 一人250円★

中に入ると、薄暗がりの中に「馬」がいて、びっくりした。

もちろん、本物ではないのだが、

「松尾芭蕉」が、ここに泊まった時の状態に 建物内部も再現されている。

「蚤シラミ 馬の尿(バリ)する 枕元」 が 読まれた場所だ。

うす暗い土間

囲炉裏

南部の鉄瓶もある

客室もある

(以下「封人の家」の資料より抜粋)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

320余年前、俳聖松尾芭蕉と弟子の曽良は、鳴子温泉の尿前の関で足止めを食らった。

尾花沢で待ち受けていた旧友の清風のところへと向かったが、

雨が降り最上町の封人の家で二泊することを余儀なくされた。

「蚤虱 馬の尿(バリ)する 枕元」 は そのいらだちを表すものではないだろうか。

(また 別な資料によると・・)

松尾芭蕉は、封人の家には一宿の思いで宿を求めたものの、あいにくの雨で翌日の出立を見送り、都合3日間の逗留となった。その間、芭蕉は何をするでもなく時間を過ごし、時おり囲炉裏ばたに姿を見せたりしたのだろう。そうした中、芭蕉の心を強く捉えたのが馬屋(まや)の馬たちだったように察せられる。人馬が一つ家で寝食をともにする生活環境は、この道中で更に馬と因縁を深めた芭蕉にとって大変に興味深く、何度となく馬屋に足を運び、別れを辛くするほどに小馬や母馬と慣れ親しんだように思われる。

こうした中から「蚤虱」の句が生まれたものとして、「蚤や虱に悩まされる旅寝ではあるが、人と住まいを共にする習いの中、馬が枕もとで小便をするというのも心安く趣があるものだ」などと解釈すれば、芭蕉がこの句に何度か推敲の手を入れ、馬たちへの思い入れを漂わせているのも頷ける。

芭蕉が就寝した部屋は馬屋から10m近く離れた中座敷と見られているので、枕もとで馬が尿をするなどということは考えにくい。誇張または座興といった按配に理解することになろうが、牛や馬が小便する音はかなりなものであるから、夢うつつの中で、10mほど先の音源を枕もとと勘違いしてしまうことはあったかも知れない・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ようやく雨が上がり、

芭蕉と曽良の二人は街道が立派に整備された背坂峠ではなく、

「屈強な青年」に付き添われ

険しくて人通りの少ない近道「山刀伐峠(なたぎりとうげ)」に臨んだと言われている。

大分県中津市に「耶馬渓」という景勝地がある.

九州に行くことが この2~3年 多くなった。

別府温泉に向かう椎田道路を車で走っていると

いつも 右側の遠くに、妙な形をした山々が連なって見える。

気になり、夫に尋ねると「あれは耶馬渓」と・・

奇岩の連なる景勝地「耶馬渓」か・・

温泉博士の雑誌に、写真がよく載る「耶馬渓」

あれが~その山々か・・

特に、新緑の頃や紅葉の秋には、多くの人が訪れるらしい。

今回 玖珠温泉からの帰り道

やっと、憧れの「耶馬渓谷」を通ることができた。

しかし、なかなかの渓谷で

道も細くクネクネして、すぐ下の谷川はごつごつの岩だらけ・・

前の大きい車では、ちょっと通る気がしなかったかな・・

これも今回 車を小型化したから、少し通りやすい道になったかな?

どこかに車を停めて

落ち着いて「奇岩の山々を写真にとりたい」と思っていたら、

ちょうどいい場所があった。

左手の遠くには、このような岩山がそそり立っている。

また、目の前には、すごい岩山が立ちはだかる。

ここは「一目八景」という耶馬渓の中でも特に景勝地らしい。

正確には「裏耶馬渓」と呼ばれる場所らしいが・・

それにしても、すごい山だ・・

そうこうしていたら

やがて車は「本耶馬溪」についた。

公園があり 横には山国川が流れている。

ここが、「耶馬渓」と一般によく紹介されている場所で

住所は「大分県 中津市 本耶馬溪町 曽木 」

近くには「青の洞門」がある。

(菊池寛の小説「恩讐の彼方」で一躍有名になった「青の洞門」)

手のみをふるって青の洞門を掘る「禅海和尚」像が、この公園にある。

「青の洞門」だが、

現在は、車で通れる広いトンネル道ができている。

しかし、このトンネルは

「禅海和尚」が手のみで掘り始めた当時の「青の洞門」とはちがう。

本物の「青の洞門」は、下の写真のように現在の車道の横下にある。

以前から一度は訪れたかった「耶馬渓」と「青の洞門」

今回初めて行くことができ、満足している。

岡山県の真賀温泉に行く時、車で走っていると、

いつも、川向こうに昔ながらの街並みが見える。

私は、この景色が大好なのだが・・

「勝山」の街だ。

「勝山」は、出雲街道の宿場町であり、三浦藩2万3000石の城下町。

旭川の水運は室町時代末期には開かれていたといい、

高瀬舟の北の発着点である勝山は年貢米 や林産物などの集積地として賑わった。

高瀬船発着場跡の石畳も約700m残っている。

土蔵はもちろん、白壁や格子窓の古い町並みが残ることから、

昭和60年に岡山県発となる「町並み保存地区」に指定された。

端正な連子格子と白壁の美しい商家が並び、

川面に映る街並みは落ち着いたたたずまいと、

なつかしい面影を今も残している。

最近では「のれんの町並み」として知られている。

保存地区内の家々の軒先には色とりどりの草木染めの「のれん」が掛り

訪れる人々を優しく迎えている。

こんな「のれん」もある。

昔ながらの酒蔵に、旧家、武家屋敷といったノスタルジックな建物に加え、

古民家、蔵などを活用した工房、カフェ、ギャラリーなどが軒を連ね、

歩くだけでも楽しい趣をかもし出している。

★「勝山」の町並み保存地区へは・・

(交通アクセス)

JR姫新線中国勝山駅/徒歩5分

米子自動車道久世IC/車15分 中国自動車道落合IC/車20分

TEL 真庭市観光 0867-44-2647

熊本には「泗水【しすい】」という地名がある。

その由来は儒教の祖である孔子【こうし】生誕の地、中国の山東省泗水県に因【ちな】んでいるらしく、明治22年の町村制施行により新たに村名を制定する際、初代村長の西佐一郎【にし さいちろう】が孔子をいたく敬慕していたことからこの地を「泗水」としたと言われている。

熊本県菊池市泗水町にある「泗水 孔子公園」

道の駅「泗水」の横にある中国公園。

写真 中央の塔は【公園のシンボル・孔子像を納める祀聖亭】(六角亭)

中国泗水県にあった6億年前の石で刻んだという高さ3mもある孔子像を

この塔内に再現して、納めてある。

【祀聖亭】(六角亭)

孔子像

この泗水孔子公園は、この地に「泗水」という名が付けられ100年の歴史を刻んだことを記念して建設・整備され平成4年(1992)に完成したものだ。

公園の造りは中国宮廷建築様式が採用され、資材だけでなく技術者も中国から招聘したという本格的なもので異国情緒漂うチャイナチックな雰囲気を醸し出している。

美しい回廊

「三国志」物語や花鳥風月の山水画が彩る美しい回廊や中国曲阜【きょくふ】市にある孔廟【こうびょう】

回廊の天井部分の装飾

建造物周囲には、水路が配してあり鯉が放たれている。

芝生広場も広く、小さな子供を遊ばせるに適している。

施設内には、ほかに

(孔子の神霊を祭る中国最大の孔子廟)の大成殿で9月に挙行される孔子まつりに使用される衣装や楽器を展示する「展示館」 (下の写真の建物)

展示館の中には 実物大の楽士たち(古楽器を演奏する)のマネキンがいて

笙や筝の原型、楽太鼓などの中国伝来の古楽器もガラスケースの内部に

並んでいる。

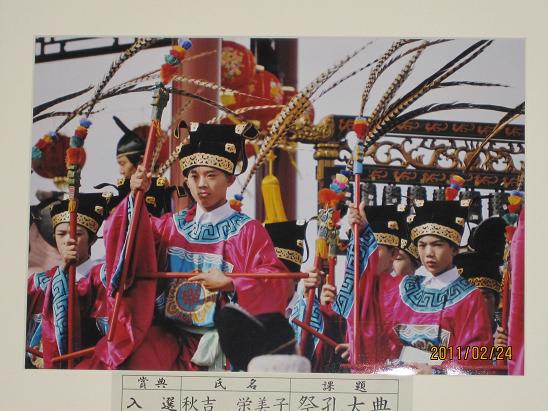

毎年 秋には「孔子祭り」という行事があり、孔子公園内を

民族衣装(中国の古代の音楽士たちの衣装)をまとった市民が行進する。

下の画像3つは、その時の様子を撮影した市民の入選・特選写真だ。

中国古来の楽器の神秘的な音色や、鮮やかな衣装をまとった舞いは

中国芸術文化の最たるものという。

孔子公園内には、

古代中国の貴重な資料や孔子関連の書籍などを展示した「資料館」もある。

写真は「資料館」の入口周辺。

※資料館のみ有料

高校生以上200円、 小・中学生100円

開館時間 AM9:00~PM5:00

「資料館」は、現在、リニューアル中で、入れなかった。

公園内には、孔子の教えが至る所に立ててある。

親が子を想う気持ち

子もまた親の身を想わなくてならない・・

「数々の孔子の教えを街の精神的な支柱にしたい想い」が溢れる

泗水の孔子公園。

淀江ゆめ温泉のあたりは古代の遺跡が多くあり、

写真の建物も弥生時代の建物を復元したものだった。

昔から大陸文化の影響を早くに受けた地域だったのだろう。

ゆめ温泉の湯もいいが、周囲の遺跡を探索するのも楽しい。

6月の下旬くらいからは蓮の花が一杯咲く公園も近くにあるという。

また、再び ゆっくりと訪れて遺跡巡りをしたい地だ。

浜坂温泉は1年に1回以上は訪れる温泉です。

海辺の風景が大好きな私は、

浜坂の街の磯の香りが好きで、豊かな松林や

その向こうに海が見えて見えてくるとワクワクします。

ここは温泉も一杯あり、当然ながら魚の新鮮なのもどっさり!!

これまでに浜坂海岸レクリェーションセンターの「松の湯」や

「ユートピア浜坂」「浜坂温泉保養荘」や旧「浜坂海浜ホテル」を

湯巡りや宿泊に利用したことがあります。

食事は「渡辺水産」のレストランをよく利用します。

今回、新しい浜坂の街並みを発見しました。

ユートピア浜坂で温泉卵を仕掛けていた時、

卵が出来上がるまでの「待ち時間」に

周辺をうろうろしていたら「浜坂の源泉場」も発見し

さらに その裏道に入ると

「加藤文太郎記念の図書館」がありました。

その周辺をうろついていたら

写真画像のような落ち着いた「風な街並み」を発見!!

この一区画 とっても気に入りました。

これまでの「温泉の街」「漁業の街」のイメージが変わり

「文化の匂いもする浜坂の街」です。