七釜温泉への途中で、立ちよった「香住中央図書館」

入口に大きな切り株が・・

びっくりするほど大きい木だ。この地域では、よほど大事な木だったんだろう。

館内に入ると、広いフロアの壁に、夏休みの子どもの作品が展示してあった。

自由研究も・・

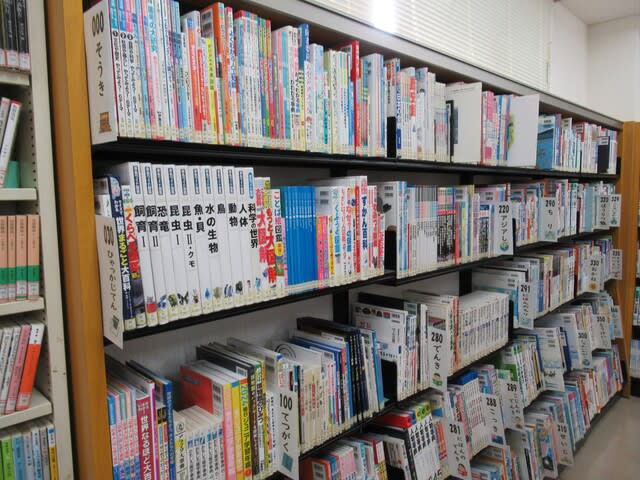

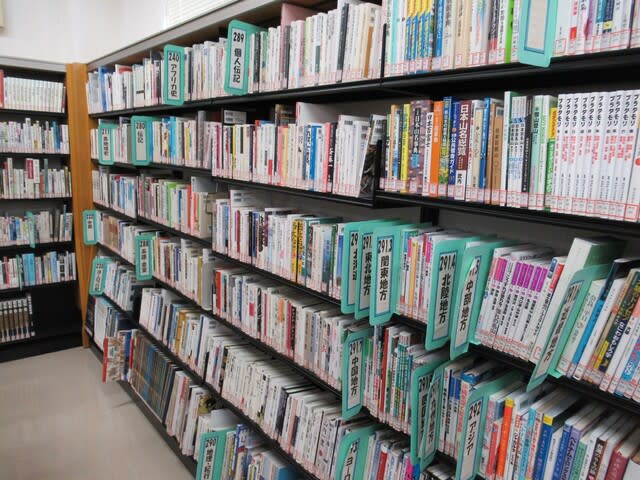

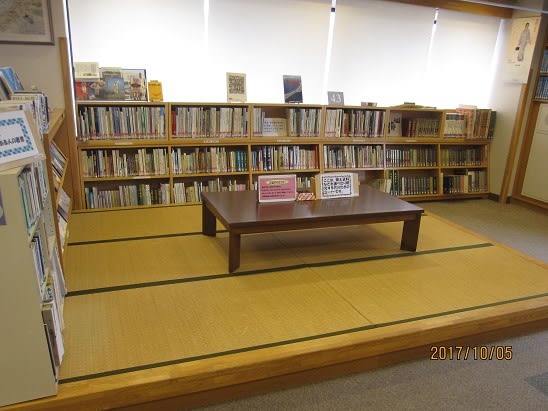

そのフロアの奥に、こじんまりした図書室があった。それが「香住中央図書館」

夫は、

私は・・

ここで『群ようこ』さんの本に久々に出会った。久しぶりに また出会えて、嬉しかった。

以前『群ようこ』さんの『三味線三昧』という本を読んだ事があり、とても共感した。

あの時は、丁度、私が三味線を習い始めた頃だった。たまたま自宅近くの図書館で見つけた『三味線三昧』の内容に「わかる!わかる!その気持ち!」「練習中の苦労?弾けるようになった時の喜び!」随分と共感した覚えがある。

もっとも、群さんの三味線は、長唄三味線で、私のは地唄三味線。

多少?三味線の種類が違うものの…基本的な取り組み方や、練習方法は共通しており『分かる、わかる!!』と一気に読んだ覚えがある!!

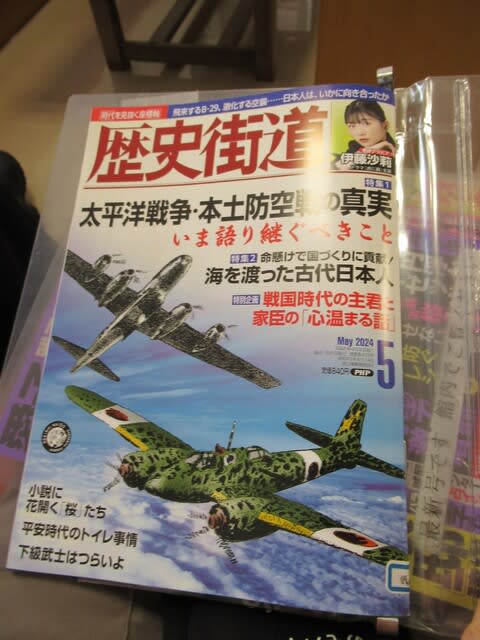

今回、見つけた『群さん』の本には、三味線のホール発表会の記事があった。三味線に関する記事はそれ一つだけだった。

でも!!それは凄く共感する「ホール発表会内容」だった!!

発表会当日の緊張感や諸々が手に取るように分かり、涙が出るほど共感しまくった日。

実は、私も、この3月(2024年3月31日)に「西神なでしこホール」で6年ぶりのホール発表会(コロナで2年に一度のホール発表会が2回流れた為)を経験した。

しかも、今年は、私には「古希の年の発表会」+「准師範お免状(箏と三味線で)お披露目」という2つを兼ねた、個人的には大変記念になる演奏会だった。

私は2002年から箏(こと)を先生について習いはじめた。加えて2010年からは、同じ先生から三味線も習い始めた。

私のような地唄三味線の場合、古典曲になると、三味線を習っている方が、抜群に曲の理解が進む。

箏だけ習っていた時でも、古典曲は、習っており、箏を弾きながら、唄っていたが…なんか唄いにくく。唄いながら箏を弾くのは、なかなか難しかった。

それが!!三味線を習いはじめてからというものは、古典曲が、とても弾き唄い しやすい!! とても理解しやすいのだ!!

理由は、簡単だった。古典曲は、もともと三味線で弾き唄い伝えられて来たものだったからだ。

箏の楽譜は、後から(前からある三弦の唄を見ながら)箏の唄入り楽譜を作ったものだった。