剣熊考 №3

◆滋賀県高島市の剣熊周辺で興味ある言葉とは?

「浦」なる地名には興味がわく、越前(福井)の方言では「ウラ」は自分の事を言う

私〈自称代名詞〉。 うら、いなんだで、なーも知らんのやって

例として(私はいなかったので、何も知らないんだ)

※ 嶺南(木の芽峠より西の若さ方面)では「わし」〈男〉、「うち」〈女〉。を使うが?

また うら は(和歌山の方言)でも使われるとされる。私独自の「連鎖思考」で考える

ならば吉備国に留意したい。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると

温羅(うら/おんら)は、岡山県南部の吉備地方に伝わる古代の鬼。

温羅と吉備津彦命に関する「温羅伝説」が有名である。

滋賀県高島市の「浦」と言う集落名の「浦」なる地名には強く興味がわくからだ。

なぜなら高島の「浦」は現在では湖岸と言うよりも内陸なのである。

吉備国は きびこく とも読める。敦賀市のれ気比地名とも多少が関係あろうか?

◆鬼の国とは何か?

大変飛躍した発想を先ずお詫びするが『魏志倭人伝』には卑弥呼の国より北には

次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 の国があるとしている。

鬼國 キコク を吉備と解釈し

為吾國 イゴ を伊賀国と解釈し

鬼奴國を キノ 紀国と解釈し 紀伊国屋文左衛門?

邪馬國を ヤマを山城や大和の「ヤマコク」と京都盆地や奈良盆地と解釈し

躬臣國を近江 ユオミを近江国と解釈すると大変幻想的で楽しいのであるが?

また巴利國を播磨国と解釈すると播磨の国は元来「針間」はりま と木簡に

記載された国であるから、またまた、楽しいのであるが、言葉遊びをこれ位にしたい。

◆つの 角のある鬼の様な人とは?気比は吉備にも音が近いが?

都怒我阿羅斯等 つぬがあらしと

『日本書紀』にみえる意富加羅(おおから)国(朝鮮)の王子。

崇神(すじん)天皇のとき渡来し,垂仁(すいにん)天皇に3年間つかえた。

帰国の際に崇神天皇の御間城(みまき)の名を国名にするように命じられ

赤絹をあたえられた。帰国後,国号を弥摩那(みまな)にかえたという。

于斯岐阿利叱智干岐(うしきありしちかんき)ともいう。

また意富加羅国(大加耶/大加羅)の王子で、地名越前「敦賀(つるが)」

の由来の人物といわれる。

『新撰姓氏録』では、次の氏族が後裔として記載されている。

左京諸蕃 大市首 - 出自は任那国人の都怒賀阿羅斯止。

左京諸蕃 清水首 - 出自は任那国人の都怒何阿羅志止。

大和国諸蕃 辟田首 - 出自は任那国主の都奴加阿羅志等。

◆大和国諸蕃 辟田首 と関係する越前地名とは?

飛躍的かもしれないが越前疋田は愛発「アラチ」の地でもある。

中世には疋田氏の引壇城が存在し疋田からは半島製の太刀も出土

している。

◆越前敦賀郡の『延喜式神社』の世界とは?

私にとり魅惑の神社名が網羅的に記されており大変魅力的である。

特に棒線の神社は留意して読んでもらいたい。

◆高島市の「浦」の集落には都怒賀阿羅斯止の「阿羅」地名が隠れているのか?

大荒比古鞆結神社 (おおあらひこともゆいじんじや)の「アラヒコ」には阿羅地名が隠れているのではないだろうか?

高島市マキノ町浦627

大荒比古鞆結神社のあるマキノ町について

全国でも珍しいカタカナの町・マキノ町は滋賀県の北西部、高島市の最北端に位置する。東・北・南の三方を山に囲まれ、

知内川・百瀬川の2大河川によって形成される谷上盆地と沖積平野は、町の中央部から南西部に広がっている。町域には

スキー場野他、自然を生かした施設が多くある。ともある。『太平記』に記された「剣の曲」けんのくま が大変な古代

交通の要衝であった事が類推される。

◆熊野信仰と剣熊は関係あるのか?

あるのではないだろうか?

◆天熊関とは何か?

『角川地名辞典25滋賀県』によると以下の如くあり、剣熊は天熊などの地名や関所機能は引き継がれたと思われる。

◆剣熊考はまたまだ続きますお楽しみに、、、「微笑」

◆滋賀県高島市の剣熊周辺で興味ある言葉とは?

「浦」なる地名には興味がわく、越前(福井)の方言では「ウラ」は自分の事を言う

私〈自称代名詞〉。 うら、いなんだで、なーも知らんのやって

例として(私はいなかったので、何も知らないんだ)

※ 嶺南(木の芽峠より西の若さ方面)では「わし」〈男〉、「うち」〈女〉。を使うが?

また うら は(和歌山の方言)でも使われるとされる。私独自の「連鎖思考」で考える

ならば吉備国に留意したい。

フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』によると

温羅(うら/おんら)は、岡山県南部の吉備地方に伝わる古代の鬼。

温羅と吉備津彦命に関する「温羅伝説」が有名である。

滋賀県高島市の「浦」と言う集落名の「浦」なる地名には強く興味がわくからだ。

なぜなら高島の「浦」は現在では湖岸と言うよりも内陸なのである。

吉備国は きびこく とも読める。敦賀市のれ気比地名とも多少が関係あろうか?

◆鬼の国とは何か?

大変飛躍した発想を先ずお詫びするが『魏志倭人伝』には卑弥呼の国より北には

次有鬼國 次有為吾國 次有鬼奴國 次有邪馬國 次有躬臣國 の国があるとしている。

鬼國 キコク を吉備と解釈し

為吾國 イゴ を伊賀国と解釈し

鬼奴國を キノ 紀国と解釈し 紀伊国屋文左衛門?

邪馬國を ヤマを山城や大和の「ヤマコク」と京都盆地や奈良盆地と解釈し

躬臣國を近江 ユオミを近江国と解釈すると大変幻想的で楽しいのであるが?

また巴利國を播磨国と解釈すると播磨の国は元来「針間」はりま と木簡に

記載された国であるから、またまた、楽しいのであるが、言葉遊びをこれ位にしたい。

◆つの 角のある鬼の様な人とは?気比は吉備にも音が近いが?

都怒我阿羅斯等 つぬがあらしと

『日本書紀』にみえる意富加羅(おおから)国(朝鮮)の王子。

崇神(すじん)天皇のとき渡来し,垂仁(すいにん)天皇に3年間つかえた。

帰国の際に崇神天皇の御間城(みまき)の名を国名にするように命じられ

赤絹をあたえられた。帰国後,国号を弥摩那(みまな)にかえたという。

于斯岐阿利叱智干岐(うしきありしちかんき)ともいう。

また意富加羅国(大加耶/大加羅)の王子で、地名越前「敦賀(つるが)」

の由来の人物といわれる。

『新撰姓氏録』では、次の氏族が後裔として記載されている。

左京諸蕃 大市首 - 出自は任那国人の都怒賀阿羅斯止。

左京諸蕃 清水首 - 出自は任那国人の都怒何阿羅志止。

大和国諸蕃 辟田首 - 出自は任那国主の都奴加阿羅志等。

◆大和国諸蕃 辟田首 と関係する越前地名とは?

飛躍的かもしれないが越前疋田は愛発「アラチ」の地でもある。

中世には疋田氏の引壇城が存在し疋田からは半島製の太刀も出土

している。

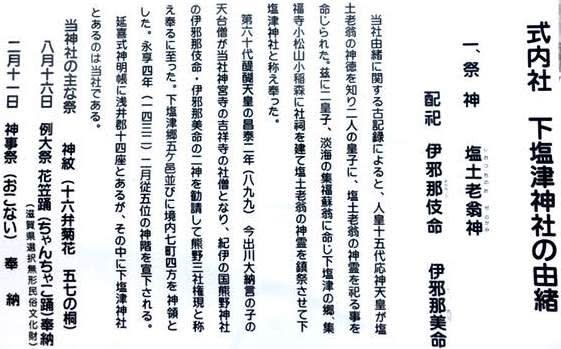

◆越前敦賀郡の『延喜式神社』の世界とは?

私にとり魅惑の神社名が網羅的に記されており大変魅力的である。

特に棒線の神社は留意して読んでもらいたい。

◆高島市の「浦」の集落には都怒賀阿羅斯止の「阿羅」地名が隠れているのか?

大荒比古鞆結神社 (おおあらひこともゆいじんじや)の「アラヒコ」には阿羅地名が隠れているのではないだろうか?

高島市マキノ町浦627

大荒比古鞆結神社のあるマキノ町について

全国でも珍しいカタカナの町・マキノ町は滋賀県の北西部、高島市の最北端に位置する。東・北・南の三方を山に囲まれ、

知内川・百瀬川の2大河川によって形成される谷上盆地と沖積平野は、町の中央部から南西部に広がっている。町域には

スキー場野他、自然を生かした施設が多くある。ともある。『太平記』に記された「剣の曲」けんのくま が大変な古代

交通の要衝であった事が類推される。

◆熊野信仰と剣熊は関係あるのか?

あるのではないだろうか?

◆天熊関とは何か?

『角川地名辞典25滋賀県』によると以下の如くあり、剣熊は天熊などの地名や関所機能は引き継がれたと思われる。

◆剣熊考はまたまだ続きますお楽しみに、、、「微笑」