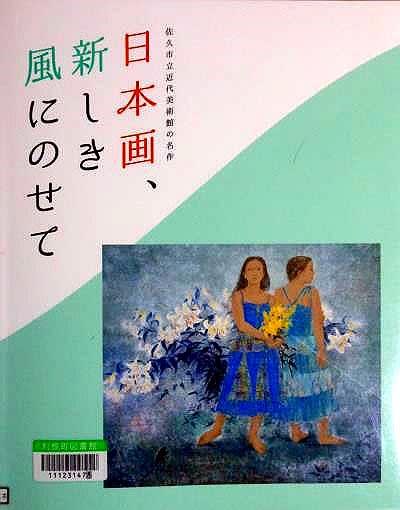

昨日はは午前中施設に洗濯物を届けた帰りに、久し振りに図書館へ寄ってきました。 借りてきた本の中に、茨城県天心記念五浦美術館の企画展「日本画、新しき風にのせてー佐久市立近代美術館の名作」の図録があります。

企画展の趣旨は「激動の戦後を力強く生きた画家たちと平成の世に未来に向かって突き進む若き作家たちの創造と模索の軌跡を、風景・人物・花鳥の3つのテーマに分け、検証していく」ものだそうです。

パラパラとページを繰って見るとなかなか刺激的な作品が載っていて、雲の上の作家たちの作品とその背後の努力、苦闘が偲ばれ、興味深く61枚の絵をじっくり味わいました。

見出し画像の中の作品は、倉島重友氏の「揺花」で、詩情あふれる抒情性に惹かれます。 倉島氏は長野県の出身ですが、現在我が住む町にお住まいです。

加倉井和夫氏の「丘の家」ー単純化された形と構図に新鮮なものを感じました。

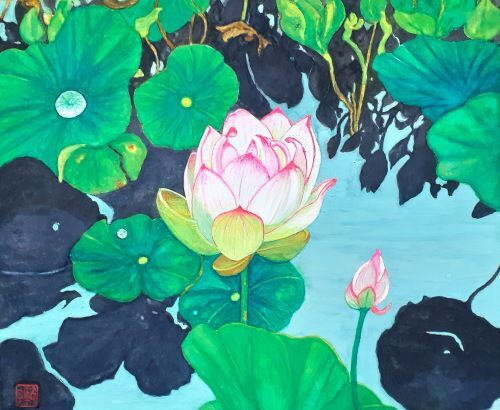

岩橋 英遠氏の「北国遅春」ー 雪解けの頃の山で見られる、木々の根元だけ雪が解ける光景に目を留め、地表のまだら模様と真っ直ぐに伸びる木の幹を絵にした、視点がいいな、と思いました。

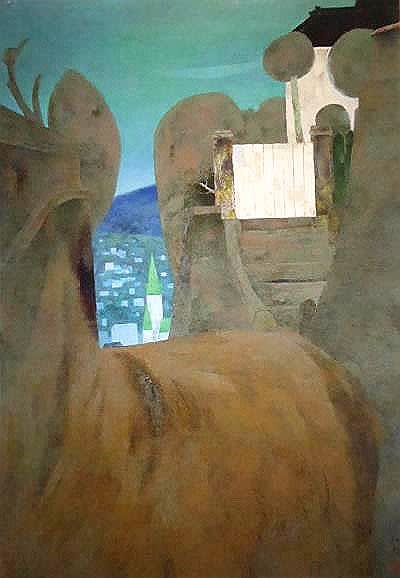

加藤 栄三氏の「刻(とき)」ー 歴史を刻むこんな石やレンガの建造物も描いてみたい・・・と思います。

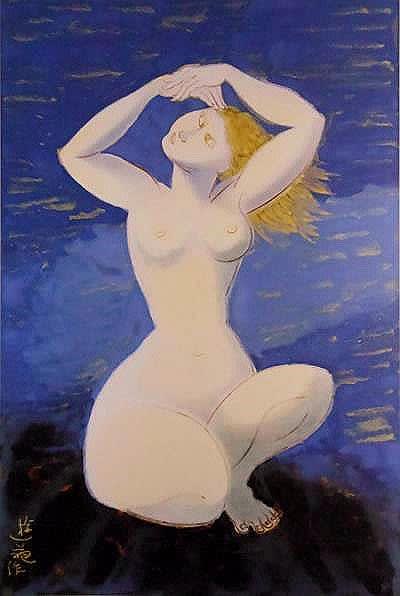

小倉 遊亀氏の「良夜」― 穏やかな花器と花や人物などの作品で知られる小倉氏の、最も実験的な作品と言われていますが、単純で強い線描とデフォルメに彼女の絵に対する真剣さを強く感じました。

東京へ出かける勇気がなく、展覧会にも行かないでいますが、やはり生の作品に触れて、刺激を受け、学ばなくては・・・とあらためて強く思いました。

いい加減な絵ばかり描いていてはいけないのです・・・(~_~;) 真面目に、自分の絵と向き合わなくては・・・ と、思ってはいるのです・・・

解説を読み、やはり画家の眼だなぁと、読ませて頂きました。

「北国遅春」の絵は、春先に樹木の根もとが、まるく雪が融けることを、「根開き」と言います。

樹にも体温があるのかなぁなんて、思ったりしたものです。

この風景が好きです。春を待つ北国の心のような、もうすぐ春だ!と、ファイトが湧くような・・・

すみません。うまく通じるように書けなくて(^-^;

毎日の施設の訪問お疲れ様ですね。

どの作品も、何か心に残る感じの絵画ですね。

絵の事はあまりよくわかりませんけど

個人的には、加藤 栄三氏の「刻(とき)」が、好きです。

深い歴史を持つ外壁は、良いですね。

もう、何十年も展覧会へは、出向いておりませんが、

最後は、京都美術館でした。

毎日、施設へ訪問されていて、かつ、自分の時間を

もたれるのは、素晴らしいです。

施設へ通うことは、介護していた頃の事を思えば、何の苦ではありません。 基本的には入浴する月・木に洗濯物を取りに行けば間に合うのですが、車で15分程度の所にあるので、出かけて顔を見てきます。

61作品のうちの4点で、他にも美しい風景や花・人物画などが載っていましたが、私の興味を引いた作品を紹介しました。

ゆっくんも長い歴史をくぐり抜けて立つ建物に惹かれますか・・・ やはり・・・

京都美術館は広くて昨品を見て回るのは大変で疲れてしまったことでしょう(^_-) 是非今度は、小さな会場を選んで絵をお楽しみ頂ければ・・・と思います。

施設への訪問は、往復1時間もあればできるので、特に用事がない限り出かけています。 誰にも邪魔されない、自由な時間を持てることに感謝しています。 有効に使わなくては・・・なんて思っています(*^^)v

今回の画集61枚のうちの4枚とのことですが、(のり)さんの目に適った絵で有ろうことがよくわかります。(ナマイキ言ってすみません)

いずれも大御所でありながら、伝統的な日本画の中に新しさを追求する姿勢(発表時)に感銘を受けました。

いいものを見せていただき、ありがとうございます。

院展に毎年足を運ばれていらしたとか・・・しかも画集も求められるとは本格的ファンなのですね。

ムサビでの指導教授が日展の審査員をなさっていらしたこともあり、日展に行くことが多かったのですが、あの終わりがどこか分からない広い会場を見て回っているうちに、足が草臥れ、目も頭も混乱してきて・・・という情けないことに・・・ で 大会場での展覧会は苦手です

ブログに載せた4枚の絵は、お察しの通り私の興味を引いた作品です。(もっと注目すべき作品があるだろうことは重々承知ですが・・)

それでも、温かなコメントで応援の言葉を頂き感謝しております。 こちらこそ、ご覧頂き、その上コメント迄寄せて頂きまして、有難うございました。