道南西部方面にある熊石町は以前は爾志郡であったが、町村合併によって二海郡八雲町熊石となっている。現在は国道も整備されて絶景の日本海奇岩を眺めながらドライブできるが、昔は交通の不便なところだったとのかと思う。近くにはあわび山荘や平田内温泉もあり、現在は「久遠郡」という自治体の区分はなくなった。

久しく遠い・・・というイメージはない。

この地については蝦夷地探検家の松浦武四郎も「渡島日誌」巻之参で平田内温泉やヤンカ岳・冷水岳にも触れているが、『ヤンケ岳に近しと佐平衛(案内人)は云いしかど、其の用意もなければ帰りぬ。』と山登りの準備がないので、諦めたということを記録している。さらに『川を越えて人家つづき、則熊石村なり。弥助崎上に戒社有、ボウシ岩、畳岩二つならび海中に有。上は平山。イシンボウ先、中歌、根崎、上に門昌庵禅宗大神宮、明專寺一向宗、勢至堂浄土宗等云有。』と地域の探検調査の記録がある。

また、江戸後期の国学者、紀行家である菅江真澄も松前の沖の口に着いてから、道南の松前・江差から日本海側太田神社西側では戸井町・豊浦方面を旅し、歌碑や文献にも残っている。

彼の著書「えみしのさえき」に熊石の門昌庵について記述がある。

≪熊石≫

『ちかとなりの門昌庵という、寺めける庵に、常陸国多賀郡よりすすめる実山上人をとぶらふ。上人ものがたりして、この庵は、福山の法幢時の六世にあたる柏巌峰樹和尚として、世に聞こえあるすけ(出家)ながら女ごころありけるよし、人のざうげんにて、山越しのつみとて、この浦にながされておはしたるをりしも建給ひて、をこない給ひしをいよいよいよざうげんいひそへて、猶つみやおもりかに、きらるべきのうて(討手)むかひしかば、峰樹やすからず、われ、なき名にくもりていまこゝにきられ(斬られ)なん。よし、いのち(命)はめされるとも、たましゐはあめ(天)にとび、つちにはしりて、此のうらみはるけんと、りしぶをとり、かさぐりにくりて、うたれ給ふ。その頚を、福山にさらすべきとてもてまいるに、みち遠ければ、江差の寺に一夜とどまりてけるほどに、そのくびおきたるひとまより火のいでて、此寺のこり(残り)なくやけ(焼)、そのうらみしげしげなりしかと、ところどころのおほんいりのしるしにて、いまはゆめなけんとか。』と実山和尚の語る門昌庵の記述。

熊石町史

熊石町史の中にも「門昌庵事件」として「熊石と云えば門昌庵といい、門昌庵と云えば柏厳和尚と、道南地方の人でこの事件を知らない人は一人もないほどで、すでに三百年以余も経過しているのに何故だろう・・・」ともある

道南五霊場の一つ門昌庵全景

因みに説明版によると、門昌庵の赤門は京都の桃山御殿の裏門を五代慶広が豊臣秀吉から賜ったもので、後に十四代章広が門昌庵に寄進したものである。熊石観光協会

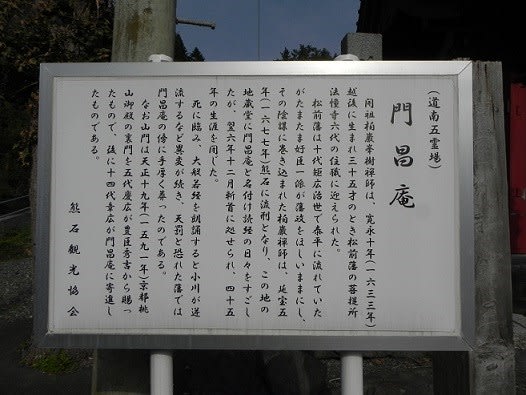

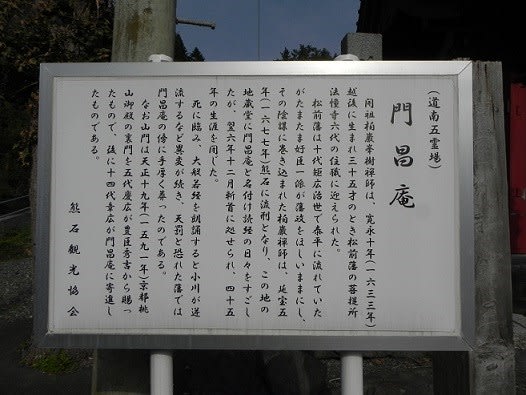

門昌庵の説明版(要約)

『松前藩は重大矩広活世で太平に流れていたが、たまたま奸臣一派が藩政をほしいままにし、その陰謀に巻き込まれた柏厳禅師は延宝五年(一六七七)に熊石に流刑となり、此の地の地蔵堂に「門昌庵」と名付け読経の日々を過ごしたが、翌六年十に月斬首に処せられ四十五年の生涯を閉じた。死に臨み、大般若経を朗誦すると小川が逆流するなど異変が続き、天罰と恐れた藩では門昌庵の傍に手厚く葬ったのである。』

門昌庵開山柏厳和尚山脈

柏厳和尚が迎えられた松前の法幢時

説明版の中に・・・

『開創、再建について諸説があるが、文明二年(一四七〇)若狭国遠敷神通寺出身の宗源和尚が大館に創建・・・天文一〇年(一五四六)松前家三世義広、四世季広(すえひろ)の二大にわたり、再興・・・以後松前家の菩提寺となり・・・、明治元年(一八六八)箱館戦争の折り、御用火事に遭った・・・。道南で有名な伝説「門昌庵事件」の主人公柏厳和尚はこの寺の六代目住職であった。 松前町』と書いてある。次回は今まで、菅江真澄の歌碑を訪ねたところをまとめてみよう・・・と思っている。

久しく遠い・・・というイメージはない。

この地については蝦夷地探検家の松浦武四郎も「渡島日誌」巻之参で平田内温泉やヤンカ岳・冷水岳にも触れているが、『ヤンケ岳に近しと佐平衛(案内人)は云いしかど、其の用意もなければ帰りぬ。』と山登りの準備がないので、諦めたということを記録している。さらに『川を越えて人家つづき、則熊石村なり。弥助崎上に戒社有、ボウシ岩、畳岩二つならび海中に有。上は平山。イシンボウ先、中歌、根崎、上に門昌庵禅宗大神宮、明專寺一向宗、勢至堂浄土宗等云有。』と地域の探検調査の記録がある。

また、江戸後期の国学者、紀行家である菅江真澄も松前の沖の口に着いてから、道南の松前・江差から日本海側太田神社西側では戸井町・豊浦方面を旅し、歌碑や文献にも残っている。

彼の著書「えみしのさえき」に熊石の門昌庵について記述がある。

≪熊石≫

『ちかとなりの門昌庵という、寺めける庵に、常陸国多賀郡よりすすめる実山上人をとぶらふ。上人ものがたりして、この庵は、福山の法幢時の六世にあたる柏巌峰樹和尚として、世に聞こえあるすけ(出家)ながら女ごころありけるよし、人のざうげんにて、山越しのつみとて、この浦にながされておはしたるをりしも建給ひて、をこない給ひしをいよいよいよざうげんいひそへて、猶つみやおもりかに、きらるべきのうて(討手)むかひしかば、峰樹やすからず、われ、なき名にくもりていまこゝにきられ(斬られ)なん。よし、いのち(命)はめされるとも、たましゐはあめ(天)にとび、つちにはしりて、此のうらみはるけんと、りしぶをとり、かさぐりにくりて、うたれ給ふ。その頚を、福山にさらすべきとてもてまいるに、みち遠ければ、江差の寺に一夜とどまりてけるほどに、そのくびおきたるひとまより火のいでて、此寺のこり(残り)なくやけ(焼)、そのうらみしげしげなりしかと、ところどころのおほんいりのしるしにて、いまはゆめなけんとか。』と実山和尚の語る門昌庵の記述。

熊石町史

熊石町史の中にも「門昌庵事件」として「熊石と云えば門昌庵といい、門昌庵と云えば柏厳和尚と、道南地方の人でこの事件を知らない人は一人もないほどで、すでに三百年以余も経過しているのに何故だろう・・・」ともある

道南五霊場の一つ門昌庵全景

因みに説明版によると、門昌庵の赤門は京都の桃山御殿の裏門を五代慶広が豊臣秀吉から賜ったもので、後に十四代章広が門昌庵に寄進したものである。熊石観光協会

門昌庵の説明版(要約)

『松前藩は重大矩広活世で太平に流れていたが、たまたま奸臣一派が藩政をほしいままにし、その陰謀に巻き込まれた柏厳禅師は延宝五年(一六七七)に熊石に流刑となり、此の地の地蔵堂に「門昌庵」と名付け読経の日々を過ごしたが、翌六年十に月斬首に処せられ四十五年の生涯を閉じた。死に臨み、大般若経を朗誦すると小川が逆流するなど異変が続き、天罰と恐れた藩では門昌庵の傍に手厚く葬ったのである。』

門昌庵開山柏厳和尚山脈

柏厳和尚が迎えられた松前の法幢時

説明版の中に・・・

『開創、再建について諸説があるが、文明二年(一四七〇)若狭国遠敷神通寺出身の宗源和尚が大館に創建・・・天文一〇年(一五四六)松前家三世義広、四世季広(すえひろ)の二大にわたり、再興・・・以後松前家の菩提寺となり・・・、明治元年(一八六八)箱館戦争の折り、御用火事に遭った・・・。道南で有名な伝説「門昌庵事件」の主人公柏厳和尚はこの寺の六代目住職であった。 松前町』と書いてある。次回は今まで、菅江真澄の歌碑を訪ねたところをまとめてみよう・・・と思っている。