第4話 失敗の本質とメタエンジニアリング

日本工学アカデミーが提案した根本的エンジニアリングは、その目的の一つを優れたイノベーションの持続であるとしている。その為の方法論が第1話で示したMECIサイクルと呼ばれるものであるが、発想法がいかに優れていても、肝心のI(Implementation)即ち社会への適用がおろそかでは結果として失敗となってしまう。最近の日本の製造業にはそのような例が後を絶たない。そこで、失敗の本質を色々な角度から考察する必要性が生まれる。

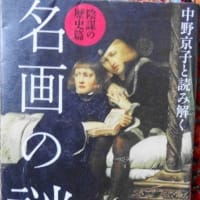

このことを、失敗の本質、戦場のリーダーシップ編、野中郁次郎編、ダイヤモンド社(2012) を基に考えてみることにする。この書は最近出版されたものだが、以前に出版された同様の著書からの数年間の準備期間の痕をその内容から感じることができる。多くの例題は日本の旧陸海軍の話だが、その歴史的事実にも成功と失敗が入り乱れている。そして、その差異を世界的な歴史事実とも照らし合わせて、失敗の本質を追究している。そして、副題に示されたように、主要なテーマはリーダーの素質である。

先ずは組織論。「開かれた多様性を排除し、同質性の高いメンバーで独善的に意思決定をする内向きな組識であった」が失敗の本質の一つであるとしている。これは福島原発事故で再三指摘をされたことに共通している、所謂「むら社会」であろう。エンジニアリングにおいても、先ず避けるべき要件なのだ。

次に、「リーダーに求められる6つの能力」は、

① 「善い」目的をつくる能力

② 場をタイムリーにつくる能力

③ ありのままの現実を直視する能力

④ 直感の本質を概念化する能力

⑤ 概念を実現する政治力

⑥ 実践知を組織化する能力

であり、これらを具備した者を「フロネチィク・リーダー」と称するとしている。

フロネチィク・リーダーの育成に必要な事柄が色々と述べられているが、最大の課題はリベラルアーツ教育の拡充であるとしている。「近代日本では、西洋の列強に追いつけ追い越せとばかり、法学、工学、言語等の実学を重んじた結果、欧米諸国のリベラルアーツ教育が重視した教養、すなわち文法・論理・修辞学の三学問や、天文学,幾何学、算術、音楽などのアーツ、それに哲学、歴史などを学ぶ意義が顧みられることはなかった。」また、「先ほど成功と失敗の経験の重要性を指摘したが、もう一方では教養(リベラル・アーツ)も重要な要素である。哲学や歴史、文学などを学ぶ中で、関係性を読み解く能力を身につけることができる」とある。

この文章から感じることは、現代日本のグローバル化を求める社会の現状との相似性である。

また、このことはメタエンジニアリングとの共通性がおおいにあると思う。なかでも、グローバルな事態における指揮官の資質として、哲学と異文化理解力が重要としている。「戦闘部隊の指揮官には軍事専門能力だけではなく異文化理解力、すなわち現地の政治・経済・社会・宗教等の幅広い知識が求められる。」である。主語を「グローヴァル・イノベーションを目指すエンジニア」に代えても全く同じことであろう。逆にいえば、哲学と異文化に対する正確な理解のないままに突進をしても、失敗をするであろうということなのだ。

リベラルアーツとフロネチィク・リーダーについては、詳細な説明が加えられている。

「アリストテレスが提唱したフロネシス(賢慮)という概念がある。そもそもアリストテレスは知を五つに分類した。直感的に原理を把握するヌース(知性)、真理を見極めるソフィア(智慧)、客観的知識としてのエピステーメ、物をつくりだす実践的知識としてのテクネ、そして、豊かな思慮分別を持ち、一刻ごとにかわるそのつどの文脈に応じた最適な判断や行為を行うことを可能にするフロネシスである。」と説明をしている。その上で、これらを先ほどの6つの能力に纏めたわけである。ここで、テクネがエンジニアリングの最も近いことではあるが、他のものを加えれば、それはおのずとメタエンジニアリングになるのではないだろうか。また、「ありのままの現実に身を置きながら、見えない本質をいかに直感し、概念にするか、それを可能にするのが実践知であり、それを備えているのがフロネチィク・リーダーである。」とも述べている。正に、メタエンジニアリングそのものと共通であると云えるのではないだろうか。

日本工学アカデミーが提案した根本的エンジニアリングは、その目的の一つを優れたイノベーションの持続であるとしている。その為の方法論が第1話で示したMECIサイクルと呼ばれるものであるが、発想法がいかに優れていても、肝心のI(Implementation)即ち社会への適用がおろそかでは結果として失敗となってしまう。最近の日本の製造業にはそのような例が後を絶たない。そこで、失敗の本質を色々な角度から考察する必要性が生まれる。

このことを、失敗の本質、戦場のリーダーシップ編、野中郁次郎編、ダイヤモンド社(2012) を基に考えてみることにする。この書は最近出版されたものだが、以前に出版された同様の著書からの数年間の準備期間の痕をその内容から感じることができる。多くの例題は日本の旧陸海軍の話だが、その歴史的事実にも成功と失敗が入り乱れている。そして、その差異を世界的な歴史事実とも照らし合わせて、失敗の本質を追究している。そして、副題に示されたように、主要なテーマはリーダーの素質である。

先ずは組織論。「開かれた多様性を排除し、同質性の高いメンバーで独善的に意思決定をする内向きな組識であった」が失敗の本質の一つであるとしている。これは福島原発事故で再三指摘をされたことに共通している、所謂「むら社会」であろう。エンジニアリングにおいても、先ず避けるべき要件なのだ。

次に、「リーダーに求められる6つの能力」は、

① 「善い」目的をつくる能力

② 場をタイムリーにつくる能力

③ ありのままの現実を直視する能力

④ 直感の本質を概念化する能力

⑤ 概念を実現する政治力

⑥ 実践知を組織化する能力

であり、これらを具備した者を「フロネチィク・リーダー」と称するとしている。

フロネチィク・リーダーの育成に必要な事柄が色々と述べられているが、最大の課題はリベラルアーツ教育の拡充であるとしている。「近代日本では、西洋の列強に追いつけ追い越せとばかり、法学、工学、言語等の実学を重んじた結果、欧米諸国のリベラルアーツ教育が重視した教養、すなわち文法・論理・修辞学の三学問や、天文学,幾何学、算術、音楽などのアーツ、それに哲学、歴史などを学ぶ意義が顧みられることはなかった。」また、「先ほど成功と失敗の経験の重要性を指摘したが、もう一方では教養(リベラル・アーツ)も重要な要素である。哲学や歴史、文学などを学ぶ中で、関係性を読み解く能力を身につけることができる」とある。

この文章から感じることは、現代日本のグローバル化を求める社会の現状との相似性である。

また、このことはメタエンジニアリングとの共通性がおおいにあると思う。なかでも、グローバルな事態における指揮官の資質として、哲学と異文化理解力が重要としている。「戦闘部隊の指揮官には軍事専門能力だけではなく異文化理解力、すなわち現地の政治・経済・社会・宗教等の幅広い知識が求められる。」である。主語を「グローヴァル・イノベーションを目指すエンジニア」に代えても全く同じことであろう。逆にいえば、哲学と異文化に対する正確な理解のないままに突進をしても、失敗をするであろうということなのだ。

リベラルアーツとフロネチィク・リーダーについては、詳細な説明が加えられている。

「アリストテレスが提唱したフロネシス(賢慮)という概念がある。そもそもアリストテレスは知を五つに分類した。直感的に原理を把握するヌース(知性)、真理を見極めるソフィア(智慧)、客観的知識としてのエピステーメ、物をつくりだす実践的知識としてのテクネ、そして、豊かな思慮分別を持ち、一刻ごとにかわるそのつどの文脈に応じた最適な判断や行為を行うことを可能にするフロネシスである。」と説明をしている。その上で、これらを先ほどの6つの能力に纏めたわけである。ここで、テクネがエンジニアリングの最も近いことではあるが、他のものを加えれば、それはおのずとメタエンジニアリングになるのではないだろうか。また、「ありのままの現実に身を置きながら、見えない本質をいかに直感し、概念にするか、それを可能にするのが実践知であり、それを備えているのがフロネチィク・リーダーである。」とも述べている。正に、メタエンジニアリングそのものと共通であると云えるのではないだろうか。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます