メタエンジニアの眼シリーズ(196)

TITLE: 原爆製造競争ではなかった

初回作成日;2021.11.20 最終改定日;

第2次世界大戦中の原爆開発は、ナチスがかなりのところまで進めていたので、慌てた連合軍が、ナチスに追われて米国に集まったユダヤ人物理学者を中心に大急ぎで開発をした、とされている。しかし、そのことが事実でないことが、この「なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか」トマス・パワーズ著、福武書店[1994]上下2冊の著書には克明に描かれている。

副題は「連合国が最も恐れた男・天才ハイゼルベルクの闘い」とあるが、この「闘い」は決して、原爆開発競争ではなかった。ハイゼルベルクは、原爆を作らせまいとして、敢えてドイツに残り闘ったのだ。

彼は、既に1932年にノーベル賞を受け、核分裂に関する理論的な天才と認められていた。話は、彼が1939年にアメリカを訪問して、ナチスに追われたドイツ人物理学者との面会の旅を続けたことで始まっている。それは、1933年にナチスによる追放令で米国に渡った科学者全員に、「ナチスドイツが終わった暁には、ドイツの科学を再建するために戻ってほしい。私は、その時までドイツに残り、若い学生たちを育てる義務を負っている。」とのメッセージを伝えるためだった。

確かに、ナチスドイツに原爆開発プロジェクトは存在した。しかし、それはごく初期のものであり、むしろ原子炉で発生する熱エネルギーを利用すること(つまり原発など)に向けられるべきと、ハイゼルベルクは考えていた。

彼の、「原爆に関する倫理的な議論をする必要はなかった」との発言が、数か所で引用されているが、それは、当時のドイツの実力では、原爆が完成するはずがないとの判断に基づくものだった。つまり、もし少しでも完成に近づけば、「原爆に関する倫理的な議論をする必要がある」の裏返しの発言だったと思われる。

冒頭の11ページにわたる「序章」には、全体のストーリーの要点が語られている。最初は、当時ヨーロッパで唯一の重水製造プラントがドイツ軍の手に落ちたことと、唯一のウラン鉱もドイツの支配下に置かれた事実だ。このノルウエーの重水製造プラントに対する英国スパイ組織による破壊工作は、別の本で読んだことがあった。この破壊工作は困難な後に成功するのだが、ナチスは数か月で復旧してしまった。そのことも、連合国側の疑念を確信に導く一つの原因だった。

「序章」の大部分は、戦後行われた「アルゾス調査団」の報告書の内容と、その内容の吟味になっている。彼らは、ドイツ南部の洞穴で初歩的な原子炉を見つけた。事実はそれだけであり、原爆研究の痕跡は全くなかった。調査団は、①ナチスが分かりもしない科学の問題に頭を突っ込み過ぎたこと。②ハイゼルベルクが物理学上の間違いを犯した、と結論した。つまり、あくまでもナチスの原爆開発が進められていたことの実証に拘った。

しかし、事実は『ドイツが原子爆弾の製造方法を完全に理解していたこと、ヒットラーのために原爆をつることは本意ではなかったこと、そして戦時中のドイツには手に負えない大事業であり、軍部もその点を認めていたため、モラルにかかわる決定を下さずに済んだといった話をした(以下略)』(p.13)と、戦後の1947年にハイゼルベルクがアメリカ人の記者に語っている。

戦後の米国にとっては、ハイゼルベルクが『ヒットラーのために原爆をつることを拒否したとなれば、連合国側の科学者がローズヴェルトのために原爆をつくったことがなぜ正当な行為となるのか、実際に説明を求められることになるだろう。』(pp.17-18)とある。

上下2巻の主文には、「ハイゼルベルクとニール・ボーアの友情」、「ユダヤ物理学」、「ナチ党の考え」、「連合国の情報活動」(以上は上巻)。「アルゾス調査団」、「連合国側の思惑」、「ナチスドイツの敗北」、「原爆投下」、「ハイゼルベルクの沈黙」(以上は下巻)など37章が克明に描かれている。その書き方は、歴史書の形態をとっている。

主なものを拾うと、1943年にロンドンで「原子力情報を扱うイギリ・スアメリカ合同委員会を組織する」(下巻p.69)会議が行われたが、直ぐにイギリス側は蚊帳の外に置かれたとある。また、戦時中もドイツの物理学者は、原子力に関する論文を、多くの科学雑誌に投稿したのは、原爆開発が極秘に行われるとする疑念に矛盾する(p. )。イギリス側は1943年にドイツには原爆計画が進行していないとの結論で固まっていた(下巻pp.70-71)。つまり、米国だけが原爆の完成に拘り続けたことが明らかにされていある。

1943年にボーアがイギリスにわたり、多くの情報を連合軍側に話した。その中には、かつて(多分1941年)ハイゼルベルクがボーアと交わした会話も含まれていた。アメリカの情報将校の覚書として、『ボーアは軍事利用の可能性はないと信じている、とも言っている。彼は、ボーアがその考えをハイゼルベルクから吹き込まれたと考えている』(上巻p.489)と記されていた。

イギリス情報部は、ドイツの機密無線について多くの情報を得ていた。その中には、ロケット計画に関する情報が含まれていたが、原子爆弾計画についての情報は全くなかった。その結果、『計画そのものが存在しないとことだと結論することは容易だった。』(下巻p.73)とある。これらの記事は、つまるところ、当時は米国だけが、多くの情報を無視して原爆の完成に拘り続けたことが明らかにされている。

昨年、私は戦争前後の日本軍の飛行機のありさまを調べた。ある著書に拠れば、終戦時に残された機体の数は膨大なものだった。

『この間に破壊された日本製の機体とエンジンについては、米軍による詳細な記録が残され、その多くはワシントンの国立公文書館に保管されている。それらは、多くの写真を交えた大型本としてスミソニアン協会の国立航空宇宙博物館の元主席学芸員の手によって纏められた。原題は「Broken Wings of the SAMURAI」

そこには、当時の戦場を始め世界各地に保存されている機体とエンジンについての詳細な記録も含まれている。特に東南アジアでは、残された機体とエンジンをもとに、戦後直後の各国の軍用機に関する技術の伝承も行われたと記されている。

「序文」には、『1945年6月末までに、8000機の体当たりがあり、4800機の陸軍機と、5900機の海軍機が特殊攻撃用に改造されていた』、と記されている。それらは、製造時は戦闘機、爆撃機、練習機および偵察機だった。このように、すべての航空機は特にエンジンの換装などにより、用途を比較的容易に代えることが可能で、このことは、現在でも広く行われている。

戦争の終末期には、米軍は上陸を敢行しなければならない。この作戦に対して、上陸地点で、無数の特攻機が上陸用舟艇に乗り移る局面で、戦艦や輸送艦に対して用いられると考えられていた。そのような状態では、本土上陸作戦は大いに危険であると判断されたことは、容易に推測される。』

一部は、R.C.ミケシュ「破壊された日本軍機」石澤和彦訳、三樹書房(2014)より引用

終戦末期に、米軍は日本軍のあらゆる情報を手にしていた。沖縄戦の経験から、本土上陸作戦は不可能であり、別の方法を選ばざるを得なくなっていた。それが原爆だったのだろう。ナチスドイツは、早々に原爆計画をあきらめていた。日本でも、陸軍は戦争末期にはジェット機の開発をあきらめたのと、同じことのように思う。かろうじて、日本海軍が幸運にもドイツからジェットエンジンの断面図を入手して、開発を再開したのだが、それがなければ海軍も動かなかったと思う。戦争の末期に、それほどの余裕が生まれるはずがない。

多くのドイツ人が関与したアメリカ製の原爆は、ドイツに対して使われることはあり得ない。やはり、開発の目的は、当初から日本だったように思う。日本人相手ならば、ヨーロッパ各国からの非難も大きくはならないいと予測したのであろう。(事実、そのことは歴史が証明している)戦後の超大国を目指していたアメリカ政府は、ドイツの原発計画が中断していた事実を隠し通したのだ。

TITLE: 原爆製造競争ではなかった

初回作成日;2021.11.20 最終改定日;

第2次世界大戦中の原爆開発は、ナチスがかなりのところまで進めていたので、慌てた連合軍が、ナチスに追われて米国に集まったユダヤ人物理学者を中心に大急ぎで開発をした、とされている。しかし、そのことが事実でないことが、この「なぜ、ナチスは原爆製造に失敗したか」トマス・パワーズ著、福武書店[1994]上下2冊の著書には克明に描かれている。

副題は「連合国が最も恐れた男・天才ハイゼルベルクの闘い」とあるが、この「闘い」は決して、原爆開発競争ではなかった。ハイゼルベルクは、原爆を作らせまいとして、敢えてドイツに残り闘ったのだ。

彼は、既に1932年にノーベル賞を受け、核分裂に関する理論的な天才と認められていた。話は、彼が1939年にアメリカを訪問して、ナチスに追われたドイツ人物理学者との面会の旅を続けたことで始まっている。それは、1933年にナチスによる追放令で米国に渡った科学者全員に、「ナチスドイツが終わった暁には、ドイツの科学を再建するために戻ってほしい。私は、その時までドイツに残り、若い学生たちを育てる義務を負っている。」とのメッセージを伝えるためだった。

確かに、ナチスドイツに原爆開発プロジェクトは存在した。しかし、それはごく初期のものであり、むしろ原子炉で発生する熱エネルギーを利用すること(つまり原発など)に向けられるべきと、ハイゼルベルクは考えていた。

彼の、「原爆に関する倫理的な議論をする必要はなかった」との発言が、数か所で引用されているが、それは、当時のドイツの実力では、原爆が完成するはずがないとの判断に基づくものだった。つまり、もし少しでも完成に近づけば、「原爆に関する倫理的な議論をする必要がある」の裏返しの発言だったと思われる。

冒頭の11ページにわたる「序章」には、全体のストーリーの要点が語られている。最初は、当時ヨーロッパで唯一の重水製造プラントがドイツ軍の手に落ちたことと、唯一のウラン鉱もドイツの支配下に置かれた事実だ。このノルウエーの重水製造プラントに対する英国スパイ組織による破壊工作は、別の本で読んだことがあった。この破壊工作は困難な後に成功するのだが、ナチスは数か月で復旧してしまった。そのことも、連合国側の疑念を確信に導く一つの原因だった。

「序章」の大部分は、戦後行われた「アルゾス調査団」の報告書の内容と、その内容の吟味になっている。彼らは、ドイツ南部の洞穴で初歩的な原子炉を見つけた。事実はそれだけであり、原爆研究の痕跡は全くなかった。調査団は、①ナチスが分かりもしない科学の問題に頭を突っ込み過ぎたこと。②ハイゼルベルクが物理学上の間違いを犯した、と結論した。つまり、あくまでもナチスの原爆開発が進められていたことの実証に拘った。

しかし、事実は『ドイツが原子爆弾の製造方法を完全に理解していたこと、ヒットラーのために原爆をつることは本意ではなかったこと、そして戦時中のドイツには手に負えない大事業であり、軍部もその点を認めていたため、モラルにかかわる決定を下さずに済んだといった話をした(以下略)』(p.13)と、戦後の1947年にハイゼルベルクがアメリカ人の記者に語っている。

戦後の米国にとっては、ハイゼルベルクが『ヒットラーのために原爆をつることを拒否したとなれば、連合国側の科学者がローズヴェルトのために原爆をつくったことがなぜ正当な行為となるのか、実際に説明を求められることになるだろう。』(pp.17-18)とある。

上下2巻の主文には、「ハイゼルベルクとニール・ボーアの友情」、「ユダヤ物理学」、「ナチ党の考え」、「連合国の情報活動」(以上は上巻)。「アルゾス調査団」、「連合国側の思惑」、「ナチスドイツの敗北」、「原爆投下」、「ハイゼルベルクの沈黙」(以上は下巻)など37章が克明に描かれている。その書き方は、歴史書の形態をとっている。

主なものを拾うと、1943年にロンドンで「原子力情報を扱うイギリ・スアメリカ合同委員会を組織する」(下巻p.69)会議が行われたが、直ぐにイギリス側は蚊帳の外に置かれたとある。また、戦時中もドイツの物理学者は、原子力に関する論文を、多くの科学雑誌に投稿したのは、原爆開発が極秘に行われるとする疑念に矛盾する(p. )。イギリス側は1943年にドイツには原爆計画が進行していないとの結論で固まっていた(下巻pp.70-71)。つまり、米国だけが原爆の完成に拘り続けたことが明らかにされていある。

1943年にボーアがイギリスにわたり、多くの情報を連合軍側に話した。その中には、かつて(多分1941年)ハイゼルベルクがボーアと交わした会話も含まれていた。アメリカの情報将校の覚書として、『ボーアは軍事利用の可能性はないと信じている、とも言っている。彼は、ボーアがその考えをハイゼルベルクから吹き込まれたと考えている』(上巻p.489)と記されていた。

イギリス情報部は、ドイツの機密無線について多くの情報を得ていた。その中には、ロケット計画に関する情報が含まれていたが、原子爆弾計画についての情報は全くなかった。その結果、『計画そのものが存在しないとことだと結論することは容易だった。』(下巻p.73)とある。これらの記事は、つまるところ、当時は米国だけが、多くの情報を無視して原爆の完成に拘り続けたことが明らかにされている。

昨年、私は戦争前後の日本軍の飛行機のありさまを調べた。ある著書に拠れば、終戦時に残された機体の数は膨大なものだった。

『この間に破壊された日本製の機体とエンジンについては、米軍による詳細な記録が残され、その多くはワシントンの国立公文書館に保管されている。それらは、多くの写真を交えた大型本としてスミソニアン協会の国立航空宇宙博物館の元主席学芸員の手によって纏められた。原題は「Broken Wings of the SAMURAI」

そこには、当時の戦場を始め世界各地に保存されている機体とエンジンについての詳細な記録も含まれている。特に東南アジアでは、残された機体とエンジンをもとに、戦後直後の各国の軍用機に関する技術の伝承も行われたと記されている。

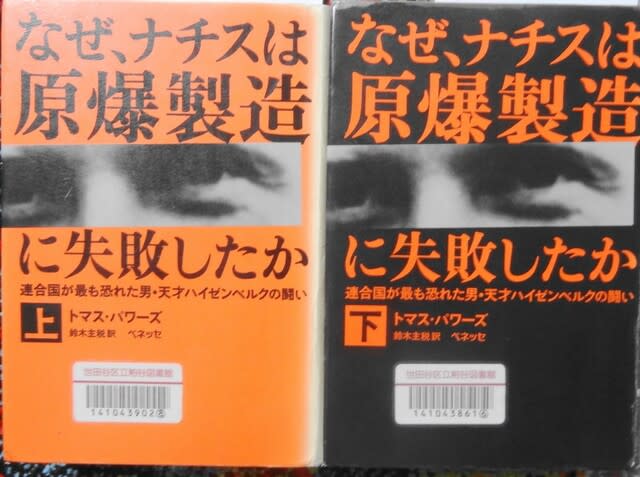

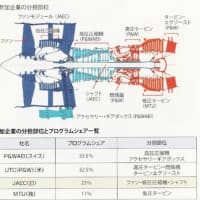

「序文」には、『1945年6月末までに、8000機の体当たりがあり、4800機の陸軍機と、5900機の海軍機が特殊攻撃用に改造されていた』、と記されている。それらは、製造時は戦闘機、爆撃機、練習機および偵察機だった。このように、すべての航空機は特にエンジンの換装などにより、用途を比較的容易に代えることが可能で、このことは、現在でも広く行われている。

戦争の終末期には、米軍は上陸を敢行しなければならない。この作戦に対して、上陸地点で、無数の特攻機が上陸用舟艇に乗り移る局面で、戦艦や輸送艦に対して用いられると考えられていた。そのような状態では、本土上陸作戦は大いに危険であると判断されたことは、容易に推測される。』

一部は、R.C.ミケシュ「破壊された日本軍機」石澤和彦訳、三樹書房(2014)より引用

終戦末期に、米軍は日本軍のあらゆる情報を手にしていた。沖縄戦の経験から、本土上陸作戦は不可能であり、別の方法を選ばざるを得なくなっていた。それが原爆だったのだろう。ナチスドイツは、早々に原爆計画をあきらめていた。日本でも、陸軍は戦争末期にはジェット機の開発をあきらめたのと、同じことのように思う。かろうじて、日本海軍が幸運にもドイツからジェットエンジンの断面図を入手して、開発を再開したのだが、それがなければ海軍も動かなかったと思う。戦争の末期に、それほどの余裕が生まれるはずがない。

多くのドイツ人が関与したアメリカ製の原爆は、ドイツに対して使われることはあり得ない。やはり、開発の目的は、当初から日本だったように思う。日本人相手ならば、ヨーロッパ各国からの非難も大きくはならないいと予測したのであろう。(事実、そのことは歴史が証明している)戦後の超大国を目指していたアメリカ政府は、ドイツの原発計画が中断していた事実を隠し通したのだ。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます