ブログ;その場考学との徘徊(65)

題名;江戸の街道を歩く(1) 場所;東京都 月日;R2.5.6

テーマ;文化と文明の関係 作成日;R2.5.7

TITLE:甲州街道、初台からスタート

新型コロナの緊急事態宣言で東京都が決めた在宅期間の最終日(R2.5.6)に、ガラガラの京王線に乗って初台駅へ向かった。初台は、私が6歳から20年間暮らした場所で、当時の住所は代々木初台町であった。今は、代々木5丁目。つまり、代々木駅と初台駅の中間に私の実家がある。代々木駅との中間には、明治神宮と代々木公園があり、私の実家は、それらと春の小川を挟んだ岡の上で、その丘の南端には縄文遺跡で有名な代々木八幡がある。

代々木公園と代々木八幡は、私の子供時代の遊び場だった。特に代々木公園は、古くは代々木練兵場で、徳川大尉が日本で動力飛行機の初飛行を行った記念碑がある。その後、敗戦で米軍用のワシントンハイツになった。広い原っぱだったが、MPがうろうろしていて、入ると撃たれると云われていたが、子供だけの草野球はOKだった。私が、大学入学をした年には、オリンピック村に転用されて、その後、現在の公園になった。 そのはるか昔に、そこにあるお寺があった、今日のウオーキングの終点は、そのお寺の移住先になっている。

今日のウオーキングを思い立ったのは、前の日に買った黒田涼著「江戸の街道を歩く」祥伝社新書(2016)を見てだった。私の小学校は京王線と甲州街道の脇にあり、目の前には玉川上水が流れていた。今は、京王線が地下を走り、すべて遊歩道になっている。そこを歩いてみたかった。

初台駅のオペラシティー側の出口は、甲州街道と山手通りの交差点になっている。そこを北に進むと、「不動通り商店街」の入り口がある。昔は、下町を思わせる賑やかな商店街だったが、今は西新宿のオフィス街が交差点の反対側まで押しよせて、昔の面影はない。

少し進むと、右側に大きな寺がある。通称「幡ヶ谷不動尊」で、正式には「荘厳寺」。真言宗で本山は室生寺とある。ここのお不動様は見ることができないのだが、寺の由緒書きには、「本尊不動明王像の作者は、延暦寺第5世座主、平将門を討滅した平貞盛、さらに武田信玄、北条氏政の手を経て、霊夢により当寺に納められた」とある。

寺には全く人気が無いが、インターホンがあり呼び出して、不動通りの最近の様子を聞いた。居酒屋ばかりで、昔の行事が全くできなくなったと、嘆いておられた。お守りを一つ頂くことにしたが、これがなんと¥500のお値打ちものだった。

奥に進むと立派なお庭と不動明王の石像が乗っている岩窟があった。

ここの石灯籠は、昔は先ほどの京王線の出口の交差点付近にあり、江戸時代の街道の道しるべで、行き先が刻まれている。今のそこからの眺めは、オペラシティーの超高層ビルだけが目立った。

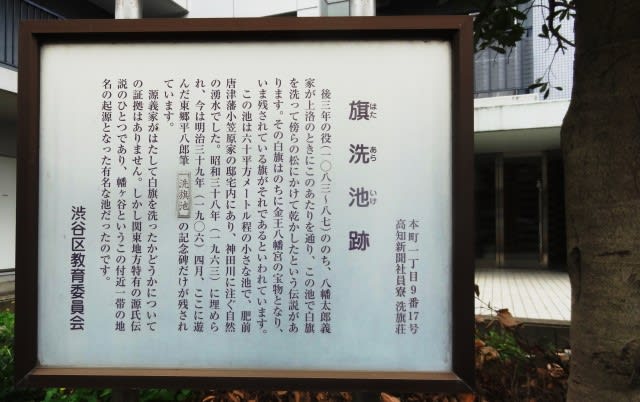

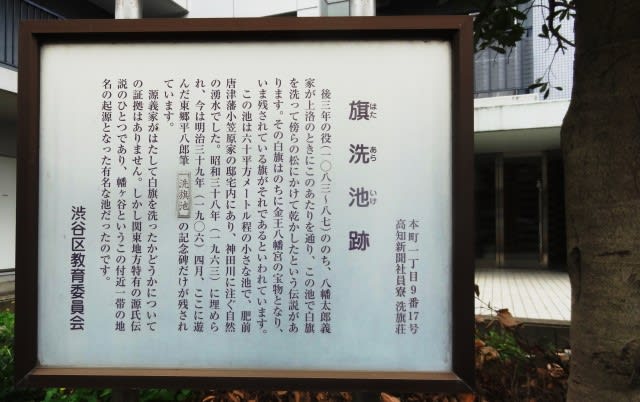

甲州街道に戻る途中の道端に、大きな石がある。ここは、高知新聞と高知放送の社宅だそうで、石の表面には何も書いていない。ところが、裏に廻ると見事な字が彫ってある。「洗旗池」とあり、東郷平八郎の筆跡だそうだ。

この池の伝説は、源義家が後三年の役の際に源氏の白旗を洗ったとの話で、幡ヶ谷の地名の起こりになったとある。京の都から東北へ抜ける街道筋だっだのだ。

しばらく、甲州街道添いの緑道を歩く。昔の京王線の線路跡で、左側には私が60年前以上前に通った小学校がある。非常に古い創立だが、名前の幡代小学校には、なにか因縁を感じる。

幡ヶ谷駅の近くの甲州街道添いのマンションの片隅に、二坪ほどの細長い建物がある。入口は薄暗く、手洗い場もあって湿っているので、公衆便所に見えてしまった。中に入ると階段の上に格子戸があり、中には数体の地蔵尊が祭られている。「幡ヶ谷子育て地蔵」というそうで、確かに説明板がある。外に出て改めて見ると、ずっと上には大きな九輪がついていた。

さらに進むと、笹塚駅手前に中野通りとの交差点がある。そこを右に入ると「清岸寺」がある。この寺が、昔は私の遊び場だったワシントンハイツのずっと昔に参宮橋の南にあったそうで、そのうちに江戸時代の地図で確かめてみよう。

ここの本堂は、千葉県の南房総市から移築されたそうで、またまた縁がある。境内には、酒呑地蔵があり、昔酒に酔って川でおぼれた青年が夢枕に立って、「酔っ払いをなくしたいので、立ててくれ」と願ってつくられたとある。

この辺りの甲州街道は、若いころの通勤も含めて、もう50年以上も車で通い続けている。今は、実家に居住する98歳の母親の様子を見に通う程度だが、60年の間に随分と走りやすくなった。

こようなゆっくりとした散歩の後には、いつも感じることなのだが、日本の伝統文化で優れたものは、分野によらずすべて明治維新よりも前に作られたように思う。絵画、仏像彫刻、寺院建築、詩歌、一般の家も古民家の方がはるかに優れている。文明は文化が進化したものと考えている。それに間違えはないと思う。では、なぜこのようなことが現実に起きているのだろうか。今思いつく答えは、―つしかない。

多くの文化は融合して、文明という社会イノベーションを起こす。つまり、新たな文明は巨大なイノベーションなのだ。しかし、それは破壊的イノベーションだった。つまり、それ以前に存在するものを、次々に破壊しながら巨大化するイノベーションなのだ。そう考えると、文化と文明の関係のつじつまが合ってくる。

文化はもっと進化してほしい。すると、文明はこれ以上拡大してはならないということになる。このことは、現代のGAFAにより世界中が直面している。

題名;江戸の街道を歩く(1) 場所;東京都 月日;R2.5.6

テーマ;文化と文明の関係 作成日;R2.5.7

TITLE:甲州街道、初台からスタート

新型コロナの緊急事態宣言で東京都が決めた在宅期間の最終日(R2.5.6)に、ガラガラの京王線に乗って初台駅へ向かった。初台は、私が6歳から20年間暮らした場所で、当時の住所は代々木初台町であった。今は、代々木5丁目。つまり、代々木駅と初台駅の中間に私の実家がある。代々木駅との中間には、明治神宮と代々木公園があり、私の実家は、それらと春の小川を挟んだ岡の上で、その丘の南端には縄文遺跡で有名な代々木八幡がある。

代々木公園と代々木八幡は、私の子供時代の遊び場だった。特に代々木公園は、古くは代々木練兵場で、徳川大尉が日本で動力飛行機の初飛行を行った記念碑がある。その後、敗戦で米軍用のワシントンハイツになった。広い原っぱだったが、MPがうろうろしていて、入ると撃たれると云われていたが、子供だけの草野球はOKだった。私が、大学入学をした年には、オリンピック村に転用されて、その後、現在の公園になった。 そのはるか昔に、そこにあるお寺があった、今日のウオーキングの終点は、そのお寺の移住先になっている。

今日のウオーキングを思い立ったのは、前の日に買った黒田涼著「江戸の街道を歩く」祥伝社新書(2016)を見てだった。私の小学校は京王線と甲州街道の脇にあり、目の前には玉川上水が流れていた。今は、京王線が地下を走り、すべて遊歩道になっている。そこを歩いてみたかった。

初台駅のオペラシティー側の出口は、甲州街道と山手通りの交差点になっている。そこを北に進むと、「不動通り商店街」の入り口がある。昔は、下町を思わせる賑やかな商店街だったが、今は西新宿のオフィス街が交差点の反対側まで押しよせて、昔の面影はない。

少し進むと、右側に大きな寺がある。通称「幡ヶ谷不動尊」で、正式には「荘厳寺」。真言宗で本山は室生寺とある。ここのお不動様は見ることができないのだが、寺の由緒書きには、「本尊不動明王像の作者は、延暦寺第5世座主、平将門を討滅した平貞盛、さらに武田信玄、北条氏政の手を経て、霊夢により当寺に納められた」とある。

寺には全く人気が無いが、インターホンがあり呼び出して、不動通りの最近の様子を聞いた。居酒屋ばかりで、昔の行事が全くできなくなったと、嘆いておられた。お守りを一つ頂くことにしたが、これがなんと¥500のお値打ちものだった。

奥に進むと立派なお庭と不動明王の石像が乗っている岩窟があった。

ここの石灯籠は、昔は先ほどの京王線の出口の交差点付近にあり、江戸時代の街道の道しるべで、行き先が刻まれている。今のそこからの眺めは、オペラシティーの超高層ビルだけが目立った。

甲州街道に戻る途中の道端に、大きな石がある。ここは、高知新聞と高知放送の社宅だそうで、石の表面には何も書いていない。ところが、裏に廻ると見事な字が彫ってある。「洗旗池」とあり、東郷平八郎の筆跡だそうだ。

この池の伝説は、源義家が後三年の役の際に源氏の白旗を洗ったとの話で、幡ヶ谷の地名の起こりになったとある。京の都から東北へ抜ける街道筋だっだのだ。

しばらく、甲州街道添いの緑道を歩く。昔の京王線の線路跡で、左側には私が60年前以上前に通った小学校がある。非常に古い創立だが、名前の幡代小学校には、なにか因縁を感じる。

幡ヶ谷駅の近くの甲州街道添いのマンションの片隅に、二坪ほどの細長い建物がある。入口は薄暗く、手洗い場もあって湿っているので、公衆便所に見えてしまった。中に入ると階段の上に格子戸があり、中には数体の地蔵尊が祭られている。「幡ヶ谷子育て地蔵」というそうで、確かに説明板がある。外に出て改めて見ると、ずっと上には大きな九輪がついていた。

さらに進むと、笹塚駅手前に中野通りとの交差点がある。そこを右に入ると「清岸寺」がある。この寺が、昔は私の遊び場だったワシントンハイツのずっと昔に参宮橋の南にあったそうで、そのうちに江戸時代の地図で確かめてみよう。

ここの本堂は、千葉県の南房総市から移築されたそうで、またまた縁がある。境内には、酒呑地蔵があり、昔酒に酔って川でおぼれた青年が夢枕に立って、「酔っ払いをなくしたいので、立ててくれ」と願ってつくられたとある。

この辺りの甲州街道は、若いころの通勤も含めて、もう50年以上も車で通い続けている。今は、実家に居住する98歳の母親の様子を見に通う程度だが、60年の間に随分と走りやすくなった。

こようなゆっくりとした散歩の後には、いつも感じることなのだが、日本の伝統文化で優れたものは、分野によらずすべて明治維新よりも前に作られたように思う。絵画、仏像彫刻、寺院建築、詩歌、一般の家も古民家の方がはるかに優れている。文明は文化が進化したものと考えている。それに間違えはないと思う。では、なぜこのようなことが現実に起きているのだろうか。今思いつく答えは、―つしかない。

多くの文化は融合して、文明という社会イノベーションを起こす。つまり、新たな文明は巨大なイノベーションなのだ。しかし、それは破壊的イノベーションだった。つまり、それ以前に存在するものを、次々に破壊しながら巨大化するイノベーションなのだ。そう考えると、文化と文明の関係のつじつまが合ってくる。

文化はもっと進化してほしい。すると、文明はこれ以上拡大してはならないということになる。このことは、現代のGAFAにより世界中が直面している。

※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます