14.2.3 日本ジェットエンジンという会社

禁止期間が終了すると、直ちに1953年に石川島重工、三菱重工、富士重工、富士精密、後に川崎航空機が出資による日本ジェットエンジン㈱(以後,NJE)が設立された。通産省の補助金を受けて、J01, J1, J2などのエンジン試作と試験が続けられたが、搭載する機体の具体的な計画までは進められなかった。会社の設立当時の状況について、プリンス自動車の社史には、次のような言葉が記されている。

『ジエット機、とくにそのエンジンの試作研究については、ばく大な費用を要するものである。欧米における研究も、各国政府の多大な援助によってそれぞれ達成せられたものであり、更にその性能向上のために、引続きあらゆる援助を与えているのが実状であった。

これに反し、わが国においては、航空機工業再開直後のことでもあり、ジエット・エンジンの研究開発に対する政府の基本方針も確立されておらず、加うるに、敗戦による復興経済の途上にあって、企業はいまだ資本蓄積も充分でなく、個々の企業が独力でこの研究にたずさわる程の体制には、到底達してはいなかったのである。いわんや、こうした新事業の開発にみられ勝ちな、排他的研究態度をとられるにおいては、ジエット・エンジンの早期開発は望むべくもなかったのである。

こうした情勢の中で、通産当局は、航空機生産審議会の答申もあって、政府出資の国策会社設立を計画し、関係機関協議の結果、とりあえず第1 段階として、石川島重工業株式会社、富士重工業株式会社、富士精密工業株式会社、新三菱重工業株式会社4社の共同出資によりジエット・エンジンの研究開発会社を設立することになった。』(pp.231)(11)

日本ジェットエンジン㈱が1967.8に関係者に配布した「社史」がある。この書には、発行日も発行社名もない。私の手元にあるのは、今井兼一郎氏に送られた1冊であり、添付の送り状の日付は昭和42年8月となっているので、それを発行日とした。

内容は、本文が41ページで、そのあとに全従業員の名簿が続いている。先ずは、その中から我々がお世話になった方々を拾ってみる。ちなみに、社長は植村甲午郎である。

取締役 土光敏夫

研究部長 永野 治

第1研究課員 石田一男

第2研究課員 飯島 孝

第2設計課長 今井兼一郎

第2設計課員 土光陽一郎、杉山佐太郎、関根正信、村島完治

工作技術課 榎本喜一 試作部次長 板垣乙吉

まだまだ数名おられるが、いずれも「ひとから、ひとへの技術の伝承」でお世話になった方々だった。

年表によると次のような経緯を辿っている。

昭和28年7月23日創立 資本金 4000万円(その後、毎年増資)

昭和29年7月31日 JO-1組立完了 同年12月15日 運転開始

同年10月1日 J1 試作着手見合わせ、同日 J2設計着手

昭和30年4月1日 J2設計中止

同年6月11日 本社田無に移転

同年12月25日 JO-1 運転実験打切

昭和31年3月31日 防衛庁よりJ3エンジン3基受注

同年11月16日 J3 第1号機(#31)組立完了

これ以降、順次試運転が行われたが、圧縮機破損、サージング発生、ベアリング破損、タービン翼破損などが、連続して発生している。

昭和34年10月1日 設計業務石川島に移管(前日に、多くの技術者は退社)

同年12月31日 技術関係残留社員全員退社

昭和35年4月30日 残務整理残留社員全員退社

「まえがき」には、『戦後わが国航空機工業再建の要請に応え、いち早く航空エンジンメーカーが大同団結をして、・・・。』とあるが、それが防衛庁からの受注も順調に進む中、多少の開発遅れのために、わずか数年で解散してしまったことと、それから20年ほど後に、全く同じことを繰り返した歴史の理を知ることを目的とし読み進める。

20年後の繰り返しとは、V2500エンジンの開発作業のさなか、それまで一致団結して設計にあった設計統括班を解体するばかりか、総ての設計グループを解散して、各社に戻してしまったことを指す。ジェットエンジンの開発には、巨大な資金とリスクが伴う。特に開発資金の回収には、機体製造会社の数倍の期間を要する。従って、世界に伍する産業として成長するためには、日本の一企業では、到底勝つことはできない。さらに、エンジンの設計についていえば、それは個別システムの統合作業にあらず、全体を一つのインテグレートしたシステムとして考えなければ、一つのエンジンを完成ささることはできない。

バラバラになった組織下でのジェットエンジン産業は、防衛庁の要求を満足させるエンジンの設計はできても、世界市場に乗り出すエンジンの開発は不可能であると考える。なぜ、同じことを繰り返されるのか、その理由をこの社史の中に見つけたように思う。

既知のように、昭和27年4月の解禁と共に、大宮富士重工㈱が320万円の補助金を受けて、研究試作を開始、また、石川島重工業㈱は、駐留米軍からジェットエンジンを借用して、研究調査を始めた。しかし、『欧米に著しく引き離されてしまった現実を思えば、この際むしろ各社一致協力して、これに当たるべきことは当然考えられるべきであろう・・・。』(p.5)とある。

そして、設立時の「覚書」は、『次の各項を誠意を以って遵守し、違反しないことを約する。』(p.6)として、15の項目が述べられている。しかし、そこには官製のために、いくつかの無理があることが見受けられる。それは、第5条の「役員は4社同数とする」、「もし合併が行われた場合には、権利は1社分として再配分する」、「将来当事者間に紛議を生じた場合には、通産大臣はその指名する者の裁定によって、・・・」などであり、ある一社の独走を敢えて阻む内容になっている。困難な開発作業をすすめれば、当然主導的な役割を果たすチームが必要になるが、私には、そのことを敢えて認めない内容に思える。そのことが、新エンジンの設計上でいかに重要であるかは、私のV2500とGE90エンジンでの経験が示している。

続いての「設立趣意書」では、復興中の日本にとっての重化学工業の振興が、いかに重要であるかが述べられている。つまり、狭い国土と人口稠密、資源不足であるが、その条件は現在もなんら変わりはない。当時は、多くの若者の命が失われて、若者不足の老齢社会であることも共通している。

4項目の「従業員」の特徴は、総務部長に通産省の役人を充てたくらいであり、後は至極普通と思われる。

7項目は「親睦会」とある。中核社員である出向者は、親会社の組合に属しており、早くから「親睦会」が発足した。このこともJAECと酷似している。もっとも、我々の場合は、単なる飲み会であったが、これが毎週のように行われた。

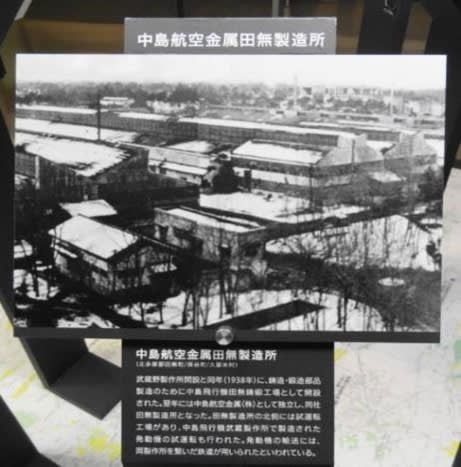

8項目の、「エンジン開発経過」には、多くの写真が収録されている。「大宮作業所運転場」、「富士重工の燃焼実験装置」、「富士精密の補機実験装置」、「石川島の翼回転試験装置」、「日本精工の軸受試験装置」、「田無の高速翼列実験装置、燃焼実験装置、様々な加工機械」などであり、このこともFJR710やV2500と同じである。ただし、FJR710の場合は、多くの回転実験装置は航空技術研究所にゆだねられていた。

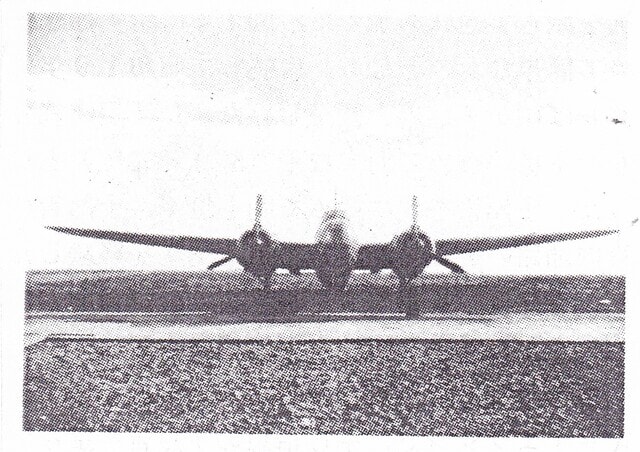

特筆事項としては、新明和工業が防衛庁のC46輸送機をFTBに改造して、J3エンジンを胴体下に懸吊して、機内には運転計測室を設け、高空再着火試験を行ったことが記されている。このことも、同様なことがFJR710で再現された。

そして、最後に、本題の第12項の「事業中止」の項目が、僅か2頁で語られている。これでは、教訓を残すには不十分と言わざるを得ない。しかし、この様なことの再発防止の教訓が遺されていれば、後のJAEC設計統括班の解体は免れたかもしれない。

冒頭は、『J3エンジンの基本的開発が完了し、その生産が石川島で行われることになったので、今後事業を継続して行くために、新たなる目標を何に置くべきか、我が社としては重大な死活問題に直面するに至った。』(p.37)で始まっている。

どうも、散々資金を投入して完成されたエンジンの製造が石川島一社に独占されてしまい、他の4社が、追加資金の供出を拒否したことが主原因と思われる。石川島から「製造権実施料」を取って、資金に充てる案も検討されたが、防衛庁からのみの受注量に期待が持てないとのことで、沙汰止みとなった。そして、会社の解体は必然となってしまった。

このような経緯を見れば、後の歴史は必然的に起ったと言えよう。要は、組織の在り方だった。実際、RJ500もV2500も同等な権利を有する開発組織では、開発中に色々な問題が生じたときの対応の調整は困難を極めるし、その時の時間と経費の浪費は膨大である。 GE,PWA,RRでの経験者は、そのことを知って、二度と同じ組織形態は望まなかった。即ち、その後は、ある一社がプライムになり、共同開発相手を募集して、個々に参加条件を決めて、単機種の開発にあたると云う組織形態である。

その様な中で日本の個々の会社では、プライムになるには、あまりにも力不足で、RSPに甘んじざるを得ないのは、当然と思える。やはり、歴史上唯一のチャンスは、RRとの50対50のRRJAEL社で、それは、当時の英国と日本の特殊な国情下でのことだった。そのような政治情勢の偶然は、もう二度と訪れることはない。

14.2.4 JRシリーズの研究のはじまり

1939年に設立された東京三鷹の逓信省所管の中央航空研究所の後を受けて、1955年に改めて総理府に航空技術研究所(NAL)が設立されて、それ以降の民間航空機用エンジンの研究の中心的な拠点となった。しかし、NATO戦略の一部に組み込まれた西ドイツと比べて、防衛との関係を一切遮断した研究は、実用とは離れたものと言わざるを得ない状態だった。

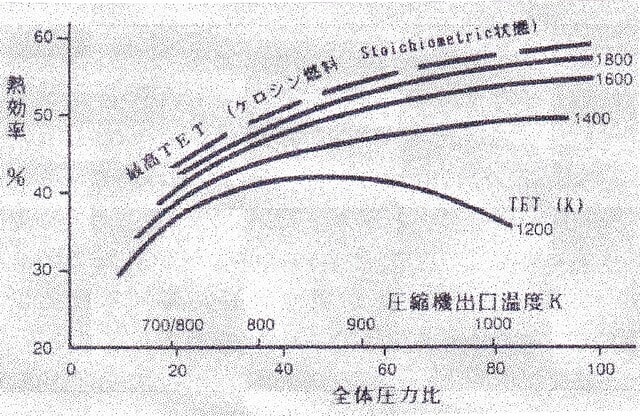

民間航空機用では、すでに欧米に大きく差をつけられており、当初この研究所が扱ったのは、垂直または短距離離着陸機用のエンジンであった。日本の狭い国土と短い滑走路に適した航空機とエンジンの研究に終始することになる。そこで必要なのは、各種の要素試験装置であった。このために研究所の設置に続けて、直ちに第1次6か年計画が実行された。主な設備は、空気源、圧縮機試験用、タービン試験用、実機燃焼器用、小型航空燃焼器用、高速翼列用、構造強度試験用、軸受試験用などの試験設備であった。(10)そして、技術的な研究を主目的とした研究用エンジンJRシリーズが始まった。幸い、全て要素に対して、試験設備が整えられていたので、多くの研究論文が発表された。また、それらを組み合わせて、要求性能を満足できるエンジンの設計も可能だった。

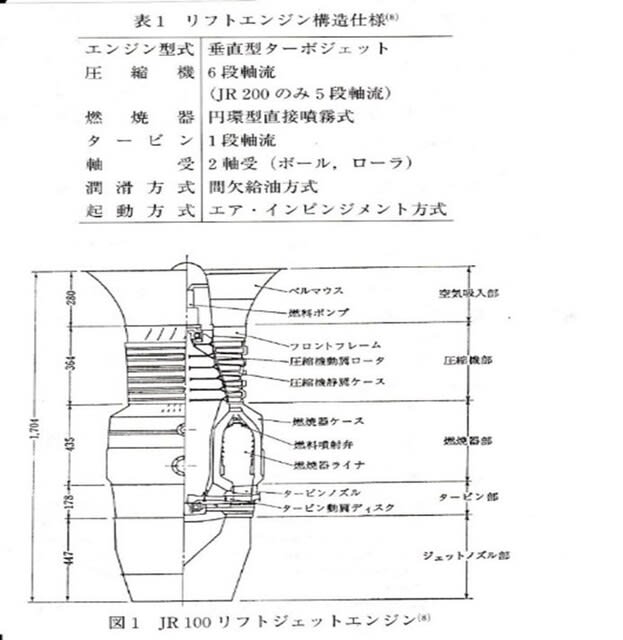

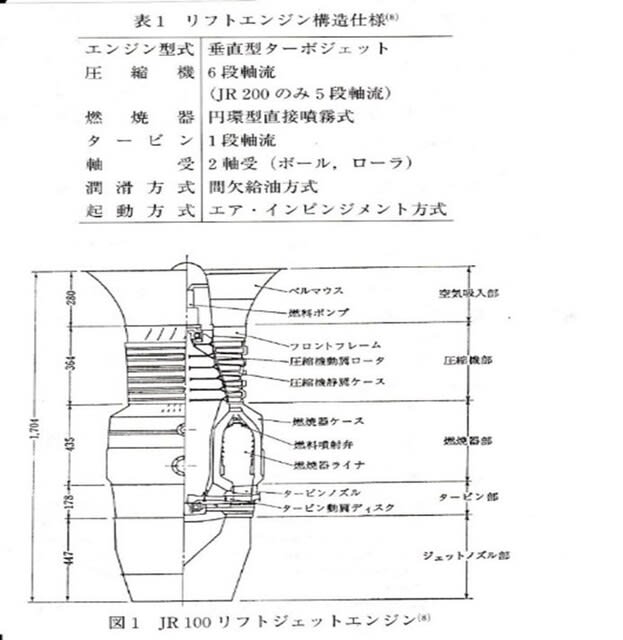

一つは、垂直離着機用エンジンであり、もう一つは短距離離着陸用エンジンだったが、前者が先行した。いわゆる「リフト・ジェットエンジン」である。このエンジンに第1に要求されることは、軽量化であり、世界一の推力重量比の達成が目標とされた。

まず、JR100エンジンで推力重量比10の実現が試みられ、既存の材料と加工法で実現するための構造設計がすすめられた。このエンジンは、垂直離着陸機VTOLのエンジンの姿勢制御の研究に用いられ、1971年に試験用テストベットの自由飛行に成功した。

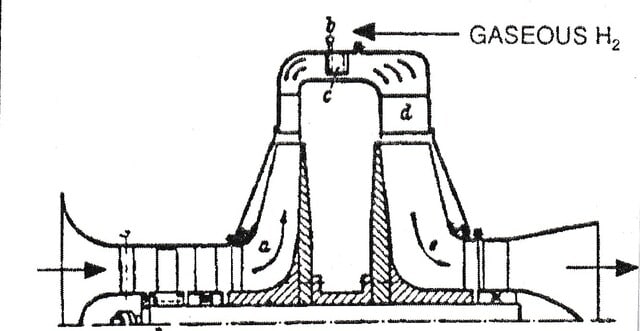

つづいて、JR200,220の設計が行われ、推力重量比15を達成した。このためには、サイクル温度の高温化技術が必須であり、各要素の性能向上の中で、特に高温タービンの研究への注力が続けられた。

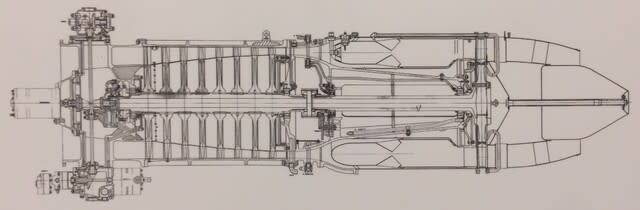

図3.9 JR100エンジン(10)

第14章の参考・引用文献;

(1)「日本の航空宇宙工業戦後史」日本航空宇宙工業会(1987)

(2) 林 貞助「旧陸軍試作の補助ジェットエンジンの全貌(その2)」日本ガスタービン学会誌、5-17(1977)

(3) 「幻のジェットエンジン「ネ-230」」日立製作所、日立タービン60周年記念会(2010)

(4)八島 聰「翼列失速フラッタに関する研究」東京大学博士論文(1977)

(5)芹沢良夫「変転の日々に生きて」日本機械学会誌87-793 (1984)

(6)棚沢 泰「極限状態でのネ-20」日本ガスタービン学会誌10-40(1983)

(7)長島利夫「ガスタービンの発明と技術変遷―航空用エンジンを主テーマに」日本ガスタービン学会誌36-2(2008)

(8)大槻幸雄、「日本における発達・開発process全体像」日本ガスタービン学会誌 36-3(2008) p.180-183

(9) R.C.ミケシュ「破壊された日本軍機」石澤和彦訳、三樹書房(2014)

(10)松木正勝「国産ジェットエンジンの開発」日本ガスタービン学会誌(2000) p.346-351

(11)「プリンス自動車株式会社 社史」(1997)

(12)「IHI航空宇宙30年の歩み」石川島播磨重工業(1987)

(13)前間孝則「ジェットエンジンに取り憑かれた男」講談社 (1989)

(14)八田圭三「ジェットエンジン再開」日本航空宇宙学会誌、第33巻 第374号(1985)

禁止期間が終了すると、直ちに1953年に石川島重工、三菱重工、富士重工、富士精密、後に川崎航空機が出資による日本ジェットエンジン㈱(以後,NJE)が設立された。通産省の補助金を受けて、J01, J1, J2などのエンジン試作と試験が続けられたが、搭載する機体の具体的な計画までは進められなかった。会社の設立当時の状況について、プリンス自動車の社史には、次のような言葉が記されている。

『ジエット機、とくにそのエンジンの試作研究については、ばく大な費用を要するものである。欧米における研究も、各国政府の多大な援助によってそれぞれ達成せられたものであり、更にその性能向上のために、引続きあらゆる援助を与えているのが実状であった。

これに反し、わが国においては、航空機工業再開直後のことでもあり、ジエット・エンジンの研究開発に対する政府の基本方針も確立されておらず、加うるに、敗戦による復興経済の途上にあって、企業はいまだ資本蓄積も充分でなく、個々の企業が独力でこの研究にたずさわる程の体制には、到底達してはいなかったのである。いわんや、こうした新事業の開発にみられ勝ちな、排他的研究態度をとられるにおいては、ジエット・エンジンの早期開発は望むべくもなかったのである。

こうした情勢の中で、通産当局は、航空機生産審議会の答申もあって、政府出資の国策会社設立を計画し、関係機関協議の結果、とりあえず第1 段階として、石川島重工業株式会社、富士重工業株式会社、富士精密工業株式会社、新三菱重工業株式会社4社の共同出資によりジエット・エンジンの研究開発会社を設立することになった。』(pp.231)(11)

日本ジェットエンジン㈱が1967.8に関係者に配布した「社史」がある。この書には、発行日も発行社名もない。私の手元にあるのは、今井兼一郎氏に送られた1冊であり、添付の送り状の日付は昭和42年8月となっているので、それを発行日とした。

内容は、本文が41ページで、そのあとに全従業員の名簿が続いている。先ずは、その中から我々がお世話になった方々を拾ってみる。ちなみに、社長は植村甲午郎である。

取締役 土光敏夫

研究部長 永野 治

第1研究課員 石田一男

第2研究課員 飯島 孝

第2設計課長 今井兼一郎

第2設計課員 土光陽一郎、杉山佐太郎、関根正信、村島完治

工作技術課 榎本喜一 試作部次長 板垣乙吉

まだまだ数名おられるが、いずれも「ひとから、ひとへの技術の伝承」でお世話になった方々だった。

年表によると次のような経緯を辿っている。

昭和28年7月23日創立 資本金 4000万円(その後、毎年増資)

昭和29年7月31日 JO-1組立完了 同年12月15日 運転開始

同年10月1日 J1 試作着手見合わせ、同日 J2設計着手

昭和30年4月1日 J2設計中止

同年6月11日 本社田無に移転

同年12月25日 JO-1 運転実験打切

昭和31年3月31日 防衛庁よりJ3エンジン3基受注

同年11月16日 J3 第1号機(#31)組立完了

これ以降、順次試運転が行われたが、圧縮機破損、サージング発生、ベアリング破損、タービン翼破損などが、連続して発生している。

昭和34年10月1日 設計業務石川島に移管(前日に、多くの技術者は退社)

同年12月31日 技術関係残留社員全員退社

昭和35年4月30日 残務整理残留社員全員退社

「まえがき」には、『戦後わが国航空機工業再建の要請に応え、いち早く航空エンジンメーカーが大同団結をして、・・・。』とあるが、それが防衛庁からの受注も順調に進む中、多少の開発遅れのために、わずか数年で解散してしまったことと、それから20年ほど後に、全く同じことを繰り返した歴史の理を知ることを目的とし読み進める。

20年後の繰り返しとは、V2500エンジンの開発作業のさなか、それまで一致団結して設計にあった設計統括班を解体するばかりか、総ての設計グループを解散して、各社に戻してしまったことを指す。ジェットエンジンの開発には、巨大な資金とリスクが伴う。特に開発資金の回収には、機体製造会社の数倍の期間を要する。従って、世界に伍する産業として成長するためには、日本の一企業では、到底勝つことはできない。さらに、エンジンの設計についていえば、それは個別システムの統合作業にあらず、全体を一つのインテグレートしたシステムとして考えなければ、一つのエンジンを完成ささることはできない。

バラバラになった組織下でのジェットエンジン産業は、防衛庁の要求を満足させるエンジンの設計はできても、世界市場に乗り出すエンジンの開発は不可能であると考える。なぜ、同じことを繰り返されるのか、その理由をこの社史の中に見つけたように思う。

既知のように、昭和27年4月の解禁と共に、大宮富士重工㈱が320万円の補助金を受けて、研究試作を開始、また、石川島重工業㈱は、駐留米軍からジェットエンジンを借用して、研究調査を始めた。しかし、『欧米に著しく引き離されてしまった現実を思えば、この際むしろ各社一致協力して、これに当たるべきことは当然考えられるべきであろう・・・。』(p.5)とある。

そして、設立時の「覚書」は、『次の各項を誠意を以って遵守し、違反しないことを約する。』(p.6)として、15の項目が述べられている。しかし、そこには官製のために、いくつかの無理があることが見受けられる。それは、第5条の「役員は4社同数とする」、「もし合併が行われた場合には、権利は1社分として再配分する」、「将来当事者間に紛議を生じた場合には、通産大臣はその指名する者の裁定によって、・・・」などであり、ある一社の独走を敢えて阻む内容になっている。困難な開発作業をすすめれば、当然主導的な役割を果たすチームが必要になるが、私には、そのことを敢えて認めない内容に思える。そのことが、新エンジンの設計上でいかに重要であるかは、私のV2500とGE90エンジンでの経験が示している。

続いての「設立趣意書」では、復興中の日本にとっての重化学工業の振興が、いかに重要であるかが述べられている。つまり、狭い国土と人口稠密、資源不足であるが、その条件は現在もなんら変わりはない。当時は、多くの若者の命が失われて、若者不足の老齢社会であることも共通している。

4項目の「従業員」の特徴は、総務部長に通産省の役人を充てたくらいであり、後は至極普通と思われる。

7項目は「親睦会」とある。中核社員である出向者は、親会社の組合に属しており、早くから「親睦会」が発足した。このこともJAECと酷似している。もっとも、我々の場合は、単なる飲み会であったが、これが毎週のように行われた。

8項目の、「エンジン開発経過」には、多くの写真が収録されている。「大宮作業所運転場」、「富士重工の燃焼実験装置」、「富士精密の補機実験装置」、「石川島の翼回転試験装置」、「日本精工の軸受試験装置」、「田無の高速翼列実験装置、燃焼実験装置、様々な加工機械」などであり、このこともFJR710やV2500と同じである。ただし、FJR710の場合は、多くの回転実験装置は航空技術研究所にゆだねられていた。

特筆事項としては、新明和工業が防衛庁のC46輸送機をFTBに改造して、J3エンジンを胴体下に懸吊して、機内には運転計測室を設け、高空再着火試験を行ったことが記されている。このことも、同様なことがFJR710で再現された。

そして、最後に、本題の第12項の「事業中止」の項目が、僅か2頁で語られている。これでは、教訓を残すには不十分と言わざるを得ない。しかし、この様なことの再発防止の教訓が遺されていれば、後のJAEC設計統括班の解体は免れたかもしれない。

冒頭は、『J3エンジンの基本的開発が完了し、その生産が石川島で行われることになったので、今後事業を継続して行くために、新たなる目標を何に置くべきか、我が社としては重大な死活問題に直面するに至った。』(p.37)で始まっている。

どうも、散々資金を投入して完成されたエンジンの製造が石川島一社に独占されてしまい、他の4社が、追加資金の供出を拒否したことが主原因と思われる。石川島から「製造権実施料」を取って、資金に充てる案も検討されたが、防衛庁からのみの受注量に期待が持てないとのことで、沙汰止みとなった。そして、会社の解体は必然となってしまった。

このような経緯を見れば、後の歴史は必然的に起ったと言えよう。要は、組織の在り方だった。実際、RJ500もV2500も同等な権利を有する開発組織では、開発中に色々な問題が生じたときの対応の調整は困難を極めるし、その時の時間と経費の浪費は膨大である。 GE,PWA,RRでの経験者は、そのことを知って、二度と同じ組織形態は望まなかった。即ち、その後は、ある一社がプライムになり、共同開発相手を募集して、個々に参加条件を決めて、単機種の開発にあたると云う組織形態である。

その様な中で日本の個々の会社では、プライムになるには、あまりにも力不足で、RSPに甘んじざるを得ないのは、当然と思える。やはり、歴史上唯一のチャンスは、RRとの50対50のRRJAEL社で、それは、当時の英国と日本の特殊な国情下でのことだった。そのような政治情勢の偶然は、もう二度と訪れることはない。

14.2.4 JRシリーズの研究のはじまり

1939年に設立された東京三鷹の逓信省所管の中央航空研究所の後を受けて、1955年に改めて総理府に航空技術研究所(NAL)が設立されて、それ以降の民間航空機用エンジンの研究の中心的な拠点となった。しかし、NATO戦略の一部に組み込まれた西ドイツと比べて、防衛との関係を一切遮断した研究は、実用とは離れたものと言わざるを得ない状態だった。

民間航空機用では、すでに欧米に大きく差をつけられており、当初この研究所が扱ったのは、垂直または短距離離着陸機用のエンジンであった。日本の狭い国土と短い滑走路に適した航空機とエンジンの研究に終始することになる。そこで必要なのは、各種の要素試験装置であった。このために研究所の設置に続けて、直ちに第1次6か年計画が実行された。主な設備は、空気源、圧縮機試験用、タービン試験用、実機燃焼器用、小型航空燃焼器用、高速翼列用、構造強度試験用、軸受試験用などの試験設備であった。(10)そして、技術的な研究を主目的とした研究用エンジンJRシリーズが始まった。幸い、全て要素に対して、試験設備が整えられていたので、多くの研究論文が発表された。また、それらを組み合わせて、要求性能を満足できるエンジンの設計も可能だった。

一つは、垂直離着機用エンジンであり、もう一つは短距離離着陸用エンジンだったが、前者が先行した。いわゆる「リフト・ジェットエンジン」である。このエンジンに第1に要求されることは、軽量化であり、世界一の推力重量比の達成が目標とされた。

まず、JR100エンジンで推力重量比10の実現が試みられ、既存の材料と加工法で実現するための構造設計がすすめられた。このエンジンは、垂直離着陸機VTOLのエンジンの姿勢制御の研究に用いられ、1971年に試験用テストベットの自由飛行に成功した。

つづいて、JR200,220の設計が行われ、推力重量比15を達成した。このためには、サイクル温度の高温化技術が必須であり、各要素の性能向上の中で、特に高温タービンの研究への注力が続けられた。

図3.9 JR100エンジン(10)

第14章の参考・引用文献;

(1)「日本の航空宇宙工業戦後史」日本航空宇宙工業会(1987)

(2) 林 貞助「旧陸軍試作の補助ジェットエンジンの全貌(その2)」日本ガスタービン学会誌、5-17(1977)

(3) 「幻のジェットエンジン「ネ-230」」日立製作所、日立タービン60周年記念会(2010)

(4)八島 聰「翼列失速フラッタに関する研究」東京大学博士論文(1977)

(5)芹沢良夫「変転の日々に生きて」日本機械学会誌87-793 (1984)

(6)棚沢 泰「極限状態でのネ-20」日本ガスタービン学会誌10-40(1983)

(7)長島利夫「ガスタービンの発明と技術変遷―航空用エンジンを主テーマに」日本ガスタービン学会誌36-2(2008)

(8)大槻幸雄、「日本における発達・開発process全体像」日本ガスタービン学会誌 36-3(2008) p.180-183

(9) R.C.ミケシュ「破壊された日本軍機」石澤和彦訳、三樹書房(2014)

(10)松木正勝「国産ジェットエンジンの開発」日本ガスタービン学会誌(2000) p.346-351

(11)「プリンス自動車株式会社 社史」(1997)

(12)「IHI航空宇宙30年の歩み」石川島播磨重工業(1987)

(13)前間孝則「ジェットエンジンに取り憑かれた男」講談社 (1989)

(14)八田圭三「ジェットエンジン再開」日本航空宇宙学会誌、第33巻 第374号(1985)