御岳町は、甲府市役所の北約15kmのところ

甲府市役所東側の県道31号線を北へ、約800mで左へカーブして100mの信号を右(北)へ武田通りです

約1.1kmで左(西北西)へ、約500mで県道104号線に合流して直ぐの「北新小北」信号を左(西北西)へ

ここから道成りに坂道を上っていきます、約4kmで丸山溜池を左に見ると、約1.2kmで斜め右(北)へ

県道7号線昇仙峡グリーンラインです、約7.9kmで

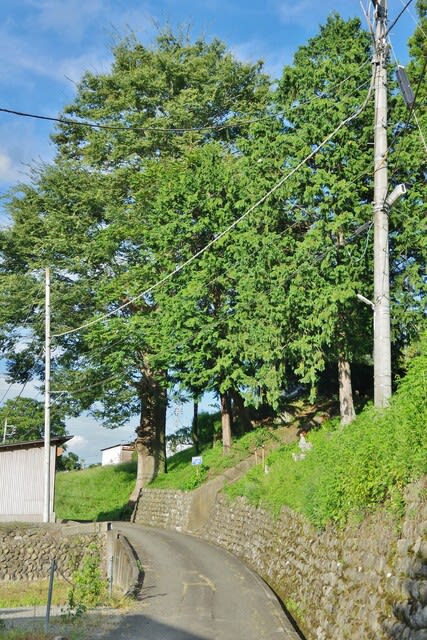

金桜神社参道鳥居が見えて来ます

鳥居手前の

駐車場に入りました

参道左には石灯篭等が並びます

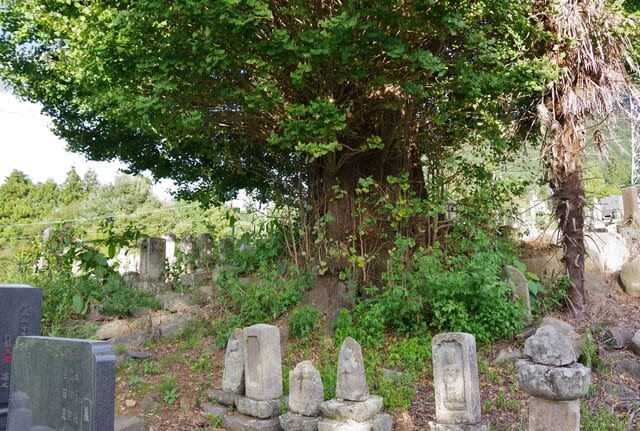

御嶽道祖神です

日本遺産説明版です

御嶽道祖神

①御嶽の道祖神は、重厚感のある木造の社の中に御幣(みてぐら)が祀られている。

この御幣が道祖神の御神体として特に意識され、毎年道祖神祭りに新しいものにかえられる。

⓶猪狩③草鹿沢④仲谷の道祖神は、複数の丸石である。また、猪狩の道祖神には菅原道真を祀っており、高さ28cmほどの石造物がそれである。

⑤高町の道祖神は、石祠と二つの丸石であり、屋根と胴体が分かれる造りになっている。もともとは集落の北に位置する近戸神社境内に祀られていた。

⑥桐窪の道祖神は「猿田彦命」と刻印された丸石である。

手水舎です

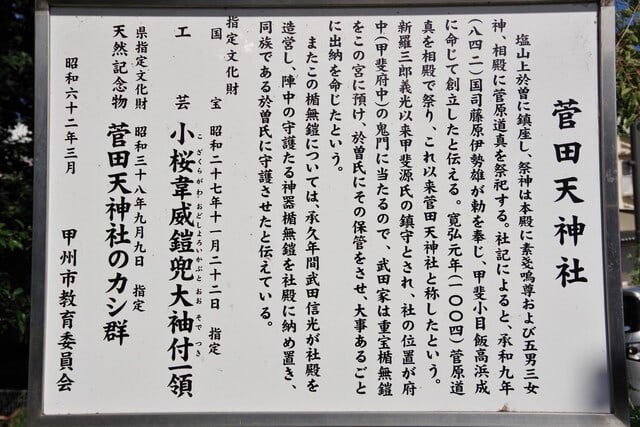

説明版です

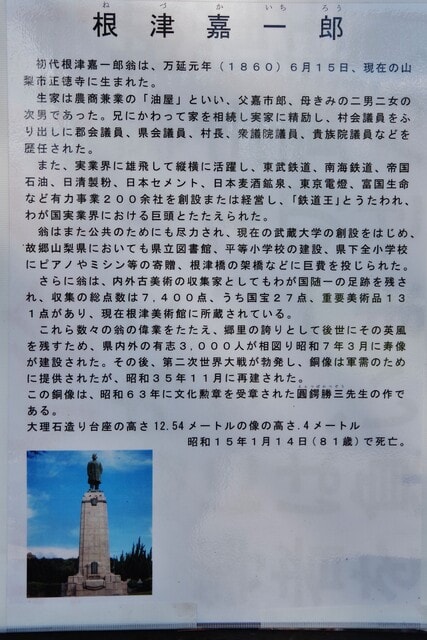

金櫻神社略記

約2000年前、第10第崇神天皇の御代に全国各地に疫病が蔓延し悲惨をきわめた折、甲斐の国に於いては当神社より北方30km、標高2595m金峰山五丈岩に御祭神少彦名命の医薬禁厭の守護神を鎮祭されたのが当神社の起源です。

その後、第12代景行天皇の御代には、日本武尊が東国巡行の際に国土開発のため須佐之男命、大己貴命をあわせ祀られました。

今から1500年前、第22代雄略天皇の御代に金峰山本宮と富士山が遥拝できるこのこの地に里宮が開かれました。

第42代文武天皇の御代には大和の国の金峰山より魔障を除く仏、蔵王権現が祀られ神仏習合の日本三御嶽、三大霊場として広く信仰され東国の名社として関東全域、遠くは越後、佐渡、信濃、駿河の各地に及び春秋配札はことに賑わいました。

領主武将の信仰も厚く寄進された室町鎌倉期の文化の粋を結集した絢爛華麗な社殿や幾多の宝物は壮観をきわめました。

明治の御代を迎え当社は神仏分離により神社として独立、大正5年県社に昇格広範な社有林と昇仙峡の清流に囲まれた神域は幾世隔てた今日も変わらず清新であり全国から参拝される人々の信仰の地となっております。

令和元年5月1日 金櫻神社

参道を進みます

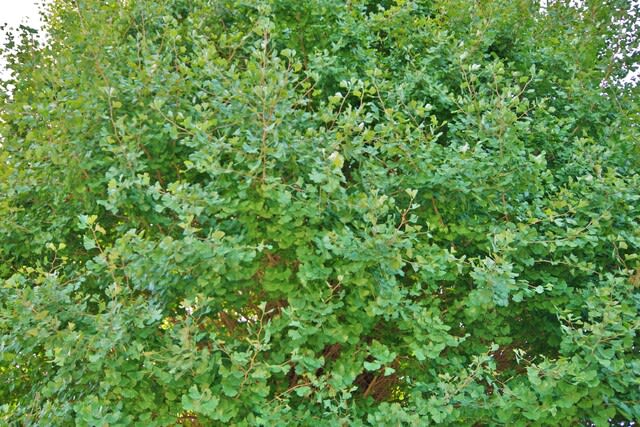

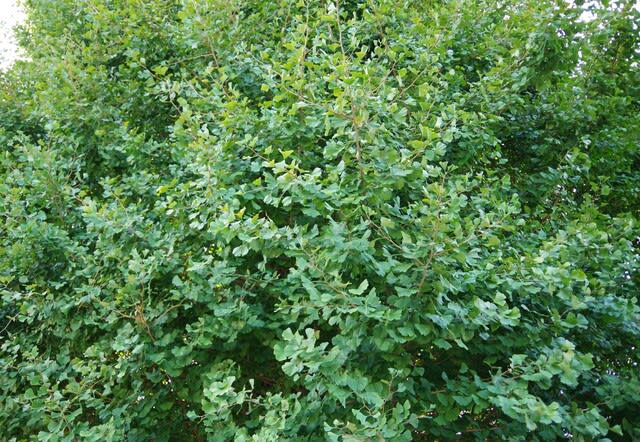

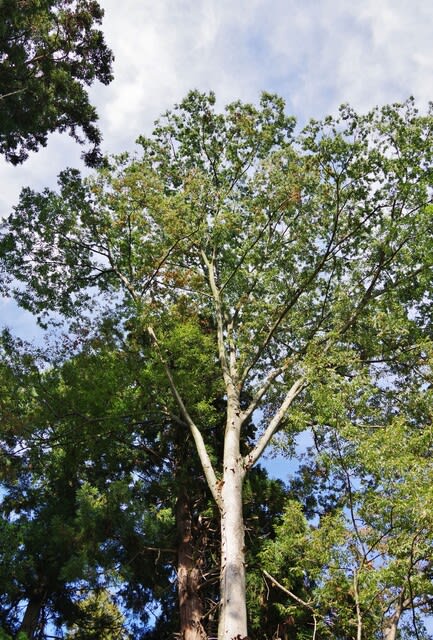

金桜神社の大杉群が見えて来ます

神橋でしょうか

右手の池には錦鯉が泳いでいます

左手には稲荷神社です

金櫻稲荷神社です

北側では、何か大きな木を立てる工事が行われています

龍神のオブジェでしょうか

更に石段を進みます

東向きに拝殿です

本殿です

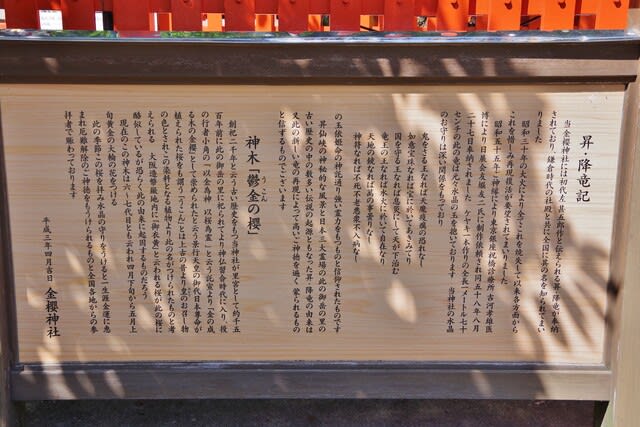

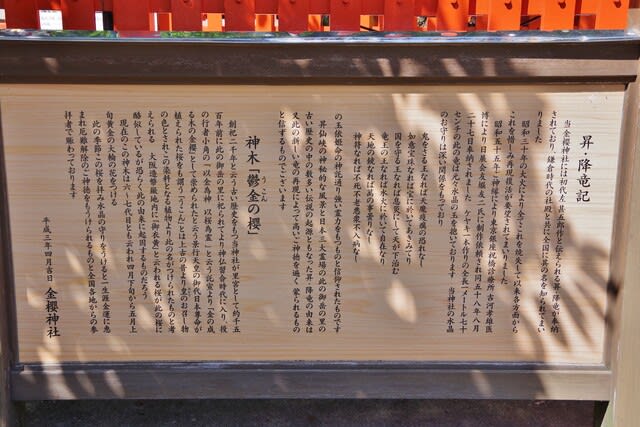

説明版です

日本三御嶽 三大霊場

御嶽山金桜神社由緒

御祭神 少彦名命 (俗に淡島さま)医薬禁厭 無病息災の神

大己貴命 (俗に大黒さま)商売繁盛 福徳円満 縁結びの神

須佐之男命(俗に祇園さま)厄除 勇気倍増の神

相殿 日本武尊命(経営の神) 櫛稲田媛命(子育て婦徳の神)

祭日 1月中 御嶽初祈願祭 4月21日・22日 春の例大祭

5月15日 相殿祭 6月30日 夏越の大祓之

7月15日 祇園祭 10月17日 秋の例祭

12月 2日 特殊神事 鎮火祭

第10代崇神天皇の御代(約2000年前)各地に疫病蔓延し、天皇深く憂慮され諸国に神祗を祀って悪病退散萬民息災を祈願せしめられるこの時、甲斐国では金峰山(北方約30km)山頂に少彦名命を祀られたのが当社の起源である。

その後第12代景行天皇の御代日本武尊命が東国巡行の際詣でられて、大己貴命と須佐之男命を合祀され後に之を奥宮とし、現在の地に里宮として金櫻神社を創建された。

更に奈良朝第42代文武天皇2年(約1300年前)大和国金峰山より蔵王権現を勧請し、神仏両道となり別当以下神官、僧侶百余名が常時奉仕し、頗る盛大を極める。

以金為神(かねをもってかみとなし)以桜為霊(さくらをもってれいとなす)ーーー金櫻神社々名の起源となる

東国の名社として関東全域を始め越後佐渡・信濃・駿河に迄其の御神徳は及び、各国の領主武将の崇敬も篤く、寄進された社殿は実に、壮観を極め鎌倉時代の建造物は国の重要文化財に指定され、左甚五郎作の昇り龍・降り龍の彫刻類は稀にみる貴重な文化財であった。

古くから日本水晶の発祥の地として火の玉・水の玉のご神宝と金の成る木と言われる神木、鬱金の桜は生涯守の水晶のお守りと併せ特に有名である日本渓谷美第1位の昇仙峡の景観と共に、名実共に関東の大社であった境内は千古の老杉巨木・枝を交え社有林3000町歩、秀峰奇岩屹立、全山樹木に覆われ、真に仙境の感があった。

昭和30年12月18日佛暁突如13棟に及ぶ社殿灰燼に帰す。ご神体・神宝等は無事であったが、昭和34年再建されて現代の社殿となる。

神使は白狗と狼・・・祭神の道案内、交通安全守護。

虫切の鈴・・・日本三土鈴の一つ、水晶守、生涯守として金運と厄除け。

日本三御嶽の内、花の御嶽とも云われる。

さざれ石です

境内東端に大黒天堂です

東照大神君御腰かけ石です

本殿南側の手水鉢です(こちら側にも駐車場があります)

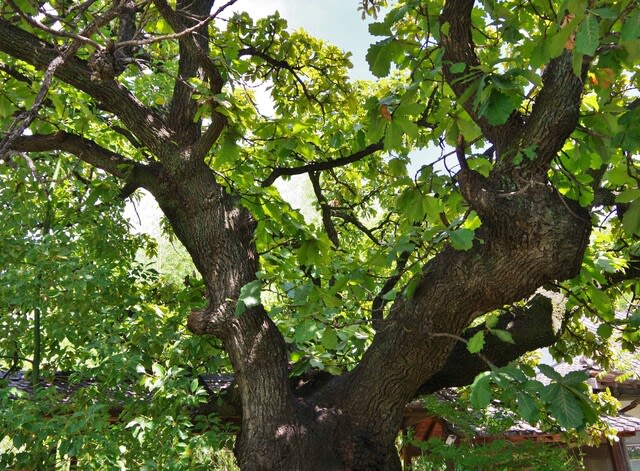

神木鬱金の桜です

昇・降竜記と神木の説明版です

金桜です

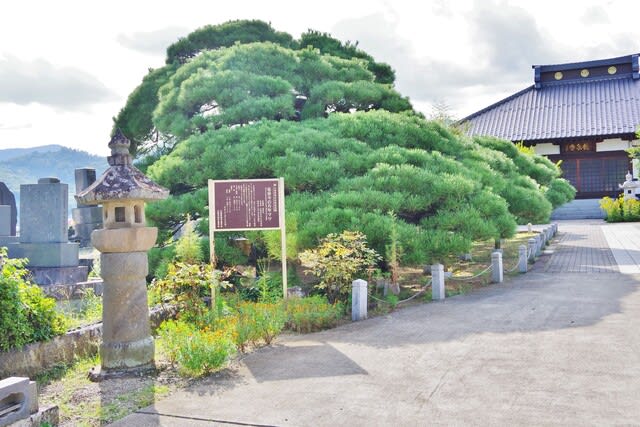

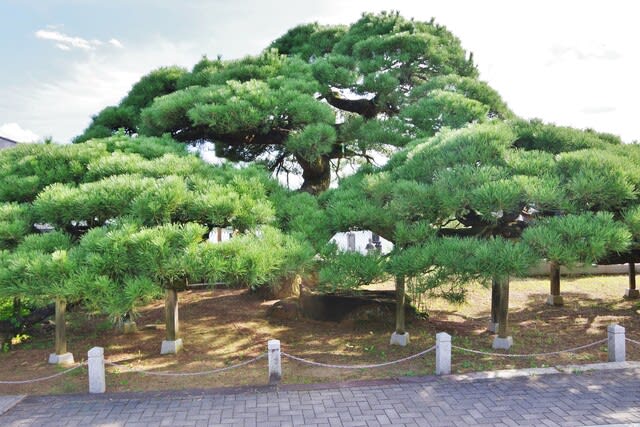

では、金桜神社のスギ群を見て行きましょう

止めさせて頂きました

止めさせて頂きました

止めさせて頂きました

止めさせて頂きました

撮影させて頂いました

撮影させて頂いました