和田上ノ町地区は、長和町役場の南西約9km、長和町役場和田庁舎の西約500mのところ

まずは、旧中山道と県道178号線の交差点は、北東側に本陣・南西側に脇本陣のある観光の中心部です

本陣です(南西側道路から)

説明版です

中山道和田宿本陣御入門

中山道和田宿本陣は、文久元年(1861)3月の大火で焼失したが、同年11月の皇女和宮降嫁にそなえてただちに再建された。

その後明治期に座敷棟は、丸子町竜顔寺へ、また座敷棟の正面にあった御入門は丸子町向陽院へとそれぞれ移築された。

ここに復元した御入門は、移築されている実測調査により作成した復元図に基づき、平成元年度、「潤いあるまちづくり」優良地方公共団体自治大臣表彰記念・村制施工100年記念事業の一環として、二本宝くじ協会の助成を受けて再建した。

居住棟・冠木門は旧位置に復元したが、御入門は、既に整備された道路の関係から、旧位置とは異なるこの場所に再建した。

また、座敷棟については同じく敷地等の関係から復元することはできなかった。

長和町教育委員会

脇本陣です

説明版です

歴史の道 中山道

脇本陣

本陣に次ぐ格式をそなえ、本陣差し合いの際、一方の大名が休泊した。和田宿には、翠川氏と羽田氏の2軒があった。

文久元年(1861)3月10日の大火で和田宿内109戸を全焼した際、脇本陣も類焼した。

同年11月、皇女和宮降嫁の際和田宿宿泊のため、昼夜兼行で宿内復旧工事がなされた。この脇本陣もその時の建築である。

現在の建物は翠川家の御殿部分のみであるが、上段の間、二の間、脇上段、次上段の間のほか風呂場、厠等江戸末期の姿をよく伝えており、上田、小県地方における脇本陣唯一の遺構である。

文化庁 長野県 長和町

和田宿 本亭なが井跡です

和田宿案内板です

前の道路脇に 車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

新海神社へ行ってみます

ここを入ります 、西側の山の中腹に社殿が見えました

、西側の山の中腹に社殿が見えました

舗装された参道を上ります

コンクリートの階段になっています

鳥居下の案内板です

新海神社の鳥居です

社殿前のスギの根元が焦げています 2022年春の山火事の被害だそうです、新海神社と熊野神社は焼け残りました

2022年春の山火事の被害だそうです、新海神社と熊野神社は焼け残りました

社殿の中の本殿です

説明版です

長和町指定文化財

新海神社本殿

1、指定年月日 昭和56年10月1日

1、所在地 長和町和田字上ノ山5551

【説明】

室町・戦国時代に和田郷が大井氏の所領であった関係から、佐久郡(現佐久市)田口の新海三社神社より勧請したものと伝承されています。

新海神社は、八幡社・熊野神社と共に和田宿守護の三神として、特に祭祀された神社でもあります。

上田・小県地域でも数少ない三間社流造の本殿は、間口9尺(約2.7m)、奥行7尺(約2.1m)の大きさで、全体を朱・群青・白で彩色した貴重な建築です。

長和町教育委員会

境内には祠が並びます

北側のスギも焦げています

熊野神社へ向かいましょう

.杉林のスギも焦げています

.

.

熊野神社の大杉です

熊野神社本殿です

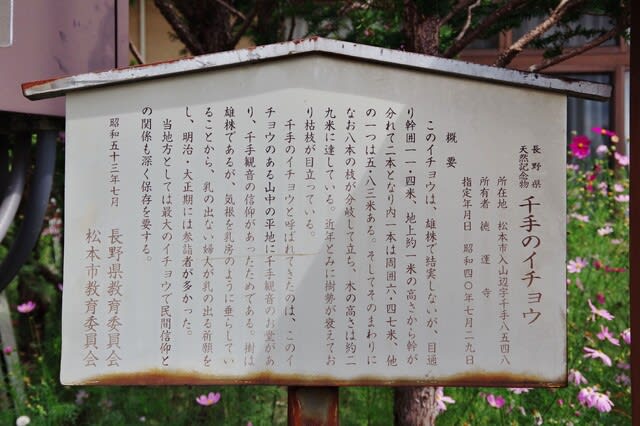

説明版です

長和町指定文化財

熊野神社本殿

1、指定年月日 昭和56年10月1日

1、所在地 長和町和田字上ノ山5554

【説明】

碓井峠の熊野神社と同じく峠の神として祀られたものです。

一間社隅木入春日造りの本殿は、間口9尺(約2.7m)、奥行7尺(約2.1m)の大きさで、柱間頭貫上に枓栱を乗せた珍しい手法でつくられています。

カヤの木

1、指定年月日 昭和56年10月1日

1、所在地 長和町和田字上ノ山5554

【説明】

幹囲目通り約2m、 推定樹齢300年

熊野神社の前にある大木です。

おそらく神社創設以前から自生していたものを、大切に保存されてきたものと推測されます。

カヤの多くは、庭木として植栽されていますが、このような山地雑木林のなかに現存するものは稀なことです。

長和町教育委員会

南側から

西側から

町指定保存樹木 栢(カヤ)の案内板です

平成20年10月1日指定 樹齢推定400年 所有者 新海熊野社

北西側から

では、戻って次へ行きましょう

まずは、旧中山道と県道178号線の交差点は、北東側に本陣・南西側に脇本陣のある観光の中心部です

本陣です(南西側道路から)

説明版です

中山道和田宿本陣御入門

中山道和田宿本陣は、文久元年(1861)3月の大火で焼失したが、同年11月の皇女和宮降嫁にそなえてただちに再建された。

その後明治期に座敷棟は、丸子町竜顔寺へ、また座敷棟の正面にあった御入門は丸子町向陽院へとそれぞれ移築された。

ここに復元した御入門は、移築されている実測調査により作成した復元図に基づき、平成元年度、「潤いあるまちづくり」優良地方公共団体自治大臣表彰記念・村制施工100年記念事業の一環として、二本宝くじ協会の助成を受けて再建した。

居住棟・冠木門は旧位置に復元したが、御入門は、既に整備された道路の関係から、旧位置とは異なるこの場所に再建した。

また、座敷棟については同じく敷地等の関係から復元することはできなかった。

長和町教育委員会

脇本陣です

説明版です

歴史の道 中山道

脇本陣

本陣に次ぐ格式をそなえ、本陣差し合いの際、一方の大名が休泊した。和田宿には、翠川氏と羽田氏の2軒があった。

文久元年(1861)3月10日の大火で和田宿内109戸を全焼した際、脇本陣も類焼した。

同年11月、皇女和宮降嫁の際和田宿宿泊のため、昼夜兼行で宿内復旧工事がなされた。この脇本陣もその時の建築である。

現在の建物は翠川家の御殿部分のみであるが、上段の間、二の間、脇上段、次上段の間のほか風呂場、厠等江戸末期の姿をよく伝えており、上田、小県地方における脇本陣唯一の遺構である。

文化庁 長野県 長和町

和田宿 本亭なが井跡です

和田宿案内板です

前の道路脇に

車を止めさせて頂きました

車を止めさせて頂きました

新海神社へ行ってみます

ここを入ります

、西側の山の中腹に社殿が見えました

、西側の山の中腹に社殿が見えました

舗装された参道を上ります

コンクリートの階段になっています

鳥居下の案内板です

新海神社の鳥居です

社殿前のスギの根元が焦げています

2022年春の山火事の被害だそうです、新海神社と熊野神社は焼け残りました

2022年春の山火事の被害だそうです、新海神社と熊野神社は焼け残りました

社殿の中の本殿です

説明版です

長和町指定文化財

新海神社本殿

1、指定年月日 昭和56年10月1日

1、所在地 長和町和田字上ノ山5551

【説明】

室町・戦国時代に和田郷が大井氏の所領であった関係から、佐久郡(現佐久市)田口の新海三社神社より勧請したものと伝承されています。

新海神社は、八幡社・熊野神社と共に和田宿守護の三神として、特に祭祀された神社でもあります。

上田・小県地域でも数少ない三間社流造の本殿は、間口9尺(約2.7m)、奥行7尺(約2.1m)の大きさで、全体を朱・群青・白で彩色した貴重な建築です。

長和町教育委員会

境内には祠が並びます

北側のスギも焦げています

熊野神社へ向かいましょう

.杉林のスギも焦げています

.

.熊野神社の大杉です

熊野神社本殿です

説明版です

長和町指定文化財

熊野神社本殿

1、指定年月日 昭和56年10月1日

1、所在地 長和町和田字上ノ山5554

【説明】

碓井峠の熊野神社と同じく峠の神として祀られたものです。

一間社隅木入春日造りの本殿は、間口9尺(約2.7m)、奥行7尺(約2.1m)の大きさで、柱間頭貫上に枓栱を乗せた珍しい手法でつくられています。

カヤの木

1、指定年月日 昭和56年10月1日

1、所在地 長和町和田字上ノ山5554

【説明】

幹囲目通り約2m、 推定樹齢300年

熊野神社の前にある大木です。

おそらく神社創設以前から自生していたものを、大切に保存されてきたものと推測されます。

カヤの多くは、庭木として植栽されていますが、このような山地雑木林のなかに現存するものは稀なことです。

長和町教育委員会

南側から

西側から

町指定保存樹木 栢(カヤ)の案内板です

平成20年10月1日指定 樹齢推定400年 所有者 新海熊野社

北西側から

では、戻って次へ行きましょう