大清水地区は、柏崎市役所の南西約15kmのところ、上越市境近くにあります

国道8号線を西へ、JR信越本線よねやま駅を過ぎて1kmちょっとに案内板が出ています

道なりに坂道を登って行くと、歩道(500M)と車道(1500M)の分かれ道があります

車道を登って1500m 駐車場に入りました(裏参道のようです)

駐車場に入りました(裏参道のようです)

文化財案内板です

クリの前を通って本堂前そして重要文化財の観音堂へと進みます

子安地蔵尊です

宝篋印塔です

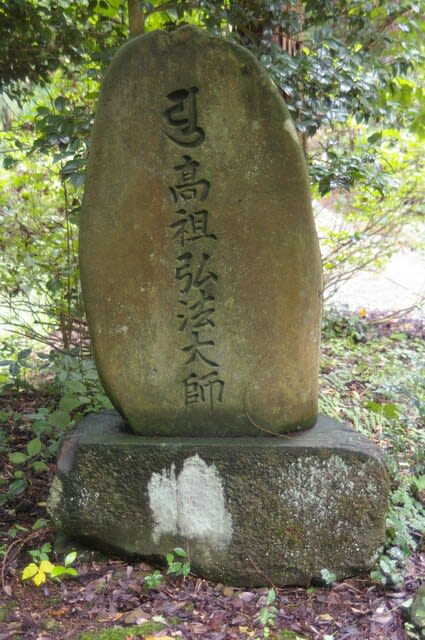

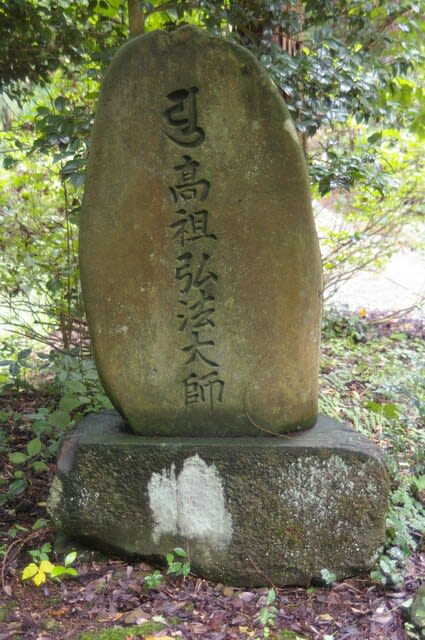

弘法大師の石碑です

大きな本堂です

観音堂へ行きましょう

観音堂です、中を見る事が出来ます

文化財標柱です

説明版です(薄くなってしまっています)

国指定 建造物

大泉寺観音堂 附肘木1個 1棟

柏崎市大字大清水 大泉寺

大泉寺は、日本海を見下ろす海抜200Mの山上にあって、僧泰澄の創立とつたえる真言宗の名刹である。

源義家の社参以来、歴代武将の尊崇を受けた。戦国時代には越後の守護上杉房能、越後国主上杉謙信、景勝らが参詣し武運の長久を祈っている。

永禄2年(1559)5月21日落雷により堂宇焼失、直ちに再建に着手し翌3年に再建された。また、昭和25年春国費400万円をもって修復に着手し、26年10月復元した。

解体中の肘木に、「永六仁年」の墨書きが発見され、観音堂とあわせて肘木も国指定にされている。

堂はけた行三間、はり間四間、一重屋根寄棟づくり、茅葺の禅宗様建築で簡素な構造であるが、虹梁、大瓶束、拳鼻などの絵様や曲線などに再興時以前の時代形式や手法がみとめられる。

明治39年4月14日指定

柏崎市教育委員会

観音堂前の大きな宝篋印塔です

観音堂東側には石仏が在ります

観音堂前西側には六地蔵様です

観音堂前の東側に鳥居です

石段の上に飯綱社社殿です

説明版です

県指定・建造物

飯綱社本殿

柏崎市大字大清水

一間社(正面の柱間が1つ、柱間が3つのものを三間社という。)流れづくり(前の方の屋根が前に長く伸びた形。)社殿に、見世棚づくり(小さな社に用いる社殿の一形式で、店先を思わせる形をいう。)とし、茅負以上の屋根を欠いている。もとは、そのまま露出していたものを、近世になってから、おおいの屋根を造って社殿を保護するようにした。

屋根をささえている柱上部の組物(斗や肘木)や、幣軸(戸口の両側と上の三方に取り付ける額縁状の部材)の曲線などのこまかい所に和様と禅宗様とをとりまぜたあとが見られ、室町時代の様式をはっきりと残している。

昭和27年12月10日指定

新潟県教育委員会

柏崎市教育委員会

西国三十三観音の標柱です

中心の観音像です

左回りに見て回りました

西に向かうと山門の仁王門があります(裏側)

案内板です

仁王門表面です(こちら側に表参道が来ていたようですが、今は使われていないようです)

では、境内の巨木を見て行きましょう

国道8号線を西へ、JR信越本線よねやま駅を過ぎて1kmちょっとに案内板が出ています

道なりに坂道を登って行くと、歩道(500M)と車道(1500M)の分かれ道があります

車道を登って1500m

駐車場に入りました(裏参道のようです)

駐車場に入りました(裏参道のようです)

文化財案内板です

クリの前を通って本堂前そして重要文化財の観音堂へと進みます

子安地蔵尊です

宝篋印塔です

弘法大師の石碑です

大きな本堂です

観音堂へ行きましょう

観音堂です、中を見る事が出来ます

文化財標柱です

説明版です(薄くなってしまっています)

国指定 建造物

大泉寺観音堂 附肘木1個 1棟

柏崎市大字大清水 大泉寺

大泉寺は、日本海を見下ろす海抜200Mの山上にあって、僧泰澄の創立とつたえる真言宗の名刹である。

源義家の社参以来、歴代武将の尊崇を受けた。戦国時代には越後の守護上杉房能、越後国主上杉謙信、景勝らが参詣し武運の長久を祈っている。

永禄2年(1559)5月21日落雷により堂宇焼失、直ちに再建に着手し翌3年に再建された。また、昭和25年春国費400万円をもって修復に着手し、26年10月復元した。

解体中の肘木に、「永六仁年」の墨書きが発見され、観音堂とあわせて肘木も国指定にされている。

堂はけた行三間、はり間四間、一重屋根寄棟づくり、茅葺の禅宗様建築で簡素な構造であるが、虹梁、大瓶束、拳鼻などの絵様や曲線などに再興時以前の時代形式や手法がみとめられる。

明治39年4月14日指定

柏崎市教育委員会

観音堂前の大きな宝篋印塔です

観音堂東側には石仏が在ります

観音堂前西側には六地蔵様です

観音堂前の東側に鳥居です

石段の上に飯綱社社殿です

説明版です

県指定・建造物

飯綱社本殿

柏崎市大字大清水

一間社(正面の柱間が1つ、柱間が3つのものを三間社という。)流れづくり(前の方の屋根が前に長く伸びた形。)社殿に、見世棚づくり(小さな社に用いる社殿の一形式で、店先を思わせる形をいう。)とし、茅負以上の屋根を欠いている。もとは、そのまま露出していたものを、近世になってから、おおいの屋根を造って社殿を保護するようにした。

屋根をささえている柱上部の組物(斗や肘木)や、幣軸(戸口の両側と上の三方に取り付ける額縁状の部材)の曲線などのこまかい所に和様と禅宗様とをとりまぜたあとが見られ、室町時代の様式をはっきりと残している。

昭和27年12月10日指定

新潟県教育委員会

柏崎市教育委員会

西国三十三観音の標柱です

中心の観音像です

左回りに見て回りました

西に向かうと山門の仁王門があります(裏側)

案内板です

仁王門表面です(こちら側に表参道が来ていたようですが、今は使われていないようです)

では、境内の巨木を見て行きましょう