下田平野地区は、東栄町役場の東約1kmのところ

東栄町役場前の国道473号線を東へ進みます

約1km右手に「とうえい温泉」の100m先に「長養院⇐」の案内板が有りますので左(北)へ入ります

長養院の 駐車場に入りました(役場前から後ろを付いて来ていた車が長養院の住職さんの車でした

駐車場に入りました(役場前から後ろを付いて来ていた車が長養院の住職さんの車でした )

)

国道へ出て山門から入りましょう

長養院の山門です

すぐ左手には、宮原の石碑と「おさま甚句の説明版」そして目的のサクラです

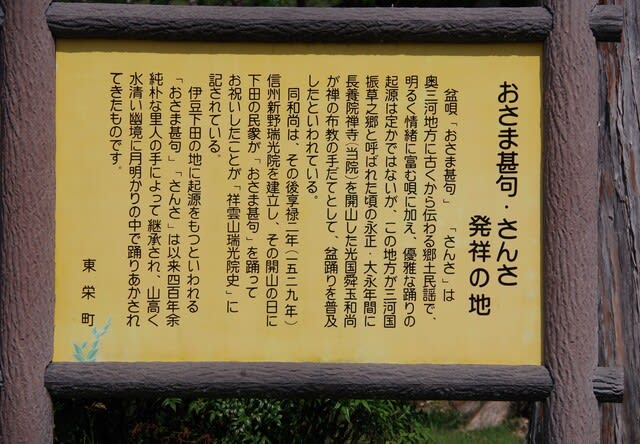

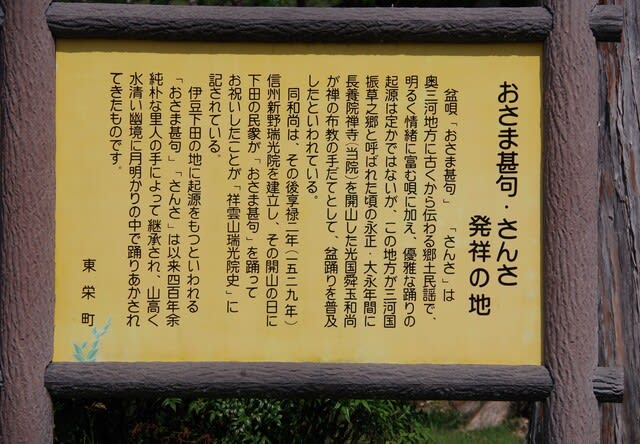

おさま甚句・さんさ発祥の地

盆唄「おさま甚句」

「さんさ」は奥三河地方に古くから伝わる郷土民謡で、明るく情緒に富む唄に加え、優雅な踊りの起源は定かではないが、この地方が三河国振草之郷と呼ばれた頃の永正・大永年間に長養院禅寺(当院)を開山した光国舜玉和尚が禅の布教の手だてとして、盆踊りを普及したといわれている。

同和尚は、その後享禄2年(1529年)信州新野瑞光院を建立し、その開山の日に下田の民衆が「おさま甚句」を踊ってお祝いしたことが「祥雲山瑞光院史」に記されている。

伊豆下田の地に起源をもつといわれる「おさま甚句」「さんさ」は以来四百年余り純朴な里人の手によって継承され、山高く水清い幽境に月明かりの中で踊りあかされてきたものです。

東栄町

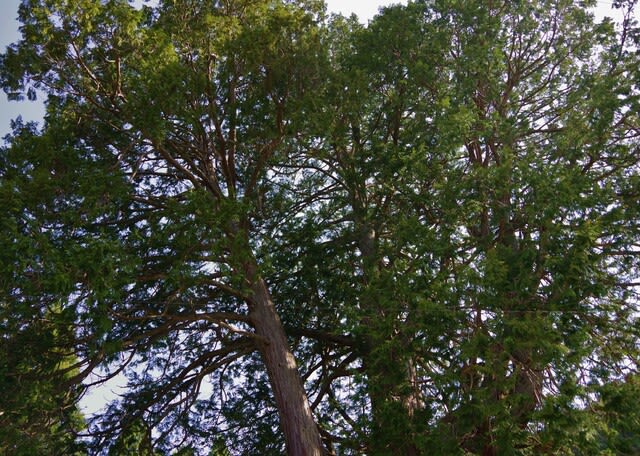

山門を入って南東側から見ました

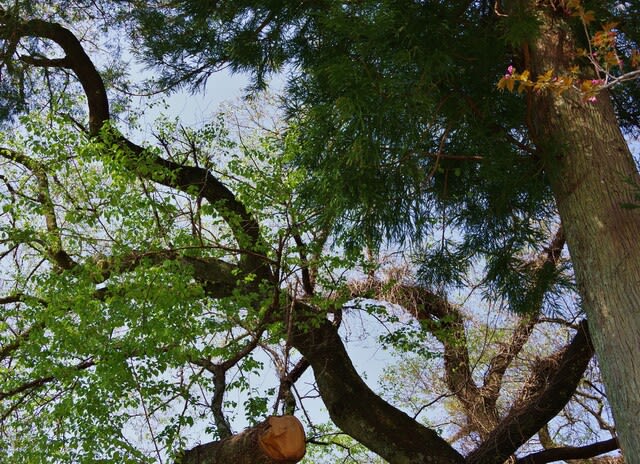

北東側から、エドヒガンですので、花は終わりです

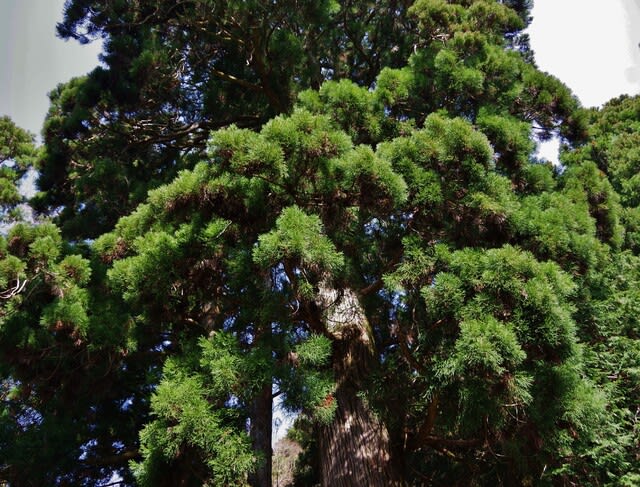

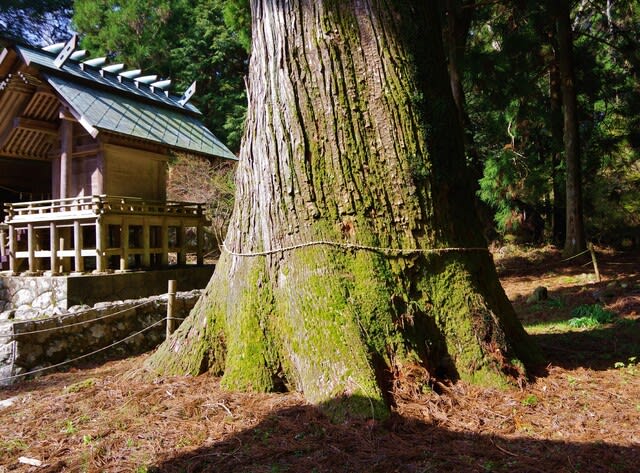

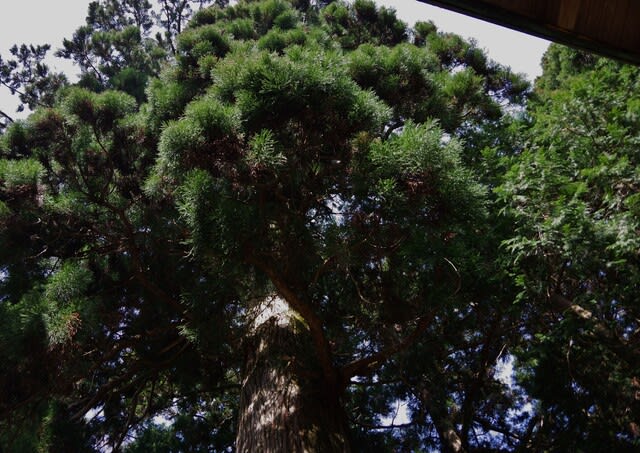

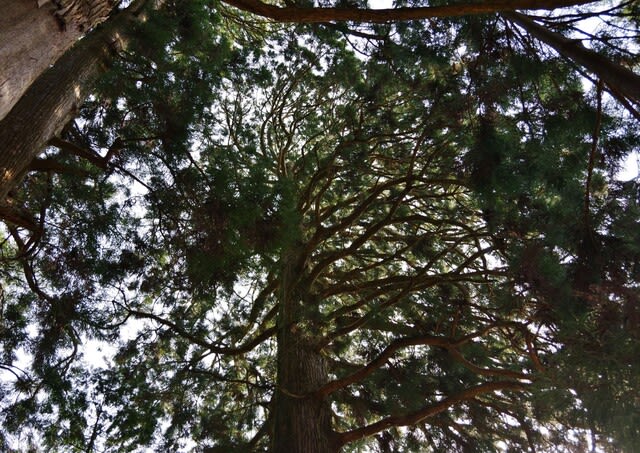

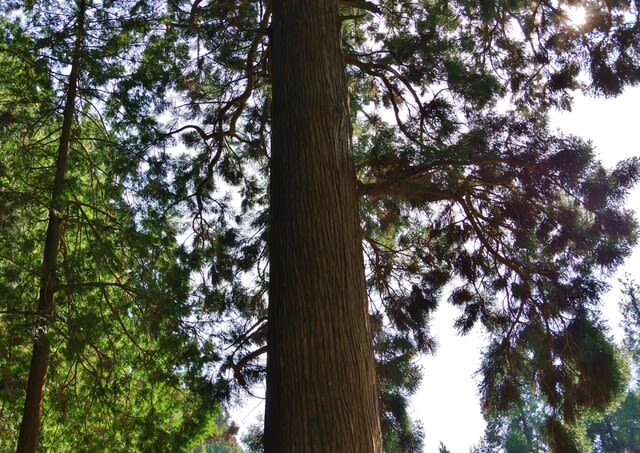

北側から、目通り幹囲5.5mの巨木です

参道は鍵の手に曲がっています

北西側から見ました

参道を進みます、参道左手のサクラは八重桜ですのでこれからですね

八重桜の種類は判りませんでした

参道右手のサクラも終わりですね

鐘楼です

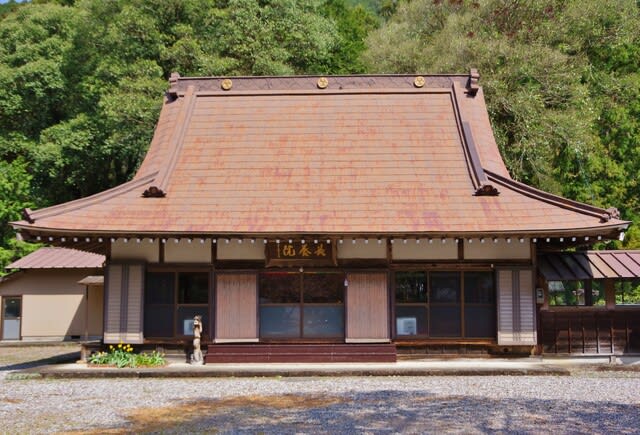

本堂です

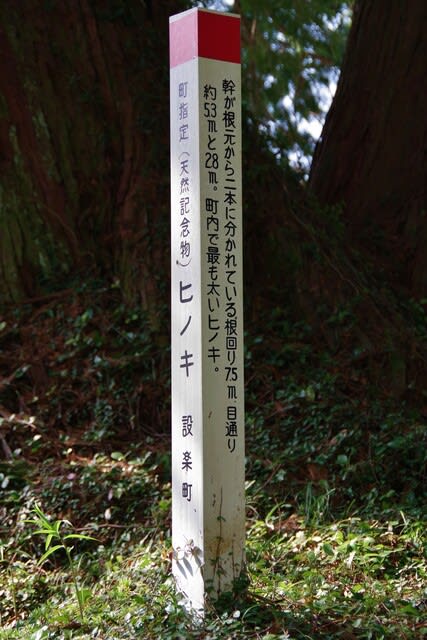

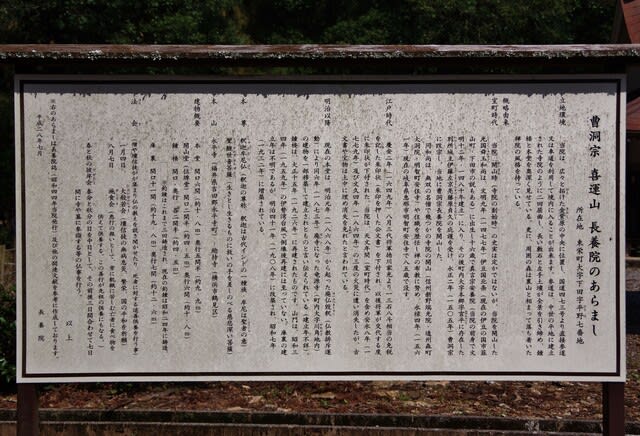

説明版です

曹洞宗 喜運山 長養院のあらまし

立地環境

当院は、広々と拓けた金紫原の中央に位置し、国道473号より直接参道又は車道を利用して境内に入ることが出来ます。

参道は、中世の平地に建立された寺院のように二回屈曲し、長い敷石と左手土檀が全景を引き締め、鐘楼と本堂を奥深くみせている。

更に、周囲の森は裏山と相まって落ち着いた禅院の風格を持っている。

概略由来

室町時代

当院開山時(寺院の創始時)の史実は定かでないが、当院を開山した光国舜玉和尚は、文明9年(1477年)伊豆国北条(現在の伊豆の国市韮山町・下田市の説もある)に出生し16歳で真言宗安養院(当院の前身で文明12年・1480年建立)に入り、その後町内大字本郷字宮平に存在した別所城主伊藤左京亮藤原貞久の庇護を受け、永正2年(1505年)曹洞宗に改宗し、当地に曹洞宗長養院を開山した。

同和尚は、無双の名僧で幾つかの寺院の開山(信州新野瑞光院・遠州森町大洞院・明智町安住寺)や住職を歴任し禅の布教に務め、永禄4年(1561年)現在の岐阜県恵那市明智町安住寺で85歳で没す。

江戸時代

慶安2年’(1649年)8月三代将軍徳川家光より13石8斗相当の免税を記した朱印状(朱印を押した公文書)を下付され、以後将軍が交代する度に朱印状が下付された。

当院は、天文年間(室町時代)を含め安永8年(1779年)及び文久4年(1864年)の三度の火災に遭い消火したが、古文書や宝物は土中に埋め焼失を免れたと言われている。

明治以降

現在の本堂は、明治元年(1868年)から起こった廃仏毀釈(仏教排斥運動)により同6年(1873年)廃寺になった龍源寺(町内大字川角地内)の建物を一部移築して建立されたみのと言い伝えられている(建立年不詳)。

鐘楼は、大正15年(1926年)に再建されたものです。

山門は、昭和34年(1959年)の伊勢湾台風で倒壊後再建には至っていない。

庫裏の建立年は不明であるが、明治41年(1908年)に改築され、昭和7年(1932年)に増築されている。

本尊

釈迦牟尼仏(釈迦の尊称、釈迦は古代インドの一種族・牟尼は聖者の意)

聖観世音菩薩(生きとし生きるものに救いの手を差しのべる慈悲深い菩薩)

本山

永平寺(福井県吉田郡永平寺町)・総持寺(横浜市鶴見区)

建物概要

本堂 間口6間(約10.8m)奥行5間半(約9.9m)

開山堂(位牌堂)間口2間半(約4.5m)奥行6間(約10.8m)

鐘楼 間口奥行 各2間半(約4.5m)*釣鐘はこれまで3回鋳造され、現在の釣鐘は昭和24年に鋳造。

庫裏 間口11間(約19.8m)奥行7間(約12.6m)

法会(僧や檀信徒が集まり仏の教えを説き聞かせたり、死者に対する追善供養を行う事)

1月4日 大般若会(檀信徒の無病息災、繁栄、国の平和を祈願)

8月7日 施食会 (悪行の報いとして、常に飢餓に苦しむ亡者に食べ物を供えて供養する。この善行が祖先の供養にもなる。)

春と秋の彼岸会 春分と秋分の日を中日として、その前後3日間合わせて7日間に寺や墓に参詣する等の仏事を行う。

以上

*右のあらましは長養院誌(昭和44年当院発行)及び他の関連文献を参考に作成しております。

平成28年7月 長養院

では、次へ行きましょう

2024・4・14・9・45

東栄町役場前の国道473号線を東へ進みます

約1km右手に「とうえい温泉」の100m先に「長養院⇐」の案内板が有りますので左(北)へ入ります

長養院の

駐車場に入りました(役場前から後ろを付いて来ていた車が長養院の住職さんの車でした

駐車場に入りました(役場前から後ろを付いて来ていた車が長養院の住職さんの車でした )

)国道へ出て山門から入りましょう

長養院の山門です

すぐ左手には、宮原の石碑と「おさま甚句の説明版」そして目的のサクラです

おさま甚句・さんさ発祥の地

盆唄「おさま甚句」

「さんさ」は奥三河地方に古くから伝わる郷土民謡で、明るく情緒に富む唄に加え、優雅な踊りの起源は定かではないが、この地方が三河国振草之郷と呼ばれた頃の永正・大永年間に長養院禅寺(当院)を開山した光国舜玉和尚が禅の布教の手だてとして、盆踊りを普及したといわれている。

同和尚は、その後享禄2年(1529年)信州新野瑞光院を建立し、その開山の日に下田の民衆が「おさま甚句」を踊ってお祝いしたことが「祥雲山瑞光院史」に記されている。

伊豆下田の地に起源をもつといわれる「おさま甚句」「さんさ」は以来四百年余り純朴な里人の手によって継承され、山高く水清い幽境に月明かりの中で踊りあかされてきたものです。

東栄町

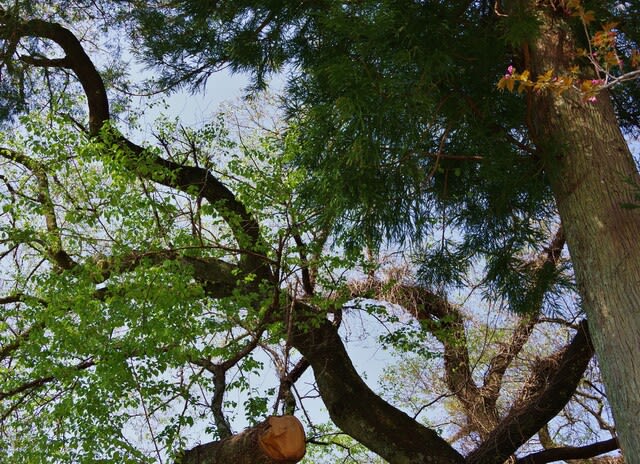

山門を入って南東側から見ました

北東側から、エドヒガンですので、花は終わりです

北側から、目通り幹囲5.5mの巨木です

参道は鍵の手に曲がっています

北西側から見ました

参道を進みます、参道左手のサクラは八重桜ですのでこれからですね

八重桜の種類は判りませんでした

参道右手のサクラも終わりですね

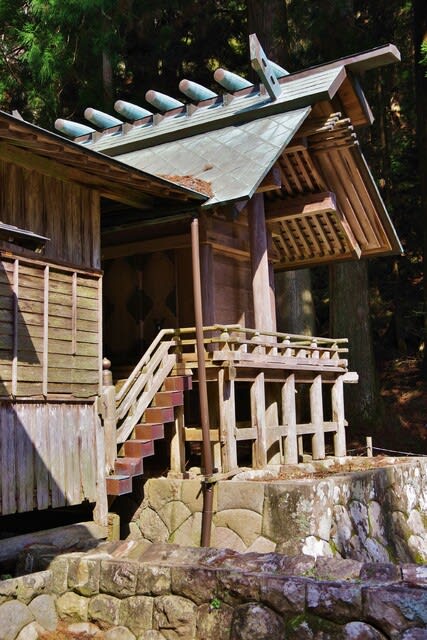

鐘楼です

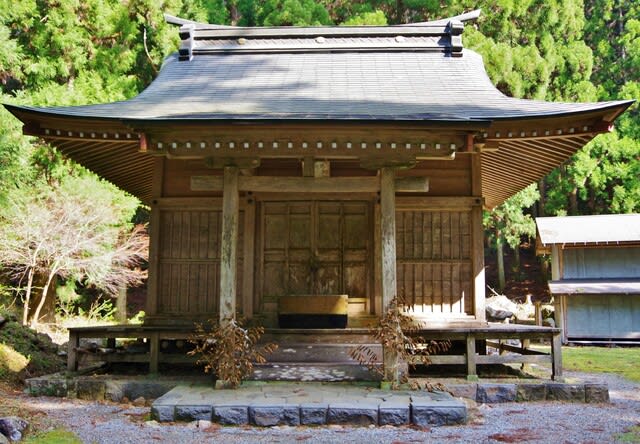

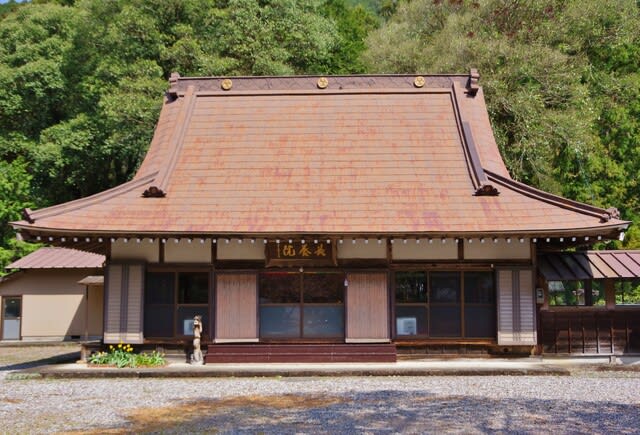

本堂です

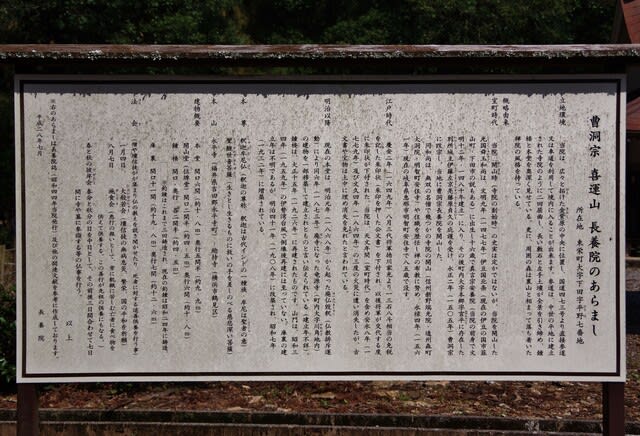

説明版です

曹洞宗 喜運山 長養院のあらまし

立地環境

当院は、広々と拓けた金紫原の中央に位置し、国道473号より直接参道又は車道を利用して境内に入ることが出来ます。

参道は、中世の平地に建立された寺院のように二回屈曲し、長い敷石と左手土檀が全景を引き締め、鐘楼と本堂を奥深くみせている。

更に、周囲の森は裏山と相まって落ち着いた禅院の風格を持っている。

概略由来

室町時代

当院開山時(寺院の創始時)の史実は定かでないが、当院を開山した光国舜玉和尚は、文明9年(1477年)伊豆国北条(現在の伊豆の国市韮山町・下田市の説もある)に出生し16歳で真言宗安養院(当院の前身で文明12年・1480年建立)に入り、その後町内大字本郷字宮平に存在した別所城主伊藤左京亮藤原貞久の庇護を受け、永正2年(1505年)曹洞宗に改宗し、当地に曹洞宗長養院を開山した。

同和尚は、無双の名僧で幾つかの寺院の開山(信州新野瑞光院・遠州森町大洞院・明智町安住寺)や住職を歴任し禅の布教に務め、永禄4年(1561年)現在の岐阜県恵那市明智町安住寺で85歳で没す。

江戸時代

慶安2年’(1649年)8月三代将軍徳川家光より13石8斗相当の免税を記した朱印状(朱印を押した公文書)を下付され、以後将軍が交代する度に朱印状が下付された。

当院は、天文年間(室町時代)を含め安永8年(1779年)及び文久4年(1864年)の三度の火災に遭い消火したが、古文書や宝物は土中に埋め焼失を免れたと言われている。

明治以降

現在の本堂は、明治元年(1868年)から起こった廃仏毀釈(仏教排斥運動)により同6年(1873年)廃寺になった龍源寺(町内大字川角地内)の建物を一部移築して建立されたみのと言い伝えられている(建立年不詳)。

鐘楼は、大正15年(1926年)に再建されたものです。

山門は、昭和34年(1959年)の伊勢湾台風で倒壊後再建には至っていない。

庫裏の建立年は不明であるが、明治41年(1908年)に改築され、昭和7年(1932年)に増築されている。

本尊

釈迦牟尼仏(釈迦の尊称、釈迦は古代インドの一種族・牟尼は聖者の意)

聖観世音菩薩(生きとし生きるものに救いの手を差しのべる慈悲深い菩薩)

本山

永平寺(福井県吉田郡永平寺町)・総持寺(横浜市鶴見区)

建物概要

本堂 間口6間(約10.8m)奥行5間半(約9.9m)

開山堂(位牌堂)間口2間半(約4.5m)奥行6間(約10.8m)

鐘楼 間口奥行 各2間半(約4.5m)*釣鐘はこれまで3回鋳造され、現在の釣鐘は昭和24年に鋳造。

庫裏 間口11間(約19.8m)奥行7間(約12.6m)

法会(僧や檀信徒が集まり仏の教えを説き聞かせたり、死者に対する追善供養を行う事)

1月4日 大般若会(檀信徒の無病息災、繁栄、国の平和を祈願)

8月7日 施食会 (悪行の報いとして、常に飢餓に苦しむ亡者に食べ物を供えて供養する。この善行が祖先の供養にもなる。)

春と秋の彼岸会 春分と秋分の日を中日として、その前後3日間合わせて7日間に寺や墓に参詣する等の仏事を行う。

以上

*右のあらましは長養院誌(昭和44年当院発行)及び他の関連文献を参考に作成しております。

平成28年7月 長養院

では、次へ行きましょう

2024・4・14・9・45