三河尻地区は、山辺町役場の南東約3kmのところ

県道18号山形朝日線を南へ、県道が左カーブして須川を渡る手前の東側です

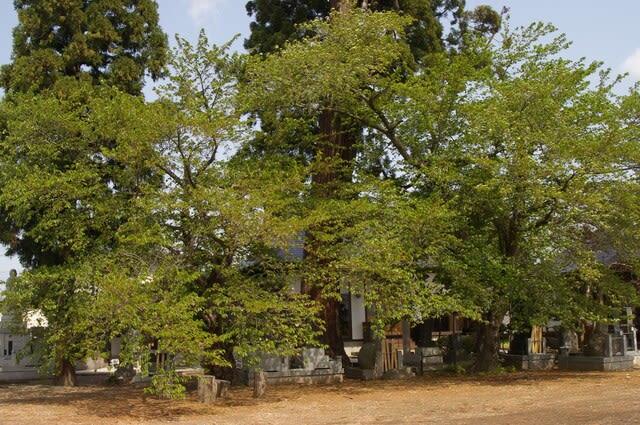

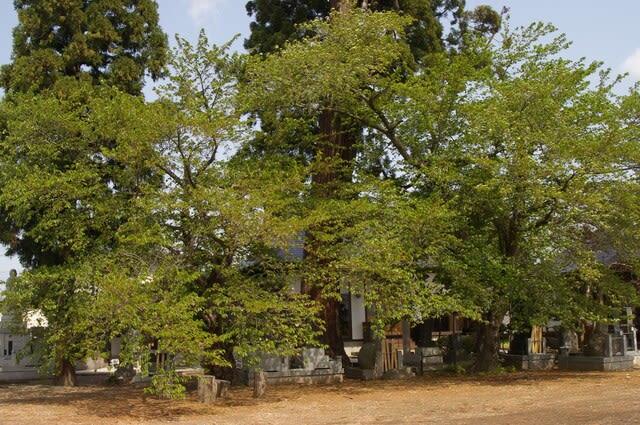

集落の東端、須川の土手沿いに広い境内の常福寺があります

西側からの境内入口に 駐車場があります

駐車場があります

境内入口です

曹洞宗 観音山 常福寺です

入源 観音山

常福寺、最上札所13番霊場です

説明版です

第十三番札所

三川村観音

三川村観音は最上三十三観音第十三番札所である。本尊は、聖観音で秘仏であるが、行基菩薩が第一番若松観音の聖観音と同一の杉で一刀三拝の礼で彫ったという。その御詠歌は「いづ入るや月のゆくへも河辺村 鐘のひびきに明くるしののめ」と諸行無常の心を詠じ、生死の常ならないことを月の行方にたとえ、百八の煩悩の夢を覚まし、極楽浄土に辿り着く様を「明くるしののめ」と表現している。

お堂は、須川河岸に船を止めて上陸した巡礼の人々と少しでも早く対面しようと船着波の方向を向き南面しており、いかにも須川の河岸にある観音にふさわしい。

境内には病魔に倒れ息を引き取った翁が日頃信仰していた三河村聖観音のお告げにより再び生き返えることができ、しのお礼として奉納した延命石灯籠がある。

山辺町教育委員会

附近の札所案内図です

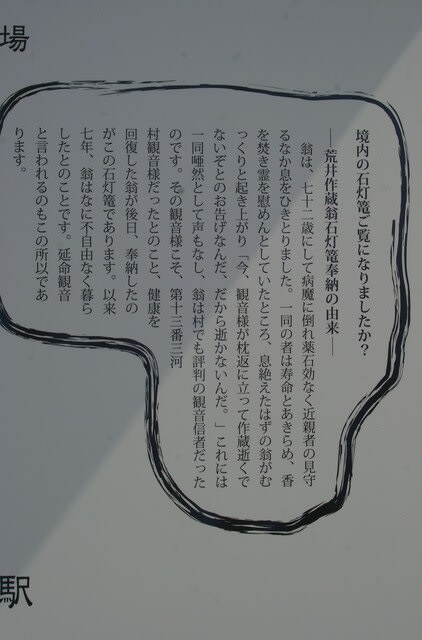

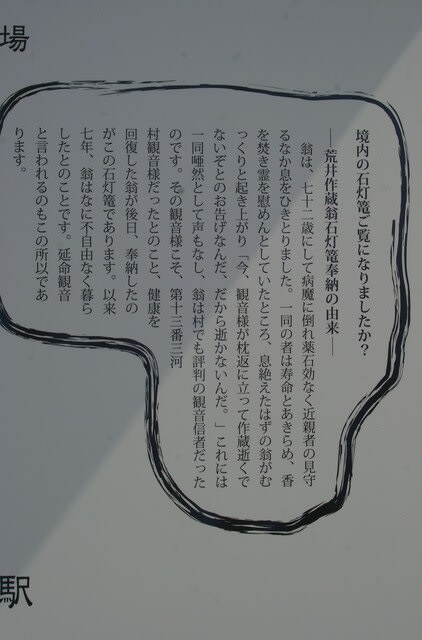

説明書きです

荒井作蔵翁石灯篭奉納の由来

翁は、七十二歳にして病魔に倒れ薬石効なく近親者の見守るなか息をひきとちました。一同の者は寿命とあきらめ、香を焚き霊を慰めんとしていたところ、息絶えたはずの翁がむっくりと起き上がり「今、観音様が枕返に立って作蔵逝くでないぞとのお告げなんだ、だから逝かなんだ。」これには一同唖然として声もなし、翁は村でも評判の観音信者だったのです。その観音様こそ、第十三番三川村観音だったとのこと、健康を回復した翁が後日、奉納したのがこの石灯篭であります。以来7年、翁はなに不自由なく暮らしたとのことです。延命観音と言われるのもこの所以であります。

本堂前

石碑

説明版に有った石灯篭です

説明石碑です

目的のスギです

本堂です

観音堂です

札所です

軒の額です

本堂前から

南東側から

東側から、目通り幹囲5.0mの巨木です

境内東端から

では、次へ行きましょう

県道18号山形朝日線を南へ、県道が左カーブして須川を渡る手前の東側です

集落の東端、須川の土手沿いに広い境内の常福寺があります

西側からの境内入口に

駐車場があります

駐車場があります

境内入口です

曹洞宗 観音山 常福寺です

入源 観音山

常福寺、最上札所13番霊場です

説明版です

第十三番札所

三川村観音

三川村観音は最上三十三観音第十三番札所である。本尊は、聖観音で秘仏であるが、行基菩薩が第一番若松観音の聖観音と同一の杉で一刀三拝の礼で彫ったという。その御詠歌は「いづ入るや月のゆくへも河辺村 鐘のひびきに明くるしののめ」と諸行無常の心を詠じ、生死の常ならないことを月の行方にたとえ、百八の煩悩の夢を覚まし、極楽浄土に辿り着く様を「明くるしののめ」と表現している。

お堂は、須川河岸に船を止めて上陸した巡礼の人々と少しでも早く対面しようと船着波の方向を向き南面しており、いかにも須川の河岸にある観音にふさわしい。

境内には病魔に倒れ息を引き取った翁が日頃信仰していた三河村聖観音のお告げにより再び生き返えることができ、しのお礼として奉納した延命石灯籠がある。

山辺町教育委員会

附近の札所案内図です

説明書きです

荒井作蔵翁石灯篭奉納の由来

翁は、七十二歳にして病魔に倒れ薬石効なく近親者の見守るなか息をひきとちました。一同の者は寿命とあきらめ、香を焚き霊を慰めんとしていたところ、息絶えたはずの翁がむっくりと起き上がり「今、観音様が枕返に立って作蔵逝くでないぞとのお告げなんだ、だから逝かなんだ。」これには一同唖然として声もなし、翁は村でも評判の観音信者だったのです。その観音様こそ、第十三番三川村観音だったとのこと、健康を回復した翁が後日、奉納したのがこの石灯篭であります。以来7年、翁はなに不自由なく暮らしたとのことです。延命観音と言われるのもこの所以であります。

本堂前

石碑

説明版に有った石灯篭です

説明石碑です

目的のスギです

本堂です

観音堂です

札所です

軒の額です

本堂前から

南東側から

東側から、目通り幹囲5.0mの巨木です

境内東端から

では、次へ行きましょう