スーパーの紀伊國屋で、りんごの試食をやっていた。8種類

のりんごが切ってあったので、そそられた。順番に食べて

いくと違いがわかる。

新しい品種「紅いわて」がとても美味しかった。りんごが

出回るには、ちょっと早いから、この時期においてってこ

とだけど。

硬さがあって噛みごたえがあり、甘いけど適度な酸味があ

る。岩手のりんごは「ふじ」が主流だけど、出荷時期が遅

いので、9月下旬に成熟期を迎える優良品種の開発を行った

そうだ。

岩手県農業研究センターによる開発で約20年。そう簡単にはで

きないんやね。

出荷が始まったのが2011年というと、すごい促成栽培が可

能なのかって思うと、種から育てるのではなく、接ぎ木で

栽培するそうだ;

IBC岩手放送の番組より。2012年10月。写真も。

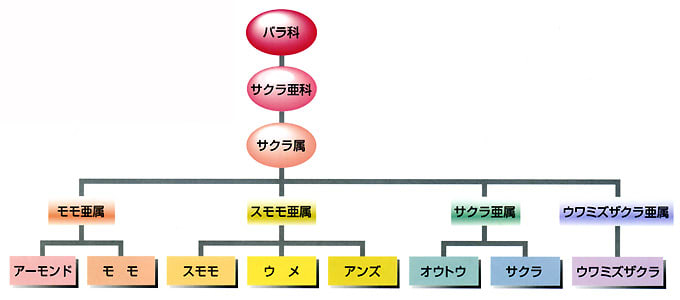

なるほど。それで、いろんな品種が生まれているわけだ。

千秋、秋陽、秋映なんて、初めて見るような林檎をこの

時期スーパーでみかける。

☆

「紅いわて」が「ふじ」より優れているのは、褐変しに

くい特徴があるとか。すりおろした比較写真がわかりや

すいし、なんか印象的な写真。数十分位では殆ど色の変

化がなさそう。「ふじ」はすぐ変わってる。

皮を剥いたらすぐ食べたから、色の変化は気にならないw

千雪って品種は1日たっても色に変化がないとは。いろいろ

食べて、好みを見つけたい。

のりんごが切ってあったので、そそられた。順番に食べて

いくと違いがわかる。

新しい品種「紅いわて」がとても美味しかった。りんごが

出回るには、ちょっと早いから、この時期においてってこ

とだけど。

硬さがあって噛みごたえがあり、甘いけど適度な酸味があ

る。岩手のりんごは「ふじ」が主流だけど、出荷時期が遅

いので、9月下旬に成熟期を迎える優良品種の開発を行った

そうだ。

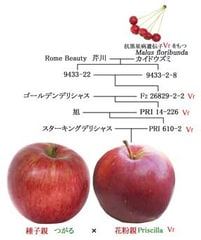

1991年に「つがる」×「プリシラ(推定)」を交雑した

種子からの実生を元に、接ぎ木を重ね、2000年に初結実

したもののなかから選抜。2009年に品種登録。

種子からの実生を元に、接ぎ木を重ね、2000年に初結実

したもののなかから選抜。2009年に品種登録。

岩手県農業研究センターによる開発で約20年。そう簡単にはで

きないんやね。

出荷が始まったのが2011年というと、すごい促成栽培が可

能なのかって思うと、種から育てるのではなく、接ぎ木で

栽培するそうだ;

リンゴの品種改良が盛んに行われるのは、接ぎ木技術が

進歩しているからだそう。千葉さんも接ぎ木した翌年に

は「紅いわて」を収穫することができたといいます。

進歩しているからだそう。千葉さんも接ぎ木した翌年に

は「紅いわて」を収穫することができたといいます。

IBC岩手放送の番組より。2012年10月。写真も。

なるほど。それで、いろんな品種が生まれているわけだ。

千秋、秋陽、秋映なんて、初めて見るような林檎をこの

時期スーパーでみかける。

☆

「紅いわて」が「ふじ」より優れているのは、褐変しに

くい特徴があるとか。すりおろした比較写真がわかりや

すいし、なんか印象的な写真。数十分位では殆ど色の変

化がなさそう。「ふじ」はすぐ変わってる。

皮を剥いたらすぐ食べたから、色の変化は気にならないw

千雪って品種は1日たっても色に変化がないとは。いろいろ

食べて、好みを見つけたい。