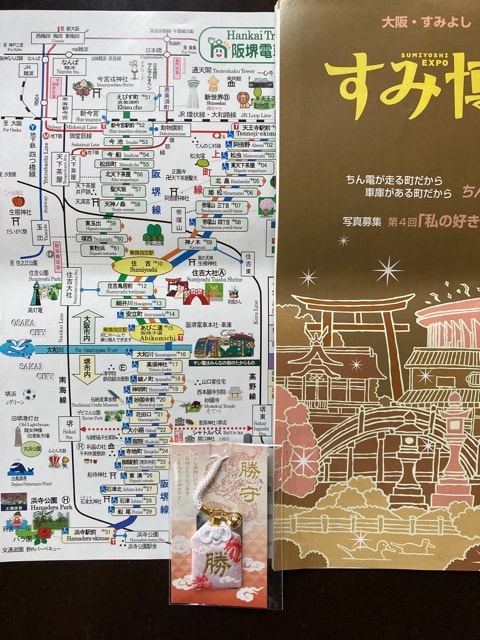

住吉大社の反り橋、いわゆる太鼓橋は慶長年間に淀君寄進。

今朝、Googleフォトでは

5年前の写真が、この日の思い出としておすすめされて表示されてた。

なんと淀君寄進の太鼓橋は丹生都比売神社。

奇しくも淀君繋がり。

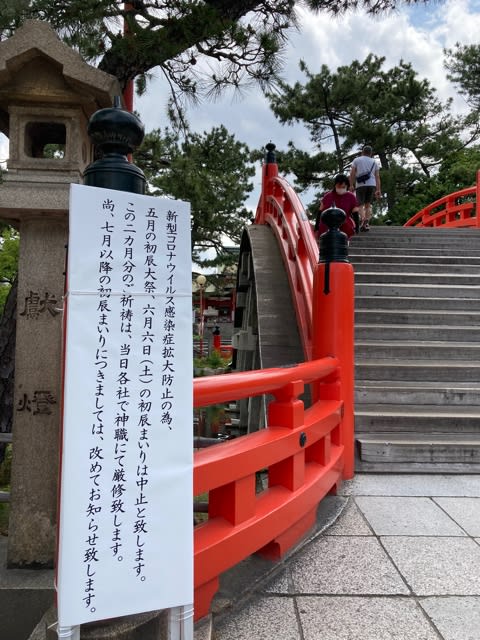

住吉大社では中に入れなくて、

今回の参拝で目に留まったものは

頼山陽の字跡ですって、

いつも素通りして見落としてた。

住吉大社にはでっかい石塔がたくさんありますが、

こんな意味あったことを、今知ったのでコピペしときます。

引用元は

大社にはたくさんの灯籠が建ち並びます。江戸期には千以上もあったとか。明治初めの紀州街道の拡幅や、住吉公園の造営などで減りましたが、それでも現在約600あります。高いのでは、約10mのもあります。これは玩具や乾物商、材木商など様々な商人の信仰心と、テレビ、ラジオ、新聞など広告媒体がない時代の広告搭でもありました。

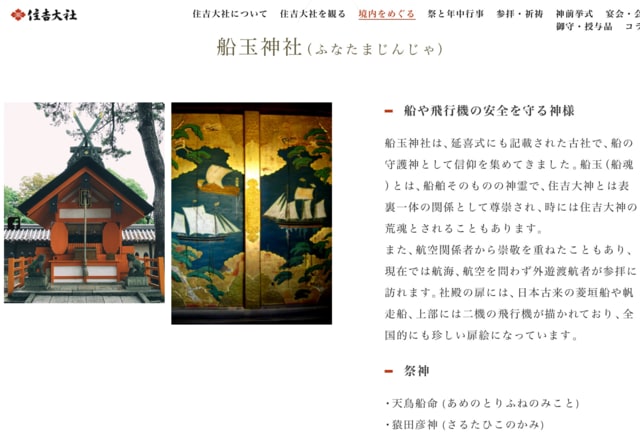

閉門外のエリアに鎮座する船玉神社

船玉神社にも初めて手を合わせた。

やっと柏手で音出るまでに快復しました。