「僕は主観的現実(サブジェクティブ・リアリティ)というものがあると思っている」――アラン・ルドルフ (大久保賢一『Switch』ニューロスト・ジェネレーション あらかじめ失われた世代)

ロバート・アルトマンの一番弟子と言えば、ポール・トーマス・アンダーソン(PTA)でなくて、アラン・ルドルフである。アルトマンの『ロング・グッドバイ』『ジャックポット』で第二助監督、『ナッシュビル』で助監督、『ビッグ・アメリカン』では脚本を書いた正真正銘の弟子筋。ルドルフの『ロサンゼルス/それぞれの愛』『Remember My Name』『ミセス・パーカー/ジャズエイジの華』『アフターグロウ』『Trixie』は、アルトマンがプロデュースした作品だった。

2015年日本公開のドキュメンタリー映画『ロバート・アルトマン/ハリウッドでもっとも愛され、嫌われた男』にルドルフが登場しないのが解せなかったものだが、特にトラブルがあったわけでもなさそうである。このドキュメンタリーはアルトマンの妻キャサリンの協力のもとでつくられたが、同時期に出版された、やはりキャサリン監修による豪華書籍『Altman』には、しっかりルドルフも言葉を寄せているのだった。

「確かに僕らふたりともそれぞれの映画で、もうひとつの真実をみつめてきたといえるかもしれない。ただアプローチの仕方はものすごく対照的だと思う。ボブのはどこまでも客観的でみすえるような距離を保つ。一方、僕はもっと主観的、感情的な方法に魅了されてしまうんだ」――アラン・ルドルフ (川口敦子『落ちた恋人たち』パンフレット)

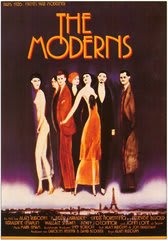

ルドルフの名が日本の映画ファンの間で知られたのは80年代である。ミニシアターを中心とする代表作といえば、『チューズ・ミー』『トラブル・イン・マインド』、そして『モダーンズ』だろう。アーティスティックかつどこか奇妙なこれら異色作群に出演したキース・キャラダインは、70年代にアルトマンの『ギャンブラー』『ボウイ&キーチ』『ナッシュビル』に出演して脚光を浴び、その後、リドリー・スコットの『デュエリスト/決闘者』やルイ・マルの『プリティ・ベビー』、ウォルター・ヒルの『ロング・ライダース』など曲者監督たちに愛されるようになったが、特有の二枚目だがオフビートな個性の「発見者」がアルトマンで、「発展」させたのがルドルフだったということができるだろう。80年代には、再びヒルの『サザーン・コンフォート』やアンドレイ・コンチャロフスキーの『マリアの恋人』、サミュエル・フラーの『ストリート・オブ・ノーリターン』などの異色作に連続出演。久しく見かけなかったが、近年「テキサス派」の有望株デヴィッド・ロウリーの『セインツ/約束の果て』や、ノア・ハサウェイがコーエン兄弟作品をテレビドラマ化した『FARGO/ファーゴ』で重要な脇を固め、渋い味を披露していた。

「アランは、ピカソが自らの作品を説明したようなやり方で世界を作り出そうとしているのだと思う。“芸術とは我々に真実をみせる嘘”とピカソは言った。アランは、そんな風に虚構の世界を組みあげる。ファンタジーといってもいい。が、嘘やファンタジーが真実をより明らかにするように、アランの映画は人間についての真実をみつけ出す。非現実性の中で現実がより明らかになっていく」――キース・キャラダイン (川口敦子『Switch』1990.07)

ルドルフ作品中もっとも日本で評判を呼んだのは『モダーンズ』だろうか。1920年代のパリのアーティストたちの群像劇がシニカルに繰り広げられる。視線を彷徨わせるような奇妙なカメラワークは「アルトマンゆずり」で、アルトマン作品と同様「ドラマ」よりも「ムード」を重視している。ここでキースは作家アーネスト・ヘミングウェイ風のハードボイルドな贋作画家を演じ、ジョン・ローン、ジェラルディン・チャップリン、ジョヌヴィエーヴ・ヴィジョルドらが出演し、みながみな一風変わった人物を演じる。終盤で、現代ニューヨークのMOMA美術館に「贋作」のマチスが「本物」として飾られている場面に師匠譲りの皮肉が利いた作品だった。

「僕の映画に(それは誰の映画でも同じことだが)現実の似姿としてのリアリティを探そうとしても、それは見つからない。記憶の中にあるもののリアリティと同じように、映画の中のそれは現実に寄り添うものではないのだから」――アラン・ルドルフ (大久保賢一『Switch』ニューロスト・ジェネレーション あらかじめ失われた世代)

80年代はアルトマンが無視されルドルフが注目されたが、「ルドルフ作品」には「アルトマン作品」にないロマンティシズムがあった。繊細かつ内省的で、人工的かつ都会的なセンスが、一種独特な手触りのセンチメンタリズムとないまぜとなった世界観。その心地よい哀感が人気を博したが、ひとつには彼の音楽センスが貢献していたかもしれない。『チューズ・ミー』のテディ・ベンダーグラス、『トラブル・イン・マインド』のマリアンヌ・フェイスフルが印象に残るが、もっともコンビを組んだ作曲家は『モダーンズ』『メイド・イン・ヘブン』『落ちた恋人たち』などのマーク・アイシャム。彼はのちにアルトマンの『ショートカッツ』も担当している。

ルドルフ作品では「どこかに似てるようでどこにも似ていない」人工的で書割のような架空都市の片隅を、「居そうで居ない」登場人物たちが、得も言われぬ哀感と滑稽さを滲ませながら彷徨い、交錯していく。『トラブル・イン・マインド』に顕著な虚構性は、たとえばウォルター・ヒルの『ストリート・オブ・ファイヤー』と同時代性を感じさせ、そのロマンティシズムは、リドリー・スコットの『ブレードランナー』というより『誰かに見られている』に近い。マイケル・カーティスの古典「カサブランカ」とニューウェーブ的な感性の融合とも言えるが、しかし、彼の世界はヒルやスコットと異なり、いわゆる「ハリウッド調」の明快さが欠片も感じられない。重視されるのは、より微妙かつ繊細な「手触り」のようなものだ。描かれるすべてが、何かの「贋作」であり「パロディ」であるかのような特異な世界観を、文字で説明するのは難しいが、だからこそ異端児アルトマンが評価する「弟子筋」の面目躍如がある。それゆえと言うべきか、ルドルフがその類稀なる個性を、十全に発揮できる機会に恵まれてきたとは言いがたいのだ。

「映画会社のために働いた結果はいつも同じだ。ハリウッドは僕の「眼(アイ)」を好んでいるようだが(だから監督として起用するんだろうが)僕の「眼」が見たもの、つまり出来上がった結果は好みではないようだ。彼らはきまって完成した作品を変えようとする。僕がやろうとしたことを帳消しにしてね。僕が僕であろうとすることを、彼らは好まないのさ」――アラン・ルドルフ (大久保賢一『Switch』ニューロスト・ジェネレーション あらかじめ失われた世代)

ルドルフ曰く彼の作品は、自らの感性でつくった「フィルム」と、映画会社のためにつくった「ムービー」に分けられる。前者が『チューズ・ミー』『トラブル・イン・マインド』『モダーンズ』『ミセス・パーカー』とすれば、後者は『ローディ』『真夜中の極秘実験』『藍を殺さないで』『メイド・イン・ヘブン』などだが、ルドルフは「未完成の映画作家」であり、そのあやうさがなんとも魅惑的だったが、いまや「忘れられた80年代アメリカ映画作家」の代表選手みたいになっている。理由はわかるようでわかららないが、彼の理解者は、昨今の主流たる「映画オタク」でも「シネフィル」でもなく、むしろ文学や絵画もしくは音楽のファンかもしれない。

そんな彼のフィルモグラフィーは――師匠アルトマン以上に――傑作、秀作、佳作、そして珍作と凡作が混在している。僕個人の主観で振り分ければ「傑作」は、視覚的に優れた『ロサンゼルス/それぞれの愛』(76)『チューズ・ミー』(84)『トラブル・イン・マインド』(85)『モダーンズ』(88)『ミセス・パーカー』(94)。「秀作」は『アフターグロウ』(97)、「佳作」は『探偵より愛をこめて』(89)『堕ちた恋人たちへ』(92)、「珍作」は『悪魔の調教師』(74)『真夜中の極秘実験』(82)、そして「凡作」は『ローディ』(80)『メイド・イン・ヘブン』(87)『愛を殺さないで』(91)あたりの「ムービー」。そして「がっかり作」だったのが『ブレックファースト・オブ・チャンピオンズ』(99)と『セックス調査団』(01)だった(いまだ『ソングライター』〈84〉を観れてない)。しかしこの振り分けも「気分」で変わってしまいそうで、そうした「曖昧さ」がまた「ルドルフ的」なのだ。ほかの人がほかの気分で選ぶとまた違ってくるだろうが、ただひとつ言えるのは、ルドルフは誰もが傑作と声を揃えられるような作品は「作らない」ということで、ここに「アルトマンの弟子」たる所以があり、決して巨匠になったポール・トーマス・アンダーソンには真似の出来ないところだ。

「僕の映画に対してアメリカでも多くの観客がこれはコメディなのか、ここで笑っていいのかみたいな反応を示すんだ。(中略)僕にとってあらゆるものごとはユーモラスで同時にシリアスなんだ。どちらかひとつというのは信用できない。すべての事々はオーヴァーラップしているもので二極分解なんてとてもできないというのが世界に対する僕の見方なんだと思う。(中略)いうまでもなくこの二重性の一例が知ってることと知らないことって部分にあって、西洋では前者をコントロールすることに邁進してきたわけだよね。で、わからないものにでくわすと途端に混乱してしまう。ところが僕の場合はまったく逆で、東洋的だといえるかどうかはともかく不可知の部分にこそ生は根ざしていると思えるんだ」――アラン・ルドルフ (『FLIX』アメリカン・インディーズの肖像)

ちなみに70年代のアルトマン作品を考えるときにもルドルフを意識しておくと、また違った側面が見えてくる。たとえば、アルトマンの『ロング・グッドバイ』には彼の普段の作風と少しばかり趣きの異なるロマンティシズムがあり、ことにロスの夜景描写に顕著なのだが、それが、のちのルドルフ作品『トラブル・イン・マインド』『探偵より愛をこめて』の質感を予見していると感じられる。また、『ビッグ・アメリカン』の人間群像に横溢する間の抜け方や温もりにも「ルドルフ的」なるものがあるのではないか。さらに、アルトマンが一線に復帰するきっかけとなった『ザ・プレイヤー』にはルドルフが彼自身の役で出演し、彼がマーティン・スコセッシと間違われる場面があるのだが、自らをからかうこんなところにルドルフ的なパロディ精神を垣間見てしまう。ルドルフの「傑作」「秀作」を書いたので、ついでにアルトマンのそれも同様に書いてみようかと思ったが、しかし彼の場合あまりにも作品が多すぎて乱脈になるのでやめておこう。

「大半の人はアランが作家として僕の影響をうけたと考えているようだが、事実は逆だね。この私がアランに作家として影響を受けたのさ」――ロバート・アルトマン (『トラブル・イン・マインド』パンフレット)

(渡部幻)