ロバート・アルトマンのドキュメンタリー映画『ロバート・アルトマン/ハリウッドに最も嫌われ、そして愛された男』の公開が近づき、映画ファンのあいだでひそかに盛り上がっている。これはひとつに宣伝の努力と情熱の成果だと思える。宣伝は煽りであり、こと日本ではマイナーなアルトマンのしかもドキュメンタリーをメディアがこれほど取り上げたことはなかったし、ちょっと画期的な気がする。扇動はときに対象の「伝説化」「神話化」への荷担ともなり、そうなると「アルトマン的」ではないが、とりあえずは嬉しく思うわけである。

アルトマン作品は劇映画だけで39本、しかも題材が一通りではないから、全体像を把握することが難しく、日本ではとかく忘れられがちな存在だった。映画ファンというものは「作家」よりも「題材」(俳優もそうだ)で見ることが多く、ゆえに常に前作と異なる題材を取り上げたアルトマンとその作品群の印象はどこか漠然としてしまいがちだった。一風変わったエンターテインメントからアートフィルムまで手がける彼の多彩が、興行的な仇となり、ターゲットの絞り込みを至上命題とする宣伝にとっては扱いづらい存在であり続けた(70年代の宣伝戦略は大方的を外れた)。

それはなにより,アルトマン自らが仕掛けた[扱い難さ」でもあったろう。彼の創作はジャンルからジャンルへの横断であり、加えて、映画会社から別の映画会社へと転々とする流れ者的な性格をも併せ持つものだった。人を煙に巻くことを楽しみ、余裕しゃくしゃくで、シニカルでかつ流動的な語り口は、カテゴライズ化を拒んでいる。だから例えば、ビデオレンタル店においてもてんでバラバラなカテゴライズのコーナーに置かれている。発見するのに一苦労というより、レンタルブームの80年代にはほとんど誰も探してなかったかもしれない。少なくとも日本のレンタル店における存在感はまるでなかったのであり、大抵、置いてすらいなかった。とはいえ、僕にとっては、だからこその魅力で、そんな彼の作品を追いかけることが楽しくて仕方がなかった。あまりにも乱脈なフィルモグラフィとその奇妙な語り口ゆえ、簡単に分かった気になれないが、そんなところがまたたまらなかった。もっとも、これは倒錯した楽しみ方で、あくまでも一般的じゃない。日本の映画ファンにとってのアルトマンは「聞いたこともない」か「聞いたことはあるがよく分からない」監督で、メジャーでもカルトでもない、マイナー以下の存在だったのである。批評家とて同様で、個々の作品評は出ても、全体像を捉えるような論考は(一部の試みはあっても)ほぼ出てこなかった(そもそも未公開作が多く全体を観ることが困難だった)。

映画評論家の山田宏一など『ウエディング』のあまりの客入りの悪さ(初日一回目の動員人数三人!)に苦言を呈し、「それだったら僕がガイドやろう、サンドイッチマンやった方がいいと思ったのね」と語っていたが、ともかく少なくとも日本の興行界は「ロバート・アルトマン」の異能に手を焼き、その認知を広めることに難儀してきたのだ。

そんなアルトマンのつくる映画がそれほどに難しかといえば、必ずしもそういうわけでもないのだが、にも関わらずこういうことになってきたのは、彼の作法が「売り」を明確に打ち出す「通常のハリウッド映画」は異なり、どこかポイントを外した見慣れない語り口を持っていたからである。アルトマンは映画をより抽象化することに熱心で、そのための新話法や新技術の開発もするから、仮にそれを「おもしろく」感じたとしても、未体験の人にうまく伝えることが困難で、結果うまく広まらなかった。この「困難」は今度の「ドキュメンタリー映画」にも見て取れる。劇中でかつての仲間や友人たちが「アルトマンらしさ」を尋ねられて答える。彼らに課せられた任務はアルトマンを「ひと言」に要約して語ることだが、皆、精一杯の笑顔をつくりつつもどこか表情が強張っている。少なくとも僕にはそう見えたが、そもそもアルトマンを要約するのは不可能なのだから、多少なり「強張って」もらわないことには困るというものである。「発言」は見事バラバラだが、監督のロン・マンが、彼らの「強張り」の中から「アルトマン」の核心を引き出そうとしたのだとすれば、かなりの曲者と言える。

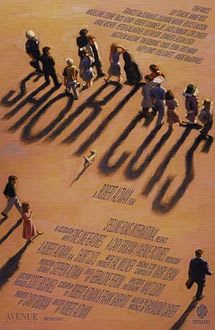

アルトマンが生涯に発表した作品の一つ一つは、個々の世界を様々に描いて一貫性がないが、ほぼ「アメリカ」を描くことで一貫しており、その究極的な主題は「生の人間の姿」を描くことにあった。では、彼はどんな人間の姿を描いてきたのか? 「自らのイメージに翻弄されて生きる人々の姿」である。アルトマンの「映画」は「捏造されたイメージ」と「真実を映す鏡=イメージ」を一まとめにぶち込んだサラダボウルであり、それこそが「アメリカ」そのものの姿でもあるわけだ。70年代に彼は「捏造されたイメージ」の元凶を「ハリウッド映画」に定め、過去そこに描かれてきた「アメリカの文化」「アメリカの社会」「アメリカの歴史」を丸裸にすることで、他ならぬ「彼のアメリカ」を浮き彫りにしてみせた。「アメリカ・コーポレーション」が国民に売り込むありとあらゆる嘘のイメージ=プロパガンダに洗脳され、妄信する人々の悲喜劇。アメリカ文化を映し出す「鏡」としての「アルトマン映画」は、いわば硬直化した意識のマッサージだった。ことに『ナッシュビル』『ショートカッツ』などの代表作で彼は、自らの眼に映る特定の社会における固有の現象を取り上げ、それを斜めから切り裂きながら、最終的なには巨視的な視点から抱き上げることによって、いつどこの人間にも普遍の善性と悪性をまるごと浮かび上がらせることに成功。それは観る者を砂糖菓子の夢で前後不覚にする「ハリウッド映画」とは似て非なる構造を持っていた。アルトマンは生涯にわたって自らの歌を歌い続けたが、同時に映画はいまよりもずっと素晴らしい表現になり得ると考え、よく次のような言い方をした。

「偉大な映画というものは、いまだ作られていない」「ぼくは、映画のフォーマットはまだ見つかっていないと思ってる。依然として文学とか演劇なんかの模倣をしているだけでね。映画というものは、人間がしゃべってるのを写すだけのものだとは思わないんだ。映画は、うんと抽象的にも印象的にも錯綜的にもなる。映画で�ムード�を作りだしさえすれば、なによりインパクトを持つことになるだろう。問題はムードだよ」

(山田順子訳より)

「私にとって完璧な映画とは、人々が映画館から出てきて、「わぁ、すごく良かった!」と言いながらも、それについてひと言も語れないような映画のことである」

「私には人に伝えたいことは何もない。哲学も持っていない。私がしたことは絵を描いてそれを見せてあげることだ。それは砂の城に似ている。いつかは消えていくものだ」

(今野雄二訳より)

アルトマンは映画を現行を決まりきった形式の中から外へ出すためには手段を選ばず、衝突を厭わなかった。人間観察のプロフェッショナルであり、一流のアーティストだった彼は、それゆえ小市民的な守りの姿勢とは無縁で、世間並みの成功・不成功など無視して、平気な顔をして――人にはそう見える――駄作・凡作をつくることもあったが、いずれも新たな試みが見られないことはなかった。ときにそれが成功すると、映画の見方や、人間の見方、社会の見方を揺さぶり、変化をさせて、そのうちのいくつかは映画史にその名を刻むこととなった。

1975年の『ナッシュビル』は、長い下積みを経て『M★A★S★H』の成功で「寵児」となり、『バード★シット』『ギャンブラー』『イメージス』『ロング・グッドバイ』『ボウイ&キーチ』『ジャックポット』と異色作を休むことなく連打。しかし興行的な成功にいたらず、市場での価値が下がり、評価があいまいになってきたところに登場した革新的な作品であり、彼のエネルギーが頂点に達した最高作である。

「ローリングストーン」誌で記者クリス・ホーデンフォートは、当時、それ以前の「アルトマン的状況」をうまく要約しているので、ちょっと長くなるが引用する。

アルトマンは大手の映画会社数社で仕事をしたが、会社の幹部連中は、アルトマンの作品をどのように売り出せばよいのかわからなくなると、気むずかしくなってしまった。幹部たちには、アルトマンは異才であるということしかわからなかったからだ。最近の映画は、エピソードが多くて、順を追って展開していかない。したがって、クラシックな性分ではなくて、激情的なストーリーテラーの性格が要求されている。しかもプロットは重視されない。こういう映画の作り方には、まだ名称すら与えられていない。だが、わたしとしては、たとえば新シュールリアリズムなどというような批評の仕方はしたくない。

新聞などにおけるアルトマンの評判は二通りに分かれる。ポーリン・ケールの典型的に『ニューヨーカー』(雑誌名)調の解説では、アルトマンは、「無意識のきわで仕事をしている……なぜそうするかなどと自問するのではなく、直観を信じている……芸術家」としてのフォークナーにたとえられることになる。これに対して、レックス・リードやジョイス・ハーパーのようなコラムニストの手にかかると、アルトマンの最高に洗練された四文字言葉(一般に卑猥な言葉を指す)がほとばしる映画も、型にはまった扱いのせいで破壊されてしまうのだ

こう前置きしたあとアルトマンへのインタビューが続いて、最後をこう締めくくる。

わたしが最近アルトマンに会ったのは、ワシントンDCでのプレミアショーでだった。ネイビーブルーのスーツ姿のアルトマンは、ジョージ・マクガバンやサージェント・シュリバー、ロン・ネルソン等と握手を交わしていた。わたしの前には、有名な一族の青年が座っていた。R・F・ケネディの息子、ミカエル・ケネディだ。髪の毛で顔が半分ぐらい隠れている。しかし、死、吐き気のする事件、ぞっとするような個人的決断の場面になると、ケネディの顔色は変わり、青ざめた。彼はすぐに姿を消した。ジョージ・マクガバンとエリノア・マクガバンは夜の闇の中を歩いて行った。彼にはつらい日であり、映画のせいで孤独な気分になったようだ。

「意気があがったとは、とても言えないね。あの映画は悲劇と喜劇の両方だ。70年代のわれわれの生活の良いドラマと辛辣な状況とをうまく描いているよ。この国の魂をえぐりだして、しかも何の答えもないままで終わっている」

※「ジョージ・マクガバン」は、当時の大統領ニクソンの対抗馬として知られた。アルトマンは「ニクソン嫌い」で、マクガバンが選挙で敗れたことを知り、その「怒り」から『ナッシュビル』を制作した。

『ナッシュビル』はアルトマン映画の中でもことに政治色の濃厚な作品である。記者がまとめた作品を取り巻いていた時代状況を要約すれば「混乱」と「疲弊」だ。当時アメリカ社会は、ベトナム戦争や石油危機など泥沼に足を突っ込み大きな曲がり角に立っていた。新しい価値と古い価値、台頭する者と退場する者、正気と狂気、その境目が曖昧になっていった。2015年日本の社会的・個人的な状況もまったく混乱の極みにあるが、にもかかわらず時間は、怠惰に、いつもどおり進行していく。大きな時間の流れのなかで人々はあまりにも小さく、なんとかやり過ごしながら日常の問題の中に埋れて、感覚を麻痺させていく。しかし、アルトマンの「正気」は、そんな混沌とした営みの中にこそ創作のエネルギー源を見い出し、かつてない映画を生みだして頂点に到達したのである。

とはいえアルトマン映画は「時代性」にとどまるものではなく、そこに描かれる「人の営み」には普遍性があり、だからこそいまも観る者に突き刺さるのである。アルトマンは様々な時代のアメリカを描いてきたが、そこに登場する人々はいつでも愚かだったし、滑稽で、なにか大きな勘違いしているように見える。彼にとって人はいつの時代でも「同じ」なのであり、成長することのない生き物なのかもしれない。

ドキュメンタリー映画『ロバート・アルトマン ハリウッドに最も嫌われ、そして愛された男』は、そんな彼の仕事、誇り、見識、尽きぬアイデアと大いなる家族主義を垣間見せてくれる作品である。彼のあの眼に映った世界を、彼自身のインタビューとスターたちの証言を通じて知ることの出来るような快活な仕上がりである。監督はロン・マン。50~70年代のサブカルチャーを「今」に残し伝えるドキュメンタリー作家であり、ここでは、アルトマンの妻、キャサリン夫人の協力を得て、業界きってのひねくれ者として知られた彼の軌跡とともにその大らかな素顔を紹介している。彼の父性に目を惹きつけられるが、同時期に公開される『サム・ペキンパー』のドキュメンタリー映画が、アルトマン同様、業界の異端児として暴れたペキンパーの美点と共に欠点を、痛ましいほどに伝えて、立体的な人物論になっているのに比べ、『アルトマン』は「いい人物」の「いいお話」に終始しているように見えてしまうかもしれない。しかしロン・マンは、「異端児」「変人」「問題児」のレッテルを貼られてきたアルトマンの一方の魅力だった「大らかな独立精神」をこそ、むしろ伝えるべきだと考えたのだろう。

そう理解した上であえて書いておくと、アルトマンのアーティストとしての面白さが、その「はねっ返り」と「人の悪さ」にこそあったことも事実なのだ。劇中、「アメリカの神話を破壊していると見えるようだが、私は自分に見えることを映画にしているだけ。この国を愛している」というようなことを語る場面があり、油断すると感動してしまいそうになるだが、これは、90年代の「ローリング・ストーン」誌に語った、

「わたしはむしろ……破壊的だと思う。革命的ではないが、破壊的だ」「(自分が破壊しているのは)決まった考え方だ。固定したテーゼ。陳腐さ。これはこれだ、と言うもの。戒律。意見。そういう類のものだ。私が言ってるのは、そんなのは真実じゃない。それは真実だけど、そうじゃないんだ」、という発言と合わせて受け取るべき言葉であると思う。

アルトマンが――こと70年代に――「神話破壊」に勤しんでいたことは紛れもない事実であり、その「意地の悪い」な異端性が、多くの観客や批評家を戸惑わせたのだ。『M★A★S★H』では当時ベトナム戦略を進めていた軍隊機構を、『BIRD★SHT』ではアメリカの飛翔願望を、『ギャンブラー』では西部の神話を、『ロング・グッドバイ』ではハードボイルドを、『ボウイ&キーチ』では大恐慌時代のギャングを、『ナッシュビル』では南部のカントリー&ウエスタンと政治の癒着を、『ビッグ・アメリカン』ではアメリカン・ショウビジネスの源流を暴き、長らく一線から遠のいた時期があるが、『ザ・プレイヤー』ではハリウッドを通じた資本主義社会の行き着く先の精神的退廃を暴いて復帰を果たした。ゆえに「反アメリカ的作家」として説明されることが多いわけだ。しかしそう短絡してしまうと乱暴に過ぎる。アルトマンはそう単純に括れる人物ではない。お国柄の象徴を取り上げ、検証し、からかい、大いに笑いのめす、その「不遜さ」や「破壊性」は、実は彼の「愛」から生まれたもので、しかもそれが「傷つき、屈折した愛」であるという点を見逃したくないものだ。

だから「見えることを映画にしているだけ」という言葉を、アルトマンの「素直さ」のあらわれと捉えてしまうと「ズレ」てしまうし、あの多面体の屈折が一向に見えてこない(「素直なだけのアルトマン」など面白いだろうか?)。その言葉の裏には「別に見たままを描いただけだが?」というアルトマン的な居直りの態度と現実凝視な眼が光っているであり、だからこそ「はねっかえり」なのだ。

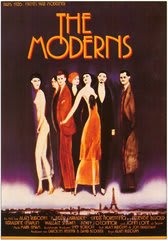

とにかく、「「わぁ、すごく良かった!」と言いながらも、ひと言も語れない映画」を目指し、一般的な意味での「素直な映画」からは程遠い「ひねくれて真っ直ぐな映画」ばかり作り続けて、80年代にはそのはねっかえりが祟って、ついにアメリカ映画業界を干され、フランスへ渡り、暗黒時代を過ごすこととなったが、何故ペキンパーと違って復帰することができたのか?

反骨のアーティスト・アルトマンの最大の美徳たる「人の悪さ」を支えた最大の武器は自らをも笑いとばせる「ユーモア精神」。そしていまひとつの美徳が、キャサリン夫人や仲間たちがよく知るところの「家族主義」と「大いなる包容力」だったのである。

後者を強調して幸福感を横溢させるロン・マン監督作『ロバート・アルトマン ハリウッドにもっとも愛され、憎まれた男』は、いささか「幸福過ぎる」作品であり、楽しく、それゆえ簡単に「分かった気にさせてしまう」作品であるが、アルトマンはそう「分かりやすい人物」であるはずもないわけで、当たり前のことだがドキュメンタリーもまた真実のすべてではなく、多面体の一面、事実の一断片に過ぎないのである。

ロン・マン監督はここで、「反骨のアウトロー・アルトマン」という、これまで語られてきたステレオタイプの「伝説」に別の光を当てて解体し、誰もが理解し、愛することのできる「実像」を描き出して、あらためて「伝説化」する。では、脱神話・脱伝説の権化たるはねっ帰りアルトマンは、自らが「偶像視」され、その人生が「伝説化」していくことをどのように思うのだろうか。

60年代の偶像破壊者だったジャン=リュック・ゴダールは「ローリングストーン」誌から「あなたも、一種の、伝説になったのじゃないでしょうか」と問われ、「ほとんどの人が、ぼくのことを、ただ名前だけ知っていたり、本なんかを通じて知っているだけではないかのかな。だから、伝説、なんて見方も出て来るのだ。ぼくやトリュフォーみたいな監督は、伝説と戦うところから始めなきゃならない」と答えたことがある。そして取材者の「たいての人が、伝説になりたがるんですが」との問いに、「それはこっけいだよ。ぼくはいまだに、そいつと戦いたい。これがたぶん、他の映画作家とぼくとの違いだろう。伝説であるよりは、それと戦う方が楽しいよ。ぼくの伝説は、伝説と戦う人物、という伝説だ!」と返答した。

アルトマンならどう答えるだろう。先にも書いた記者デヴィッド・プレスキンが、アルトマンへのインタビューのなかで「では気味悪いことをやりましょう――あなたの墓碑名を書いてください。ボブ・アルトマンにふさわしい倒錯でしょう。あなたの功績は?」と尋ねるくだりがある。アルトマンの返答はこうだ。

「わからないな。なんと書かれても満足できないだろう。必ずまちがってるよ。何を言われるにしても間違っている。だけど、まあかまわんよ。たいして気にもならないし、なんにしても、たいした違いはないだろう。みんな過ぎ去ること、何ひとつとどめてはおけない」。また、「あなたはもっとも拍手を受けるものこそが真実だと思いますか?」との問いには、

「いや、思わない。真実だとは思うが――だけど真実の一面に過ぎない」と返答している。

本作の後半に登場する感動的なアルトマンのアカデミー名誉賞受賞スピーチ。満場の拍手に包まれ、ついにアルトマンが「殿堂入り」を果たした瞬間――というより、これはかの反逆者が「ハリウッド伝説」の一部となることを受け入れた瞬間だった。ある種の和解が成立したわけで、素直に感動して構わないのだが、それと同時に、僕はアルトマンがかつて語ったとある発言を思い出してしまう。アルトマンは自作『ビッグ・アメリカン』で西部の英雄バッファロー・ビルの「伝説」をコテンパンに破壊したことがある。が、そんな自らをバッファロー・ビルになぞらえて次のように語っていた。

「わたしはバッファロー・ビルに似ているからだ。そしてバントラインはバッファロー・ビルを発明したんだ。だが彼はバッファロー・ビルを批判する。(筆者註:バッファーロー・ビルはバントラインのもとを離れ)出かけてったくせに、自分が何を追っているのかわからなかったからだ」「彼はたいていの悲しいキャラクターに似ている。バッファロー・ビルはとても特別だ。とても特別なんだ。わがバッファロー・ビル」

謎めいた言葉を受けてプレスキンはさらに問う。

「なぜバッファロー・ビルは悲しく、なぜあなたは悲しいのですか? これが最後の質問です」

アルトマンは続ける。

「彼は哀れな、彼は悲しい人間だ、なぜなら彼は……彼はある種……彼は作りあげられた人間で、自分の伝説を信じはじめる。真実じゃないってわかってるのに。だからそのあとは、その真実を逃してしなったから、彼はますます悪くなっていく。彼はある種悲しいキャラクターだ。だけど、それは自分で伝説に荷担するからなんだ――インタビューに答えて。そのあいだずっと、真実は知っているのに」

アルトマンは屈折している。深いところで屈折してしまった人間だけが持つ愛想の良さがある。これに比して、ロン・マンのドキュメンタリー映画は屈託がなく、率先して新たな「伝説化」の作業に荷担していると言っていい。アルトマンの「温かなプライベート」を提示することで「一匹狼」のペルソナを引き剥がし、新たなペルソナを貼り付け、「伝説化」に勤しんでいる。アルトマン的には「それは真実だとは思うが――だけど真実の一面に過ぎない」のだが、もっとも、本作はあくまで「アルトマンの死後、ロン・マン監督とアルトマンの妻キャサリンによって」作られたオマージュで、つまり彼らの手になる「アルトマンの墓碑銘」のようなものだ。

同時に、アルトマン自身がその人生のなかで歩んできた道筋、残した作品、発言、妻や友人や世間との付き合いのなかで見せたちょっとした態度にいたるすべてが「痕跡」となって――彼の肉体が消滅したいまも――「伝説に荷担」しているのだ、と見ることもできるわけで、「伝説にたる人生」「伝説にたる仕事」とはそういうものなのかもしれない。

とにかく忘れてはならないのは、本作は「アルトマンの活動と人生」を追うドキュメンタリー映画で、「アルトマンの芸術」(エンターテインメントでも構わない)やその世界観を検証すべく作られてはいないということだ。人は何故芸術をつくりたがるのだろうか。アルトマンは映画づくりにこだわり、その人生の大半をアーティストとして貫いた。自らの五感がとらえるあらゆる感情を表現したいと欲し、その為の闘いにあけくれ、躊躇することのなかった戦士は、しかし――戦士ゆえに――そう簡単に自らの正体をつかませることがなかった。ドキュメンタリーが示すあの大らかで魅力的な人物が、奥底に抱えていただろう屈折の核心=真実に迫る作業は、まだこれからなのだろう。

とにかく、あきらめかけていた本作の日本公開が実現し、時ならぬ注目を集めてることが、多少のこそばゆさとともに嬉しい。少なくとも僕にとっては、本作は「思いがけないプレゼント」だったのである。(渡部幻)