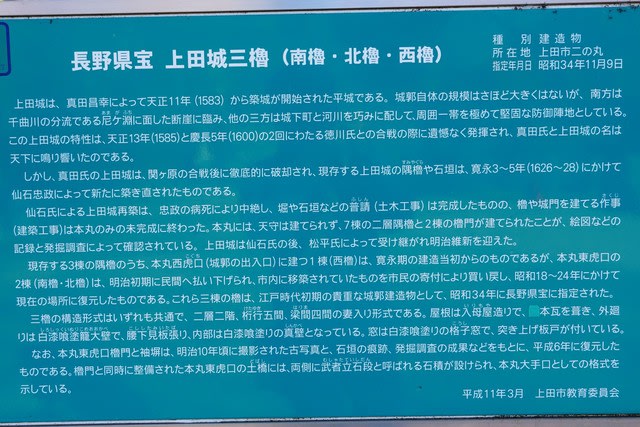

11月20日 長野県上田市にある。別名「尼ヶ淵城」「伊勢崎城」「松尾城」「真田城」

上田城は、天正11年(1583)真田昌幸が千曲川の分流の尼が淵の河岸段丘上に築いた城である。城は天正13年(1585)徳川家康に攻められた。しかし家康は城を落とすことができず、上田城の堅城ぶりと真田武士の気概を天下に示すこととなった。さらに慶長5年(1600)関ケ原に向かう徳川秀忠軍を真田氏は上田城で迎え撃ち、結果的に秀忠軍を関ケ原の戦いに遅れさせている。関ケ原の戦い後、城は破却されたが、元和8年(1622)仙石忠政が埋められた堀を掘り起こすなどして復興し、本丸、二の丸が改修されたが、忠政の死によって未完に終わり、以後城の形が大きく変わることはなかった。

去年は大河ドラマ「真田丸」の影響で大にぎわいの上田市と上田城、ようやく静かになった上田城に行ってみた。実は3回目で3年ぶり、秋は初めてで楽しみ!

明治初期ごろの上田城

現在